178

ENCYCLOPÉDIE DU SIÈCLE

La clef une fois tombée, il devient possible de

trancher avec l'aiguille la face postérieure de

chacun des blocs restants, et de les détacher

successivement.

Pour le second banc, devenu accessible par sa

face supérieure, on abandonne l'aiguille, devenue

inutile, pour faire les coupes verticales au moyen

d'un outil appelé tranche, dont les manches

varient de longueur, suivant l'avancement du

Les Explorations au XIXe siècle

AFRIQUE (d)

Les explorations, dont la région du Nil a été le

théâtre, ont été au moins aussi intéressantes que

celles qui ont été faites dans le Sahara et le

Soudan. Sur le Nil proprement dit, Cailliaud a

compagnon, aperçut un autre lac qu'il appela

Victoria, aux affluents duquel il rattacha, avec

raison, les véritables sources du Nil. Burton ne

voulut pas croire à cette découverte, mais, en

1860, Spekerepartit avec Grant et retrouva le lac.

Les deux voyageurs traversèrent l'Ouganda,

remontèrent le fleuve, mais ils durent s'en écar-

ter à un endroit où il leur parut qu'il se jetait

dans un autre lac. Arrivés à Gondokoro en 1863,

ils rencontrèrent Samuel White Baker à qui

ils firent part de leurs renseignements ;

celui-ci arriva en 1864 au bord du Mvoutan-

Nzigé, lac qu'il appela Albert Nyanza. Les

sources du Nil étaient ainsi trouvées. Les

voyages de Livingstone, de Stanley et de

Cameron ont complété la démonstration. On

reconnut aussi plus tard que le lac Tan-

ganyika se rattache non pas au système hy-

drographique du Nil, mais à celui du Congo.

Les voyages de Schweinfurth, de 1869 à

1871, firent connaître les montagnes qui limi-

tent le bassin du Nil à l'ouest ; ce voyageur

découvrit l'Ouellé sans pouvoir déterminer à

quel bassin la rivière appartenait. Samuel

Baker, en 1871, soumit les Bari autour de Gon-

dokoro, puis l'Oungoro, près du lac Mvoutan-

Nzigé. Patagos, en 1876-1877, voyagea dans le

Kordofan et le Darfour ; le Russe Junker s'en-

fonça dans le pays des Niam-Niam ; Gordon et

ses lieutenants parcoururent le Nil entre

Kharloum et Gondokoro ; le colonel Long

visita l'Ouganda. L'insurrection mahdiste, en

1881, ferma l'accès du haut Nil aux Euro-

péens; seuls Emin-Pacha, Casati et Junker

étaient restés à Ouadelaï.

Entre le Nil et l'Océan Indien se trouvent

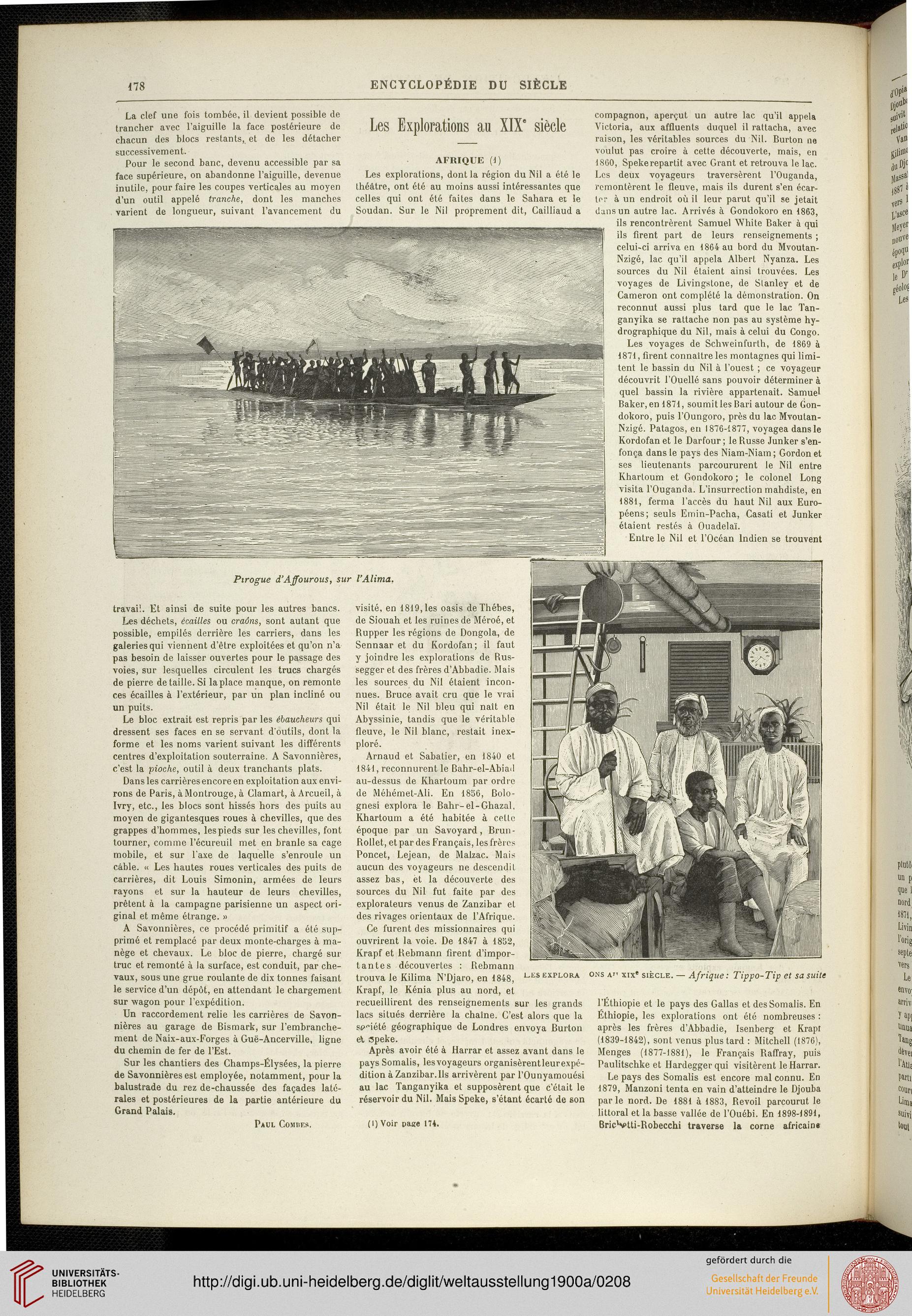

Pirogue d'Affourous, sur l'Alima.

travail. Et ainsi de suite pour les autres bancs.

Les déchets, écailles ou craôns, sont autant que

possible, empilés derrière les carriers, dans les

galeries qui viennent d'être exploitées et qu'on n'a

pas besoin de laisser ouvertes pour le passage des

voies, sur lesquelles circulent les trucs chargés

de pierre de taille. Si la place manque, on remonte

ces écailles à l'extérieur, par un plan incliné ou

un puits.

Le bloc extrait est repris par les ébaucheurs qui

dressent ses faces en se servant d'outils, dont la

forme et les noms varient suivant les différents

centres d'exploitation souterraine. A Savonnières,

c'est la pioche, outil à deux tranchants plats.

Dans les carrières encore en exploitation aux envi-

rons de Paris, à Montrouge, à Clamart, à Arcueil, à

Ivry, etc., les blocs sont hissés hors des puits au

moyen de gigantesques roues à chevilles, que des

grappes d'hommes, lespieds sur les chevilles, font

tourner, comme l'écureuil met en branle sa cage

mobile, et sur l'axe de laquelle s'enroule un

câble. « Les hautes roues verticales des puits de

carrières, dit Louis Simonin, armées de leurs

rayons et sur la hauteur de leurs chevilles,

prêtent à la campagne parisienne un aspect ori-

ginal et même étrange. »

A Savonnières, ce procédé primitif a été sup-

primé et remplacé par deux monte-charges à ma-

nège et chevaux. Le bloc de pierre, chargé sur

truc et remonté à la surface, est conduit, par che-

vaux, sous une grue roulante de dix tonnes faisant

le service d'un dépôt, en attendant le chargement

sur wagon pour l'expédition.

Un raccordement relie les carrières de Savon-

nières au garage de Bismark, sur l'embranche-

ment de Naix-aux-Forges à Guë-Ancerville, ligne

du chemin de fer de l'Est.

Sur les chantiers des Champs-Elysées, la pierre

de Savonnières est employée, notamment, pour la

balustrade du rez de-chaussée des façades laté-

rales et postérieures de la partie antérieure du

Grand Palais.

Paul Comw.s.

visité, en 1819, les oasis deThébes,

de Siouah et les ruines de Méroé, et

Rupper les régions de Dongola, de

Sennaar et du Kordofan; il faut

y joindre les explorations de Rus-

segger et des frères d'Abbadie. Mais

les sources du Nil étaient incon-

nues. Bruce avait cru que le vrai

Nil était le Nil bleu qui naît en

Abyssinie, tandis que le véritable

fleuve, le Nil blanc, restait inex-

ploré.

Arnaud et Sabatier, en 1840 et

1841, reconnurent le Bahr-el-Abiad

au-dessus de Khartoum par ordre

de Méhémet-Ali. En 1856, Bolo-

gnesi explora le Bahr-el-Ghazal,

Khartoum a été habitée à celte

époque par un Savoyard, Brun -

Rollet, et par des Français, les frères

Poncet, Lejean, de Malzac. Mais

aucun des voyageurs ne descendit

assez bas, et la découverte des

sources du Nil fut faite par des

explorateurs venus de Zanzibar et

des rivages orientaux de l'Afrique.

Ce furent des missionnaires qui

ouvrirent la voie. De 1847 à 1882,

Krapf et Rebmann firent d'impor-

tante s découvertes : Rebmann

trouva le Kilima N'Djaro, en 1848,

Krapf, le Kénia plus au nord, et

recueillirent des renseignements sur les grands

lacs situés derrière la chaîne. C'est alors que la

s<?"iété géographique de Londres envoya Burton

et speke.

Après avoir été à Harrar et assez avant dans le

paysSomalis, lesvoyageurs organisèrentleurexpé-

dition à Zanzibar. Ils arrivèrent par l'Ounyamouési

au lac Tanganyika et supposèrent que c'était le

réservoir du Nil. Mais Speke, s'étant écarté de son

(I) Voir page 174.

les explora ons a" xix* siècle. — Afrique : Tippo-Tip et sa suite

l'Ethiopie et le pays des Gallas et desSomalis. En

Ethiopie, les explorations ont été nombreuses :

après les frères d'Abbadie, Isenberg et Krapt

(1839-1842), sont venus plus tard : Mitchell (1876),

Menges (1877-1881), le Français Raffray, puis

Paulitschke et Hardeggerqui visitèrent le Harrar.

Le pays des Somalis est encore mal connu. En

1879, Manzoni tenta en vain d'atteindre le Djouba

parle nord. De 1881 à 1883, Revoil parcourut le

littoral et la basse vallée de l'Ouébi. En 1898-1891,

BricVtti-Robecchi traverse la corne africains

ENCYCLOPÉDIE DU SIÈCLE

La clef une fois tombée, il devient possible de

trancher avec l'aiguille la face postérieure de

chacun des blocs restants, et de les détacher

successivement.

Pour le second banc, devenu accessible par sa

face supérieure, on abandonne l'aiguille, devenue

inutile, pour faire les coupes verticales au moyen

d'un outil appelé tranche, dont les manches

varient de longueur, suivant l'avancement du

Les Explorations au XIXe siècle

AFRIQUE (d)

Les explorations, dont la région du Nil a été le

théâtre, ont été au moins aussi intéressantes que

celles qui ont été faites dans le Sahara et le

Soudan. Sur le Nil proprement dit, Cailliaud a

compagnon, aperçut un autre lac qu'il appela

Victoria, aux affluents duquel il rattacha, avec

raison, les véritables sources du Nil. Burton ne

voulut pas croire à cette découverte, mais, en

1860, Spekerepartit avec Grant et retrouva le lac.

Les deux voyageurs traversèrent l'Ouganda,

remontèrent le fleuve, mais ils durent s'en écar-

ter à un endroit où il leur parut qu'il se jetait

dans un autre lac. Arrivés à Gondokoro en 1863,

ils rencontrèrent Samuel White Baker à qui

ils firent part de leurs renseignements ;

celui-ci arriva en 1864 au bord du Mvoutan-

Nzigé, lac qu'il appela Albert Nyanza. Les

sources du Nil étaient ainsi trouvées. Les

voyages de Livingstone, de Stanley et de

Cameron ont complété la démonstration. On

reconnut aussi plus tard que le lac Tan-

ganyika se rattache non pas au système hy-

drographique du Nil, mais à celui du Congo.

Les voyages de Schweinfurth, de 1869 à

1871, firent connaître les montagnes qui limi-

tent le bassin du Nil à l'ouest ; ce voyageur

découvrit l'Ouellé sans pouvoir déterminer à

quel bassin la rivière appartenait. Samuel

Baker, en 1871, soumit les Bari autour de Gon-

dokoro, puis l'Oungoro, près du lac Mvoutan-

Nzigé. Patagos, en 1876-1877, voyagea dans le

Kordofan et le Darfour ; le Russe Junker s'en-

fonça dans le pays des Niam-Niam ; Gordon et

ses lieutenants parcoururent le Nil entre

Kharloum et Gondokoro ; le colonel Long

visita l'Ouganda. L'insurrection mahdiste, en

1881, ferma l'accès du haut Nil aux Euro-

péens; seuls Emin-Pacha, Casati et Junker

étaient restés à Ouadelaï.

Entre le Nil et l'Océan Indien se trouvent

Pirogue d'Affourous, sur l'Alima.

travail. Et ainsi de suite pour les autres bancs.

Les déchets, écailles ou craôns, sont autant que

possible, empilés derrière les carriers, dans les

galeries qui viennent d'être exploitées et qu'on n'a

pas besoin de laisser ouvertes pour le passage des

voies, sur lesquelles circulent les trucs chargés

de pierre de taille. Si la place manque, on remonte

ces écailles à l'extérieur, par un plan incliné ou

un puits.

Le bloc extrait est repris par les ébaucheurs qui

dressent ses faces en se servant d'outils, dont la

forme et les noms varient suivant les différents

centres d'exploitation souterraine. A Savonnières,

c'est la pioche, outil à deux tranchants plats.

Dans les carrières encore en exploitation aux envi-

rons de Paris, à Montrouge, à Clamart, à Arcueil, à

Ivry, etc., les blocs sont hissés hors des puits au

moyen de gigantesques roues à chevilles, que des

grappes d'hommes, lespieds sur les chevilles, font

tourner, comme l'écureuil met en branle sa cage

mobile, et sur l'axe de laquelle s'enroule un

câble. « Les hautes roues verticales des puits de

carrières, dit Louis Simonin, armées de leurs

rayons et sur la hauteur de leurs chevilles,

prêtent à la campagne parisienne un aspect ori-

ginal et même étrange. »

A Savonnières, ce procédé primitif a été sup-

primé et remplacé par deux monte-charges à ma-

nège et chevaux. Le bloc de pierre, chargé sur

truc et remonté à la surface, est conduit, par che-

vaux, sous une grue roulante de dix tonnes faisant

le service d'un dépôt, en attendant le chargement

sur wagon pour l'expédition.

Un raccordement relie les carrières de Savon-

nières au garage de Bismark, sur l'embranche-

ment de Naix-aux-Forges à Guë-Ancerville, ligne

du chemin de fer de l'Est.

Sur les chantiers des Champs-Elysées, la pierre

de Savonnières est employée, notamment, pour la

balustrade du rez de-chaussée des façades laté-

rales et postérieures de la partie antérieure du

Grand Palais.

Paul Comw.s.

visité, en 1819, les oasis deThébes,

de Siouah et les ruines de Méroé, et

Rupper les régions de Dongola, de

Sennaar et du Kordofan; il faut

y joindre les explorations de Rus-

segger et des frères d'Abbadie. Mais

les sources du Nil étaient incon-

nues. Bruce avait cru que le vrai

Nil était le Nil bleu qui naît en

Abyssinie, tandis que le véritable

fleuve, le Nil blanc, restait inex-

ploré.

Arnaud et Sabatier, en 1840 et

1841, reconnurent le Bahr-el-Abiad

au-dessus de Khartoum par ordre

de Méhémet-Ali. En 1856, Bolo-

gnesi explora le Bahr-el-Ghazal,

Khartoum a été habitée à celte

époque par un Savoyard, Brun -

Rollet, et par des Français, les frères

Poncet, Lejean, de Malzac. Mais

aucun des voyageurs ne descendit

assez bas, et la découverte des

sources du Nil fut faite par des

explorateurs venus de Zanzibar et

des rivages orientaux de l'Afrique.

Ce furent des missionnaires qui

ouvrirent la voie. De 1847 à 1882,

Krapf et Rebmann firent d'impor-

tante s découvertes : Rebmann

trouva le Kilima N'Djaro, en 1848,

Krapf, le Kénia plus au nord, et

recueillirent des renseignements sur les grands

lacs situés derrière la chaîne. C'est alors que la

s<?"iété géographique de Londres envoya Burton

et speke.

Après avoir été à Harrar et assez avant dans le

paysSomalis, lesvoyageurs organisèrentleurexpé-

dition à Zanzibar. Ils arrivèrent par l'Ounyamouési

au lac Tanganyika et supposèrent que c'était le

réservoir du Nil. Mais Speke, s'étant écarté de son

(I) Voir page 174.

les explora ons a" xix* siècle. — Afrique : Tippo-Tip et sa suite

l'Ethiopie et le pays des Gallas et desSomalis. En

Ethiopie, les explorations ont été nombreuses :

après les frères d'Abbadie, Isenberg et Krapt

(1839-1842), sont venus plus tard : Mitchell (1876),

Menges (1877-1881), le Français Raffray, puis

Paulitschke et Hardeggerqui visitèrent le Harrar.

Le pays des Somalis est encore mal connu. En

1879, Manzoni tenta en vain d'atteindre le Djouba

parle nord. De 1881 à 1883, Revoil parcourut le

littoral et la basse vallée de l'Ouébi. En 1898-1891,

BricVtti-Robecchi traverse la corne africains