Oberdeutsche Bilderhandschriften – Erschließung

Inhalt

Inhaltlich umfasst der Heidelberger Bestand an Oberdeutschen Bilderhandschriften das gesamte Spektrum volkssprachlicher, spätmittelalterlicher Literatur: So beispielsweise Wolframs von Eschenbach "Parzival", Heinrichs von Veldeke „Eneas” oder den Briefroman „Willehalm von Orlens” sowie einige naturkundliche und erbauliche Werke. Besonders bemerkenswert für die Forschung ist die erstmalige Bereitstellung einer mehrbändigen deutschen Bibel aus der Werkstatt Diebold Laubers, die zu den wenigen Zeugnissen von volkssprachlichen Vollbibeln des Mittelalters gehört.

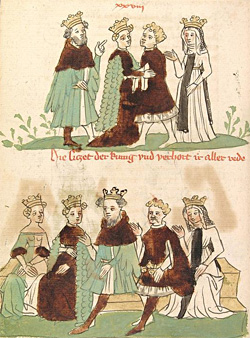

Neben den teilweise nur unzulänglich in älteren Editionen zur Verfügung stehenden Texten, die in der Regel Papierhandschriften nicht mit einbezogen haben, sind die Bilder ebenso von Bedeutung. So haben neuere Untersuchungen ergeben, daß mit den zwar seriell hergestellten, gleichwohl sehr differenziert eingesetzten Bildern eine Vermittlungs- und Interpretationsschicht eingeflochten wurde, die dem damaligen Leser und vor allem dem Auftraggeber die meist wesentlich älteren Texte näherbrachte. Diese Bilder dienten nicht nur dem Verständnis der Texte sondern auch der Belehrung. Sie sprachen eine dem Betrachter vertraute Sprache, führten seine eigene Welt, seine Familie oder seinen Stand zurück in jenen Kreis berühmter Vorfahren, deren Taten die Texte schildern. Infolgedessen liefern die Bilder als Ausdruck des Selbstverständnisses recht verschiedenartiger Kreise, die vom Landadligen, Stadtpatrizier, Schreiber bis zu den Nassauer, Pfälzer und Württemberger Höfen reichen, eine Fülle von Informationen zu unterschiedlichen Lebensbereichen, wie sie in keinem anderen Bestand deutscher Kunst im Spätmittelalter zu finden sind. Aktuelle theologische Fragen sind ebenso ins Bild gebracht, wie juristische Abläufe (z.B. Eidesformeln, Ankündigung von Streit, Beilegung von Streitigkeiten), Differenzierung von Standesverhalten usw. Besonders reich sind die Darstellungen in der Schilderung von Alltagsgegenständen und den zeremoniellen Abläufen zu Liebe, Gastfreundschaft, Abenteuer und Tod. Das „Buch der Natur” des Konrad von Megenberg, welches mit einer der bedeutendsten Handschriften im Projekt vertreten ist, liefert mit seiner Mischung von tradierten und innovativen Bildern einen Einblick in die Geschichte des Wissens, insbesondere der Naturwissenschaften.

Die Illustrationen dieser Handschriften stellen nicht allein für den Kunsthistoriker einen wichtigen Bestand spätmittelalterlicher Buchmalerei dar, sondern bergen darüber hinaus einen für weitere Forschungsbereiche unschätzbaren Fundus an Informationen. Dem Rechtshistoriker, dem Realienkundler, dem Literaturwissenschaftler, der sich mit Rezeption von Texten befaßt, wie auch dem Alltagsforscher, dem Theologen und dem Naturwissenschaftler stehen mit diesem Bildmaterial Daten zur Verfügung, die zweifellos zu neuen, weiterführenden Forschungen Anlaß geben werden.

Schon 1996 wurde damit begonnen, den Gesamtbestand der 848 deutschen Handschriften der UB Heidelberg neu zu erschließen und damit die veralteten Kataloge von Karl Bartsch (1887) und Jakob Wille (1903) zu ersetzen. Die anfänglich allein aus Mitteln der UB begonnene Arbeit wurde seit dem 01.01.1998 durch die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg (bis Ende 2001) und seit dem 01.01.2001 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt. Damit liegen nicht nur fundierte kodikologische und inhaltliche Beschreibungen dieser Handschriftengruppe vor, die als Grundlage für weitere Forschung dienen können, sondern auch die Aufarbeitung der maßgeblichen Literatur ist gewährleistet.

Hinzu kamen als Grundlage und Ausgangspunkt für die Illustrationen der elsässischen Manuskripte die Forschungen von Lieselotte E. Saurma. In ihrer Ende 2001 erschienenen Habilitationsschrift („Spätformen mittelalterlicher Buchherstellung. Serielle Bilderhandschriften aus der Werkstatt Diebold Laubers in Hagenau”), wurde erstmals der gesamte Bestand des Skriptoriums Diebold Laubers und der „Werkstatt von 1418” erfasst.

Digitalisierung und Onlinepräsentation

Die Digitalisierung wurde durch die Universitätsbibliothek Graz, Abteilung Sondersammlungen, durchgeführt. 26 Handschriften wurden im ersten Halbjahr 2001 von Heidelberg in drei Teil- lieferungen nach Graz transportiert, um unnötige Lagerzeiten und höhere Versicherungsprämien zu vermeiden. Die Aufbewahrung der Handschriften in der Universitätsbibliothek Graz erfolgte unter strengsten konservatorischen und sicherheitstechnischen Vorgaben (Lagerung im alarmgesicherten Tresorraum mit klimatechnischer Ausrüstung, d.h. mit 50-60% Luftfeuchte bei maximal ca. 18° C). Während der Bearbeitung im Aufnahmeraum (klimatisiert 20° C) wurden konstante Klimaaufzeichnungen bzw. -kontrollen durchgeführt. Wunschgemäß wurde während des Zeitraums der Einrichtung der Handschrift und des Seitenumblätterns für eine Dimmung bzw. Abschattung des Lichtes am Kameratisch gesorgt. Eingesetzt wurde ein in Graz speziell entwickelter Kameratisch ("Grazer Modell"; Typ 6545 HBG). Für die Aufnahmen wurde eine digitale Kamera (Kodak DCS 420 Digitalkamera, auf Basis einer NIKON-N 90S Spiegelreflexkamera mit einer Auflösung von 2016 x 3040 Bildpunkten und einer Farbtiefe von 24 Bit verwendet.

Die Archivversionen der Digitalisiate wurden in jeweils drei Sätzen Master-CDs in unkomprimiertem TIFF-Format (ca. 18 MB pro Bildfile) gespeichert. Die Universitätsbibliothek Graz bewahrt je eine Archiv-CD dauernd als Beleg auf. Zusätzlich werden diese Preservationmaster auf einem UB-eigenen Plattensystem gesichert. Die Digitalisierung von 26 Handschriften konnte bereits im Herbst 2001 abgeschlossen werden. Der im Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut in Ludwigsburg vor der Digitalisierung konservatorisch behandelte Cod. Pal. germ. 300 wurde erst im August 2002 in Graz bearbeitet.

Für die lokale Präsentation der Universitätsbibliothek Heidelberg wurde 2001 eigens eine Projektseite geschaffen, über welche die digitalisierten 27 Handschriften komplett einsehbar waren. Das Layout der Projektseiten wurde damals in enger Anlehnung an das damalige Corporate Design der WWW-Präsentation der UB Heidelberg erstellt. Es umfasst einen Rahmen mit zehn thematisch orientierten Navigationspunkten sowie einen auf der Ornamentik einer Initialzierseite basierenden Hintergrund. Im Jahr 2008 wurden diese Präsentation im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Präsentation der digitalen Faksimile aufgegeben, sämtliche Inhalte wurden jedoch in das aktuelle Corporate Design der Universität Heidelberg überführt. Anlässlich des im Jahr 2012 neu konzipierten Webauftritts zur Virtuellen Rekonstruktion der Bibliotheca Palatina wurden die Inhalte in dieses Angebot integriert.

Erschließung der Handschriften und Illustrationen

Die kodikologischen Informationen zu den einzelnen Handschriften wurden in HiDA3 erfasst, um ihre Einspielung in die Handschriften-Datenbank zu gewährleisten. HiDA3 ist ein auf einer normierten Begrifflichkeit beruhendes, relationales und hierarchisches Datenbankprogramm, welches zur Inventarisierung von Kunstgegenständen entwickelt wurde. Es bedient sich des vom Bildarchiv FotoMarburg entwickelten Klassifizierungssytems MiDAS. Für die Katalogisierung von Handschriften wurde das von zahlreichen großen Kunstsammlungen angewendete Basis-Programm modifiziert und auf die spezifischen Bedürfnisse einer Handschriften-Inventarisierung abgestimmt. Zur Erfassung in HiDA3 mussten die als fortlaufender Text vorliegenden kodikologischen Informationen in die hierarchische und relationale Ordnung des Datenbankmodells umgesetzt werden. Um die Retrievalfunktion innerhalb der Handschriftendatenbank zu gewährleisten, war es ausserdem notwendig, bestimmte kodikologische Sachverhalte des Fließtextes – etwa Datierungen oder die Ansetzung von Personennamen – MiDAS-analog umzuformen.

HiDA3 ermöglicht ferner detailliertere Beschreibungen des Buchschmucks, als dies ein herkömmliches Katalogisat zu mittelalterlichen Texthandschriften erlaubt. Auch die Angaben über den Erhaltungszustand der Handschriften im allgemeinen wie der Bilder im einzelnen können so detailliert eingearbeitet werden. Die kunsthistorische Erschließung der Handschriften-Illustrationen erfolgte unter mehreren Gesichtspunkten:

- Als erstes wurden die Darstellungen detailliert in ihrer formalen Gestaltung erfaßt und beschrieben sowie Farbmaterialien und Technik eingetragen. Nicht-ganzseitige Darstellungen wurden ausgemessen und die Maße werden notiert. Ebenso wurden sichtbare Spuren des Herstellungsprozesses, wie Reste von Unterzeichnungen, in die Beschreibungen der Darstellungen mit aufgenommen.

- Um Kunsthistorikern einen Überblick über die Buchillustration des 15. Jahrhunderts zu gewährleisten, galt es, die verschiedenen Formen des Initialschmucks (Fleuronnée-Initiale, Initialzierseite etc.) ebenso zu berücksichtigen wie die unterschiedlichen Bildtypen (Autorenbild, Simultane Illustration, Streifenbild etc.).

- Aufgrund der oben bereits erwähnten Publikation von Frau Prof. Saurma wurden die Illustrationen – sofern möglich – einzelnen Illustratorenhänden zugeordnet. Aber auch die Zuschreibungen der älteren Forschung fanden der Vollständigkeit halber noch einmal Berücksichtigung.

- Für die Stuttgarter Werkstatt des Ludwig Henfflin fehlen allerdings noch solche entstehungs- und stilgeschichtlichen Inhalte nochweitgehend. Durch die Bereitstellung der Digitalisate ist nun den historisch wie kunsthistorisch Forschenden die Möglichkeit gegeben, das Atelier, seine Auftraggeber und Mäzenaten näher zu untersuchen. So erschien im Jahr 2008 die Magisterarbeit von Pia Rudolph: Buchkunst im Zeitalter des Medienwandels. Die deutschsprachigen Bibelcodices der Henfflin-Werkstatt vor dem Hintergrund der spätmittelalterlichen Ikonographie

- Darüber hinaus wurde auch die Text-Bild-Relation der Darstellungen berücksichtigt. Hierzu wurden die zumeist rot eingetragenen Bildtitel und die, allerdings nur selten erhaltenen, Maleranweisungen (z. B. im Cod. Pal. germ. 403) transkribiert und erfasst.

- Um dem Betrachter die Illustrationen näher zu erschließen, wurden ferner ihr Inhalt und etwaige Widersprüche zwischen Text, Überschrift und Bild notiert.

Eng verknüpft mit der Erfassung der Text-Bild-Relation ist die ikonographische Erschließung der Bildthemen und Bildzusammenhänge. MIDAS/HiDA entsprechend wurde hierzu das hierarchische Klassifikationssytem ICONCLASS benutzt. Dabei galt es nicht nur die Bildthemen zu ermitteln. Es wurde auch festgestellt, wie und in welchen Zusammenhängen Personen, ihre Gestik oder Gegenstände der spätmittelalterlichen Sachkultur dargestellt sind. Pro Illustration wurden deshalb zwischen 20 und 40 ICONCLASS-Notationen vergeben.

Zur Ergänzung und Differenzierung dieses Systems wurden außerdem zu jeder Illustration detaillierte, verbale Beschreibungen erstellt, in denen bestimmte, in ICONCLASS nur schwer auszudrückende Fachtermini, etwa zu Rüstung und Bekleidung, enthalten sind.