Der Heidelberger Sachsenspiegel

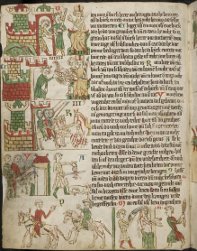

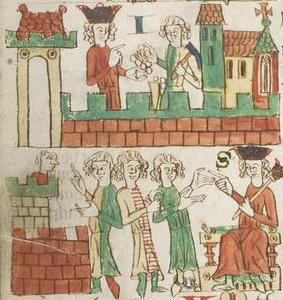

Der Heidelberger Sachsenspiegel Cod. Pal. germ. 164 entstand Anfang des 14. Jahrhunderts in Ostmitteldeutschland und ist die älteste von insgesamt vier überlieferten Bilderhandschriften dieses Rechtstextes. Eine breite Bildspalte illustriert die im Text erwähnten Rechtsgewohnheiten, die sowohl das Land- als auch das Lehnrecht behandeln. Der fragmentarisch erhaltene Pergamentkodex umfasst nur noch 30 von ursprünglich etwa 90 Blättern.

Im ersten Teil Lehnrecht sind die Abschnitte 1-10 §1 und 14 §3-24 §4 erhalten, im zweiten Teil Landrecht die Abschnitte II 19 §2 – 22 §5, II 48 §12 – III 51 §1 und III 57 §2-91 §3 noch vorhanden. Auf fol. 30v findet sich der Text Von der Herren Geburt, die Zutat eines jüngeren Bearbeiters zu Vorrede 4 des Sachsenspiegels (Nu vor nemet umme der herren gebuort von deme lande czu sachsen... czu lantrechte noch czu lenrecht). Darauf folgte ursprünglich die heute erste Lage mit dem Lehnrecht.

Die kolorierten Federzeichnungen sind vor allem am Rand stark durch Abblätterungen gefährdet.

Die Handschrift stammt aus dem Besitz des Augsburger Patriziers Ulrich Fugger. Da er zum protestantischen Glauben übergetreten war und darüber hinaus hohe Schulden hatte, war er mit seiner Familie gänzlich zerstritten und hatte seine Heimatstadt verlassen müssen. Bei Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz fand er in Heidelberg Zuflucht. 1567 war ihm seine mehr als umfangreiche Bibliothek an den Neckar gefolgt. Nach seinem Tode 1584 wurde die Büchersammlung aufgrund testamentarischer Bestimmungen endgültig Bestandteil der Bibliotheca Palatina.

In Heidelberg ist der Sachsenspiegel dann auch erstmals in Bücherverzeichnissen nachweisbar: In einem 1571 in Heidelberg angelegten Inventar wird sie als "Ein altt uff Perment geschrieben buchlin von Lehenrechten und andern, mit altfranckischen figuren" bezeichnet.

Wie der Codex in den Besitz Fuggers gelangt war und welchen Weg er zuvor seit seiner Entstehung genommen hatte weiß man bis heute nicht.

Sein weiteres Schicksal ist hingegen bekannt: Als Teil der Bibliotheca Palatina wurde das Manuskript 1623 als Kriegsbeute nach Rom gebracht. Um für den Transport über die Alpen Gewicht zu sparen, war der Holzdeckeleinband, in den der Codex damals vermutlich eingebunden war, wie bei fast allen Bänden der Bibliothek zuvor entfernt worden. In Rom angekommen erhielt der Sachsenspiegel wie zahllose der anderen Handschriften und Drucke einen schmucklosen Pergamenteinband. Erst 1816 gelangte der Codex zusammen mit den anderen 846 deutschsprachigen Palatina-Handschriften zurück nach Heidelberg, wo er seitdem im Tresor der Universitätsbibliothek Heidelberg aufbewahrt wird.

Eine Auswahl aus der umfangreichen Forschungsliteratur zu Cod. Pal. Germ 164 finden Sie im Heidelberger Online-Katalog HEIDI.

Das Faksimile des Heidelberger Sachsenspiegels

Im Jahr 2009 wurde der Heidelberger Codex durch die Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz (ADEVA) mit modernen digitalen Techniken faksimiliert. Die Faksimile-Edition gibt die komplette Handschrift, vollständig im Originalformat mit getreuem Randbeschnitt und bis ins kleinste Detail farbgetreu wieder. Der umfangreiche wissenschaftliche Kommentar beleuchtet die Entstehung und Geschichte der Handschrift ebenso wie ihr historisches Umfeld. Der Textband enthält eine Transkription, die dem Originaltext zeilen- und wortgetreu folgt; eine neuhochdeutsche Übersetzung ergänzt die Erläuterungen. Im parallel dazu abgedruckten Bildleistenkommentar wird jede einzelne Szene inhaltlich und ikonographisch detailliert erläutert.

Eike [von Repgow], Heidelberger Sachsenspiegel. Cod. Pal. germ. 164 der Universitätsbibliothek Heidelberg. Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Heidelberger Sachsenspiegels, Faksimile mit Text- und Kommentarband, Graz 2009-2010 (Codices Selecti 115)