Prinzipien der Textgestaltung

Im Folgenden sind unsere Kriterien für die Transkription der Handschriften aufgezählt. Für diejenigen Texte, die editorisch bearbeitet wurden, stehen hier auch die Kriterien für Normalisierung, Zeichensetzung, Korrektur. Die Richtlinien für die TEI-Kodierung finden sie im TEI-Handbuch.

Transkriptionen

- Transkribiert werden alle Zeichen so exakt wie möglich. Das gilt nicht nur für Buchstaben, sondern auch für (seltene) handschriftliche Interpunktion, Reimpunkte, Wortgrenzenmarkierungen, Lagensignaturen, Überlaufzeichen bei Zeilenüberhang, Trennungs-, Einweisungs-, oder Umstellungszeichen.

- Wir reproduzieren keine Allographen. Buchstaben des lateinischen Alphabets werden grundsätzlich nach den modernen Gepflogenheiten normiert. Daher unterscheiden wir nicht zwischen verschiedenen handschriftlichen Formen z.B. von d, i, r oder s. Ausgenommen davon ist lediglich das Schaft-s ⟨ſ⟩, weil es aufgrund seiner Ähnlichkeit zu ⟨f⟩ schon in 'alter' Zeit häufig für Verlesungen oder Verschreibungen sorgt. Ligaturen von ⟨ſ⟩ und ⟨z⟩, die in späten Handschriften schon stark einem neuhochdeutschen ⟨ß⟩ ähneln, transkribieren wir als ⟨ſz⟩.

- ⟨i⟩ und ⟨j⟩ werden unterschieden, wenn eine Handschrift deutliche Tendenzen zu einer graphematischen Unterscheidung erkennen lässt (meist bei Textualis-Handschriften).

- Besonders in späteren Handschriften ist meist nicht zu unterscheiden, ob der Schreiber ⟨cz⟩ oder ⟨tz⟩ setzt. In diesen Fällen transkribieren wir immer ⟨cz⟩.

- Diakritika stehen über dem Laut, auf den sie sich funktional beziehen; etwaige horizontale Verschiebungen, wie sie in den jüngeren Papierhandschriften häufig sind, werden also nicht abgebildet.

- Abbreviaturen werden als solche erfasst. Abkürzungszeichen stehen am Buchstaben, dem sie zugeordnet sind. Abkürzungszeichen, die nichts abkürzen oder deren Auflösung redundant oder sinnlos erscheinen würde (was öfter bei Handschriften des 15. Jahrhunderts der Fall ist), lösen wir nicht auf.

- Die Groß- und Kleinschreibung wird beibehalten. Ggf. ist von Handschrift zu Handschrift (besonders in Bastarda-Codices) separat zu definieren, was als groß und was als klein geschrieben gilt. Von einer Majuskel wird in der Regel ein gegenüber der Minuskel unterschiedlicher Schriftzug erwartet.

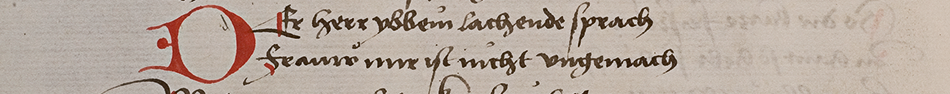

- Hervorgehobene Buchstaben (in der Regel Initialen, nach links herausgerückte Versalien oder rot rubrizierte Versanfänge) werden immer als Majuskeln transkribiert, auch wenn der Buchstabe die Gestalt einer (eventuell vergrößerten) Minuskel hat. Auch bei Handschriften ohne Hervorhebung der Versanfänge, die aber regulär Majuskeln an dieser Position verwenden, erfassen wir eventuelle Grapheme am Versanfang, die die Form von Minuskeln haben, als Majuskeln.

- Die Worttrennung der Handschrift wird beibehalten. Wo eine objektive Entscheidung, ob ein Spatium vorliegt oder nicht, unmöglich scheint, richtet sich die Transkription daran, was im einzelnen Fall grammatisch korrekter wäre.

- Mittelalterliche bzw. frühneuzeitliche Schreiberkorrekturen (Tilgungen, Einfügungen, Substitutionen oder Umstellungen) werden transkribiert. Spätere, neuzeitliche Einfügungen werden allenfalls in Anmerkungen berücksichtigt.

- Unsicher Lesbares wird transkribiert, wenn es irgend möglich ist, jedoch wird auf die Unsicherheit mittels Kodierung hingewiesen.

- Zusatztexte wie Schreiber-Titel, Kolophone oder Explicit-Formeln werden als solche erfasst.

- Die Verszählung richtet sich nach der Standard-Zählung für den jeweiligen Text, die in der Forschung etabliert ist. Korrespondierende Verse können dadurch in der Synopse synchronisiert werden. Zusatzverse gegenüber dieser Nummerierung oder vollständig geänderte Verse erhalten Zusatzzahlen: die Nummer des letzten übereinstimmenden Vers und – je nach dem Usus der Forschung zu dem jeweiligen Text – einem Buchstaben (z.B. 1234a) oder mit einer durch Komma getrennten sekundären Zählung (z.B. 1234,1). Vgl. dazu die Verskonkordanz.

- Als Lücken gelten nur jene Fälle, bei denen (späterer) Materialschaden zu Textverlust geführt hat, nicht fehlende Verse des Standard-Textes in einer Handschrift.

- Nicht erfasst wird, was für den Textbestand mit Sicherheit irrelevant ist. Darunter fallen Materialbeschädigungen, soweit sie keinen Textverlust bedingen, Verzierungen außerhalb des Schriftspiegels, Federproben etc. In Zweifelsfällen wird das betreffende Element in einer Anmerkung beschrieben.

Editorische Prinzipien

- Nicht alle transkribierten Handschriften werden ediert. Je nach Projekt ist die Auswahl der edierten Texte größer oder kleiner. Nicht edierte Texte sind als Transkriptionen mit Auflösung von Abkürzungen und mit Normalisierung der ersten beiden Punkte im folgenden Abschnitt zugänglich.

- Eine Umsetzung der Texte in ein ‚klassisches‘ Mittelhochdeutsch stünde dem textgeschichtlichen Prinzip dieser Edition entgegen. Wir edieren daher verschiedenen Texte derart, dass ihr Lautstand möglichst gewahrt wird.

- Wir setzen im Prinzip auch keine Längenzeichen über Vokale (^). Wir gehen davon aus, dass eine anzunehmende Vokallänge in der Regel vom Leser leicht erkannt werden kann. Ausnahmen machen wir nur, wo eine Verwechslung möglich ist, namentlich bei den mundartlich bedingt konkurrierenden Präpositionen an und ân (‘an’ und ‘ohne’), oder aber bei Handschriften, die eindeutig hin und wieder Vokallängen markieren.

- Unreine Reime oder metrische Überlängen bzw. Kürzen nicht als Fehler, sondern als Dokumentation dessen, was für Schreiber wie Zuhörer akzeptabel war.

- Unsere Aufarbeitung besteht in Normalisierungen, Zeichensetzung und eventuell in korrigierenden Eingriffen. Normalisierungen werden nicht ausdrücklich dokumentiert: sie sind durch das Umschalten in den Transkriptionsmodus jederzeit nachvollziehbar. Eingriffe in den Text werden in der Regel in Anmerkung rechtfertigt.

Normalisierungen

- Den für mittelalterliches Schrifttum typischen wechselnden Gebrauch von ⟨u⟩ und ⟨v⟩ normalisieren wir: ⟨u⟩ bezeichnet den Vokal (vnd → und), ⟨v⟩ den Konsonanten (graue → grave). Auch die oft vorkommende Schreibung ⟨w⟩ für /wu/, manchmal auch für ⟨vu⟩ normalisieren wir (wrden → wurden; wrte → vurte). Dasselbe gilt für die im 13. Jahrhundert häufige Verwendung von ⟨c⟩ anstelle von ⟨z⟩ (dac herce), die wir zu ⟨z⟩ vereinheitlichen (daz herze).

- Dasselbe gilt für ⟨i⟩ und ⟨j⟩: vokalisch werden sie immer zu ⟨j⟩, jmmer → immer; halbvokalisch zu ⟨j⟩: iamer → jamer; einzig bei Formen mit ⟨ie⟩ behalten wir das ⟨i⟩ bei, weil unklar ist, wann sich das /i/ im Hyat in einen Halbkonsonanten verwandelt hat. Bei ⟨y⟩ ⟨ÿ⟩ ⟨ẏ⟩ mit Lautwert /i/ normalisieren wir zu ⟨i⟩, bei halbvokalischem Wert in ⟨j⟩: yagd → jagd. ⟨ẏ⟩ im reimbedingten Hiatus (meist durch den übergestellten Punkt markiert) schreiben wir ⟨î⟩: keẏ → Keî.

- Die fnhd. Diphthonge ⟨aw⟩ und ⟨ew⟩ normalisieren wir zu ⟨au⟩ und ⟨eu⟩: frawe → fraue, hewte → heute. Folgt auf einen Diphthong ein ⟨w⟩, behalten wir es bei: frauwe, beschauwen, weil hier noch ein konsonantischer Wert vorliegen könnte. Doppeltes ⟨ee⟩ behalten wir bei, da es meist eine Länge markiert: eere, seere. Steht ⟨ë⟩ für /ä/, so wandeln wir es in ⟨ä⟩ um: wëre → wäre, rewsëre → reusäre. Ist kein weiterer Lautwert erkennbar, deuten wir Trema über ⟨i⟩ als Variante des i-Punkts.

- Abbreviaturen lösen wir je nach Position und Bedeutung auf. Über die Optionssteuerung lassen sie sich kursiviert oder einfach aufgelöst darstellen. Abkürzungszeichen, die nichts abkürzen oder deren Auflösung redundant oder sinnlos erscheinen würde (was öfter bei Handschriften des 15. Jahrhunderts der Fall ist), siehe oben, tilgen wir im Regularisierungsprozess.

- Bei diakritischen Supraskripten (besonders in späteren Handschriften) werden oft gleiche Zeichen für unterschiedliche phonetische Phänomene verwendet und umgekehrt auch unterschiedliche Zeichen für gleiche phonetische Phänomene. Für ihre Behandlung verwenden wir folgende Prinzipien. Soll das diakritische Zeichen einen Umlaut kennzeichnen, wird es als solcher normalisiert, z.B. ⟨uͤ⟩ ⟨vͤ⟩ ⟨v̂⟩ ⟨ü⟩ ⟨ú⟩ für /ü/ werden zu ⟨ü⟩, ⟨oͤ⟩ ⟨ó⟩ ⟨ö⟩ für /ö/ werden zu ⟨ö⟩, oder ⟨ä⟩ ⟨á⟩ für /ä/ werden zu ⟨ä⟩. Markieren die Diakritika hingegen einen Diphthong, so werden sie aufgelöst: z.B. ⟨uͦ⟩ → ⟨uo⟩, ⟨oͮ⟩ → ⟨ou⟩ oder auch ⟨uo⟩. In Handschriften der Mitte des 14. Jahrhunderts rekonstruieren wir keine altertümlichen ⟨uo⟩-Diphthonge, sondern setzen ⟨ue⟩. Ist kein Lautwert ersichtlich, dann lassen wir das Diakritikum im Editionsmodus weg: ⟨ú⟩ für /u/ → ⟨u⟩, eẃ für /eu/→ ⟨eu⟩, aẃ für /au/ → ⟨au⟩, usw.

- Konsonanten vor allem späterer Handschriften verdienen einen eigenen Absatz: Doppelkonsonanten wie ⟨nn⟩, ⟨ff⟩, ⟨tt⟩, usw. vereinfachen wir immer dort, wo sich die Doppelung im Nhd. nicht erhalten hat: hannt → hant; hetten → hetten; ergraiff → ergraif; alssam → alsam. Verbindungen von ⟨mb⟩ und ⟨mp⟩ behalten wir bei: kumbt, sampnung. ⟨dt⟩ behalten wir bei, ebenso ⟨ch⟩ anstelle von /k/. ⟨ck⟩ regularisieren wir zu ⟨k⟩, wenn sich der Doppelkonsonant im Nhd. nicht durchgesetzt hat oder wenn er nicht in zwischenvokalischer Position steht: junckfraw → junkfrau, wolcken → wolken, starck → stark, marckt → markt, winckel → winkel; dagegen: blicke, dicke, krucke, rock. Dasselbe gilt für ⟨gk⟩, das wir in ⟨ck⟩ oder ⟨k⟩ regularisieren, weil wir eine Auslautverhärtung annehmen: bugkel → buckel, unlangk → unlank. Ausnahmen machen wir nur, wo die beiden Buchstaben zu unterschiedlichen Silben gehören: trag-keit. Steht ein ⟨h⟩ hinter dem ⟨ck⟩ oder dem ⟨gk⟩, behalten wir es bei. ⟨kch⟩ vereinfachen wir zu ⟨kh⟩, ⟨gch⟩ hingegen zu ⟨ch⟩. ⟨w⟩ mit konsonantischem Wert behalten wir stets bei. Steht ⟨w⟩ anstelle von /b/ normalisieren wir zu ⟨b⟩: wegerte → begerte, unwerait → unberait, wedacht → bedacht; ebenso awentewer → abenteuer; dasselbe auch umgekehrt: beib → weib, leb → leu. Ein ⟨cz⟩ vereinfachen wir zu ⟨z⟩, außer an jenen Positionen, an denen im Nhd. ⟨tz⟩ steht: lützel, sitzen, satzt; hier verwandeln wir das ⟨cz⟩ in ⟨tz⟩; dasselbe gilt für ⟨tz⟩, das wir in ⟨z⟩ regularisieren oder beibehalten, je nachdem, ob es sich im Nhd. erhalten hat.

- Initialen geben wir als Großbuchstaben wieder, außer in den Fällen, in denen sie offensichtlich mitten im Satz stehen. Versanfänge, die meist groß geschrieben werden, normalisieren wir zu Minuskeln. Namen schreiben wir groß; Christ behandeln wir als einen Eigennamen. In Pergamenthandschriften vereinzelte, in Papierhandschriften häufigere Majuskeln am Wortanfang von Substantiven behalten wir bei, wenn wir der Meinung sind, dass es sich um ein in irgendeiner Weise betontes oder bedeutendes Wort der höfischen Kultur handeln könnte. Groß geschriebene Pronomina oder Zahlen normalisieren wir zu Minuskel.

- Wir vereinheitlichen weitgehend die Zusammen- und Getrenntschreibung nach linguistischen Kriterien. Getrennt geschriebene Präfixe oder eindeutige Komposita werden zusammengeschrieben. Proklitisch angehängte Präpositionen (zetuon, zeherzen) trennen wir. Präpositionaladverbien (war umbe, da mite) und trennbare präpositionale Präfixe (ane sehen) erfassen wir zwar als linguistisch getrennte Worte, richten uns in der Schreibung aber nach der Handschrift. Auch bei pro- und enklitischen Negationen an Verben (ensprach, nist) und Pronomina (ern, dun, auch Demonstrativpronomina desn), sowie bei an Verben enklitisch angefügten Pronomina (sageter, auch Doppelpronomina hastus) halten wir uns an die Schreibung der Handschrift. Kombinationen mit ander- schreiben wir zusammen, wenn sie linguistisch ein Wort sind (anderswa, anderstunt), aber auseinander, wenn sie zwei Worte sind (ander hande).

- Eigennamen vereinheitlichen wir behutsam nach denselben Kriterien, nicht aber, wo möglicherweise signifikante oder auffällige Varianten auftreten, z.B. Iwotyn für Iwein.

- Bei Schreibungen, die nach unserem Ermessen die Lesbarkeit erschweren, normalisieren wir behutsam. Hierzu gehören z.B. der Gebrauch von ⟨s⟩ für /∫/, das wir zu ⟨sch⟩ normalisieren: rittersaft → ritterschaft; oder eventuelles Auftreten von ⟨i⟩ für /ü/ (wirde → würde). Übereinstimmung von umlautlosen Konjunktivformen mit Präteritalformen: (war → wär). Es ist meist eine Ermessensfrage, bei der kaum eine Kohärenz zu erzielen ist.

- Diphthonge, besonders solche mit Umlaut, belassen wir im Originalzustand.

- Sätze, die keine Negationspartikel enthalten, die aber offensichtlich als Negationen verstanden werden müssen (meist in späteren Handschriften), lassen wir unberührt. Dasselbe gilt in den Fällen, in denen das Subjektpronomen fehlt (meist in Handschriften des 13. Jahrhunderts). In beiden Fällen vervollständigen wir nur, wenn uns eine Verwechslung möglich oder das Verständnis erschwert scheint.

- Zu Normalisierungsvorgängen, die nur einzelne Handschriften betreffen, vgl. die Beschreibung der Überlieferung.

Zeichensetzung

- Zu den editorischen Normalisierungen gehört, dass wir die sehr seltene Zeichensetzung der Handschriften entweder, wenn es sinnvoll ist, durch moderne Zeichen ersetzen oder (z.B. im Fall von Reimpunkten) im Editionsmodus nicht wiedergeben.

- Die übrige Zeichensetzung ergänzen wir nach modernen Regeln und entsprechend unserem Verständnis des Textes. Manchmal akzeptieren wir Apokoinu-Konstruktionen, indem wir keinen Punkt setzen. Direkte Rede wird durch sog. guillemets angezeigt, indirekte Rede durch einfache Anführungszeichen markiert. Nach inquit-Formeln setzen wir Doppelpunkt; nach zwar, deiswar, entrüwen, etc. setzen wir Komma. Einfache Appositionen wie got der guote oder Artus der kuning trennen wir nicht mit Kommata; auch nicht Formeln wie weiz got, wizze Christ oder herre Christ.

Eingriffe

- Eingriffe bestehen in (seltenen) Korrekturen oder Ergänzungen bei offensichtlichen Fehlern. Als Fehler gelten nur Phänomene, die keinen Sinn ergeben und/oder grammatisch oder semantisch falsch sind und die sich nicht wiederholen, also nicht Systemcharakter haben. Ungewöhnliche sprachliche Formen, die woanders nicht dokumentiert sind, in einer Handschrift aber mehrfach vorkommen, werden respektiert oder zumindest nicht als Eingriffe behandelt, sondern als Normalisierungen. Bei Eingriffen versuchen wir, durch minimale Veränderung den der Handschrift eigenen Text verständlich zu machen. Dabei können wir uns unter Umständen an anderen Handschriften orientieren, ein Urtext soll aber nicht rekonstruiert werden.

- Worte, die nur zum Teil erhalten, aber erkennbar sind (typischerweise in Fragmenten), vervollständigen wir nach Möglichkeit.

- Fehlen Worte, Versteile oder Verse, die für den Satzbau und / oder das Verständnis unumgänglich sind, ergänzen wir nach einer anderen Handschrift, auch wenn das zu sprachgeographischen Uneinheitlichkeiten führt. Das ist z.B. bei den Zeilen der Fall, die die Iwein-Hs. A (westmittelfränkisch) überspringt und die wir, wo es uns nötig erscheint, mit Text aus der Hs. B (alemannisch) ersetzen.

- Bei Ergänzungen oder Korrekturen verwenden wir moderne Graphien, benutzen also kein Schaft-s ⟨ſ⟩ und auch kein ⟨v⟩ für /u/, oder Ähnliches.