1910

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 3

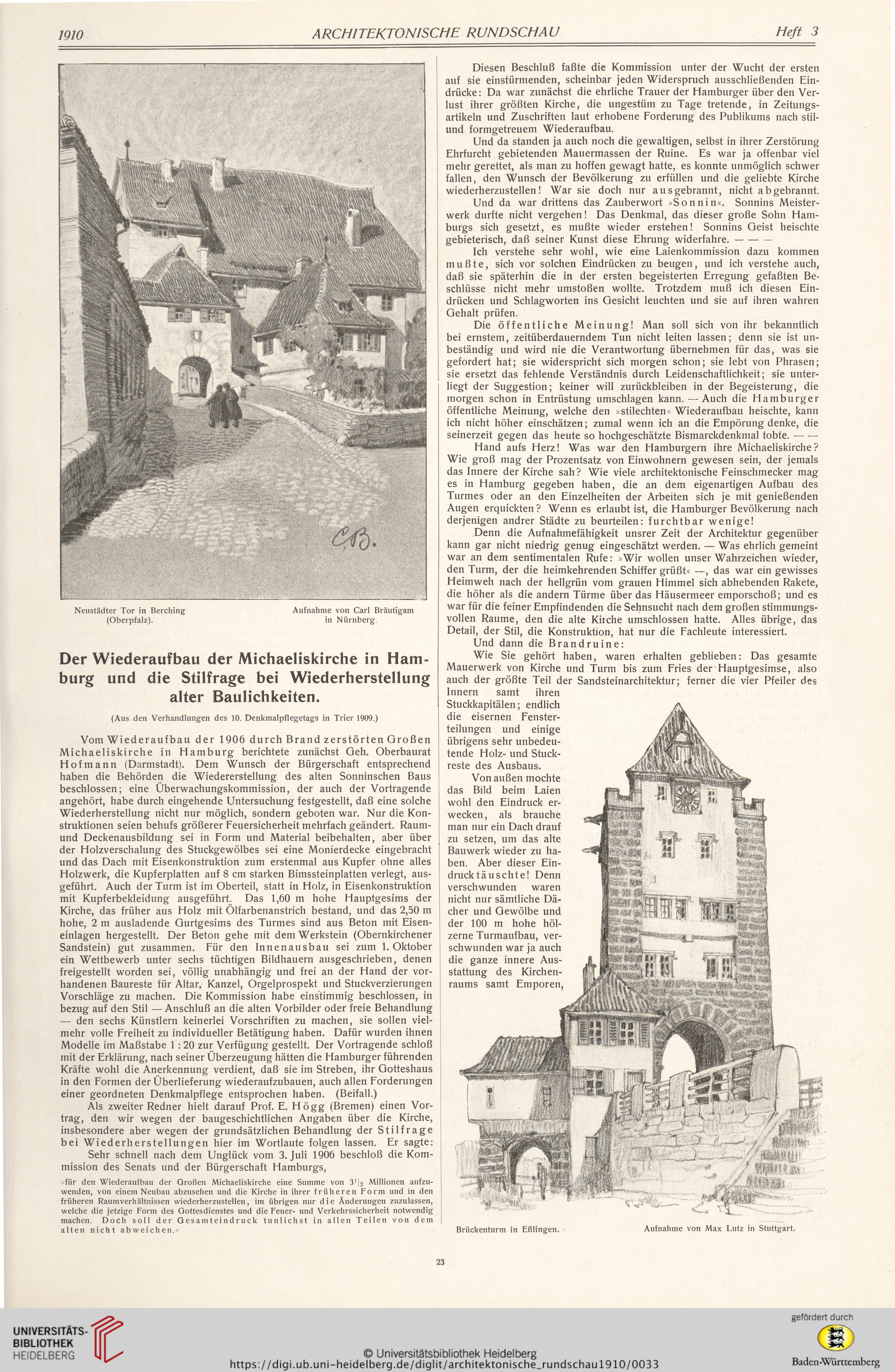

Neustädter Tor in Berching Aufnahme von Carl Bräutigam

(Oberpfalz). in Nürnberg.

Der Wiederaufbau der Michaeliskirche in Ham-

burg und die Stilfrage bei Wiederherstellung

alter Baulichkeiten.

(Aus. den Verhandlungen des 10. Denkmalpflegetags in Trier 1909.)

Vom Wiederaufbau der 1906 durch Brand zerstörten Großen

Michaeliskirche in Hamburg berichtete zunächst Geh. Oberbaurat

Hofmann (Darmstadt). Dem Wunsch der Bürgerschaft entsprechend

haben die Behörden die Wiedererstellung des alten Sonninschen Baus

beschlossen; eine Überwachungskommission, der auch der Vortragende

angehört, habe durch eingehende Untersuchung festgestellt, daß eine solche

Wiederherstellung nicht nur möglich, sondern geboten war. Nur die Kon-

struktionen seien behufs größerer Feuersicherheit mehrfach geändert. Raum-

und Deckenausbildung sei in Form und Material beibehalten, aber über

der Holzverschalung des Stuckgewölbes sei eine Monierdecke eingebracht

und das Dach mit Eisenkonstruktion zum erstenmal aus Kupfer ohne alles

Holzwerk, die Kupferplatten auf 8 cm starken Bimssteinplatten verlegt, aus-

geführt. Auch der Turm ist im Oberteil, statt in Holz, in Eisenkonstruktion

mit Kupferbekleidung ausgeführt. Das 1,60 m hohe Hauptgesims der

Kirche, das früher aus Holz mit Ölfarbenanstrich bestand, und das 2,50 m

hohe, 2 m ausladende Gurtgesims des Turmes sind aus Beton mit Eisen-

einlagen hergestellt. Der Beton gehe mit dem Werkstein (Obernkirchener

Sandstein) gut zusammen. Für den Innenausbau sei zum 1. Oktober

ein Wettbewerb unter sechs tüchtigen Bildhauern ausgeschrieben, denen

freigestellt worden sei, völlig unabhängig und frei an der Hand der vor-

handenen Baureste für Altar, Kanzel, Orgelprospekt und Stuckverzierungen

Vorschläge zu machen. Die Kommission habe einstimmig beschlossen, in

bezug auf den Stil — Anschluß an die alten Vorbilder oder freie Behandlung

— den sechs Künstlern keinerlei Vorschriften zu machen, sie sollen viel-

mehr volle Freiheit zu individueller Betätigung haben. Dafür wurden ihnen

Modelle im Maßstabe 1 : 20 zur Verfügung gestellt. Der Vortragende schloß

mit der Erklärung, nach seiner Überzeugung hätten die Hamburger führenden

Kräfte wohl die Anerkennung verdient, daß sie im Streben, ihr Gotteshaus

in den Formen der Überlieferung wiederaufzubauen, auch allen Forderungen

einer geordneten Denkmalpflege entsprochen haben. (Beifall.)

Als zweiter Redner hielt darauf Prof. E. Högg (Bremen) einen Vor-

trag, den wir wegen der baugeschichtlichen Angaben über die Kirche,

insbesondere aber wegen der grundsätzlichen Behandlung der Stilfrage

bei Wiederherstellungen hier im Wortlaute folgen lassen. Er sagte:

Sehr schnell nach dem Unglück vom 3. Juli 1906 beschloß die Kom-

mission des Senats und der Bürgerschaft Hamburgs,

»für den Wiederaufbau der Großen Michaeliskirche eine Summe von 3'|2 Millionen aufzu-

wenden, von einem Neubau abzusehen und die Kirche in ihrer früheren Form und in den

früheren Raum Verhältnissen wiederherzustellen, im übrigen nur die Änderungen zuzulassen,

welche die jetzige Form des Gottesdienstes und die Feuer- und Verkehrssicherheit notwendig

machen. Doch soll der Gesamteindruck tunlichst in allen Teilen von dem

alten nicht abweichen.«

Diesen Beschluß faßte die Kommission unter der Wucht der ersten

auf sie einstürmenden, scheinbar jeden Widerspruch ausschließenden Ein-

drücke : Da war zunächst die ehrliche Trauer der Hamburger über den Ver-

lust ihrer größten Kirche, die ungestüm zu Tage tretende, in Zeitungs-

artikeln und Zuschriften laut erhobene Forderung des Publikums nach stil-

und formgetreuem Wiederaufbau.

Und da standen ja auch noch die gewaltigen, selbst in ihrer Zerstörung

Ehrfurcht gebietenden Mauermassen der Ruine. Es war ja offenbar viel

mehr gerettet, als man zu hoffen gewagt hatte, es konnte unmöglich schwer

fallen, den Wunsch der Bevölkerung zu erfüllen und die geliebte Kirche

wiederherzustellen! War sie doch nur ausgebrannt, nicht abgebrannt.

Und da war drittens das Zauberwort »Sonnin«. Sonnins Meister¬

werk durfte nicht vergehen! Das Denkmal, das dieser große Sohn Ham-

burgs sich gesetzt, es mußte wieder erstehen! Sonnins Geist heischte

gebieterisch, daß seiner Kunst diese Ehrung widerfahre.-

Ich verstehe sehr wohl, wie eine Laienkommission dazu kommen

mußte, sich vor solchen Eindrücken zu beugen, und ich verstehe auch,

daß sie späterhin die in der ersten begeisterten Erregung gefaßten Be-

schlüsse nicht mehr umstoßen wollte. Trotzdem muß ich diesen Ein-

drücken und Schlagworten ins Gesicht leuchten und sie auf ihren wahren

Gehalt prüfen.

Die öffentliche Meinung! Man soll sich von ihr bekanntlich

bei ernstem, zeitüberdauerndem Tun nicht leiten lassen; denn sie ist un-

beständig und wird nie die Verantwortung übernehmen für das, was sie

gefordert hat; sie widerspricht sich morgen schon; sie lebt von Phrasen;

sie ersetzt das fehlende Verständnis durch Leidenschaftlichkeit; sie unter-

liegt der Suggestion; keiner will Zurückbleiben in der Begeisterung, die

morgen schon in Entrüstung umschlagen kann. — Auch die Hamburger

öffentliche Meinung, welche den »stilechten« Wiederaufbau heischte, kann

ich nicht höher einschätzen; zumal wenn ich an die Empörung denke, die

seinerzeit gegen das heute so hochgeschätzte Bismarckdenkmal tobte.-

Hand aufs Herz! Was war den Hamburgern ihre Michaeliskirche?

Wie groß mag der Prozentsatz von Einwohnern gewesen sein, der jemals

das Innere der Kirche sah? Wie viele architektonische Feinschmecker mag

es in Hamburg gegeben haben, die an dem eigenartigen Aufbau des

Turmes oder an den Einzelheiten der Arbeiten sich je mit genießenden

Augen erquickten? Wenn es erlaubt ist, die Hamburger Bevölkerung nach

derjenigen andrer Städte zu beurteilen: furchtbar wenige!

Denn die Aufnahmefähigkeit unsrer Zeit der Architektur gegenüber

kann gar nicht niedrig genug eingeschätzt werden. — Was ehrlich gemeint

war an dem sentimentalen Rufe: »Wir wollen unser Wahrzeichen wieder,

den Turm, der die heimkehrenden Schiffer grüßt« —, das war ein gewisses

Heimweh nach der hellgrün vom grauen Himmel sich abhebenden Rakete,

die höher als die andern Türme über das Häusermeer emporschoß; und es

war für die feiner Empfindenden die Sehnsucht nach dem großen stimmungs-

vollen Raume, den die alte Kirche umschlossen hatte. Alles übrige, das

Detail, der Stil, die Konstruktion, hat nur die Fachleute interessiert.

Und dann die Brandruine:

Wie Sie gehört haben, waren erhalten geblieben: Das gesamte

Mauerwerk von Kirche und Turm bis zum Fries der Hauptgesimse, also

auch der größte Teil der Sandsteinarchitektur; ferner die vier Pfeiler des

Innern samt ihren

Stuckkapitälen; endlich

die eisernen Fenster-

teilungen und einige

übrigens sehr unbedeu-

tende Holz- und Stuck-

reste des Ausbaus.

Von außen mochte

das Bild beim Laien

wohl den Eindruck er-

wecken, als brauche

man nur ein Dach drauf

zu setzen, um das alte

Bauwerk wieder zu ha-

ben. Aber dieser Ein-

drucktäuschte! Denn

verschwunden waren

nicht nur sämtliche Dä-

cher und Gewölbe und

der 100 m hohe höl-

zerne Turmaufbau, ver-

schwunden war ja auch

die ganze innere Aus-

stattung des Kirchen-

raums samt Emporen,

Brückenturm in Eßlingen. •

Aufnahme von Max Lutz in Stuttgart.

23

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 3

Neustädter Tor in Berching Aufnahme von Carl Bräutigam

(Oberpfalz). in Nürnberg.

Der Wiederaufbau der Michaeliskirche in Ham-

burg und die Stilfrage bei Wiederherstellung

alter Baulichkeiten.

(Aus. den Verhandlungen des 10. Denkmalpflegetags in Trier 1909.)

Vom Wiederaufbau der 1906 durch Brand zerstörten Großen

Michaeliskirche in Hamburg berichtete zunächst Geh. Oberbaurat

Hofmann (Darmstadt). Dem Wunsch der Bürgerschaft entsprechend

haben die Behörden die Wiedererstellung des alten Sonninschen Baus

beschlossen; eine Überwachungskommission, der auch der Vortragende

angehört, habe durch eingehende Untersuchung festgestellt, daß eine solche

Wiederherstellung nicht nur möglich, sondern geboten war. Nur die Kon-

struktionen seien behufs größerer Feuersicherheit mehrfach geändert. Raum-

und Deckenausbildung sei in Form und Material beibehalten, aber über

der Holzverschalung des Stuckgewölbes sei eine Monierdecke eingebracht

und das Dach mit Eisenkonstruktion zum erstenmal aus Kupfer ohne alles

Holzwerk, die Kupferplatten auf 8 cm starken Bimssteinplatten verlegt, aus-

geführt. Auch der Turm ist im Oberteil, statt in Holz, in Eisenkonstruktion

mit Kupferbekleidung ausgeführt. Das 1,60 m hohe Hauptgesims der

Kirche, das früher aus Holz mit Ölfarbenanstrich bestand, und das 2,50 m

hohe, 2 m ausladende Gurtgesims des Turmes sind aus Beton mit Eisen-

einlagen hergestellt. Der Beton gehe mit dem Werkstein (Obernkirchener

Sandstein) gut zusammen. Für den Innenausbau sei zum 1. Oktober

ein Wettbewerb unter sechs tüchtigen Bildhauern ausgeschrieben, denen

freigestellt worden sei, völlig unabhängig und frei an der Hand der vor-

handenen Baureste für Altar, Kanzel, Orgelprospekt und Stuckverzierungen

Vorschläge zu machen. Die Kommission habe einstimmig beschlossen, in

bezug auf den Stil — Anschluß an die alten Vorbilder oder freie Behandlung

— den sechs Künstlern keinerlei Vorschriften zu machen, sie sollen viel-

mehr volle Freiheit zu individueller Betätigung haben. Dafür wurden ihnen

Modelle im Maßstabe 1 : 20 zur Verfügung gestellt. Der Vortragende schloß

mit der Erklärung, nach seiner Überzeugung hätten die Hamburger führenden

Kräfte wohl die Anerkennung verdient, daß sie im Streben, ihr Gotteshaus

in den Formen der Überlieferung wiederaufzubauen, auch allen Forderungen

einer geordneten Denkmalpflege entsprochen haben. (Beifall.)

Als zweiter Redner hielt darauf Prof. E. Högg (Bremen) einen Vor-

trag, den wir wegen der baugeschichtlichen Angaben über die Kirche,

insbesondere aber wegen der grundsätzlichen Behandlung der Stilfrage

bei Wiederherstellungen hier im Wortlaute folgen lassen. Er sagte:

Sehr schnell nach dem Unglück vom 3. Juli 1906 beschloß die Kom-

mission des Senats und der Bürgerschaft Hamburgs,

»für den Wiederaufbau der Großen Michaeliskirche eine Summe von 3'|2 Millionen aufzu-

wenden, von einem Neubau abzusehen und die Kirche in ihrer früheren Form und in den

früheren Raum Verhältnissen wiederherzustellen, im übrigen nur die Änderungen zuzulassen,

welche die jetzige Form des Gottesdienstes und die Feuer- und Verkehrssicherheit notwendig

machen. Doch soll der Gesamteindruck tunlichst in allen Teilen von dem

alten nicht abweichen.«

Diesen Beschluß faßte die Kommission unter der Wucht der ersten

auf sie einstürmenden, scheinbar jeden Widerspruch ausschließenden Ein-

drücke : Da war zunächst die ehrliche Trauer der Hamburger über den Ver-

lust ihrer größten Kirche, die ungestüm zu Tage tretende, in Zeitungs-

artikeln und Zuschriften laut erhobene Forderung des Publikums nach stil-

und formgetreuem Wiederaufbau.

Und da standen ja auch noch die gewaltigen, selbst in ihrer Zerstörung

Ehrfurcht gebietenden Mauermassen der Ruine. Es war ja offenbar viel

mehr gerettet, als man zu hoffen gewagt hatte, es konnte unmöglich schwer

fallen, den Wunsch der Bevölkerung zu erfüllen und die geliebte Kirche

wiederherzustellen! War sie doch nur ausgebrannt, nicht abgebrannt.

Und da war drittens das Zauberwort »Sonnin«. Sonnins Meister¬

werk durfte nicht vergehen! Das Denkmal, das dieser große Sohn Ham-

burgs sich gesetzt, es mußte wieder erstehen! Sonnins Geist heischte

gebieterisch, daß seiner Kunst diese Ehrung widerfahre.-

Ich verstehe sehr wohl, wie eine Laienkommission dazu kommen

mußte, sich vor solchen Eindrücken zu beugen, und ich verstehe auch,

daß sie späterhin die in der ersten begeisterten Erregung gefaßten Be-

schlüsse nicht mehr umstoßen wollte. Trotzdem muß ich diesen Ein-

drücken und Schlagworten ins Gesicht leuchten und sie auf ihren wahren

Gehalt prüfen.

Die öffentliche Meinung! Man soll sich von ihr bekanntlich

bei ernstem, zeitüberdauerndem Tun nicht leiten lassen; denn sie ist un-

beständig und wird nie die Verantwortung übernehmen für das, was sie

gefordert hat; sie widerspricht sich morgen schon; sie lebt von Phrasen;

sie ersetzt das fehlende Verständnis durch Leidenschaftlichkeit; sie unter-

liegt der Suggestion; keiner will Zurückbleiben in der Begeisterung, die

morgen schon in Entrüstung umschlagen kann. — Auch die Hamburger

öffentliche Meinung, welche den »stilechten« Wiederaufbau heischte, kann

ich nicht höher einschätzen; zumal wenn ich an die Empörung denke, die

seinerzeit gegen das heute so hochgeschätzte Bismarckdenkmal tobte.-

Hand aufs Herz! Was war den Hamburgern ihre Michaeliskirche?

Wie groß mag der Prozentsatz von Einwohnern gewesen sein, der jemals

das Innere der Kirche sah? Wie viele architektonische Feinschmecker mag

es in Hamburg gegeben haben, die an dem eigenartigen Aufbau des

Turmes oder an den Einzelheiten der Arbeiten sich je mit genießenden

Augen erquickten? Wenn es erlaubt ist, die Hamburger Bevölkerung nach

derjenigen andrer Städte zu beurteilen: furchtbar wenige!

Denn die Aufnahmefähigkeit unsrer Zeit der Architektur gegenüber

kann gar nicht niedrig genug eingeschätzt werden. — Was ehrlich gemeint

war an dem sentimentalen Rufe: »Wir wollen unser Wahrzeichen wieder,

den Turm, der die heimkehrenden Schiffer grüßt« —, das war ein gewisses

Heimweh nach der hellgrün vom grauen Himmel sich abhebenden Rakete,

die höher als die andern Türme über das Häusermeer emporschoß; und es

war für die feiner Empfindenden die Sehnsucht nach dem großen stimmungs-

vollen Raume, den die alte Kirche umschlossen hatte. Alles übrige, das

Detail, der Stil, die Konstruktion, hat nur die Fachleute interessiert.

Und dann die Brandruine:

Wie Sie gehört haben, waren erhalten geblieben: Das gesamte

Mauerwerk von Kirche und Turm bis zum Fries der Hauptgesimse, also

auch der größte Teil der Sandsteinarchitektur; ferner die vier Pfeiler des

Innern samt ihren

Stuckkapitälen; endlich

die eisernen Fenster-

teilungen und einige

übrigens sehr unbedeu-

tende Holz- und Stuck-

reste des Ausbaus.

Von außen mochte

das Bild beim Laien

wohl den Eindruck er-

wecken, als brauche

man nur ein Dach drauf

zu setzen, um das alte

Bauwerk wieder zu ha-

ben. Aber dieser Ein-

drucktäuschte! Denn

verschwunden waren

nicht nur sämtliche Dä-

cher und Gewölbe und

der 100 m hohe höl-

zerne Turmaufbau, ver-

schwunden war ja auch

die ganze innere Aus-

stattung des Kirchen-

raums samt Emporen,

Brückenturm in Eßlingen. •

Aufnahme von Max Lutz in Stuttgart.

23