1910

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 3

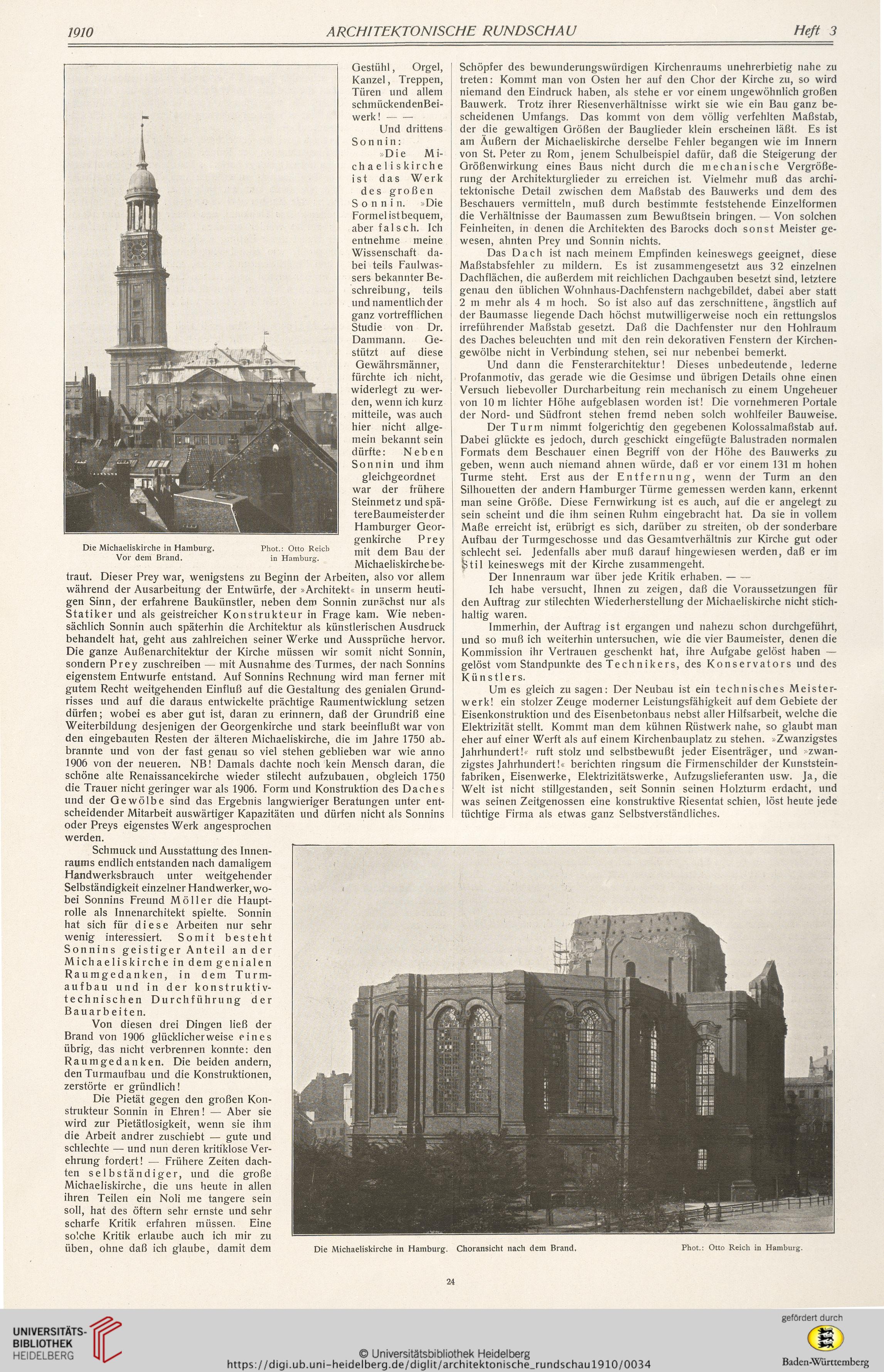

Die Michaeliskirche in Hamburg.

Phot.: Otto Reich

in Hamburg.

Die Michaeliskirche in Hamburg.

Vor dem Brand.

Dr.

Ge-

Gestühl, Orgel,

Kanzel, Treppen,

Türen und allem

schmückendenBei-

werk!-

Und drittens

S o n n i n:

»Die

chaeliskirche

ist das Werk

des großen

S o n n i n. »Die

Formel istbequem,

aber falsch. Ich

entnehme meine

Wissenschaft da-

bei teils Faulwas-

sers bekannter Be-

schreibung, teils

und namentlich der

ganz vortrefflichen

Studie von

Dammann.

stützt auf diese

Gewährsmänner,

fürchte ich nicht,

widerlegt zu wer-

den, wenn ich kurz

mitteile, was auch

hier nicht allge-

mein bekannt sein

dürfte: Neben

Sonn in und ihm

gleichgeordnet

war der frühere

Steinmetz und spä-

tereBaumeisterder

Hamburger Geor-

genkirche Prey

mit dem Bau der

Michaeliskirche be-

traut. Dieser Prey war, wenigstens zu Beginn der Arbeiten, also vor allem

während der Ausarbeitung der Entwürfe, der »Architekt« in unserm heuti-

gen Sinn, der erfahrene Baukünstler, neben dem Sonnin zunächst nur als

Statiker und als geistreicher Konstrukteur in Frage kam. Wie neben-

sächlich Sonnin auch späterhin die Architektur als künstlerischen Ausdruck

behandelt hat, geht aus zahlreichen seiner Werke und Aussprüche hervor.

Die ganze Außenarchitektur der Kirche müssen wir somit nicht Sonnin,

sondern Prey zuschreiben — mit Ausnahme des Turmes, der nach Sonnins

eigenstem Entwürfe entstand. Auf Sonnins Rechnung wird man ferner mit

gutem Recht weitgehenden Einfluß auf die Gestaltung des genialen Grund-

risses und auf die daraus entwickelte prächtige Raumentwicklung setzen

dürfen; wobei es aber gut ist, daran zu erinnern, daß der Grundriß eine

Weiterbildung desjenigen der Georgenkirche und stark beeinflußt war von

den eingebauten Resten der älteren Michaeliskirche, die im Jahre 1750 ab-

brannte und von der fast genau so viel stehen geblieben war wie anno

1906 von der neueren. NB! Damals dachte noch kein Mensch daran, die

schöne alte Renaissancekirche wieder stilecht aufzubauen, obgleich 1750

die Trauer nicht geringer war als 1906. Form und Konstruktion des Daches

und der Gewölbe sind das Ergebnis langwieriger Beratungen unter ent-

scheidender Mitarbeit auswärtiger Kapazitäten und dürfen nicht als Sonnins

oder Preys eigenstes Werk angesprochen

werden.

Schmuck und Ausstattung des Innen¬

raums endlich entstanden nach damaligem

Handwerksbrauch unter weitgehender

Selbständigkeit einzelner Handwerker, wo¬

bei Sonnins Freund Möller die Haupt¬

rolle als Innenarchitekt spielte. Sonnin

hat sich für diese Arbeiten nur sehr

wenig interessiert. Somit besteht

Sonnins geistiger Anteil an der

Michaeliskirche in dem genialen

Raumgedanken, in dem Turm¬

aufbau und in der konstruktiv¬

technischen Durchführung der

Bauarbeiten.

Von diesen drei Dingen ließ der

Brand von 1906 glücklicherweise eines

übrig, das nicht verbrennen konnte: den

Raumgedanken. Die beiden andern,

den Turmaufbau und die Konstruktionen,

zerstörte er gründlich!

Die Pietät gegen den großen Kon¬

strukteur Sonnin in Ehren! — Aber sie

wird zur Pietätlosigkeit, wenn sie ihm

die Arbeit andrer zuschiebt — gute und

schlechte — und nun deren kritiklose Ver¬

ehrung fordert! — Frühere Zeiten dach-

ten selbständiger, und die große

Michaeliskirche, die uns heute in allen

ihren Teilen ein Noli ine tangere sein

soll, hat des öftern sehr ernste und sehr

scharfe Kritik erfahren müssen. Eine

solche Kritik erlaube auch ich mir zu

üben, ohne daß ich glaube, damit dem

Schöpfer des bewunderungswürdigen Kirchenraums unehrerbietig nahe zu

treten: Kommt man von Osten her auf den Chor der Kirche zu, so wird

niemand den Eindruck haben, als stehe er vor einem ungewöhnlich großen

Bauwerk. Trotz ihrer Riesenverhältnisse wirkt sie wie ein Bau ganz be-

scheidenen Umfangs. Das kommt von dem völlig verfehlten Maßstab,

der die gewaltigen Größen der Bauglieder klein erscheinen läßt. Es ist

am Äußern der Michaeliskirche derselbe Fehler begangen wie im Innern

von St. Peter zu Rom, jenem Schulbeispiel dafür, daß die Steigerung der

Größenwirkung eines Baus nicht durch die mechanische Vergröße-

rung der Architekturglieder zu erreichen ist. Vielmehr muß das archi-

tektonische Detail zwischen dem Maßstab des Bauwerks und dem des

Beschauers vermitteln, muß durch bestimmte feststehende Einzelformen

die Verhältnisse der Baumassen zum Bewußtsein bringen. — Von solchen

Feinheiten, in denen die Architekten des Barocks doch sonst Meister ge-

wesen, ahnten Prey und Sonnin nichts.

Das Dach ist nach meinem Empfinden keineswegs geeignet, diese

Maßstabsfehler zu mildern. Es ist zusammengesetzt aus 32 einzelnen

Dachflächen, die außerdem mit reichlichen Dachgauben besetzt sind, letztere

genau den üblichen Wohnhaus-Dachfenstern nachgebildet, dabei aber statt

2 m mehr als 4 m hoch. So ist also auf das zerschnittene, ängstlich auf

der Baumasse liegende Dach höchst mutwilligerweise noch ein rettungslos

irreführender Maßstab gesetzt. Daß die Dachfenster nur den Hohlraum

des Daches beleuchten und mit den rein dekorativen Fenstern der Kirchen-

gewölbe nicht in Verbindung stehen, sei nur nebenbei bemerkt.

Und dann die Fensterarchitektur! Dieses unbedeutende, lederne

Profanmotiv, das gerade wie die Gesimse und übrigen Details ohne einen

Versuch liebevoller Durcharbeitung rein mechanisch zu einem Ungeheuer

von 10 m lichter Höhe aufgeblasen worden ist! Die vornehmeren Portale

der Nord- und Südfront stehen fremd neben solch wohlfeiler Bauweise.

Der Turm nimmt folgerichtig den gegebenen Kolossalmaßstab auf.

Dabei glückte es jedoch, durch geschickt eingefügte Balustraden normalen

Formats dem Beschauer einen Begriff von der Höhe des Bauwerks zu

geben, wenn auch niemand ahnen würde, daß er vor einem 131 m hohen

Turme steht. Erst aus der Entfernung, wenn der Turm an den

Silhouetten der andern Hamburger Türme gemessen werden kann, erkennt

man seine Größe. Diese Fernwirkung ist es auch, auf die er angelegt zu

sein scheint und die ihm seinen Ruhm eingebracht hat. Da sie in vollem

Maße erreicht ist, erübrigt es sich, darüber zu streiten, ob der sonderbare

Aufbau der Turmgeschosse und das Gesamtverhältnis zur Kirche gut oder

schlecht sei. Jedenfalls aber muß darauf hingewiesen werden, daß er im

ttil keineswegs mit der Kirche zusammengeht.

Der Innenraum war über jede Kritik erhaben.-

Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, daß die Voraussetzungen für

den Auftrag zur stilechten Wiederherstellung der Michaeliskirche nicht stich-

haltig waren.

Immerhin, der Auftrag ist ergangen und nahezu schon durchgeführt,

und so muß ich weiterhin untersuchen, wie die vier Baumeister, denen die

Kommission ihr Vertrauen geschenkt hat, ihre Aufgabe gelöst haben —

gelöst vom Standpunkte des Technikers, des Konservators und des

Künstlers.

Um es gleich zu sagen: Der Neubau ist ein technisches Meister-

werk! ein stolzer Zeuge moderner Leistungsfähigkeit auf dem Gebiete der

Eisenkonstruktion und des Eisenbetonbaus nebst aller Hilfsarbeit, welche die

Elektrizität stellt. Kommt man dem kühnen Rüstwerk nahe, so glaubt man

eher auf einer Werft als auf einem Kirchenbauplatz zu stehen. »Zwanzigstes

Jahrhundert!« ruft stolz und selbstbewußt jeder Eisenträger, und »zwan-

zigstes Jahrhundert!« berichten ringsum die Firmenschilder der Kunststein-

fabriken, Eisenwerke, Elektrizitätswerke, Aufzugslieferanten usw. Ja, die

Welt ist nicht stillgestanden, seit Sonnin seinen Holzturm erdacht, und

was seinen Zeitgenossen eine konstruktive Riesentat schien, löst heute jede

tüchtige Firma als etwas ganz Selbstverständliches.

Phot.: Otto Reich in Hamburg.

Choransicht nach dem Brand.

24

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 3

Die Michaeliskirche in Hamburg.

Phot.: Otto Reich

in Hamburg.

Die Michaeliskirche in Hamburg.

Vor dem Brand.

Dr.

Ge-

Gestühl, Orgel,

Kanzel, Treppen,

Türen und allem

schmückendenBei-

werk!-

Und drittens

S o n n i n:

»Die

chaeliskirche

ist das Werk

des großen

S o n n i n. »Die

Formel istbequem,

aber falsch. Ich

entnehme meine

Wissenschaft da-

bei teils Faulwas-

sers bekannter Be-

schreibung, teils

und namentlich der

ganz vortrefflichen

Studie von

Dammann.

stützt auf diese

Gewährsmänner,

fürchte ich nicht,

widerlegt zu wer-

den, wenn ich kurz

mitteile, was auch

hier nicht allge-

mein bekannt sein

dürfte: Neben

Sonn in und ihm

gleichgeordnet

war der frühere

Steinmetz und spä-

tereBaumeisterder

Hamburger Geor-

genkirche Prey

mit dem Bau der

Michaeliskirche be-

traut. Dieser Prey war, wenigstens zu Beginn der Arbeiten, also vor allem

während der Ausarbeitung der Entwürfe, der »Architekt« in unserm heuti-

gen Sinn, der erfahrene Baukünstler, neben dem Sonnin zunächst nur als

Statiker und als geistreicher Konstrukteur in Frage kam. Wie neben-

sächlich Sonnin auch späterhin die Architektur als künstlerischen Ausdruck

behandelt hat, geht aus zahlreichen seiner Werke und Aussprüche hervor.

Die ganze Außenarchitektur der Kirche müssen wir somit nicht Sonnin,

sondern Prey zuschreiben — mit Ausnahme des Turmes, der nach Sonnins

eigenstem Entwürfe entstand. Auf Sonnins Rechnung wird man ferner mit

gutem Recht weitgehenden Einfluß auf die Gestaltung des genialen Grund-

risses und auf die daraus entwickelte prächtige Raumentwicklung setzen

dürfen; wobei es aber gut ist, daran zu erinnern, daß der Grundriß eine

Weiterbildung desjenigen der Georgenkirche und stark beeinflußt war von

den eingebauten Resten der älteren Michaeliskirche, die im Jahre 1750 ab-

brannte und von der fast genau so viel stehen geblieben war wie anno

1906 von der neueren. NB! Damals dachte noch kein Mensch daran, die

schöne alte Renaissancekirche wieder stilecht aufzubauen, obgleich 1750

die Trauer nicht geringer war als 1906. Form und Konstruktion des Daches

und der Gewölbe sind das Ergebnis langwieriger Beratungen unter ent-

scheidender Mitarbeit auswärtiger Kapazitäten und dürfen nicht als Sonnins

oder Preys eigenstes Werk angesprochen

werden.

Schmuck und Ausstattung des Innen¬

raums endlich entstanden nach damaligem

Handwerksbrauch unter weitgehender

Selbständigkeit einzelner Handwerker, wo¬

bei Sonnins Freund Möller die Haupt¬

rolle als Innenarchitekt spielte. Sonnin

hat sich für diese Arbeiten nur sehr

wenig interessiert. Somit besteht

Sonnins geistiger Anteil an der

Michaeliskirche in dem genialen

Raumgedanken, in dem Turm¬

aufbau und in der konstruktiv¬

technischen Durchführung der

Bauarbeiten.

Von diesen drei Dingen ließ der

Brand von 1906 glücklicherweise eines

übrig, das nicht verbrennen konnte: den

Raumgedanken. Die beiden andern,

den Turmaufbau und die Konstruktionen,

zerstörte er gründlich!

Die Pietät gegen den großen Kon¬

strukteur Sonnin in Ehren! — Aber sie

wird zur Pietätlosigkeit, wenn sie ihm

die Arbeit andrer zuschiebt — gute und

schlechte — und nun deren kritiklose Ver¬

ehrung fordert! — Frühere Zeiten dach-

ten selbständiger, und die große

Michaeliskirche, die uns heute in allen

ihren Teilen ein Noli ine tangere sein

soll, hat des öftern sehr ernste und sehr

scharfe Kritik erfahren müssen. Eine

solche Kritik erlaube auch ich mir zu

üben, ohne daß ich glaube, damit dem

Schöpfer des bewunderungswürdigen Kirchenraums unehrerbietig nahe zu

treten: Kommt man von Osten her auf den Chor der Kirche zu, so wird

niemand den Eindruck haben, als stehe er vor einem ungewöhnlich großen

Bauwerk. Trotz ihrer Riesenverhältnisse wirkt sie wie ein Bau ganz be-

scheidenen Umfangs. Das kommt von dem völlig verfehlten Maßstab,

der die gewaltigen Größen der Bauglieder klein erscheinen läßt. Es ist

am Äußern der Michaeliskirche derselbe Fehler begangen wie im Innern

von St. Peter zu Rom, jenem Schulbeispiel dafür, daß die Steigerung der

Größenwirkung eines Baus nicht durch die mechanische Vergröße-

rung der Architekturglieder zu erreichen ist. Vielmehr muß das archi-

tektonische Detail zwischen dem Maßstab des Bauwerks und dem des

Beschauers vermitteln, muß durch bestimmte feststehende Einzelformen

die Verhältnisse der Baumassen zum Bewußtsein bringen. — Von solchen

Feinheiten, in denen die Architekten des Barocks doch sonst Meister ge-

wesen, ahnten Prey und Sonnin nichts.

Das Dach ist nach meinem Empfinden keineswegs geeignet, diese

Maßstabsfehler zu mildern. Es ist zusammengesetzt aus 32 einzelnen

Dachflächen, die außerdem mit reichlichen Dachgauben besetzt sind, letztere

genau den üblichen Wohnhaus-Dachfenstern nachgebildet, dabei aber statt

2 m mehr als 4 m hoch. So ist also auf das zerschnittene, ängstlich auf

der Baumasse liegende Dach höchst mutwilligerweise noch ein rettungslos

irreführender Maßstab gesetzt. Daß die Dachfenster nur den Hohlraum

des Daches beleuchten und mit den rein dekorativen Fenstern der Kirchen-

gewölbe nicht in Verbindung stehen, sei nur nebenbei bemerkt.

Und dann die Fensterarchitektur! Dieses unbedeutende, lederne

Profanmotiv, das gerade wie die Gesimse und übrigen Details ohne einen

Versuch liebevoller Durcharbeitung rein mechanisch zu einem Ungeheuer

von 10 m lichter Höhe aufgeblasen worden ist! Die vornehmeren Portale

der Nord- und Südfront stehen fremd neben solch wohlfeiler Bauweise.

Der Turm nimmt folgerichtig den gegebenen Kolossalmaßstab auf.

Dabei glückte es jedoch, durch geschickt eingefügte Balustraden normalen

Formats dem Beschauer einen Begriff von der Höhe des Bauwerks zu

geben, wenn auch niemand ahnen würde, daß er vor einem 131 m hohen

Turme steht. Erst aus der Entfernung, wenn der Turm an den

Silhouetten der andern Hamburger Türme gemessen werden kann, erkennt

man seine Größe. Diese Fernwirkung ist es auch, auf die er angelegt zu

sein scheint und die ihm seinen Ruhm eingebracht hat. Da sie in vollem

Maße erreicht ist, erübrigt es sich, darüber zu streiten, ob der sonderbare

Aufbau der Turmgeschosse und das Gesamtverhältnis zur Kirche gut oder

schlecht sei. Jedenfalls aber muß darauf hingewiesen werden, daß er im

ttil keineswegs mit der Kirche zusammengeht.

Der Innenraum war über jede Kritik erhaben.-

Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, daß die Voraussetzungen für

den Auftrag zur stilechten Wiederherstellung der Michaeliskirche nicht stich-

haltig waren.

Immerhin, der Auftrag ist ergangen und nahezu schon durchgeführt,

und so muß ich weiterhin untersuchen, wie die vier Baumeister, denen die

Kommission ihr Vertrauen geschenkt hat, ihre Aufgabe gelöst haben —

gelöst vom Standpunkte des Technikers, des Konservators und des

Künstlers.

Um es gleich zu sagen: Der Neubau ist ein technisches Meister-

werk! ein stolzer Zeuge moderner Leistungsfähigkeit auf dem Gebiete der

Eisenkonstruktion und des Eisenbetonbaus nebst aller Hilfsarbeit, welche die

Elektrizität stellt. Kommt man dem kühnen Rüstwerk nahe, so glaubt man

eher auf einer Werft als auf einem Kirchenbauplatz zu stehen. »Zwanzigstes

Jahrhundert!« ruft stolz und selbstbewußt jeder Eisenträger, und »zwan-

zigstes Jahrhundert!« berichten ringsum die Firmenschilder der Kunststein-

fabriken, Eisenwerke, Elektrizitätswerke, Aufzugslieferanten usw. Ja, die

Welt ist nicht stillgestanden, seit Sonnin seinen Holzturm erdacht, und

was seinen Zeitgenossen eine konstruktive Riesentat schien, löst heute jede

tüchtige Firma als etwas ganz Selbstverständliches.

Phot.: Otto Reich in Hamburg.

Choransicht nach dem Brand.

24