1910

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 3

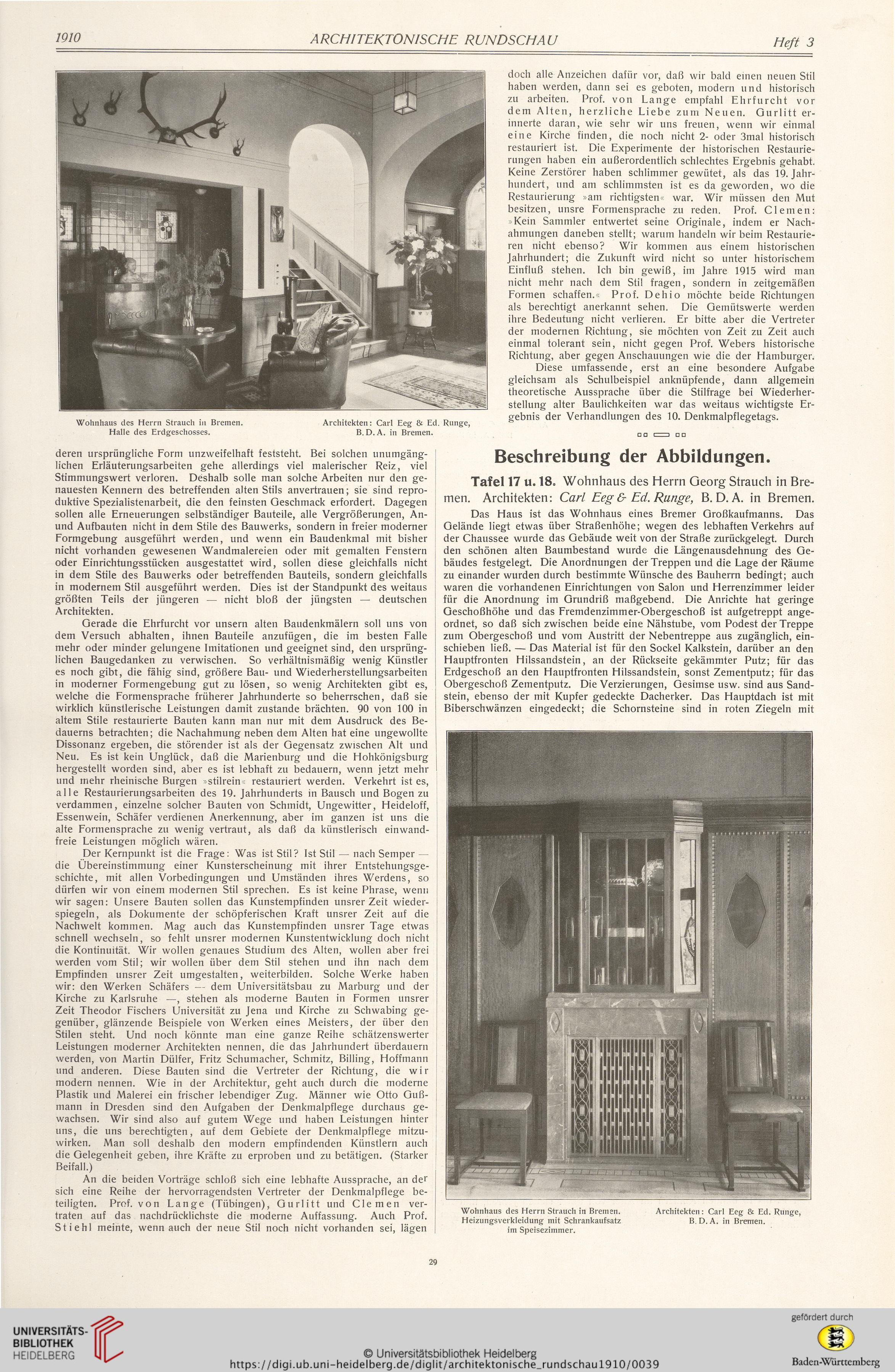

Wohnhaus des Herrn Strauch in Bremen.

Halle des Erdgeschosses.

Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge,

B. D.A. in Bremen.

doch alle Anzeichen dafür vor, daß wir bald einen neuen Stil

haben werden, dann sei es geboten, modern und historisch

zu arbeiten. Prof, von Lange empfahl Ehrfurcht vor

dem Alten, herzliche Liebe zum Neuen. Gurlitt er-

innerte daran, wie sehr wir uns freuen, wenn wir einmal

eine Kirche finden, die noch nicht 2- oder 3mal historisch

restauriert ist. Die Experimente der historischen Restaurie-

rungen haben ein außerordentlich schlechtes Ergebnis gehabt.

Keine Zerstörer haben schlimmer gewütet, als das 19. Jahr-

hundert, und am schlimmsten ist es da geworden, wo die

Restaurierung »am richtigsten« war. Wir müssen den Mut

besitzen, unsre Formensprache zu reden. Prof. Clernen:

»Kein Sammler entwertet seine Originale, indem er Nach-

ahmungen daneben stellt; warum handeln wir beim Restaurie-

ren nicht ebenso? Wir kommen aus einem historischen

Jahrhundert; die Zukunft wird nicht so unter historischem

Einfluß stehen. Ich bin gewiß, im Jahre 1915 wird man

nicht mehr nach dem Stil fragen, sondern in zeitgemäßen

Formen schaffen.« Prof. Dehio möchte beide Richtungen

als berechtigt anerkannt sehen. Die Gemütswerte werden

ihre Bedeutung nicht verlieren. Er bitte aber die Vertreter

der modernen Richtung, sie möchten von Zeit zu Zeit auch

einmal tolerant sein, nicht gegen Prof. Webers historische

Richtung, aber gegen Anschauungen wie die der Hamburger.

Diese umfassende, erst an eine besondere Aufgabe

gleichsam als Schulbeispiel anknüpfende, dann allgemein

theoretische Aussprache über die Stilfrage bei Wiederher-

stellung alter Baulichkeiten war das weitaus wichtigste Er-

gebnis der Verhandlungen des 10. Denkmalpflegetags.

deren ursprüngliche Form unzweifelhaft feststeht. Bei solchen unumgäng-

lichen Erläuterungsarbeiten gehe allerdings viel malerischer Reiz, viel

Stimmungswert verloren. Deshalb solle man solche Arbeiten nur den ge-

nauesten Kennern des betreffenden alten Stils anvertrauen; sie sind repro-

duktive Spezialistenarbeit, die den feinsten Geschmack erfordert. Dagegen

sollen alle Erneuerungen selbständiger Bauteile, alle Vergrößerungen, An-

und Aufbauten nicht in dem Stile des Bauwerks, sondern in freier moderner

Formgebung ausgeführt werden, und wenn ein Baudenkmal mit bisher

nicht vorhanden gewesenen Wandmalereien oder mit gemalten Fenstern

oder Einrichtungsstücken ausgestattet wird, sollen diese gleichfalls nicht

in dem Stile des Bauwerks oder betreffenden Bauteils, sondern gleichfalls

in modernem Stil ausgeführt werden. Dies ist der Standpunkt des weitaus

größten Teils der jüngeren — nicht bloß der jüngsten — deutschen

Architekten.

Gerade die Ehrfurcht vor unsern alten Baudenkmälern soll uns von

dem Versuch abhalten, ihnen Bauteile anzufügen, die im besten Falle

mehr oder minder gelungene Imitationen und geeignet sind, den ursprüng-

lichen Baugedanken zu verwischen. So verhältnismäßig wenig Künstler

es noch gibt, die fähig sind, größere Bau- und Wiederherstellungsarbeiten

in moderner Formengebung gut zu lösen, so wenig Architekten gibt es,

welche die Formensprache früherer Jahrhunderte so beherrschen, daß sie

wirklich künstlerische Leistungen damit zustande brächten. 90 von 100 in

altem Stile restaurierte Bauten kann man nur mit dem Ausdruck des Be-

dauerns betrachten; die Nachahmung neben dem Alten hat eine ungewollte

Dissonanz ergeben, die störender ist als der Gegensatz zwischen Alt und

Neu. Es ist kein Unglück, daß die Marienburg und die Hohkönigsburg

hergestellt worden sind, aber es ist lebhaft zu bedauern, wenn jetzt mehr

und mehr rheinische Burgen »stilrein« restauriert werden. Verkehrt ist es,

alle Restaurierungsarbeiten des 19. Jahrhunderts in Bausch und Bogen zu

verdammen, einzelne solcher Bauten von Schmidt, Ungewitter, Heideloff,

Essenwein, Schäfer verdienen Anerkennung, aber im ganzen ist uns die

alte Formensprache zu wenig vertraut, als daß da künstlerisch einwand-

freie Leistungen möglich wären.

Der Kernpunkt ist die Frage: Was ist Stil? Ist Stil — nach Semper —

die Übereinstimmung einer Kunsterscheinung mit ihrer Entstehungsge-

schichte, mit allen Vorbedingungen und Umständen ihres Werdens, so

dürfen wir von einem modernen Stil sprechen. Es ist keine Phrase, wenn

wir sagen: Unsere Bauten sollen das Kunstempfinden unsrer Zeit wieder-

spiegeln, als Dokumente der schöpferischen Kraft unsrer Zeit auf die

Nachwelt kommen. Mag auch das Kunstempfinden unsrer Tage etwas

schnell wechseln, so fehlt unsrer modernen Kunstentwicklung doch nicht

die Kontinuität. Wir wollen genaues Studium des Alten, wollen aber frei

werden vom Stil; wir wollen über dem Stil stehen und ihn nach dem

Empfinden unsrer Zeit umgestalten, weiterbilden. Solche Werke haben

wir: den Werken Schäfers — dem Universitätsbau zu Marburg und der

Kirche zu Karlsruhe —, stehen als moderne Bauten in Formen unsrer

Zeit Theodor Fischers Universität zu Jena und Kirche zu Schwabing ge-

genüber, glänzende Beispiele von Werken eines Meisters, der über den

Stilen steht. Und noch könnte man eine ganze Reihe schätzenswerter

Leistungen moderner Architekten nennen, die das Jahrhundert überdauern

werden, von Martin Dülfer, Fritz Schumacher, Schmitz, Billing, Hoffmann

und anderen. Diese Bauten sind die Vertreter der Richtung, die wir

modern nennen. Wie in der Architektur, geht auch durch die moderne

Plastik und Malerei ein frischer lebendiger Zug. Männer wie Otto Guß-

mann in Dresden sind den Aufgaben der Denkmalpflege durchaus ge-

wachsen. Wir sind also auf gutem Wege und haben Leistungen hinter

uns, die uns berechtigten, auf dem Gebiete der Denkmalpflege mitzu-

wirken. Man soll deshalb den modern empfindenden Künstlern auch

die Gelegenheit geben, ihre Kräfte zu erproben und zu betätigen. (Starker

Beifall.)

An die beiden Vorträge schloß sich eine lebhafte Aussprache, an der

sich eine Reihe der hervorragendsten Vertreter der Denkmalpflege be-

teiligten. Prof, von Lange (Tübingen), Gurlitt und Cie men ver-

traten auf das nachdrücklichste die moderne Auffassung. Auch Prof.

Stiehl meinte, wenn auch der neue Stil noch nicht vorhanden sei, lägen

Beschreibung der Abbildungen.

Tafel 17 u. 18. Wohnhaus des Herrn Georg Strauch in Bre-

men. Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge, B. D. A. in Bremen.

Das Haus ist das Wohnhaus eines Bremer Großkaufmanns. Das

Gelände liegt etwas über Straßenhöhe; wegen des lebhaften Verkehrs auf

der Chaussee wurde das Gebäude weit von der Straße zurückgelegt. Durch

den schönen alten Baumbestand wurde die Längenausdehnung des Ge-

bäudes festgelegt. Die Anordnungen der Treppen und die Lage der Räume

zu einander wurden durch bestimmte Wünsche des Bauherrn bedingt; auch

waren die vorhandenen Einrichtungen von Salon und Herrenzimmer leider

für die Anordnung im Grundriß maßgebend. Die Anrichte hat geringe

Geschoßhöhe und das Fremdenzimmer-Obergeschoß ist aufgetreppt ange-

ordnet, so daß sich zwischen beide eine Nähstube, vom Podest der Treppe

zum Obergeschoß und vom Austritt der Nebentreppe aus zugänglich, ein-

schieben ließ. — Das Material ist für den Sockel Kalkstein, darüber an den

Hauptfronten Hilssandstein, an der Rückseite gekämmter Putz; für das

Erdgeschoß an den Hauptfronten Hilssandstein, sonst Zementputz; für das

Obergeschoß Zementputz. Die Verzierungen, Gesimse usw. sind aus Sand-

stein, ebenso der mit Kupfer gedeckte Dacherker. Das Hauptdach ist mit

Biberschwänzen eingedeckt; die Schornsteine sind in roten Ziegeln mit

Wohnhaus des Herrn Strauch in Bremen. Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge,

Heizungsverkleidung mit Schrankaufsatz B.D. A. in Bremen.

im Speisezimmer.

29

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 3

Wohnhaus des Herrn Strauch in Bremen.

Halle des Erdgeschosses.

Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge,

B. D.A. in Bremen.

doch alle Anzeichen dafür vor, daß wir bald einen neuen Stil

haben werden, dann sei es geboten, modern und historisch

zu arbeiten. Prof, von Lange empfahl Ehrfurcht vor

dem Alten, herzliche Liebe zum Neuen. Gurlitt er-

innerte daran, wie sehr wir uns freuen, wenn wir einmal

eine Kirche finden, die noch nicht 2- oder 3mal historisch

restauriert ist. Die Experimente der historischen Restaurie-

rungen haben ein außerordentlich schlechtes Ergebnis gehabt.

Keine Zerstörer haben schlimmer gewütet, als das 19. Jahr-

hundert, und am schlimmsten ist es da geworden, wo die

Restaurierung »am richtigsten« war. Wir müssen den Mut

besitzen, unsre Formensprache zu reden. Prof. Clernen:

»Kein Sammler entwertet seine Originale, indem er Nach-

ahmungen daneben stellt; warum handeln wir beim Restaurie-

ren nicht ebenso? Wir kommen aus einem historischen

Jahrhundert; die Zukunft wird nicht so unter historischem

Einfluß stehen. Ich bin gewiß, im Jahre 1915 wird man

nicht mehr nach dem Stil fragen, sondern in zeitgemäßen

Formen schaffen.« Prof. Dehio möchte beide Richtungen

als berechtigt anerkannt sehen. Die Gemütswerte werden

ihre Bedeutung nicht verlieren. Er bitte aber die Vertreter

der modernen Richtung, sie möchten von Zeit zu Zeit auch

einmal tolerant sein, nicht gegen Prof. Webers historische

Richtung, aber gegen Anschauungen wie die der Hamburger.

Diese umfassende, erst an eine besondere Aufgabe

gleichsam als Schulbeispiel anknüpfende, dann allgemein

theoretische Aussprache über die Stilfrage bei Wiederher-

stellung alter Baulichkeiten war das weitaus wichtigste Er-

gebnis der Verhandlungen des 10. Denkmalpflegetags.

deren ursprüngliche Form unzweifelhaft feststeht. Bei solchen unumgäng-

lichen Erläuterungsarbeiten gehe allerdings viel malerischer Reiz, viel

Stimmungswert verloren. Deshalb solle man solche Arbeiten nur den ge-

nauesten Kennern des betreffenden alten Stils anvertrauen; sie sind repro-

duktive Spezialistenarbeit, die den feinsten Geschmack erfordert. Dagegen

sollen alle Erneuerungen selbständiger Bauteile, alle Vergrößerungen, An-

und Aufbauten nicht in dem Stile des Bauwerks, sondern in freier moderner

Formgebung ausgeführt werden, und wenn ein Baudenkmal mit bisher

nicht vorhanden gewesenen Wandmalereien oder mit gemalten Fenstern

oder Einrichtungsstücken ausgestattet wird, sollen diese gleichfalls nicht

in dem Stile des Bauwerks oder betreffenden Bauteils, sondern gleichfalls

in modernem Stil ausgeführt werden. Dies ist der Standpunkt des weitaus

größten Teils der jüngeren — nicht bloß der jüngsten — deutschen

Architekten.

Gerade die Ehrfurcht vor unsern alten Baudenkmälern soll uns von

dem Versuch abhalten, ihnen Bauteile anzufügen, die im besten Falle

mehr oder minder gelungene Imitationen und geeignet sind, den ursprüng-

lichen Baugedanken zu verwischen. So verhältnismäßig wenig Künstler

es noch gibt, die fähig sind, größere Bau- und Wiederherstellungsarbeiten

in moderner Formengebung gut zu lösen, so wenig Architekten gibt es,

welche die Formensprache früherer Jahrhunderte so beherrschen, daß sie

wirklich künstlerische Leistungen damit zustande brächten. 90 von 100 in

altem Stile restaurierte Bauten kann man nur mit dem Ausdruck des Be-

dauerns betrachten; die Nachahmung neben dem Alten hat eine ungewollte

Dissonanz ergeben, die störender ist als der Gegensatz zwischen Alt und

Neu. Es ist kein Unglück, daß die Marienburg und die Hohkönigsburg

hergestellt worden sind, aber es ist lebhaft zu bedauern, wenn jetzt mehr

und mehr rheinische Burgen »stilrein« restauriert werden. Verkehrt ist es,

alle Restaurierungsarbeiten des 19. Jahrhunderts in Bausch und Bogen zu

verdammen, einzelne solcher Bauten von Schmidt, Ungewitter, Heideloff,

Essenwein, Schäfer verdienen Anerkennung, aber im ganzen ist uns die

alte Formensprache zu wenig vertraut, als daß da künstlerisch einwand-

freie Leistungen möglich wären.

Der Kernpunkt ist die Frage: Was ist Stil? Ist Stil — nach Semper —

die Übereinstimmung einer Kunsterscheinung mit ihrer Entstehungsge-

schichte, mit allen Vorbedingungen und Umständen ihres Werdens, so

dürfen wir von einem modernen Stil sprechen. Es ist keine Phrase, wenn

wir sagen: Unsere Bauten sollen das Kunstempfinden unsrer Zeit wieder-

spiegeln, als Dokumente der schöpferischen Kraft unsrer Zeit auf die

Nachwelt kommen. Mag auch das Kunstempfinden unsrer Tage etwas

schnell wechseln, so fehlt unsrer modernen Kunstentwicklung doch nicht

die Kontinuität. Wir wollen genaues Studium des Alten, wollen aber frei

werden vom Stil; wir wollen über dem Stil stehen und ihn nach dem

Empfinden unsrer Zeit umgestalten, weiterbilden. Solche Werke haben

wir: den Werken Schäfers — dem Universitätsbau zu Marburg und der

Kirche zu Karlsruhe —, stehen als moderne Bauten in Formen unsrer

Zeit Theodor Fischers Universität zu Jena und Kirche zu Schwabing ge-

genüber, glänzende Beispiele von Werken eines Meisters, der über den

Stilen steht. Und noch könnte man eine ganze Reihe schätzenswerter

Leistungen moderner Architekten nennen, die das Jahrhundert überdauern

werden, von Martin Dülfer, Fritz Schumacher, Schmitz, Billing, Hoffmann

und anderen. Diese Bauten sind die Vertreter der Richtung, die wir

modern nennen. Wie in der Architektur, geht auch durch die moderne

Plastik und Malerei ein frischer lebendiger Zug. Männer wie Otto Guß-

mann in Dresden sind den Aufgaben der Denkmalpflege durchaus ge-

wachsen. Wir sind also auf gutem Wege und haben Leistungen hinter

uns, die uns berechtigten, auf dem Gebiete der Denkmalpflege mitzu-

wirken. Man soll deshalb den modern empfindenden Künstlern auch

die Gelegenheit geben, ihre Kräfte zu erproben und zu betätigen. (Starker

Beifall.)

An die beiden Vorträge schloß sich eine lebhafte Aussprache, an der

sich eine Reihe der hervorragendsten Vertreter der Denkmalpflege be-

teiligten. Prof, von Lange (Tübingen), Gurlitt und Cie men ver-

traten auf das nachdrücklichste die moderne Auffassung. Auch Prof.

Stiehl meinte, wenn auch der neue Stil noch nicht vorhanden sei, lägen

Beschreibung der Abbildungen.

Tafel 17 u. 18. Wohnhaus des Herrn Georg Strauch in Bre-

men. Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge, B. D. A. in Bremen.

Das Haus ist das Wohnhaus eines Bremer Großkaufmanns. Das

Gelände liegt etwas über Straßenhöhe; wegen des lebhaften Verkehrs auf

der Chaussee wurde das Gebäude weit von der Straße zurückgelegt. Durch

den schönen alten Baumbestand wurde die Längenausdehnung des Ge-

bäudes festgelegt. Die Anordnungen der Treppen und die Lage der Räume

zu einander wurden durch bestimmte Wünsche des Bauherrn bedingt; auch

waren die vorhandenen Einrichtungen von Salon und Herrenzimmer leider

für die Anordnung im Grundriß maßgebend. Die Anrichte hat geringe

Geschoßhöhe und das Fremdenzimmer-Obergeschoß ist aufgetreppt ange-

ordnet, so daß sich zwischen beide eine Nähstube, vom Podest der Treppe

zum Obergeschoß und vom Austritt der Nebentreppe aus zugänglich, ein-

schieben ließ. — Das Material ist für den Sockel Kalkstein, darüber an den

Hauptfronten Hilssandstein, an der Rückseite gekämmter Putz; für das

Erdgeschoß an den Hauptfronten Hilssandstein, sonst Zementputz; für das

Obergeschoß Zementputz. Die Verzierungen, Gesimse usw. sind aus Sand-

stein, ebenso der mit Kupfer gedeckte Dacherker. Das Hauptdach ist mit

Biberschwänzen eingedeckt; die Schornsteine sind in roten Ziegeln mit

Wohnhaus des Herrn Strauch in Bremen. Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge,

Heizungsverkleidung mit Schrankaufsatz B.D. A. in Bremen.

im Speisezimmer.

29