36

FERDINANDO MAZZANTI

edifìci stessi, la distruzione di tali cose si operasse man mano; ed oggi, se si eccettuano i

grandi mosaici istoriati delle basiliche, qualche raro vestigio di affresco, le porte intagliate

di Santa Sabina ed i recioti marmorei di San Clemente, si può affermare che tutto fu

distrutto. Ho potuto accertarmi come l'opera di distruzione incominci fin dal tempo [[dei

Cosmati nel secolo xu, ed essa segua spietata per tutto il Rinascimento, nè qui"si ^ferma

ancora: sopravvengono gli artisti barocchi, e quanto rimane è barbaramente scalpellato o

ricoperto con goffe decorazioni in istucco. Si cercava, come dice il Yasari, di fare scomparire

qualsiasi traccia di vecchiume; ed ecco perchè le tenebre più fìtte avvolgono ancora tanti

secoli d'arte, e ben poco si conosce di quanto il genio latino produsse nell'età di mezzo.

*

* *

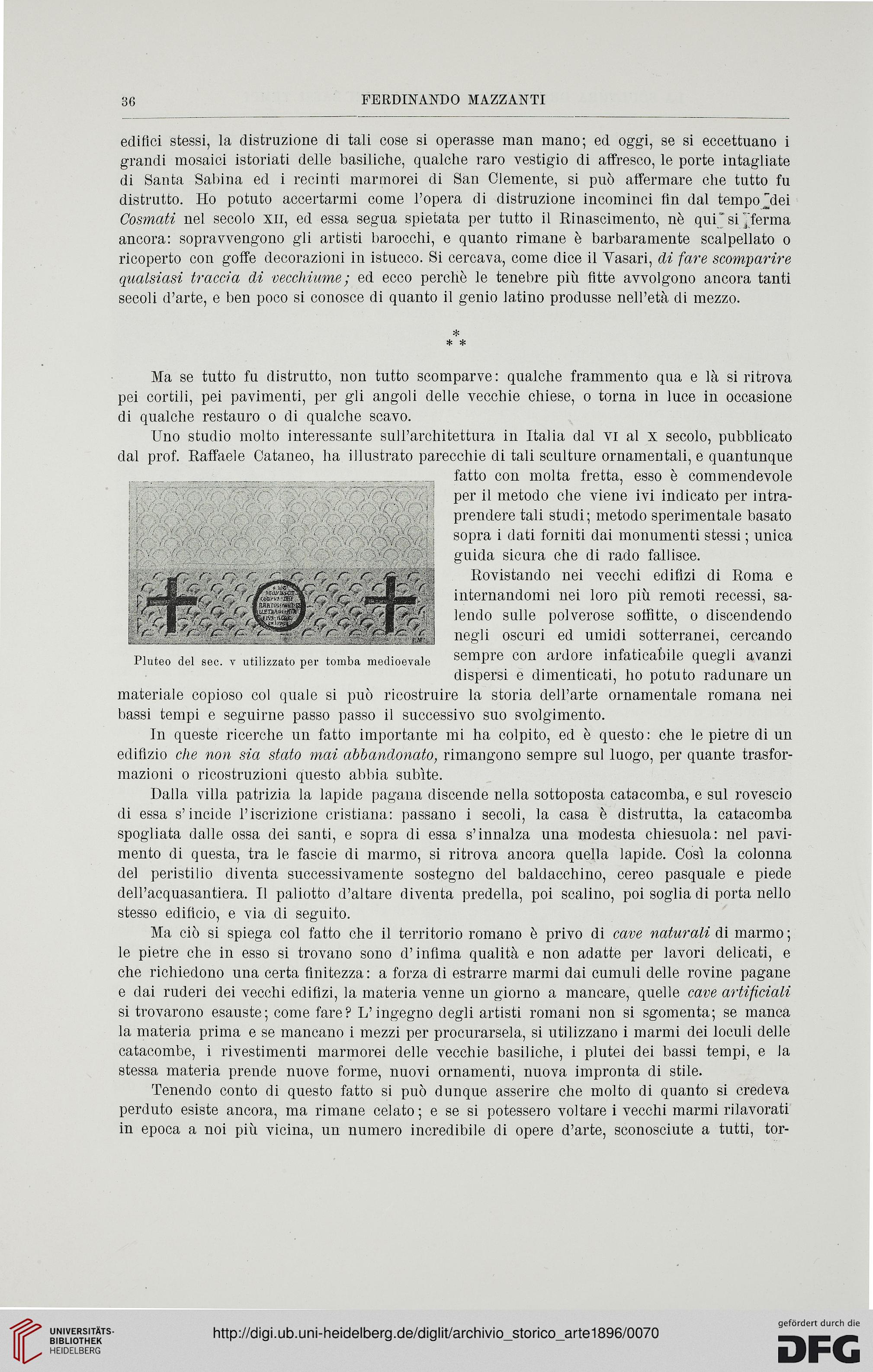

Pluteo del sec. v utilizzato per tomba medioevale

Ma se tutto fu distrutto, non tutto scomparve : qualche frammento qua e là si ritrova

pei cortili, pei pavimenti, per gli angoli delle vecchie chiese, o torna in luce in occasione

di qualche restauro o di qualche scavo.

Uno studio molto interessante sui l'architettura in Italia dal vi al x secolo, pubblicato

dal prof. Raffaele Cataneo, ha illustrato parecchie di tali sculture ornamentali, e quantunque

fatto con molta fretta, esso è commendevole

per il metodo che viene ivi indicato per intra-

prendere tali studi; metodo sperimentale basato

sopra i dati forniti dai monumenti stessi ; unica

guida sicura che di rado fallisce.

Rovistando nei vecchi edifìzi di Roma e

internandomi nei loro più remoti recessi, sa-

lendo sulle polverose soffitte, o discendendo

negli oscuri ed umidi sotterranei, cercando

sempre con ardore infaticabile quegli avanzi

dispersi e dimenticati, ho potuto radunare un

materiale copioso col quale si può ricostruire la storia dell'arte ornamentale romana nei

bassi tempi e seguirne passo passo il successivo suo svolgimento.

In queste ricerche un fatto importante mi ha colpito, ed è questo: che le pietre di un

edifìzio che non sia stato mai abbandonato, rimangono sempre sul luogo, per quante trasfor-

mazioni o ricostruzioni questo abbia subite.

Dalla villa patrizia la lapide pagana discende nella sottoposta catacomba, e sul rovescio

di essa s'incide l'iscrizione cristiana: passano i secoli, la casa è distrutta, la catacomba

spogliata dalle ossa dei santi, e sopra di essa s'innalza una modesta chiesuola: nel pavi-

mento di questa, tra le fascie di marmo, si ritrova ancora quella lapide. Così la colonna

del peristilio diventa successivamente sostegno del baldacchino, cereo pasquale e piede

dell'acquasantiera. Il paliotto d'altare diventa predella, poi scalino, poi soglia di porta nello

stesso edifìcio, e via di seguito.

Ma ciò si spiega col fatto che il territorio romano è privo di cave naturali di marmo ;

le pietre che in esso si trovano sono d'infima qualità e non adatte per lavori delicati, e

che richiedono una certa finitezza: a forza di estrarre marmi dai cumuli delle rovine pagane

e dai ruderi dei vecchi edifìzi, la materia venne un giorno a mancare, quelle cave artificiali

si trovarono esauste; come fare? L'ingegno degli artisti romani non si sgomenta; se manca

la materia prima e se mancano i mezzi per procurarsela, si utilizzano i marmi dei loculi delle

catacombe, i rivestimenti marmorei delle vecchie basiliche, i plutei dei bassi tempi, e la

stessa materia prende nuove forme, nuovi ornamenti, nuova impronta di stile.

Tenendo conto di questo fatto si può dunque asserire che molto di quanto si credeva

perduto esiste ancora, ma rimane celato; e se si potessero voltare i vecchi marmi rilavorati

in epoca a noi più vicina, un numero incredibile di opere d'arte, sconosciute a tutti, tor-

FERDINANDO MAZZANTI

edifìci stessi, la distruzione di tali cose si operasse man mano; ed oggi, se si eccettuano i

grandi mosaici istoriati delle basiliche, qualche raro vestigio di affresco, le porte intagliate

di Santa Sabina ed i recioti marmorei di San Clemente, si può affermare che tutto fu

distrutto. Ho potuto accertarmi come l'opera di distruzione incominci fin dal tempo [[dei

Cosmati nel secolo xu, ed essa segua spietata per tutto il Rinascimento, nè qui"si ^ferma

ancora: sopravvengono gli artisti barocchi, e quanto rimane è barbaramente scalpellato o

ricoperto con goffe decorazioni in istucco. Si cercava, come dice il Yasari, di fare scomparire

qualsiasi traccia di vecchiume; ed ecco perchè le tenebre più fìtte avvolgono ancora tanti

secoli d'arte, e ben poco si conosce di quanto il genio latino produsse nell'età di mezzo.

*

* *

Pluteo del sec. v utilizzato per tomba medioevale

Ma se tutto fu distrutto, non tutto scomparve : qualche frammento qua e là si ritrova

pei cortili, pei pavimenti, per gli angoli delle vecchie chiese, o torna in luce in occasione

di qualche restauro o di qualche scavo.

Uno studio molto interessante sui l'architettura in Italia dal vi al x secolo, pubblicato

dal prof. Raffaele Cataneo, ha illustrato parecchie di tali sculture ornamentali, e quantunque

fatto con molta fretta, esso è commendevole

per il metodo che viene ivi indicato per intra-

prendere tali studi; metodo sperimentale basato

sopra i dati forniti dai monumenti stessi ; unica

guida sicura che di rado fallisce.

Rovistando nei vecchi edifìzi di Roma e

internandomi nei loro più remoti recessi, sa-

lendo sulle polverose soffitte, o discendendo

negli oscuri ed umidi sotterranei, cercando

sempre con ardore infaticabile quegli avanzi

dispersi e dimenticati, ho potuto radunare un

materiale copioso col quale si può ricostruire la storia dell'arte ornamentale romana nei

bassi tempi e seguirne passo passo il successivo suo svolgimento.

In queste ricerche un fatto importante mi ha colpito, ed è questo: che le pietre di un

edifìzio che non sia stato mai abbandonato, rimangono sempre sul luogo, per quante trasfor-

mazioni o ricostruzioni questo abbia subite.

Dalla villa patrizia la lapide pagana discende nella sottoposta catacomba, e sul rovescio

di essa s'incide l'iscrizione cristiana: passano i secoli, la casa è distrutta, la catacomba

spogliata dalle ossa dei santi, e sopra di essa s'innalza una modesta chiesuola: nel pavi-

mento di questa, tra le fascie di marmo, si ritrova ancora quella lapide. Così la colonna

del peristilio diventa successivamente sostegno del baldacchino, cereo pasquale e piede

dell'acquasantiera. Il paliotto d'altare diventa predella, poi scalino, poi soglia di porta nello

stesso edifìcio, e via di seguito.

Ma ciò si spiega col fatto che il territorio romano è privo di cave naturali di marmo ;

le pietre che in esso si trovano sono d'infima qualità e non adatte per lavori delicati, e

che richiedono una certa finitezza: a forza di estrarre marmi dai cumuli delle rovine pagane

e dai ruderi dei vecchi edifìzi, la materia venne un giorno a mancare, quelle cave artificiali

si trovarono esauste; come fare? L'ingegno degli artisti romani non si sgomenta; se manca

la materia prima e se mancano i mezzi per procurarsela, si utilizzano i marmi dei loculi delle

catacombe, i rivestimenti marmorei delle vecchie basiliche, i plutei dei bassi tempi, e la

stessa materia prende nuove forme, nuovi ornamenti, nuova impronta di stile.

Tenendo conto di questo fatto si può dunque asserire che molto di quanto si credeva

perduto esiste ancora, ma rimane celato; e se si potessero voltare i vecchi marmi rilavorati

in epoca a noi più vicina, un numero incredibile di opere d'arte, sconosciute a tutti, tor-