184

FERDINANDO MAZZANTI

E quelle arcatine binate che si vedono sui paliotti, sostenute da quattro colonne striate

obliquamente, non sono forse una barbara riproduzione di quei grandi tabernacoli del iv e del

V secolo formati da quattro colonne ornate

di eleganti scannellature elicoidali con eu-

ritmica simmetria disposte, che sostenevano

due archi messi in croce? Così parimenti

nelle lucerne cristiane in terracotta, non

troviamo forse quelle foglie di vite e quei

grappoli stilizzati in forma di cuori? E certi

motivi ornamentali a girelli che ci sembrano

estranei all' arte nostra, non sono poi real-

mente tali, se se ne trovano le tracce nei

monumenti locali antichissimi anteriori alle

invasioni barbariche (vedi pag. 182).

Gli esempi citati provano ad esuberanza

come quella particolare ornamentazione ad

intrecci curvilinei nacque in Roma ove essa

ebbe larga applicazione nei mosaici colo-

rati dell'epoca classica, prima, nella scul-

tura ornamentale dei bassi tempi, poi; e fi-

6' nalmente nei mosaici tassellati cosmateschi

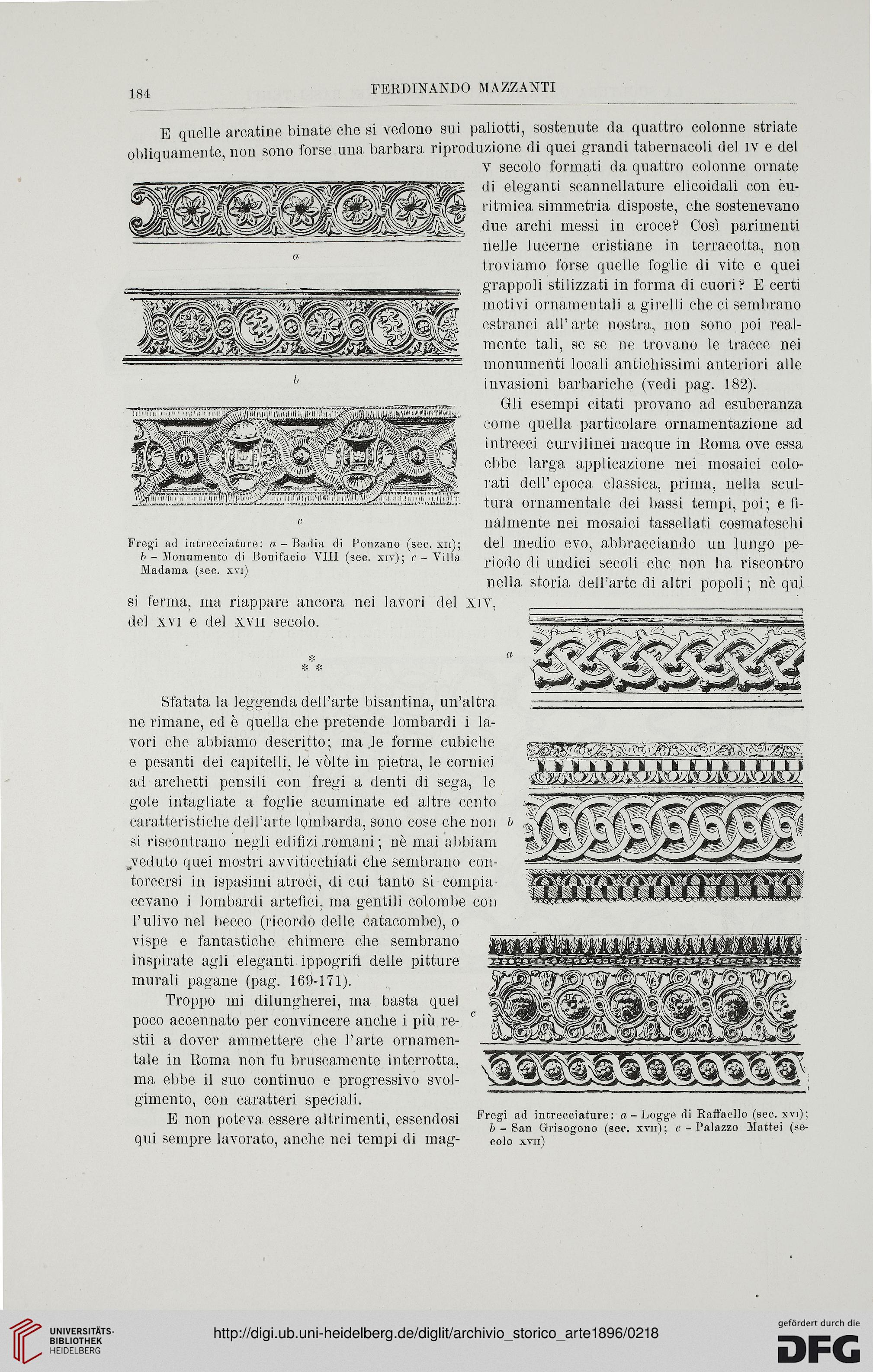

Fregi ad intrecciature: a - Badia di Ponzano (sec. xn); del medio evo, abbracciando Ull lllllgO pe-

b - Monumento di Bonifacio Vili (sec. xiv); e - Villa rj0C|0 di undici Secoli Che non Lia riscontro

Jj-LcLCIi\T11 £1 ( SGC» \ I )

nella storia dell'arte di altri popoli; nè qui

si ferma, ma riappare ancora nei lavori del xiv,

del xvi e del xvn secolo.

,-*6 i!J3W a sjriCXPU.i ■ Ò-.T5V _

*

* *

Sfatata la leggenda dell'arte bisantina, un'altra

ne rimane, ed è quella che pretende lombardi i la-

vori che abbiamo descritto; ma ,le forme cubiche

e pesanti dei capitelli, le vòlte in pietra, le cornici

ad archetti pensili con fregi a denti di sega, le

gole intagliate a foglie acuminate ed altre cento

caratteristiche dell'arte lombarda, sono cose che non

si riscontrano negli ed i fi zi .romani ; nè mai abbiam

.^veduto quei mostri avviticchiati che sembrano con-

torcersi in ispasimi atroci, di cui tanto si compia-

cevano i lombardi artefici, ma gentili colombe con

l'ulivo nel becco (ricordo delle catacombe), o

vispe e fantastiche chimere che sembrano

inspirate agli eleganti ippogrifì delle pitture

murali pagane (pag. 169-171).

Troppo mi dilungherei, ma basta quel

poco accennato per convincere anche i più re-

stii a dover ammettere che l'arte ornamen-

tale in Roma non fu bruscamente interrotta,

ma ebbe il suo continuo e progressivo svol-

gimento, con caratteri speciali.

E non poteva essere altrimenti, essendosi

qui sempre lavorato, anche nei tempi di mag-

Fregi ad intrecciature: «-Logge di Raffaello (sec. xvi);

b - San Grisogono (sec. xvix); c - Palazzo Mattei (se-

colo XVIl)

FERDINANDO MAZZANTI

E quelle arcatine binate che si vedono sui paliotti, sostenute da quattro colonne striate

obliquamente, non sono forse una barbara riproduzione di quei grandi tabernacoli del iv e del

V secolo formati da quattro colonne ornate

di eleganti scannellature elicoidali con eu-

ritmica simmetria disposte, che sostenevano

due archi messi in croce? Così parimenti

nelle lucerne cristiane in terracotta, non

troviamo forse quelle foglie di vite e quei

grappoli stilizzati in forma di cuori? E certi

motivi ornamentali a girelli che ci sembrano

estranei all' arte nostra, non sono poi real-

mente tali, se se ne trovano le tracce nei

monumenti locali antichissimi anteriori alle

invasioni barbariche (vedi pag. 182).

Gli esempi citati provano ad esuberanza

come quella particolare ornamentazione ad

intrecci curvilinei nacque in Roma ove essa

ebbe larga applicazione nei mosaici colo-

rati dell'epoca classica, prima, nella scul-

tura ornamentale dei bassi tempi, poi; e fi-

6' nalmente nei mosaici tassellati cosmateschi

Fregi ad intrecciature: a - Badia di Ponzano (sec. xn); del medio evo, abbracciando Ull lllllgO pe-

b - Monumento di Bonifacio Vili (sec. xiv); e - Villa rj0C|0 di undici Secoli Che non Lia riscontro

Jj-LcLCIi\T11 £1 ( SGC» \ I )

nella storia dell'arte di altri popoli; nè qui

si ferma, ma riappare ancora nei lavori del xiv,

del xvi e del xvn secolo.

,-*6 i!J3W a sjriCXPU.i ■ Ò-.T5V _

*

* *

Sfatata la leggenda dell'arte bisantina, un'altra

ne rimane, ed è quella che pretende lombardi i la-

vori che abbiamo descritto; ma ,le forme cubiche

e pesanti dei capitelli, le vòlte in pietra, le cornici

ad archetti pensili con fregi a denti di sega, le

gole intagliate a foglie acuminate ed altre cento

caratteristiche dell'arte lombarda, sono cose che non

si riscontrano negli ed i fi zi .romani ; nè mai abbiam

.^veduto quei mostri avviticchiati che sembrano con-

torcersi in ispasimi atroci, di cui tanto si compia-

cevano i lombardi artefici, ma gentili colombe con

l'ulivo nel becco (ricordo delle catacombe), o

vispe e fantastiche chimere che sembrano

inspirate agli eleganti ippogrifì delle pitture

murali pagane (pag. 169-171).

Troppo mi dilungherei, ma basta quel

poco accennato per convincere anche i più re-

stii a dover ammettere che l'arte ornamen-

tale in Roma non fu bruscamente interrotta,

ma ebbe il suo continuo e progressivo svol-

gimento, con caratteri speciali.

E non poteva essere altrimenti, essendosi

qui sempre lavorato, anche nei tempi di mag-

Fregi ad intrecciature: «-Logge di Raffaello (sec. xvi);

b - San Grisogono (sec. xvix); c - Palazzo Mattei (se-

colo XVIl)