L D/ř Uü/V Ar AL/LAro w/? Ar KZ? A

<g&rřA%, IK/ZÁ^AfA^f P^Att. Rč^ro.* AL4XLIXELLJ /PL? (Wř

R[%%y. 7^).

ten Architektur und der gemalten Plastik entsteht,

ist die gemalte Plastik mit der existierenden realen

Architektur verbunden, was optisch die Spannung

zwischen der realen und der gemalten Architektur

verstärkt. Zweitens: auf diesem spannungsvollen

Architektursystem wurden die in einer anderen

Wirklichkeitsdimension verwurzelten Gemälde

aufgelegt. Im Saal Konstantins sind es zum Beispiel

die Darstellungen auf den gemalten Wandteppichen.

Dadurch entstand die Möglichkeit, das Programm

in einer bestimmten Wirklichkeitsdimension zu

lesen. Die Bilder auf den Wandteppichen sind

kompositorisch mit den Dekorationen der Fenster-

läden mit den Medicci-Wappen verbunden, und sie

waren vermutlich auch mit der Deckendekoration

verknüpft, die wahrscheinlich jener in der Camera

dei Pappagalli ähnelte.

Das heutige Gewölbe des Konstantin-Saales

aus der Zeit von Gregor XIII. und Sixtus V steht

in einer Diskrepanz zu der Medici-Dekoration der

Wandgemälde. Es wurde auf die ursprüngliche

Decke aufgelegt, und das neue gemalte System der

Feldereinteilung sowie das gegenreformatorische iko-

nographische Programm passen kaum zur Struktur

der älteren Wandmalereien^ Besonders wichtig ist die

Änderung des Beleuchtungssystems. Unter Gregor

XIII. wurden zusätzliche Fenster in die nördlichen

Schildwände eingeschnitten. So entstand eine Deko-

ration, die eigentlich ein Doppelsystem ist, was die

erste Betrachtung des Raumes wesentlich kompliziert.

Jedes der Systeme — durch seine jeweilige perspektivi-

sche Raumkonstruktion — bietet dem Betrachter ganz

verschiedene Anschauungspunkte an, wodurch sich

beide Systeme nicht zugleich erfahren lassen.

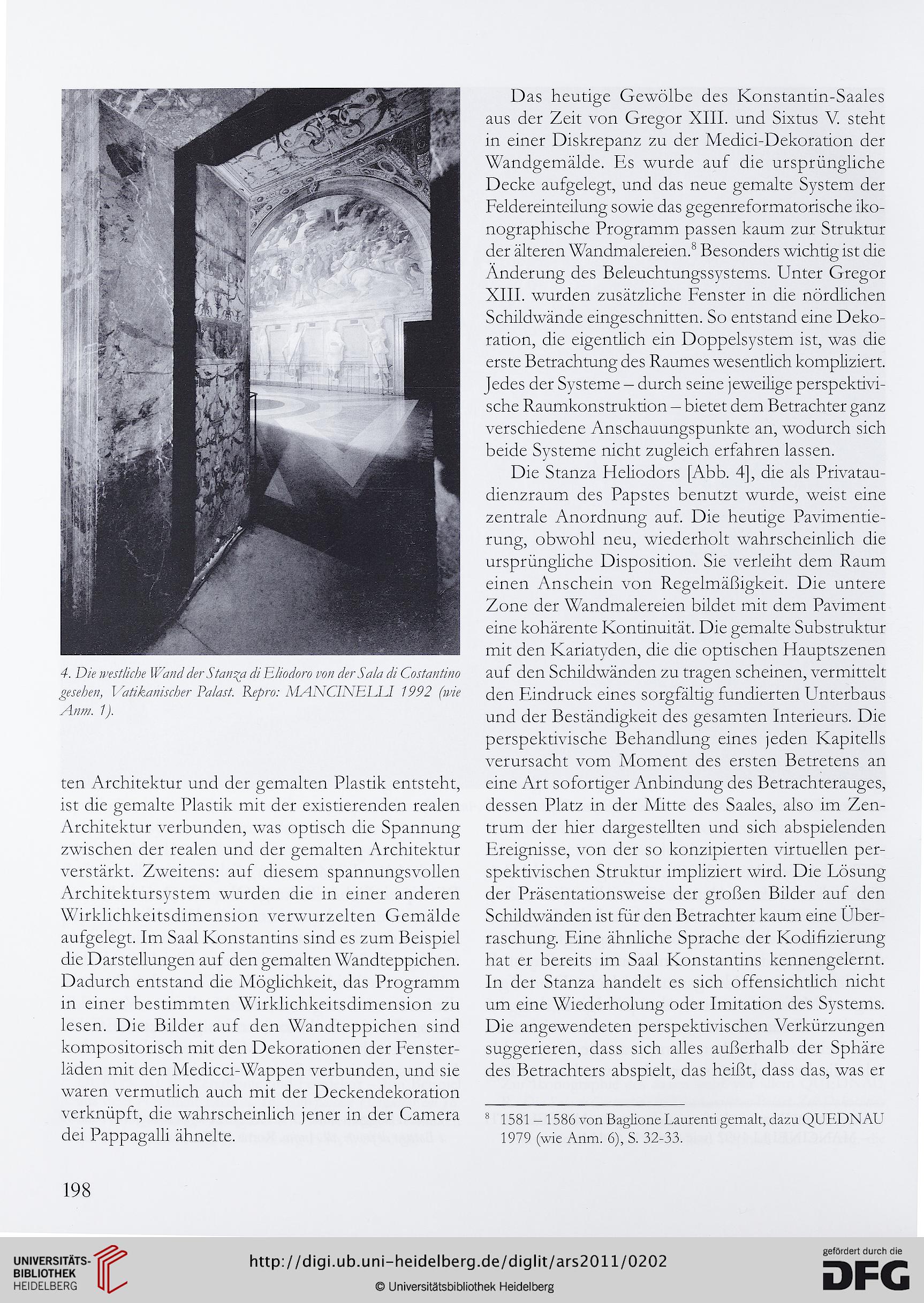

Die Stanza Heliodors [Abb. 4], die als Privatau-

dienzraum des Papstes benutzt wurde, weist eine

zentrale Anordnung auf. Die heutige Pavimentie-

rung, obwohl neu, wiederholt wahrscheinlich die

ursprüngliche Disposition. Sie verleiht dem Raum

einen Anschein von Regelmäßigkeit. Die untere

Zone der Wandmalereien bildet mit dem Paviment

eine kohärente Kontinuität. Die gemalte Sub struktur

mit den Kariatyden, die die optischen Hauptszenen

auf den Schildwänden zu tragen scheinen, vermittelt

den Eindruck eines sorgfältig fundierten Unterhaus

und der Beständigkeit des gesamten Interieurs. Die

perspektivische Behandlung eines jeden Kapitells

verursacht vom Moment des ersten Betretens an

eine Art sofortiger Anbindung des Betrachterauges,

dessen Platz in der Mitte des Saales, also im Zen-

trum der hier dargestellten und sich abspielenden

Ereignisse, von der so konzipierten virtuellen per-

spektivischen Struktur impliziert wird. Die Lösung

der Präsentationsweise der großen Bilder auf den

Schildwänden ist für den Betrachter kaum eine Über-

raschung. Eine ähnliche Sprache der Kodihzierung

hat er bereits im Saal Konstantins kennengelernt.

In der Stanza handelt es sich offensichtlich nicht

um eine Wiederholung oder Imitation des Systems.

Die angewendeten perspektivischen Verkürzungen

suggerieren, dass sich alles außerhalb der Sphäre

des Betrachters abspielt, das heißt, dass das, was er

1581 — 1586 von Baglione Laufend gemalt, dazu QUEDNAU

1979 (wie Anm. 6), S. 32-33.

198