DECEMBRE 1900

pièce aussi résistante qu'une ferme unique de

grande section, avec une notable économie de

matière. On empruntait aux machines ia forme

usitée pour les pièces résistant à la compression

et on conservait le nom de bielle à la contre-

fiche en fonte soulageant entre ses portées l'ar-

balétrier. Un tendeur horizontal attaché au pied

des bielles et soutenu par un poinçon tra-

versant une double fourchette ou émérillon,

muni de pas de vis aux extrémités pour le

réglage, annulait la poussée.

Ce système, fort ingénieux et qui a reçu de

nombreuses applications, a deux défauts: l'insta-

bilité de la ferme dans le plan vertical, nécessi-

tant l'énergique contre-ventement des pannes, et

la multiplicité des assemblages, pouvant être une

cause de ruine totale; car si l'un d'eux vient à

manquer, et pour des pièces de grande forge il

faut compter avec les défauts d'exécution, le

comble entier s'effondre.

Pour les planchers, on utilisa d'abord des

fers de profils analogues à ceux des rails de

chemin de fer, en forme de V renversé ou de

double T. La théorie mathématique de la résis-

tance des matériaux tendait en effet à l'adoption

de profils où la matière fût accumulée à la base

et au sommet, la résistance dépendant de l'écar-

tement des fibres supérieures et inferieures,

les unes étendues, les autres comprimées par

suite de la résistance aux charges.

Appliquant aux planchers en fer les méthodes

en usage pour les planchers en bois, on divisa

les grandes salles à couvrir en travées par des

poutres, formant des soutiens auxiliaires pour

les solives.

On eût pu croire qu'une innovation aussi

importante aurait pour conséquence un essai

de décoration du fer, puisqu'il prenait d'emblée

la première place dans la construction. 11 n'en

fut rien. Les architectes, hypnotisés depuis

deux siècles dans l'admiration des ordonnances

dites classiques, uniquement préoccupés de

l'effet de leurs façades à colonnades, à arcades

et à frontons, avaient depuis longtemps désappris

les méthodes, bien françaises cependant, de la

construction apparente. Depuis longtemps ils

dissimulaient sous le plâtre les combinaisons

très défectueuses de leurs charpentes de combles

et de planchers ou de leurs escaliers; ils dissi-

mulèrent de même le fer, lorsqu'ils l'em-

ployèrent pour les planchers et les combles.

Au lieu d'étudier la décoration pour une ma-

tière très résistante sous un faible volume, ils

imaginèrent que cette matière était trop maigre

pour demeurer apparente, et iis la couvrirent

de plâtre ou de carton comme ils avaient fait

pour le bois.

Si grande est la force de la routine et de

l'ignorance qu'on a vu de nos jours, dans une

gare de chemin de fer construite au centre de

Paris, édifier pour abriter les quais de départ et

d'arrivée un hall en fer recouvert en staff, avec

caissons à rosaces imitant les caissons en stuc

des monuments romains de basse époque.

Et cependant, depuis cinquante ans, les

hommes de talent, architectes et ingénieurs,

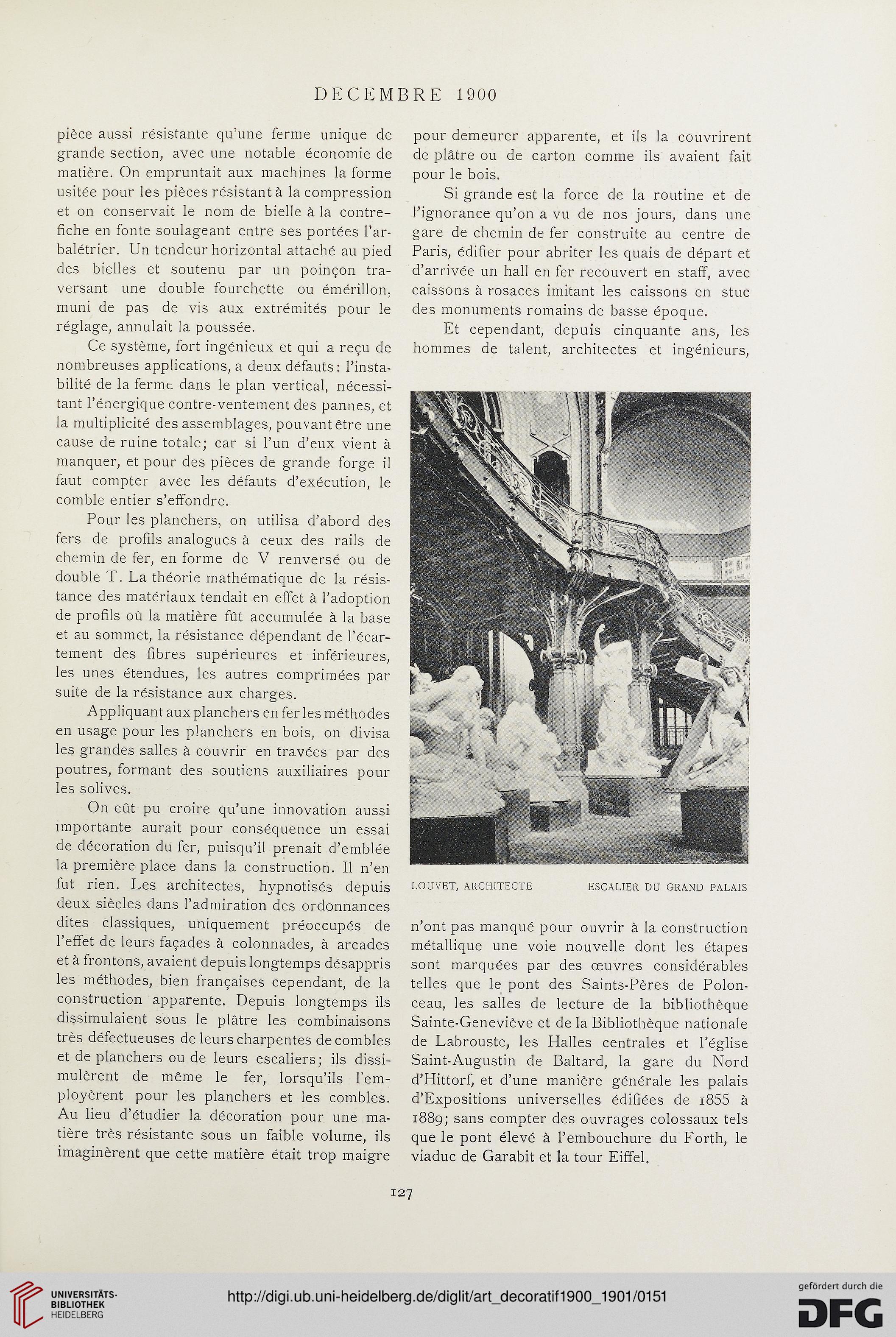

LOUVET, ARCHITECTE ESCALIER DU GRAND PALAIS

n'ont pas manqué pour ouvrir à la construction

métallique une voie nouvelle dont les étapes

sont marquées par des œuvres considérables

telles que le pont des Saints-Pères de Polon-

ceau, les salles de lecture de la bibliothèque

Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque nationale

de Labrouste, les Halles centrales et l'église

Saint-Augustin de Baltard, la gare du Nord

d'Hittorfj et d'une manière générale les palais

d'Expositions universelles édifiées de i855 à

1889; sans compter des ouvrages colossaux tels

que le pont élevé à l'embouchure du Forth, le

viaduc de Garabit et la tour Eiffel.

127

pièce aussi résistante qu'une ferme unique de

grande section, avec une notable économie de

matière. On empruntait aux machines ia forme

usitée pour les pièces résistant à la compression

et on conservait le nom de bielle à la contre-

fiche en fonte soulageant entre ses portées l'ar-

balétrier. Un tendeur horizontal attaché au pied

des bielles et soutenu par un poinçon tra-

versant une double fourchette ou émérillon,

muni de pas de vis aux extrémités pour le

réglage, annulait la poussée.

Ce système, fort ingénieux et qui a reçu de

nombreuses applications, a deux défauts: l'insta-

bilité de la ferme dans le plan vertical, nécessi-

tant l'énergique contre-ventement des pannes, et

la multiplicité des assemblages, pouvant être une

cause de ruine totale; car si l'un d'eux vient à

manquer, et pour des pièces de grande forge il

faut compter avec les défauts d'exécution, le

comble entier s'effondre.

Pour les planchers, on utilisa d'abord des

fers de profils analogues à ceux des rails de

chemin de fer, en forme de V renversé ou de

double T. La théorie mathématique de la résis-

tance des matériaux tendait en effet à l'adoption

de profils où la matière fût accumulée à la base

et au sommet, la résistance dépendant de l'écar-

tement des fibres supérieures et inferieures,

les unes étendues, les autres comprimées par

suite de la résistance aux charges.

Appliquant aux planchers en fer les méthodes

en usage pour les planchers en bois, on divisa

les grandes salles à couvrir en travées par des

poutres, formant des soutiens auxiliaires pour

les solives.

On eût pu croire qu'une innovation aussi

importante aurait pour conséquence un essai

de décoration du fer, puisqu'il prenait d'emblée

la première place dans la construction. 11 n'en

fut rien. Les architectes, hypnotisés depuis

deux siècles dans l'admiration des ordonnances

dites classiques, uniquement préoccupés de

l'effet de leurs façades à colonnades, à arcades

et à frontons, avaient depuis longtemps désappris

les méthodes, bien françaises cependant, de la

construction apparente. Depuis longtemps ils

dissimulaient sous le plâtre les combinaisons

très défectueuses de leurs charpentes de combles

et de planchers ou de leurs escaliers; ils dissi-

mulèrent de même le fer, lorsqu'ils l'em-

ployèrent pour les planchers et les combles.

Au lieu d'étudier la décoration pour une ma-

tière très résistante sous un faible volume, ils

imaginèrent que cette matière était trop maigre

pour demeurer apparente, et iis la couvrirent

de plâtre ou de carton comme ils avaient fait

pour le bois.

Si grande est la force de la routine et de

l'ignorance qu'on a vu de nos jours, dans une

gare de chemin de fer construite au centre de

Paris, édifier pour abriter les quais de départ et

d'arrivée un hall en fer recouvert en staff, avec

caissons à rosaces imitant les caissons en stuc

des monuments romains de basse époque.

Et cependant, depuis cinquante ans, les

hommes de talent, architectes et ingénieurs,

LOUVET, ARCHITECTE ESCALIER DU GRAND PALAIS

n'ont pas manqué pour ouvrir à la construction

métallique une voie nouvelle dont les étapes

sont marquées par des œuvres considérables

telles que le pont des Saints-Pères de Polon-

ceau, les salles de lecture de la bibliothèque

Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque nationale

de Labrouste, les Halles centrales et l'église

Saint-Augustin de Baltard, la gare du Nord

d'Hittorfj et d'une manière générale les palais

d'Expositions universelles édifiées de i855 à

1889; sans compter des ouvrages colossaux tels

que le pont élevé à l'embouchure du Forth, le

viaduc de Garabit et la tour Eiffel.

127