Heft 2.

Das Buch für Alle.

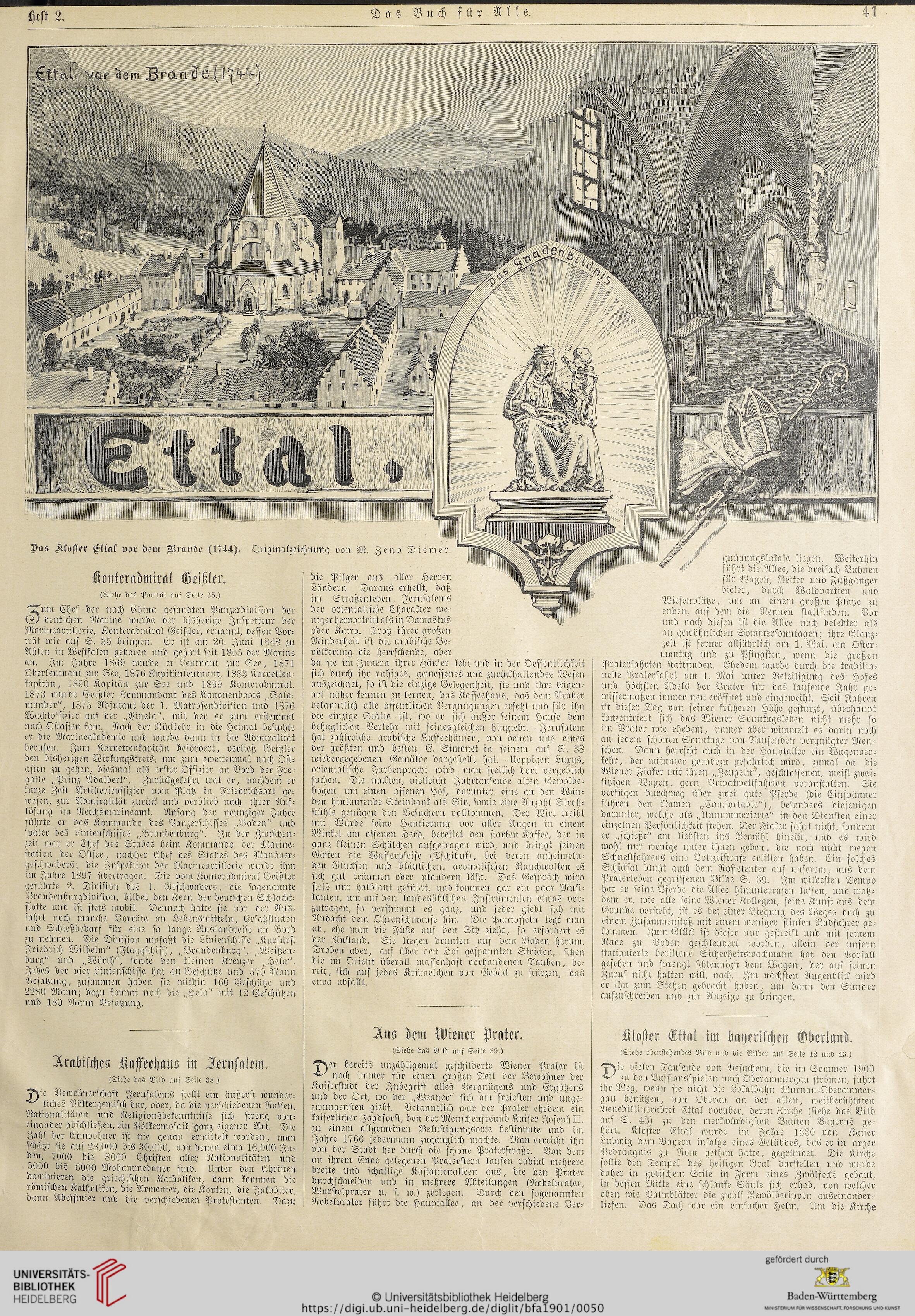

Aas Kloster tzltak vor dem Mraiide (1744). Originalzeichnung von M. Zeno Di einer.

die Pilger aus aller Herren

Ländern. Daraus erhellt, daß

im Straßenleben Jerusalems

der orientalische Charakter we-

niger hervortritt als in Damaskus D"

oder Kairo. Trotz ihrer großen

Minderheit ist die arabische Be-

völkerung die herrschende, aber

da sie im Innern ihrer Häuser lebt und in der Oeffentlichkeit

sich durch ihr ruhiges, gemessenes und zurückhaltendes Wesen

auszeichnet, so ist die einzige Gelegenheit, sie und ihre Eigen-

art näher kennen zu lernen, das Kaffeehaus, das dem Araber

bekanntlich alle öffentlichen Vergnügungen ersetzt und für ihn

die einzige Stätte ist, wo er sich außer seinem Hause dein

behaglichen Verkehr mit seinesgleichen hingiebt. Jerusalem

hat zahlreiche arabische Kaffeehäuser, von denen uns eines

der größten und besten E. Simonet in seinem auf S. 38

wiedergegebeuen Gemälde dargestellt hat. Ueppigen Luxus,

orientalische Farbenpracht wird man freilich dort vergeblich

suchen. Die nackten, vielleicht Jahrtausende alten Gewölbe-

bogen um einen offenen Hof, darunter eine an den Wän-

den hinlaufende Steinbank als Sitz, sowie eine Anzahl Stroh-

stühle genügen den Besuchern vollkommen. Der Wirt treibt

mit Würde seine Hantierung vor aller Augen in einem

Winkel an: offenen Herd, bereitet den starken Kaffee, der in

ganz kleinen Schälchen aufgetragen wird, und bringt seinen

Gästen die Wasserpfeife (Tschibuk), bei deren anheimeln-

den Glucksen und bläulichen, aromatischen Rauchwolken es

sich gut träumen oder plaudern läßt. Das Gespräch wird

stets nur halblaut geführt, und kommen gar ein paar Musi-

kanten, um auf den landesüblichen Instrumenten etwas vor-

zutragen, so verstummt es ganz, und jeder giebt sich mit

Andacht dem Ohrenschmause hin. Dis Pantoffeln legt man

ab, ehe man die Füße auf den Sitz zieht, so erfordert es

der Anstand. Sie liegen drunten auf dem Boden herum.

Droben aber, auf über deu Hof gespannten Stricken, fitzen

die im Orient überall massenhaft vorhandenen Tauben, be-

reit, sich auf jedes Krümelchen von Gebäck zu stürzen, das

etwa nbfällt.

W!!W I gnügungsloknle liegen. Weiterhin

führt die Allee, die dreifach Bahnen

für Wagen, Reiter und Fußgänger

bietet, durch Waldpartien und

Wiesenplätze, um an einein großen Platze zu

enden, auf dem die Nennen stattfinden. Vor

und nach diesen ist die Allee noch belebter als

an gewöhnlichen Sommersonntagen; ihre Glanz-

zeit ist ferner alljährlich am 1. Mai, am Oster-

montag und zu Pfingsten, wenn die großen

Praterfahrten stattfinden. Ehedem wurde durch die traditio-

nelle Praterfahrt am 1. Mai unter Beteiligung des Hofes

und höchsten Adels der Prater für das laufende Jahr ge-

wissermaßen immer neu eröffnet und eingeweiht. Seit Jahren

ist dieser Tag von seiner früheren Höhe gestürzt, überhaupt

konzentriert sich das Wiener Sonntagsleben nicht mehr so

im Prater wie ehedem, immer aber wimmelt es darin noch

an jedem schöllen Sonntage von Tausenden vergnügter Men-

schen. Dann herrscht auch in der Hauptallee ein Wagenver-

kehr, der mitunter geradezu gefährlich wird, zumal da die

Wiener Fiaker mit ihren „Zeugelu'st geschloffenen, meist zwei-

sitzigen Wagen, gern Privatwettfahrten veranstalten. Sie

verfügen durchweg über zwei gute Pferde (die Einspänner

führen den Namen „Comfortable"), besonders diejenigen

darunter, welche als „Unnummerierte" in den Diensten einer-

einzelnen Persönlichkeit stehen. Der Fiaker fährt nicht, sondern

er „schießt" am liebsten ins Gewühl hinein, und es wird

wohl nur wenige unter ihnen geben, die noch nicht wegen

Schnellfahrens eine Polizeistrafs erlitten haben. Ein solches

Schicksal blüht auch dem Rosselenker auf unserem, aus den:

Praterleben gegriffenen Bilde S. 39. Im wildesten Tempo

hat er seine Pferde die Allee hinunterrasen lassen, und trotz-

dem er, wie alle seine Wiener Kollegen, seine Kunst aus dem

Grunde versteht, ist es bei einer Biegung des Weges doch zu

einem Zusammenstoß mit einem weniger flinken Radfahrer ge-

kommen. Zum Glück ist dieser nur gestreift und mit seinem

Rade zu Boden geschleudert worden, allein der unfern

stationierte berittene Sicherheitswachmann hat den Vorfall

gesehen und sprengt schleunigst dem Wagen, der auf seinen

Zuruf nicht halten will, nach. Im nächsten Augenblick wird

er ihn zum Stehen gebracht haben, um dann den Sünder

auszuschreiben und zur Anzeige zu bringen.

Konteradmiral Geißler.

^um Chef der nach China gesandten Panzerdivision der

deutschen Marine wurde der bisherige Inspekteur der

Marineartillerie, Konteradmiral Geißler, ernannt, dessen Por-

trät wir auf S. 85 bringen. Er ist nur 20. Juni 1848 zn

Ahlen in Westfalen geboren und gehört seit 1805 der Marine

an. Im Jahre 1809 wurde er Leutnant zur See, 1871

Oberleutnant zur See, 1876 Kapitänleutnant, 1883 Korvetten-

kapitän, 1890 Kapitän zur See und 1899 Konteradmiral.

1873 wurde Geißler Kommandant des Kanonenboots „Sala-

mander", 1875 Adjutant der 1. Matrosendivifion und 1876

Wachtoffizier auf der „Vineta", mit der er zum erstenmal

nach Ostasien kam. Nach der Rückkehr in die Heimat besuchte

er die Marinenkahemie und wurde dann in die Admiralität

berufen. Zum Korvettenkapitän befördert, verließ Geißler

den bisherigen Wirkungskreis, um zum zweitenmal nach Ost-

afien zu gehen, diesmal als erster Offizier an Bord der Fre-

gatte „Prinz Adalbert". Zurückgekehrt trat er, nachdem er

kurze Zeit Artillerieoffizier vom Platz in Friedrichsort ge-

wesen, zur Admiralität zurück uud verblieb nach ihrer Auf-

lösung im Reichsmarineamt. Anfang der neunziger Jahre

führte er das Kommando des Panzerschiffes „Baden" rind

später des Linienschiffes „Brandenburg". In der Zwischen-

zeit war er Chef des Stabes beim Kommando der Marine-

station der Ostsee, nachher Chef des Stabes des Manöver-

geschwaders; die Inspektion der Marineartillerie wurde ihm

im Jahre 1897 übertragen. Die von: Konteradmiral Geißler

geführte 2. Division des 1. Geschwaders, die sogenannte

Brandenburgdivision, bildet den Kern der deutschen Schlacht-

flotte und ist stets mobil. Dennoch hatte sie vor der Aus-

fahrt noch manche Vorräte an Lebensmitteln, Ersatzstücken

und Schießbedarf für eine so lange Auslandreise an Bord

zu nehmen. Die Division umfaßt die Linienschiffe „Kurfürst

Friedrich Wilhelm" (Flaggschiff), „Brandenburg", „Weißen-

burg" und „Wörth", sowie den kleinen Kreuzer „Hela".

Jedes der vier Linienschiffe hat 40 Geschütze und 570 Mann

Besatzung, zusammen haben sie mithin 160 Geschütze und

2280 Mann; dazu kommt noch die „Hela" mit 12 Geschützen

und 180 Alaun Besatzung.

I

-

MW

u, Wu

WNAWI^^

8

Arabisches Kaffeehaus m Jerusalem.

(Siehe das Bild auf Seite 38 )

?)ie Bewohnerschaft Jerusalems stellt ein äußerst wunder-

licheS Völkergemisch dar, oder, da die verschiedenen Rassen,

Nationalitäten und Religionsbekenntnisse sich streng von-

einander abschließen, ein Völkermosaik ganz eigener Art. Die

Zahl der Einwohner ist nie genan ermittelt worden, man

schätzt sie auf 28,000 bis 30,000, von denen etwa 16,000 Ju-

den, 7000 bis 8000 Christen aller Nationalitäten und

5000 bis 6000 Mohammedaner sind. Unter den Christen

dominieren die griechischen Katholiken, dann kommen die

römischen Katholiken, dis Armenier, die Kopten, die Jakobiter,

dann Abessinier und die verschiedenen Protestanten. Dazu

Aus -em Wiener Prater.

(Siehe das Bild auf Seile 39.)

?>er bereits unzähligemal geschilderte Wiener Prater ist

noch immer für einen großen Teil der Bewohner der

Kaiserstadt der Inbegriff alles Vergnügens und Ergötzens

und der Ort, wo der „Weaner" sich am freiesten und unge-

zwungensten giebt. Bekanntlich war der Prater ehedem ein

kaiserlicher Jagdforst, den der Menschenfreund Kaiser Joseph II.

zu einem allgemeinen Belustigungsorts bestimmte und im

Jahre 1766 jedermann zugänglich machte. Man erreicht ihn

von der Stadt her durch die schöne Praterstraße. Von dem

an ihrem Ende gelegenen Praterstern laufen radial mehrere

breite und schattige Kastanienalleen aus, die den Prater-

durchschneiden und in mehrere Abteilungen (Nobelprater,

Wurstelprater u. s. w.) zerlegen. Durch den sogenannten

Nobelprater führt die Hauptallee, an der verschiedene Ver-

Kloäer Ettal im bayerischen Oberland.

(Siehe ovensiehendes Bild und die Bilder auf Seite 42 und 43.)

-^ie vielen Tausends von Besuchern, die im Sommer 1900

zu den Passionsspielen nach Oberammergau strömen, führt

ihr Weg, wenn sie nicht die Lokalbahn Murnau-Oberammer-

gau benützen, von Oberau au der alten, weitberühmten

Benediktinerabtei Ettal vorüber, deren Kirche (siehe das Bild

auf S. 43) zu den merkwürdigsten Bauten Bayerns ge-

hört. Kloster Ettal wurde in: Jahre 1330 von Kaiser-

Ludwig den: Bayern infolge eines Gelübdes, das er in arger

Bedrängnis zu Non: gethau hatte, gegründet. Die Kirche

sollte den Tempel des heiligen Gral darstellen und wurde

daher in gotischen: Stile in Form eines Zwölfecks gebaut,

in dessen Mitte eine schlanke Säule sich erhob, von welcher

oben wie Palmblätter die zwölf Gewölberippen auseinander-

liefen. Das Dach war ein einfacher Helm. Um die Kirchs

Das Buch für Alle.

Aas Kloster tzltak vor dem Mraiide (1744). Originalzeichnung von M. Zeno Di einer.

die Pilger aus aller Herren

Ländern. Daraus erhellt, daß

im Straßenleben Jerusalems

der orientalische Charakter we-

niger hervortritt als in Damaskus D"

oder Kairo. Trotz ihrer großen

Minderheit ist die arabische Be-

völkerung die herrschende, aber

da sie im Innern ihrer Häuser lebt und in der Oeffentlichkeit

sich durch ihr ruhiges, gemessenes und zurückhaltendes Wesen

auszeichnet, so ist die einzige Gelegenheit, sie und ihre Eigen-

art näher kennen zu lernen, das Kaffeehaus, das dem Araber

bekanntlich alle öffentlichen Vergnügungen ersetzt und für ihn

die einzige Stätte ist, wo er sich außer seinem Hause dein

behaglichen Verkehr mit seinesgleichen hingiebt. Jerusalem

hat zahlreiche arabische Kaffeehäuser, von denen uns eines

der größten und besten E. Simonet in seinem auf S. 38

wiedergegebeuen Gemälde dargestellt hat. Ueppigen Luxus,

orientalische Farbenpracht wird man freilich dort vergeblich

suchen. Die nackten, vielleicht Jahrtausende alten Gewölbe-

bogen um einen offenen Hof, darunter eine an den Wän-

den hinlaufende Steinbank als Sitz, sowie eine Anzahl Stroh-

stühle genügen den Besuchern vollkommen. Der Wirt treibt

mit Würde seine Hantierung vor aller Augen in einem

Winkel an: offenen Herd, bereitet den starken Kaffee, der in

ganz kleinen Schälchen aufgetragen wird, und bringt seinen

Gästen die Wasserpfeife (Tschibuk), bei deren anheimeln-

den Glucksen und bläulichen, aromatischen Rauchwolken es

sich gut träumen oder plaudern läßt. Das Gespräch wird

stets nur halblaut geführt, und kommen gar ein paar Musi-

kanten, um auf den landesüblichen Instrumenten etwas vor-

zutragen, so verstummt es ganz, und jeder giebt sich mit

Andacht dem Ohrenschmause hin. Dis Pantoffeln legt man

ab, ehe man die Füße auf den Sitz zieht, so erfordert es

der Anstand. Sie liegen drunten auf dem Boden herum.

Droben aber, auf über deu Hof gespannten Stricken, fitzen

die im Orient überall massenhaft vorhandenen Tauben, be-

reit, sich auf jedes Krümelchen von Gebäck zu stürzen, das

etwa nbfällt.

W!!W I gnügungsloknle liegen. Weiterhin

führt die Allee, die dreifach Bahnen

für Wagen, Reiter und Fußgänger

bietet, durch Waldpartien und

Wiesenplätze, um an einein großen Platze zu

enden, auf dem die Nennen stattfinden. Vor

und nach diesen ist die Allee noch belebter als

an gewöhnlichen Sommersonntagen; ihre Glanz-

zeit ist ferner alljährlich am 1. Mai, am Oster-

montag und zu Pfingsten, wenn die großen

Praterfahrten stattfinden. Ehedem wurde durch die traditio-

nelle Praterfahrt am 1. Mai unter Beteiligung des Hofes

und höchsten Adels der Prater für das laufende Jahr ge-

wissermaßen immer neu eröffnet und eingeweiht. Seit Jahren

ist dieser Tag von seiner früheren Höhe gestürzt, überhaupt

konzentriert sich das Wiener Sonntagsleben nicht mehr so

im Prater wie ehedem, immer aber wimmelt es darin noch

an jedem schöllen Sonntage von Tausenden vergnügter Men-

schen. Dann herrscht auch in der Hauptallee ein Wagenver-

kehr, der mitunter geradezu gefährlich wird, zumal da die

Wiener Fiaker mit ihren „Zeugelu'st geschloffenen, meist zwei-

sitzigen Wagen, gern Privatwettfahrten veranstalten. Sie

verfügen durchweg über zwei gute Pferde (die Einspänner

führen den Namen „Comfortable"), besonders diejenigen

darunter, welche als „Unnummerierte" in den Diensten einer-

einzelnen Persönlichkeit stehen. Der Fiaker fährt nicht, sondern

er „schießt" am liebsten ins Gewühl hinein, und es wird

wohl nur wenige unter ihnen geben, die noch nicht wegen

Schnellfahrens eine Polizeistrafs erlitten haben. Ein solches

Schicksal blüht auch dem Rosselenker auf unserem, aus den:

Praterleben gegriffenen Bilde S. 39. Im wildesten Tempo

hat er seine Pferde die Allee hinunterrasen lassen, und trotz-

dem er, wie alle seine Wiener Kollegen, seine Kunst aus dem

Grunde versteht, ist es bei einer Biegung des Weges doch zu

einem Zusammenstoß mit einem weniger flinken Radfahrer ge-

kommen. Zum Glück ist dieser nur gestreift und mit seinem

Rade zu Boden geschleudert worden, allein der unfern

stationierte berittene Sicherheitswachmann hat den Vorfall

gesehen und sprengt schleunigst dem Wagen, der auf seinen

Zuruf nicht halten will, nach. Im nächsten Augenblick wird

er ihn zum Stehen gebracht haben, um dann den Sünder

auszuschreiben und zur Anzeige zu bringen.

Konteradmiral Geißler.

^um Chef der nach China gesandten Panzerdivision der

deutschen Marine wurde der bisherige Inspekteur der

Marineartillerie, Konteradmiral Geißler, ernannt, dessen Por-

trät wir auf S. 85 bringen. Er ist nur 20. Juni 1848 zn

Ahlen in Westfalen geboren und gehört seit 1805 der Marine

an. Im Jahre 1809 wurde er Leutnant zur See, 1871

Oberleutnant zur See, 1876 Kapitänleutnant, 1883 Korvetten-

kapitän, 1890 Kapitän zur See und 1899 Konteradmiral.

1873 wurde Geißler Kommandant des Kanonenboots „Sala-

mander", 1875 Adjutant der 1. Matrosendivifion und 1876

Wachtoffizier auf der „Vineta", mit der er zum erstenmal

nach Ostasien kam. Nach der Rückkehr in die Heimat besuchte

er die Marinenkahemie und wurde dann in die Admiralität

berufen. Zum Korvettenkapitän befördert, verließ Geißler

den bisherigen Wirkungskreis, um zum zweitenmal nach Ost-

afien zu gehen, diesmal als erster Offizier an Bord der Fre-

gatte „Prinz Adalbert". Zurückgekehrt trat er, nachdem er

kurze Zeit Artillerieoffizier vom Platz in Friedrichsort ge-

wesen, zur Admiralität zurück uud verblieb nach ihrer Auf-

lösung im Reichsmarineamt. Anfang der neunziger Jahre

führte er das Kommando des Panzerschiffes „Baden" rind

später des Linienschiffes „Brandenburg". In der Zwischen-

zeit war er Chef des Stabes beim Kommando der Marine-

station der Ostsee, nachher Chef des Stabes des Manöver-

geschwaders; die Inspektion der Marineartillerie wurde ihm

im Jahre 1897 übertragen. Die von: Konteradmiral Geißler

geführte 2. Division des 1. Geschwaders, die sogenannte

Brandenburgdivision, bildet den Kern der deutschen Schlacht-

flotte und ist stets mobil. Dennoch hatte sie vor der Aus-

fahrt noch manche Vorräte an Lebensmitteln, Ersatzstücken

und Schießbedarf für eine so lange Auslandreise an Bord

zu nehmen. Die Division umfaßt die Linienschiffe „Kurfürst

Friedrich Wilhelm" (Flaggschiff), „Brandenburg", „Weißen-

burg" und „Wörth", sowie den kleinen Kreuzer „Hela".

Jedes der vier Linienschiffe hat 40 Geschütze und 570 Mann

Besatzung, zusammen haben sie mithin 160 Geschütze und

2280 Mann; dazu kommt noch die „Hela" mit 12 Geschützen

und 180 Alaun Besatzung.

I

-

MW

u, Wu

WNAWI^^

8

Arabisches Kaffeehaus m Jerusalem.

(Siehe das Bild auf Seite 38 )

?)ie Bewohnerschaft Jerusalems stellt ein äußerst wunder-

licheS Völkergemisch dar, oder, da die verschiedenen Rassen,

Nationalitäten und Religionsbekenntnisse sich streng von-

einander abschließen, ein Völkermosaik ganz eigener Art. Die

Zahl der Einwohner ist nie genan ermittelt worden, man

schätzt sie auf 28,000 bis 30,000, von denen etwa 16,000 Ju-

den, 7000 bis 8000 Christen aller Nationalitäten und

5000 bis 6000 Mohammedaner sind. Unter den Christen

dominieren die griechischen Katholiken, dann kommen die

römischen Katholiken, dis Armenier, die Kopten, die Jakobiter,

dann Abessinier und die verschiedenen Protestanten. Dazu

Aus -em Wiener Prater.

(Siehe das Bild auf Seile 39.)

?>er bereits unzähligemal geschilderte Wiener Prater ist

noch immer für einen großen Teil der Bewohner der

Kaiserstadt der Inbegriff alles Vergnügens und Ergötzens

und der Ort, wo der „Weaner" sich am freiesten und unge-

zwungensten giebt. Bekanntlich war der Prater ehedem ein

kaiserlicher Jagdforst, den der Menschenfreund Kaiser Joseph II.

zu einem allgemeinen Belustigungsorts bestimmte und im

Jahre 1766 jedermann zugänglich machte. Man erreicht ihn

von der Stadt her durch die schöne Praterstraße. Von dem

an ihrem Ende gelegenen Praterstern laufen radial mehrere

breite und schattige Kastanienalleen aus, die den Prater-

durchschneiden und in mehrere Abteilungen (Nobelprater,

Wurstelprater u. s. w.) zerlegen. Durch den sogenannten

Nobelprater führt die Hauptallee, an der verschiedene Ver-

Kloäer Ettal im bayerischen Oberland.

(Siehe ovensiehendes Bild und die Bilder auf Seite 42 und 43.)

-^ie vielen Tausends von Besuchern, die im Sommer 1900

zu den Passionsspielen nach Oberammergau strömen, führt

ihr Weg, wenn sie nicht die Lokalbahn Murnau-Oberammer-

gau benützen, von Oberau au der alten, weitberühmten

Benediktinerabtei Ettal vorüber, deren Kirche (siehe das Bild

auf S. 43) zu den merkwürdigsten Bauten Bayerns ge-

hört. Kloster Ettal wurde in: Jahre 1330 von Kaiser-

Ludwig den: Bayern infolge eines Gelübdes, das er in arger

Bedrängnis zu Non: gethau hatte, gegründet. Die Kirche

sollte den Tempel des heiligen Gral darstellen und wurde

daher in gotischen: Stile in Form eines Zwölfecks gebaut,

in dessen Mitte eine schlanke Säule sich erhob, von welcher

oben wie Palmblätter die zwölf Gewölberippen auseinander-

liefen. Das Dach war ein einfacher Helm. Um die Kirchs