58

Das Buch fü r A l l e.

Heft 2.

Alice lachte und eilte voraus, um den Anfang der

Probe nicht zu verpassen. Felicia, nicht im stände, sich

von dein für sie so begeisternde!: Anblick zu trennen,

blieb noch einige Minuten vor dem Schaufenster stehen.

„Die Brosche ist auch wirklich schön," sagte plötzlich

eine Stimme hinter ihr.

Verlegen schaute sie sich nach dein Sprecher um.

Dieser, ein elegant gekleideter Herr, lächelte freundlich

und fuhr, sich höflich verneigend, fort: „Ich habe,

wenn ich nicht irre, die Ehre, mit einer Künstlerin zu

sprechen?"

„Felicia Beckers ist mein Name. Woher aber missen

Sie —?"

„Ich war unfreiwilliger Zeuge Ihrer Unterhaltung;

die Damen haben mich in ihrem Eifer nicht bemerkt.

Ich stand hinter Ihnen. Ich bin sozusagen Kollege,

mein Fräulein — John Speekes, Spiritist und Ge-

dankenleser."

Felicia neigte leicht das schöne Haupt. Ein Ge-

dankenleser — ein Spiritist — pah! Mit kurzem

Gruße wollte sie sich entfernen. Aber der Fremde hielt

sie zurück.

„Verzeihen Sie eine Frage. Wenn ich recht ge-

hört habe, erscheint Ihnen der Besitz dieses Schmuck-

stückes im höchsten Grade erstrebenswert?"

In den Augen der Schauspielerin blitzte es auf.

„Warum foll ich es leugnen? Sie haben es ja gehört."

„Darf ich mir erlauben, Ihnen dasselbe anzubieten?"

Sie sah ihn erstaunt, fast 'starr an. „Sie wollen

mir die Brosche schenken?"

Der Fremde schüttelte lächelnd den Kopf. „Nicht

schenken, sondern verkaufen. Mir ist nämlich soeben

eine Idee gekommen, die mir der Ausführung wert

erscheint, und Künstler können doch einander unter-

stützen. — Erlauben Sie mir, Sie einige Schritte zu

begleiten?"

„Bitte."

Was die beiden auf dem gemeinsamen Wege mit-

einander verhandelten, hat niemand erfahren.

Und nun das Nachspiel.

Eine halbe Stunde nach der Entdeckung des Diebes

im Konzertsaal finden wir Speekes, Felicia Reckers,

den Polizisten und— den ertappten Dieb in vertraulicher

Unterredung in einem Separatzimmer eines Hotel-

restaurants.

Der Gedankenleser reicht der Schauspielerin soeben

mit vergnügter Miene die Hand, indem er verbindlich

bemerkt: „Meine Gnädige, Sie haben Ihre Sache vor-

trefflich gemacht und das Schmuckstück redlich verdient."

„O, Künstler müssen einander behilflich sein," ent-

gegnete diesmal die junge Dame.

„Und hier," wendet sich der Gedankenleser an den

Polizisten, „ist Ihr Honorar. Und hier das Ihre,

Alfred," sagt er zu dem angeblichen Diebe. „Ich habe

es reichlich bemessen, denn unsere wirkungsvolle Re-

klame wird mir meine Auslagen zehnfach ersetzen. Ihr

falscher Bart und Ihre Perücke, lieber Alfred, haben

Sie übrigens so gänzlich verändert, daß ich selbst kaum

meinen stotten Gehilfen wiedererkannt hätte."

„Nun, man lernt doch etwas bei Ihnen," ruft der

Pseudospitzbube lachend.

„Also, meine Herrschaften," schließt der Gedanken-

leser mit bedeutungsvollem Blicke gegen seine Ver-

bündeten, „jetzt habe ich Sie nur noch um strengste

Verschwiegenheit zu bitten. Und nun wollen wir ein

paar Flaschen Champagner zur Feier des prächtigen

Gelingens dieses Geniestreiches leeren."

(Nachdruck verboten.)

Der Friseur der Kaiserin Kugenie. — Jin Jahre

1856 wohnte am Madeleineplatz in Paris ein geschickter

Damenfriseur, Namens Leroi, der unablässig darüber nach-

sann, wie er sich in seinem Berufe besonders auszeichnen

könne, um seinen sämtlichen Kollegen den Rang abzulausen.

Lange wollte ihm nichts einfallen, aber endlich kam ihm ein

günstiger Zufall zu Hilfe.

Er hatte einige Kundinnen von hohem Adel, darunter

auch eine Gräfin M., die bei der Kaiserin Eugenie sehr in

Gunst stand. Als er nun eines Tages im Vorzimmer bei

dieser wartete, vernahm er ziemlich deutlich, ww sm Neben-

zimmer die Gräfin halblaut zu ihrer Kammerfrau sagte:

„Nun muß ich also noch eine Stunde unter den Händen

Ler-m c.ushalten. Es ist är^rlich, Louison, daß Sie nicht

ordentlich zll festeren Perstehen."

„O, ich kann es wohl," versetzte die Zofe.

„Aber lange nicht so gut," warf die Gebieterin ein.

„Das ist schon richtig, gnädige Frau. Es giebt über-

haupt in keinem vornehmen Hause irgend eine Kammerfrau,

die so vortrefflich zu frisieren versteht wie ein Damenfriseur.

Die Herren haben auch solches Geschäft eben ganz und gar

zu ihrem Lebensstudium gemacht und dadurch nach und nach

die erstaunlichste Geschicklichkeit erlangt."

„So ist es freilich," antwortete seufzend die Gräfin,

„und deshalb sehen wir uns also gezwungen, diese Leute

mit ihren Händen, mit denen sie vorher irgend eine andere

Person frisiert haben, in unseren Haaren umherwühlen und

arbeiten zu lassen."

Dies kurze Gespräch, welches zu belauschen ihm vom

gütigen Schicksal vergönnt war, erleuchtete wie ein zündender

Blitzstrahl plötzlich den erfinderischen Geist Lerois.

Er wurde dann ins Toilettezimmer gerufen und frisierte

mit seiner vollendeten Meisterschaft die Gräfin aufs Schönste

und Zierlichste. Sie erklärte ihm lächelnd, nachdem sie sich

im Spiegel besehen, daß sie mit seiner Leistung sehr zu-

frieden sei.

„Das nächste Mal wird sie sicherlich noch viel zufrie-

dener sein," dachte der Haarkünstler, als er sie verließ und

noch am selben Tage kaufte er einige Dutzend Paar der

feinsten und weichsten gelben Glacehandschuhe. Gelb war

damals nämlich gerade für Handschuhe die Modefarbe.

Schon nach einer Woche mußte er abermals die Gräfin

frisieren für irgend eine Festlichkeit. Da zog er, als er die

Arbeit beginnen wollte, dazu ein Paar ganz neue gelbe Glace-

handschuhe an und frisierte mit diesen an den Händen die

Gräfin ebenso geschickt wie sonst.

„Ei, das ist ja ganz etwas Neues!" rief diese überrascht.

„Gnädige Fran," versetzte er, „ich habe das ausgedacht,

weil ich anzunehmen Grund habe, daß es für die Damen

so passender und angenehmer ist."

„Sie sind ein Genie, Herr Leroi! Mit solchen ausgezeich-

neten Ideen müssen Sie unfehlbar Ihr Glück machen."

Bei seinen anderen vornehmen Kundinnen machte er es

ebenso. Jedesmal benutzte er ein Paar ganz neue Hand-

schuhe dazu, welche die Damen ihm natürlich mitbezahlen

mußten, was sie auch ganz gerne thaten. Auch die Kaiserin

Eugenie erfuhr von der Neuerung. Sie ließ ihn kommen,

sich von seinen behandschuhten Händen frisieren, und er-

nannte ihn dann zu ihrem Hoffriseur, so außerordentlich zu-

frieden war sie mit ihm. Fortan hatte er ihre schönen Haare

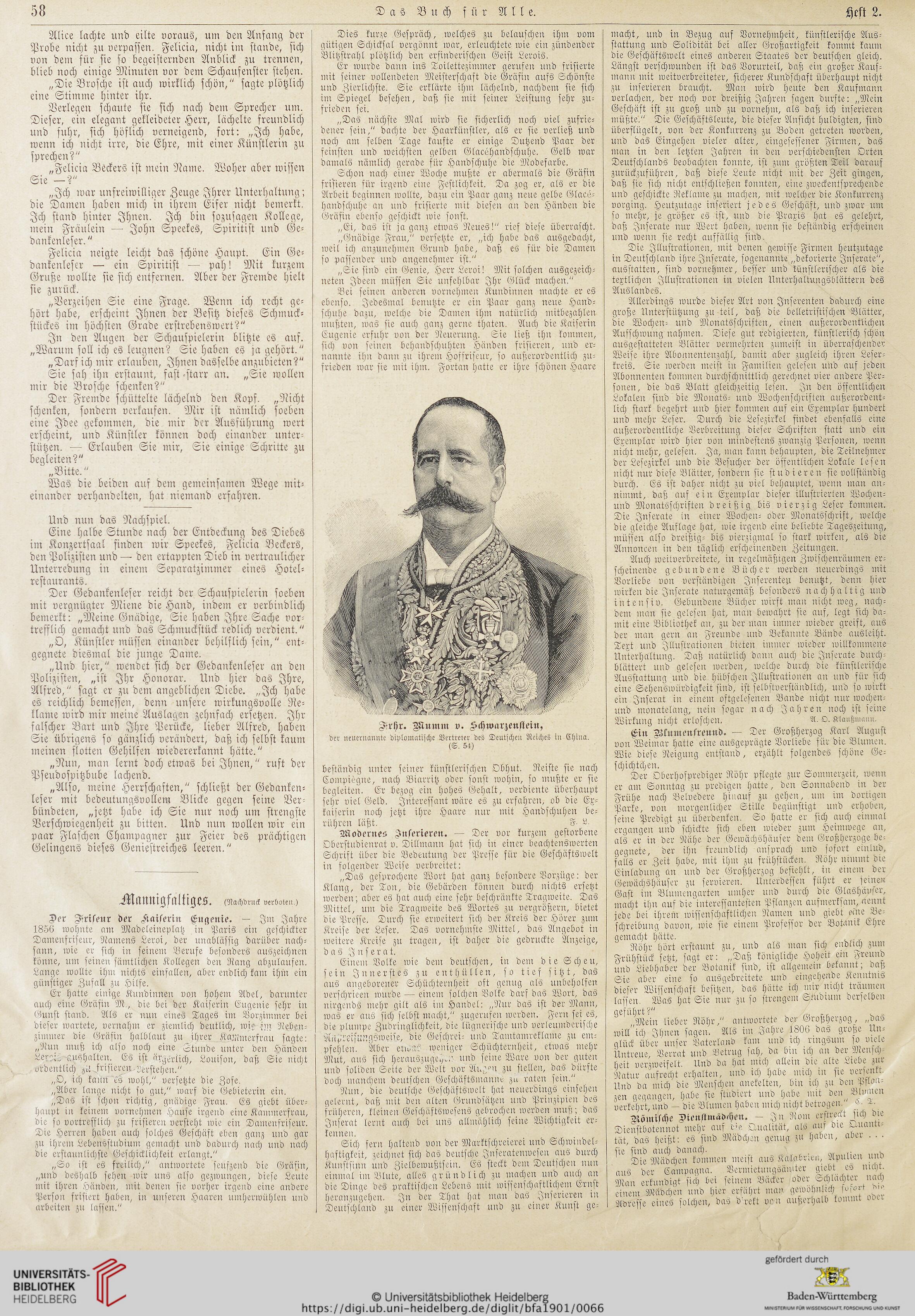

Arljr. Wumm u. Schwarzenstein,

du iieucuinnnte tuploumtstche ^erUen^du ^eutschcu Nuchu m China.

beständig unter seiner künstlerischen Obhut. Reiste sie nach

Compiögne, nach Biarritz oder sonst wohin, so mußte er sie

begleiten. Er bezog ein hohes Gehalt, verdiente überhaupt

sehr viel Geld. Interessant wäre es zu erfahren, ob dis Ex-

kaiserin noch jetzt ihre Haare nur mit Handschuhen be-

rühren läßt. F. L.

Modernes Inserieren. — Der vor kurzem gestorbene

Oberstlidienrat v. Dillmann hat sich in einer beachtenswerten

Schrift über die Bedeutung der Presse für die Geschäftswelt

in folgender Weise verbreitet:

„Das gesprochene Wort hat ganz besondere Vorzüge: der

Klang, der Ton, die Gebärden können durch nichts ersetzt

werden; aber es hat auch eine sehr beschränkte Tragweite. Das

Mittel, um die Tragweite des Wortes zu vergrößern, bietet

die Presse. Durch sie erweitert sich der Kreis der Hörer zum

Kreise der Leser. Das vornehmste Mittel, das Angebot in

weitere Kreise zu tragen, ist daher die gedruckte Anzeige,

das Inserat.

Einem Volke wie dem deutschen, in dem die Sch eil,

sein Innerstes zu enthüllen, so tief sitzt, das

aus angeborener Schüchternheit oft genug als unbeholfen

verschrieen wnrde — einem solchen Volke darf das Wort, das

nirgends mehr gilt als im Handel: „Nur das ist der Mann,

was er aus sich selbst macht," zugerufen werden. Fern sei es,

die plumpe Zudringlichkeit, die lügnerische und verleumderische

Aüpt'cisungsweise, die Geschrei: und Tamtamreklame zu em-

pfehlen. Aber etwM? weniger Schüchternheit, etwas mehr

Mut, aus sich herauszuge^.' und seine Ware von der gnten

und soliden Seite der Welt vor Aua-m zu stellen, daS dürfte

doch manchem deutschen Geschäftsmanns zn raten sein."^

Nun, die deutsche Geschäftswelt hat neuerdings einsehen

gelernt, daß mit den alten Grundsätzen und Prinzipien des

früheren, kleinen Geschäftswesens gebrochen werden mnß; das

Inserat lernt anch bei uns allmählich seine Wichtigkeit er-

kennen.

Sich fern haltend von der Marktschreierei und Schwindel-

hastigkeit, zeichnet sich das deutsche Jnseratenwesen aus durch

Kunstsinn und Zielbewußtsein. Es steckt dem Deutschen nun

einmal im Blute, alles gründlich zu machen und auch an

die Dinge des praktischen Lebens mit wissenschaftlichem Ernst

heranzugehcn. In der That hat man das Inserieren in

Deutschland zu einer Wissenschaft und zu einer Kunst ge-

macht, und in Bezug auf Vornehmheit, künstlerische Aus-

stattung und Solidität bei aller Großartigkeit kommt kaum

die Geschäftswelt eines anderen Staates der deutschen gleich.

Längst verschwunden ist das Vorurteil, daß ein großer Kauf-

mann mit weitverbreiteter, sicherer Kundschaft überhaupt nicht

zu inserieren braucht. Man wird heute den Kaufmann

verlachen, der noch vor dreißig Jahren sagen durfte: „Mein

Geschäft ist zu groß und zu vornehm, ais daß ich inserieren

müßte." Die Geschäftsleute, die dieser Ansicht huldigten, sind

überflügelt, von der Konkurrenz zu Boden getreten worden,

und das Eingehen vieler alter, eingesessener Firmen, das

man in den letzten Jahren in den verschiedensten Orten

Deutschlands beobachten konnte, ist zum größten Teil darauf

zurückzuführen, daß diese Leute nicht mit der Zeit gingen,

daß sie sich nicht entschließen konnten, eine zweckentsprechende

und geschickte Reklame zu machen, mit welcher die Konkurrenz

vorging. Heutzutage inseriert jedes Geschäft, und zwar um

so mehr, je größer es ist, und die Praxis hat es gelehrt,

daß Inserate nur Wert haben, wenn sie beständig erscheinen

und wenn sie recht auffällig sind.

Die Illustrationen, mit denen gewisse Firmen heutzutage

in Deutschland ihre Inserate, sogenannte „dekorierte Inserate",

ausstatten, sind vornehmer, besser und künstlerischer als die

textlichen Illustrationen in vielen Ilnterhaltungsblättern des

Auslandes.

Allerdings wurde dieser Art von Inserenten dadurch eine

große Unterstützung zu teil, daß die belletristischen Blätter,

die Wochen- und Monatsschriften, einen außerordentlichen

Aufschwung nahmen. Diese gut redigierten, künstlerisch schön

ausgestatteten Blätter vermehrten zumeist in überraschender

Weise ihre Abonnentenzahl, damit aber zugleich ihren Leser-

kreis. Sie werden meist in Familien gelesen und auf jeden

Abonnenten kommen durchschnittlich gerechnet vier andere Per-

sonen, die das Blatt gleichzeitig iesen. In den öffentlichen

Lokalen sind die Monats- und Wochenschriften außerordent-

lich stark begehrt und hier kommen auf ein Exemplar hundert

und mehr Leser. Durch die Lesezirkel findet ebenfalls eine

außerordentliche Verbreitung dieser Schriften statt und ein

Exemplar wird hier von mindestens zwanzig Personen, wenn

nicht mehr, gelesen. Ja, man kann behaupten, dis Teilnehmer

der Lesezirkel und die Besucher der öffentlichen Lokale lesen

nicht nur diese Blätter, sondern sie studieren sie vollständig

durch. Es ist daher nicht zu viel behauptet, wenn man an-

nimmt, daß auf ein Exemplar dieser illustrierten Wochen-

und Monatsschriften dreißig bis vierzig Leser kommen.

Die Inserate in einer Wochen- oder Monatsschrift, welche

die gleiche Auflage hat, wie irgend eine beliebte Tageszeitung,

müssen also dreißig- bis vierzigmal so stark wirken, als die

Annoncen in den täglich erscheinenden Zeitungen.

Auch weitverbreitete, in regelmäßigen Zwischenräumen er-

scheinende gebundene Bücher werden neuerdings mit

Vorliebe von verständigen Inserenten benutzt, denn hier

wirken die Inserate naturgemäß besonders nachhaltig und

intensiv. Gebundene Bücher wirft inan nicht weg, nach-

dem man sie gelesen hat, man bewahrt sie auf, legt sich da-

mit eine Bibliothek an, zu der man immer wieder greift, aus

der man gern an Freunde und Bekannte Bände ausleiht.

Text und Illustrationen bieten immer wieder willkommene

Unterhaltung. Daß natürlich dann auch die Inserate durch-

blättert und gelesen werden, welche durch die künstlerische

Ausstattung und die hübschen Illustrationen an und für sich

eine Sehenswürdigkeit sind, ist selbstverständlich, und so wirkt

ein Inserat in einem oftgelesenen Bande nicht nur wochen-

und monatelang, nein sogar nach Jahren noch ist seine

Wirkung nicht erloschen. A. O. Klaußiuann.

Gin Nciimenfreund. — Der Großherzog Karl August

von Weimar hatte eine ausgeprägte Vorliebe für die Blumen.

Wie diese Neigung entstand, erzählt folgendes schöne Ge-

schichtchen.

Der Oberhofprediger Röhr pflegte zur Sommerzeit, wenn

er am Sonntag zu predigen hatte, den Sonnabend in der

Frühe nach Belvedere hinaus zu gehen, um im dortigen

Parke, von morgenlicher Stille begünstigt und erhoben,

seine Predigt zu überdenken. So hatte er sich auch einmal

ergangen und schickte sich eben wieder zum Heimwege an,

als er in der Nähe der Gewächshäuser dem Großherzoge be-

gegnete, der ihn freundlich ansprach und sofort einlud,

falls er Zeit habe, mit ihm zu frühstücken. Röhr nimmt die

Einladung an und der Großherzog befiehlt, in einem der

Gewächshäuser zu servieren. ' Unterdessen führt er seinen

Gast im Blumengarten umher und durch die Glashäuser,

macht ihn auf die interessantesten Pflanzen aufmerksam, nennt

jede bei ihrem wissenschaftlichen Namen und giebt eine Be-

schreibung davon, wie sie einem Professor der Botanik Ehre

gemacht hätte.

Röhr hört erstaunt zu, und als man sich endlich zum

Frühstück setzt, sagt er: „Daß königliche Hoheit ein Freund

und Liebhaber der Botanik sind, ist allgemein bekannt; daß

Sie aber eine so ausgebreitete und eingehende Kenntnis

dieser Wissenschaft besitzen, das hätte ich mir nicht träumen

lassen. Was hat Sie nur zu so strengem Studium derselben

geführt?"

„Mein lieber Röhr," antwortete der Großherzog, „das

will ich Ihnen sagen. Als im Jahre tdOl> das große Un-

glück über unser Vaterland kam und ich ringsum so viele

Untreue, Verrat und Betrug sah, da bin ich an der Mensch

heit verzweifelt. Und da hat mich allein die alte Liebe zur

Natur aufrecht erhalten, und ich habe mich in sie versenkt.

Und da mich die Menschen anekelten, bin ich zu den Pflan-

zen gegangen, habe sie studiert und habe mit den Blumen

verkehrt, und — die Blumen haben mich nicht betrogen." 6-

Aämifche Aieustmädcheu. — In Nom erstreckt-sich die

DienstbotennotNnehr auf eü>. Qualität, als auf die Quanti-

tät, das heißt: es sind Mädchen genug zu haben, aber . . .

sie sind auch danach. .

Die Mädchen kommen meist aus Kalabrien, Apulien uns

aus der Campagna. VermietungsänUcr «ffebt cs nicht.

Alan erkundigt sich bei seinem Bäcker oder Schlächter nach

einem Mädchen und hier erfährt mau gewöhnlich ststa-u

Adresse eines solchen, das d'rekt van außerhalb komnu mm

Das Buch fü r A l l e.

Heft 2.

Alice lachte und eilte voraus, um den Anfang der

Probe nicht zu verpassen. Felicia, nicht im stände, sich

von dein für sie so begeisternde!: Anblick zu trennen,

blieb noch einige Minuten vor dem Schaufenster stehen.

„Die Brosche ist auch wirklich schön," sagte plötzlich

eine Stimme hinter ihr.

Verlegen schaute sie sich nach dein Sprecher um.

Dieser, ein elegant gekleideter Herr, lächelte freundlich

und fuhr, sich höflich verneigend, fort: „Ich habe,

wenn ich nicht irre, die Ehre, mit einer Künstlerin zu

sprechen?"

„Felicia Beckers ist mein Name. Woher aber missen

Sie —?"

„Ich war unfreiwilliger Zeuge Ihrer Unterhaltung;

die Damen haben mich in ihrem Eifer nicht bemerkt.

Ich stand hinter Ihnen. Ich bin sozusagen Kollege,

mein Fräulein — John Speekes, Spiritist und Ge-

dankenleser."

Felicia neigte leicht das schöne Haupt. Ein Ge-

dankenleser — ein Spiritist — pah! Mit kurzem

Gruße wollte sie sich entfernen. Aber der Fremde hielt

sie zurück.

„Verzeihen Sie eine Frage. Wenn ich recht ge-

hört habe, erscheint Ihnen der Besitz dieses Schmuck-

stückes im höchsten Grade erstrebenswert?"

In den Augen der Schauspielerin blitzte es auf.

„Warum foll ich es leugnen? Sie haben es ja gehört."

„Darf ich mir erlauben, Ihnen dasselbe anzubieten?"

Sie sah ihn erstaunt, fast 'starr an. „Sie wollen

mir die Brosche schenken?"

Der Fremde schüttelte lächelnd den Kopf. „Nicht

schenken, sondern verkaufen. Mir ist nämlich soeben

eine Idee gekommen, die mir der Ausführung wert

erscheint, und Künstler können doch einander unter-

stützen. — Erlauben Sie mir, Sie einige Schritte zu

begleiten?"

„Bitte."

Was die beiden auf dem gemeinsamen Wege mit-

einander verhandelten, hat niemand erfahren.

Und nun das Nachspiel.

Eine halbe Stunde nach der Entdeckung des Diebes

im Konzertsaal finden wir Speekes, Felicia Reckers,

den Polizisten und— den ertappten Dieb in vertraulicher

Unterredung in einem Separatzimmer eines Hotel-

restaurants.

Der Gedankenleser reicht der Schauspielerin soeben

mit vergnügter Miene die Hand, indem er verbindlich

bemerkt: „Meine Gnädige, Sie haben Ihre Sache vor-

trefflich gemacht und das Schmuckstück redlich verdient."

„O, Künstler müssen einander behilflich sein," ent-

gegnete diesmal die junge Dame.

„Und hier," wendet sich der Gedankenleser an den

Polizisten, „ist Ihr Honorar. Und hier das Ihre,

Alfred," sagt er zu dem angeblichen Diebe. „Ich habe

es reichlich bemessen, denn unsere wirkungsvolle Re-

klame wird mir meine Auslagen zehnfach ersetzen. Ihr

falscher Bart und Ihre Perücke, lieber Alfred, haben

Sie übrigens so gänzlich verändert, daß ich selbst kaum

meinen stotten Gehilfen wiedererkannt hätte."

„Nun, man lernt doch etwas bei Ihnen," ruft der

Pseudospitzbube lachend.

„Also, meine Herrschaften," schließt der Gedanken-

leser mit bedeutungsvollem Blicke gegen seine Ver-

bündeten, „jetzt habe ich Sie nur noch um strengste

Verschwiegenheit zu bitten. Und nun wollen wir ein

paar Flaschen Champagner zur Feier des prächtigen

Gelingens dieses Geniestreiches leeren."

(Nachdruck verboten.)

Der Friseur der Kaiserin Kugenie. — Jin Jahre

1856 wohnte am Madeleineplatz in Paris ein geschickter

Damenfriseur, Namens Leroi, der unablässig darüber nach-

sann, wie er sich in seinem Berufe besonders auszeichnen

könne, um seinen sämtlichen Kollegen den Rang abzulausen.

Lange wollte ihm nichts einfallen, aber endlich kam ihm ein

günstiger Zufall zu Hilfe.

Er hatte einige Kundinnen von hohem Adel, darunter

auch eine Gräfin M., die bei der Kaiserin Eugenie sehr in

Gunst stand. Als er nun eines Tages im Vorzimmer bei

dieser wartete, vernahm er ziemlich deutlich, ww sm Neben-

zimmer die Gräfin halblaut zu ihrer Kammerfrau sagte:

„Nun muß ich also noch eine Stunde unter den Händen

Ler-m c.ushalten. Es ist är^rlich, Louison, daß Sie nicht

ordentlich zll festeren Perstehen."

„O, ich kann es wohl," versetzte die Zofe.

„Aber lange nicht so gut," warf die Gebieterin ein.

„Das ist schon richtig, gnädige Frau. Es giebt über-

haupt in keinem vornehmen Hause irgend eine Kammerfrau,

die so vortrefflich zu frisieren versteht wie ein Damenfriseur.

Die Herren haben auch solches Geschäft eben ganz und gar

zu ihrem Lebensstudium gemacht und dadurch nach und nach

die erstaunlichste Geschicklichkeit erlangt."

„So ist es freilich," antwortete seufzend die Gräfin,

„und deshalb sehen wir uns also gezwungen, diese Leute

mit ihren Händen, mit denen sie vorher irgend eine andere

Person frisiert haben, in unseren Haaren umherwühlen und

arbeiten zu lassen."

Dies kurze Gespräch, welches zu belauschen ihm vom

gütigen Schicksal vergönnt war, erleuchtete wie ein zündender

Blitzstrahl plötzlich den erfinderischen Geist Lerois.

Er wurde dann ins Toilettezimmer gerufen und frisierte

mit seiner vollendeten Meisterschaft die Gräfin aufs Schönste

und Zierlichste. Sie erklärte ihm lächelnd, nachdem sie sich

im Spiegel besehen, daß sie mit seiner Leistung sehr zu-

frieden sei.

„Das nächste Mal wird sie sicherlich noch viel zufrie-

dener sein," dachte der Haarkünstler, als er sie verließ und

noch am selben Tage kaufte er einige Dutzend Paar der

feinsten und weichsten gelben Glacehandschuhe. Gelb war

damals nämlich gerade für Handschuhe die Modefarbe.

Schon nach einer Woche mußte er abermals die Gräfin

frisieren für irgend eine Festlichkeit. Da zog er, als er die

Arbeit beginnen wollte, dazu ein Paar ganz neue gelbe Glace-

handschuhe an und frisierte mit diesen an den Händen die

Gräfin ebenso geschickt wie sonst.

„Ei, das ist ja ganz etwas Neues!" rief diese überrascht.

„Gnädige Fran," versetzte er, „ich habe das ausgedacht,

weil ich anzunehmen Grund habe, daß es für die Damen

so passender und angenehmer ist."

„Sie sind ein Genie, Herr Leroi! Mit solchen ausgezeich-

neten Ideen müssen Sie unfehlbar Ihr Glück machen."

Bei seinen anderen vornehmen Kundinnen machte er es

ebenso. Jedesmal benutzte er ein Paar ganz neue Hand-

schuhe dazu, welche die Damen ihm natürlich mitbezahlen

mußten, was sie auch ganz gerne thaten. Auch die Kaiserin

Eugenie erfuhr von der Neuerung. Sie ließ ihn kommen,

sich von seinen behandschuhten Händen frisieren, und er-

nannte ihn dann zu ihrem Hoffriseur, so außerordentlich zu-

frieden war sie mit ihm. Fortan hatte er ihre schönen Haare

Arljr. Wumm u. Schwarzenstein,

du iieucuinnnte tuploumtstche ^erUen^du ^eutschcu Nuchu m China.

beständig unter seiner künstlerischen Obhut. Reiste sie nach

Compiögne, nach Biarritz oder sonst wohin, so mußte er sie

begleiten. Er bezog ein hohes Gehalt, verdiente überhaupt

sehr viel Geld. Interessant wäre es zu erfahren, ob dis Ex-

kaiserin noch jetzt ihre Haare nur mit Handschuhen be-

rühren läßt. F. L.

Modernes Inserieren. — Der vor kurzem gestorbene

Oberstlidienrat v. Dillmann hat sich in einer beachtenswerten

Schrift über die Bedeutung der Presse für die Geschäftswelt

in folgender Weise verbreitet:

„Das gesprochene Wort hat ganz besondere Vorzüge: der

Klang, der Ton, die Gebärden können durch nichts ersetzt

werden; aber es hat auch eine sehr beschränkte Tragweite. Das

Mittel, um die Tragweite des Wortes zu vergrößern, bietet

die Presse. Durch sie erweitert sich der Kreis der Hörer zum

Kreise der Leser. Das vornehmste Mittel, das Angebot in

weitere Kreise zu tragen, ist daher die gedruckte Anzeige,

das Inserat.

Einem Volke wie dem deutschen, in dem die Sch eil,

sein Innerstes zu enthüllen, so tief sitzt, das

aus angeborener Schüchternheit oft genug als unbeholfen

verschrieen wnrde — einem solchen Volke darf das Wort, das

nirgends mehr gilt als im Handel: „Nur das ist der Mann,

was er aus sich selbst macht," zugerufen werden. Fern sei es,

die plumpe Zudringlichkeit, die lügnerische und verleumderische

Aüpt'cisungsweise, die Geschrei: und Tamtamreklame zu em-

pfehlen. Aber etwM? weniger Schüchternheit, etwas mehr

Mut, aus sich herauszuge^.' und seine Ware von der gnten

und soliden Seite der Welt vor Aua-m zu stellen, daS dürfte

doch manchem deutschen Geschäftsmanns zn raten sein."^

Nun, die deutsche Geschäftswelt hat neuerdings einsehen

gelernt, daß mit den alten Grundsätzen und Prinzipien des

früheren, kleinen Geschäftswesens gebrochen werden mnß; das

Inserat lernt anch bei uns allmählich seine Wichtigkeit er-

kennen.

Sich fern haltend von der Marktschreierei und Schwindel-

hastigkeit, zeichnet sich das deutsche Jnseratenwesen aus durch

Kunstsinn und Zielbewußtsein. Es steckt dem Deutschen nun

einmal im Blute, alles gründlich zu machen und auch an

die Dinge des praktischen Lebens mit wissenschaftlichem Ernst

heranzugehcn. In der That hat man das Inserieren in

Deutschland zu einer Wissenschaft und zu einer Kunst ge-

macht, und in Bezug auf Vornehmheit, künstlerische Aus-

stattung und Solidität bei aller Großartigkeit kommt kaum

die Geschäftswelt eines anderen Staates der deutschen gleich.

Längst verschwunden ist das Vorurteil, daß ein großer Kauf-

mann mit weitverbreiteter, sicherer Kundschaft überhaupt nicht

zu inserieren braucht. Man wird heute den Kaufmann

verlachen, der noch vor dreißig Jahren sagen durfte: „Mein

Geschäft ist zu groß und zu vornehm, ais daß ich inserieren

müßte." Die Geschäftsleute, die dieser Ansicht huldigten, sind

überflügelt, von der Konkurrenz zu Boden getreten worden,

und das Eingehen vieler alter, eingesessener Firmen, das

man in den letzten Jahren in den verschiedensten Orten

Deutschlands beobachten konnte, ist zum größten Teil darauf

zurückzuführen, daß diese Leute nicht mit der Zeit gingen,

daß sie sich nicht entschließen konnten, eine zweckentsprechende

und geschickte Reklame zu machen, mit welcher die Konkurrenz

vorging. Heutzutage inseriert jedes Geschäft, und zwar um

so mehr, je größer es ist, und die Praxis hat es gelehrt,

daß Inserate nur Wert haben, wenn sie beständig erscheinen

und wenn sie recht auffällig sind.

Die Illustrationen, mit denen gewisse Firmen heutzutage

in Deutschland ihre Inserate, sogenannte „dekorierte Inserate",

ausstatten, sind vornehmer, besser und künstlerischer als die

textlichen Illustrationen in vielen Ilnterhaltungsblättern des

Auslandes.

Allerdings wurde dieser Art von Inserenten dadurch eine

große Unterstützung zu teil, daß die belletristischen Blätter,

die Wochen- und Monatsschriften, einen außerordentlichen

Aufschwung nahmen. Diese gut redigierten, künstlerisch schön

ausgestatteten Blätter vermehrten zumeist in überraschender

Weise ihre Abonnentenzahl, damit aber zugleich ihren Leser-

kreis. Sie werden meist in Familien gelesen und auf jeden

Abonnenten kommen durchschnittlich gerechnet vier andere Per-

sonen, die das Blatt gleichzeitig iesen. In den öffentlichen

Lokalen sind die Monats- und Wochenschriften außerordent-

lich stark begehrt und hier kommen auf ein Exemplar hundert

und mehr Leser. Durch die Lesezirkel findet ebenfalls eine

außerordentliche Verbreitung dieser Schriften statt und ein

Exemplar wird hier von mindestens zwanzig Personen, wenn

nicht mehr, gelesen. Ja, man kann behaupten, dis Teilnehmer

der Lesezirkel und die Besucher der öffentlichen Lokale lesen

nicht nur diese Blätter, sondern sie studieren sie vollständig

durch. Es ist daher nicht zu viel behauptet, wenn man an-

nimmt, daß auf ein Exemplar dieser illustrierten Wochen-

und Monatsschriften dreißig bis vierzig Leser kommen.

Die Inserate in einer Wochen- oder Monatsschrift, welche

die gleiche Auflage hat, wie irgend eine beliebte Tageszeitung,

müssen also dreißig- bis vierzigmal so stark wirken, als die

Annoncen in den täglich erscheinenden Zeitungen.

Auch weitverbreitete, in regelmäßigen Zwischenräumen er-

scheinende gebundene Bücher werden neuerdings mit

Vorliebe von verständigen Inserenten benutzt, denn hier

wirken die Inserate naturgemäß besonders nachhaltig und

intensiv. Gebundene Bücher wirft inan nicht weg, nach-

dem man sie gelesen hat, man bewahrt sie auf, legt sich da-

mit eine Bibliothek an, zu der man immer wieder greift, aus

der man gern an Freunde und Bekannte Bände ausleiht.

Text und Illustrationen bieten immer wieder willkommene

Unterhaltung. Daß natürlich dann auch die Inserate durch-

blättert und gelesen werden, welche durch die künstlerische

Ausstattung und die hübschen Illustrationen an und für sich

eine Sehenswürdigkeit sind, ist selbstverständlich, und so wirkt

ein Inserat in einem oftgelesenen Bande nicht nur wochen-

und monatelang, nein sogar nach Jahren noch ist seine

Wirkung nicht erloschen. A. O. Klaußiuann.

Gin Nciimenfreund. — Der Großherzog Karl August

von Weimar hatte eine ausgeprägte Vorliebe für die Blumen.

Wie diese Neigung entstand, erzählt folgendes schöne Ge-

schichtchen.

Der Oberhofprediger Röhr pflegte zur Sommerzeit, wenn

er am Sonntag zu predigen hatte, den Sonnabend in der

Frühe nach Belvedere hinaus zu gehen, um im dortigen

Parke, von morgenlicher Stille begünstigt und erhoben,

seine Predigt zu überdenken. So hatte er sich auch einmal

ergangen und schickte sich eben wieder zum Heimwege an,

als er in der Nähe der Gewächshäuser dem Großherzoge be-

gegnete, der ihn freundlich ansprach und sofort einlud,

falls er Zeit habe, mit ihm zu frühstücken. Röhr nimmt die

Einladung an und der Großherzog befiehlt, in einem der

Gewächshäuser zu servieren. ' Unterdessen führt er seinen

Gast im Blumengarten umher und durch die Glashäuser,

macht ihn auf die interessantesten Pflanzen aufmerksam, nennt

jede bei ihrem wissenschaftlichen Namen und giebt eine Be-

schreibung davon, wie sie einem Professor der Botanik Ehre

gemacht hätte.

Röhr hört erstaunt zu, und als man sich endlich zum

Frühstück setzt, sagt er: „Daß königliche Hoheit ein Freund

und Liebhaber der Botanik sind, ist allgemein bekannt; daß

Sie aber eine so ausgebreitete und eingehende Kenntnis

dieser Wissenschaft besitzen, das hätte ich mir nicht träumen

lassen. Was hat Sie nur zu so strengem Studium derselben

geführt?"

„Mein lieber Röhr," antwortete der Großherzog, „das

will ich Ihnen sagen. Als im Jahre tdOl> das große Un-

glück über unser Vaterland kam und ich ringsum so viele

Untreue, Verrat und Betrug sah, da bin ich an der Mensch

heit verzweifelt. Und da hat mich allein die alte Liebe zur

Natur aufrecht erhalten, und ich habe mich in sie versenkt.

Und da mich die Menschen anekelten, bin ich zu den Pflan-

zen gegangen, habe sie studiert und habe mit den Blumen

verkehrt, und — die Blumen haben mich nicht betrogen." 6-

Aämifche Aieustmädcheu. — In Nom erstreckt-sich die

DienstbotennotNnehr auf eü>. Qualität, als auf die Quanti-

tät, das heißt: es sind Mädchen genug zu haben, aber . . .

sie sind auch danach. .

Die Mädchen kommen meist aus Kalabrien, Apulien uns

aus der Campagna. VermietungsänUcr «ffebt cs nicht.

Alan erkundigt sich bei seinem Bäcker oder Schlächter nach

einem Mädchen und hier erfährt mau gewöhnlich ststa-u

Adresse eines solchen, das d'rekt van außerhalb komnu mm