Heft 5.

Das Buch für Alle.

14l

Laschi, Maxime du Camp, Faldello, Michelet, Diderot,

Legouvä, Bain, Taine erzählen viele Beispiele von

Grausamkeiten, die der Pöbel bei Ausständen in ganz

sinn- und zweckloser Weise verübte."

Woher kommt nun, wie entsteht der merkwürdige

Einfluß, den die Masse auf den einzelnen ausübt,

wie entsteht dieser tolle Herdenwahnfinn, dem der ein-

zelne sich unterwerfen muß?

Wir wissen es nicht. Wir stehen vor einer vor-

läufig noch unerklärten Thatsache, und man muß sich

mit dem Erfahrungsgrundsatz begnügen, daß eben

dieser Einfluß der „großen Masse" vorhanden ist, wenn

man ihn auch noch nicht genügend erforscht hat, um

sein Zustandekommen wissenschaftlich begründen zu

können.

l^fü!tlls^§. (Nachdruck verboten )

Ans Walter Scotts Illilterivochen. — In seinen: acht-

undzwanzigsten Lebensjahre vermählte sich Walter Scott mit

der schönen Miß Carpenter. Er war damals noch kein be-

rühmter Dichter, sondern nur ein einfacher Rechtsanwalt,

fühlte sich aber

beständig höchst

poetisch gestimmt

während der glück-

lichen Flitterwo-

chen, die er mit

seiner jungen Frau

auf einem kleinen

Landgute in der

Nähe von Edin-

burg verlebte.

Das junge Ehe-

paar ging eines

Nachmittags beim

schönsten Sonnen-

schein spazieren

und gelangte an

das Ufer eines

großen Teiches mit

anmutiger land-

schaftlicher Hinge-

bung, einer reiz-

vollen Scenerie

von Wiesen und

begrasten Hügeln

mit einer Schäfer-

hütte im Vorder-

grund und einer-

alten verfallenen

Burgruine auf

hohem Felsen im

Hintergrund.

„Hier laß uns

rasten, Geliebte,"

sagte Walter. „O,

wie schön ist es

hier!"

„Ja, es ist hier-

ganz nett," meinte

seineFrnu. „Wenn

es nur nicht so

heiß wäre und

nichtsovieleMücken

umherschwirrten."

Sie setzten sich

auf eine Stein-

bank.

„Siehst du die

alte Burgruine drüben auf dem Felsen?" fragte er in poetischer

Begeisterung. „Dabei muß man an die längst ent-

schwundene glanzvolle Nitterzeit denken, an die so glor- . -

reiche und herrliche schottische Vergangenheit."

„Gott sei Dank, daß wir damals nicht gelebt

haben!" rief sie.

„Warum das, meine Liebe?" fragte er etwas be-

troffen.

„Weit wir in solchem Falle längst tot und begraben sein

würden."

„Da hast du freilich recht; das muß ich zugeben. Aber

hättest du nicht gerne eine Edeldame in der ritterlichen Vor-

zeit sein mögen?"

„Nein."

„Warum nicht?"

„Weil ich auf alten Gemälden gesehen habe, daß die

Edeldamen in jener Zeit nichts weniger als geschmackvoll

und nett sich kleideten. Sie sehen alle so steif und häßlich

aus. So, wie ich jetzt gekleidet bin, gefalle ich mir viel

besser."

„Hm, hm!" brummte leise der zukünftige geniale Roman-

dichter und dachte im stillen- „Für ritterliche Poesie und

Romantik hat mein Weibchen, so scheint es, gar kein Ver-

ständnis." Dann fragte er nach einer kleinen Pause: „Du

siehst doch das Schäferhüttchen da?"

„Ja, gewiß."

„Das finde ich so poetisch, so höchst idyllisch."

„Mag sein, lieber Walter! Aber ein hübsches, solides

Haus, so wie wir eines bewohnen, mit komfortabler Ein-

richtung, ist doch wohl besser und angenehmer, meine ich."

„Hm!" dachte er. „Für empfindsame Schäferpoesie scheint

sie auch nicht empfänglich zu sein."

„Siehst du die Lämmchen da auf der Weide?" fragte er

uach Uner weiteren Pause.

„Woran denkst du dabei?"

„An dich."

„Jst's möglich?"

Er sprach das in einein beinahe entrüsteten Tone. Fast

schien es, als würde jetzt die erste kleine Sturmwolke an:

ehelichen Flitterwochenhimmel Heraufziehen.

„Ja, siehst du, mein Lieber, beim Anblick der Lämmer, da

dachte ich daran, wie dir der gute Lammsbraten so vortrefflich

schmeckte, dei: wir gestern mittag hatten. Es freute mich ja

so sehr, daß du damit so zufrieden wärest."

„Du bist mein teures Lieb!" rief er und küßte sie. „Es

ist ganz richtig, ein guter Lammsbraten ist meine Leibspeise."

Das kleine Sturmwölkchen war spurlos vom klaren, son-

nigen Flitterwochenhimmel verschwunden. Der Ehebund war

in der Folgezeit ein sehr glücklicher. Er, voll Poesie und

Romantik, war ein großer Dichter, sie, die personifizierte

Prosa, eine ganz vortreffliche Hausfrau. Und so paßten dis

beiden also sehr gut füreinander. F. L.

Neuester Jagdsport. — Es kann nicht bezweifelt werden,

daß es nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Völker-

stämme, ja Rassen giebt, auf welche jede Gefahr eine be-

sondere Anziehungskraft ausübt. Die germanischen Rassen,

Engländer, Skandinavier und Deutsche, scheinen am meisten

diesem Zauber zu unterliegen, und sehr bezeichnend für die Art

und Weise, wie bei den germanischen Nassen die Gefahr beliebt

ist und immer wieder auf die Leute Anziehungskraft aus-

übt, sind auch die Jagdarten, die „modern" werden. Die

Löwenjagd ist ein überwundener Standpunkt, auch die Ele-

fantenjagd gilt nicht mehr für gefährlich genng, seitdem man

Büchsen konstruiert hat, die Explosionskugeln schießen, von

denen eine einzige den Elefanten unschädlich macht. Einiger-

maßen in Ansehen steht noch die Büffeljagd in Afrika, aber

sie ist ebenfalls etwas Altes und man sucht nach neuen, auf-

regenderen Jagdarten.

Eine solche hat inan jetzt in: Walfischfang gefunden

und schon in der abgelaufenen Saison Habei: englische Jäger

zum Privatvergnügen die Walfischjagd ausgeübt, und wahr-

scheinlich wird dieser Sport in den nächsten Jahren noch viel

allgemeiner werden. Der Walsisch ist selten geworden, und

die Jäger müssen sich daher schon auf eine kleine Nordpolar-

reise einrichten. Die große Gefahr beruht darin, daß der

Walfisch mit einem einzigen Schlag seiner Schwanzflosse das

Boot, in den: sich seine Verfolger befinden, zerschmettern

kann. Die nächste Gefahr ist die, daß der Walfisch, der har-

puniert morden ist, das Boot, das durch eine Leine an die

Harpune befestigt wird, mit der Geschwindigkeit eines Schnell-

zuges durch die Fluten hinter sich herschleppt, so daß es dem

Dampfer, zu den: das Boot gehört, oft unmöglich wird, in

gleicher Geschwindigkeit zu folgen. Bricht die Nacht herein,

dann sind die Jäger im Boot in großer Gefahr, denn sie

finden oft den Weg zum Schiff gar nicht mehr zurück.

In Südkalifornien haben die Sportsmen jetzt eine ganz

wahnsinnige Jagd erfunden, nämlich den Fischfang zu

Pferde. Die Küste Kaliforniens ist felsig, und das Meer

bricht sich hier mit ungeheurer Gewalt. Haushoch find

die Wellen, die bei einem schweren Südweststurm in regel-

mäßigen Zwischenräumen die Küste treffen. Diese Küste ist

mit Felszacken besetzt, und bei heftigem Sturme schleudert

jede große Welle zwischen die Felszacken allerlei Fische, be-

sonders einen Fisch, der bis anderthalb Meter lang wird

und den Namen „Seeteufel" führt, weil er einen großen,

breiten, stacheligen Kopf mit riesigem Maul und vielen

Zähnen hat und am ganzen Körper gestachelt ist. Der Jäger

wählt ein Pferd, das sich nicht scheut, ins Wasser zu gehen,

und hat außerdem einen langen Stab, an dessen Ende ein

scharfer Haken, ähnlich einem Bootshaken, befestigt ist. So-

bald eine Welle von der Küste zurückflutet, jagen die Jäger mit

ihren Pferden in das Wasser hinein und versuche,: mit ihren

Bootshaken die Teufelsfische zu fassen und auf einen höher gelege-

nen Platz zu schleppen. Lange dürfen sie sich aber nicht aufhalten,

denn trifft die nächste heranstürmende Welle den Reiter zwischen

den Klippen, so schlägt sie ihn entweder sofort tot oder sie wirst

ihn zwischen die Felsen, daß er Hals und Bein bricht. Gerade

wegen dieser Gefahr aber ist die Jagd so außerordentlich beliebt.

In Georgia und in Florida in Südamerika wird jetzt

auch von tollkühnen Jägern die Jagd auf Klapper-

schlangen betrieben, und zwar auf die schwarze Klapper-

schlange, die nicht weniger als sechs Fuß lang ist. Die

ganze Waffe, die man gegen das Ungeheuer anwenden kann,

dessen Biß absolut tödlich ist, besteht in einen: langen Stabe,

der an seinem Ende eine eiserne Gabel trägt. Es handelt

sich darum, mit

der Gabel den Kopf

der Schlange zu

fassen und auf den

Erdboden zu

drücken. Die Jä-

ger müssen in die

dichtbewachfenen

Sumpfterrains

eindringen und

scharf gespannt

lauschen, bis sie

das Klappern der

Hornhautüberreste

am Ende des

Schlangenschwan-

zes hören. Dann

heißt es, die Augen

ordentlich aufma-

chen, denn wenn

man dieses Ge-

räusch hört, ist

man in der furcht-

barsten Gefahr.

Unmittelbar nach

den: Klappern

schnelltdieSchlange

den Kopf nach vor-

wärts und beißt.

Es heißt dann

mit der Ga-

bel zustechen,

und der Bruch-

teil einer Se-

kunde kann ge-

! nügen, um den

JägerdemBiß

der Schlange

auszusetzen.

In dersel-

ben Gegend

wird auch die

Alligato-

renjagd be-

trieben. Das

Krokodilleder,

aus welchem

allerlei Ta-

schen, Bücher,

Portefeuilles

u. s. w. gefer-

tigt werden,

ist außeror-

dentlich Mode

geworden. Es

gehen deshalb

Jäger in die Mississippisümpfe, wo Alligatoren leben, und

schießen die Alligatoren bei Nacht vom Boot aus, indem sie in

eisernen Körben an der Spitze des Boots Feuer unterhalten, das

die Alligatoren anlockt. Es müssen ausgezeichnete Jäger sein,

denn nur der Schuß, der das Auge des Alligators trifft, tötet

das Tier. Ein Schuß aber, der den Alligator an seine spitze

Schnauze trifft, schmerzt ihn sehr, und das wütende Tier stürzt

sich gewöhnlich auf das Boot, um sich an seinem Feinde zu

rächen; wenn es das Boot zum Kentern bringt, und wenn

die zwei oder drei Jäger, die sich darin befinden, ins Wasser-

stürzen, dann sind sie verloren. A. O. K.

Gin Unterschied. — Wenige Tage nach dem in: Jahre

1643 erfolgten Tode des in: Gegensätze zu seinen: Vorgänger-

Heinrich IV. allgemein verhaßten Königs Ludwig XIII. von

Frankreich führte dessen Witwe, Anna von Oesterreich, ihren

fünfjährigen Sohn, den nachmaligen Ludwig XIV., in die

Basilika des Boulogner Wäldchens, wo die Leiche Ludwigs

XIII. beigesetzt worden war.

„Mein Sohn," sagte Königin Anna bewegt zu dem Knaben,

„hier siehst du den Sarg deines Vaters neben dein deines

Großvaters Heinrich IV. Willst du einst ein beglückendes Re-

giment führen, so strebe nie deinen: Vater, sondern stets

deinem Großvater nach!"

„Weshalb dem Großvater und nicht meinem Vater?"

fragte der aufgeweckte Knabe.

„Weil man im ganzen Reich bei Heinrichs IV. Tod trauerte

und beim Tode Ludwigs XIII.-sich freute. In wenigen

Jahren wirst du diesen Unterschied verstehen." I. W.

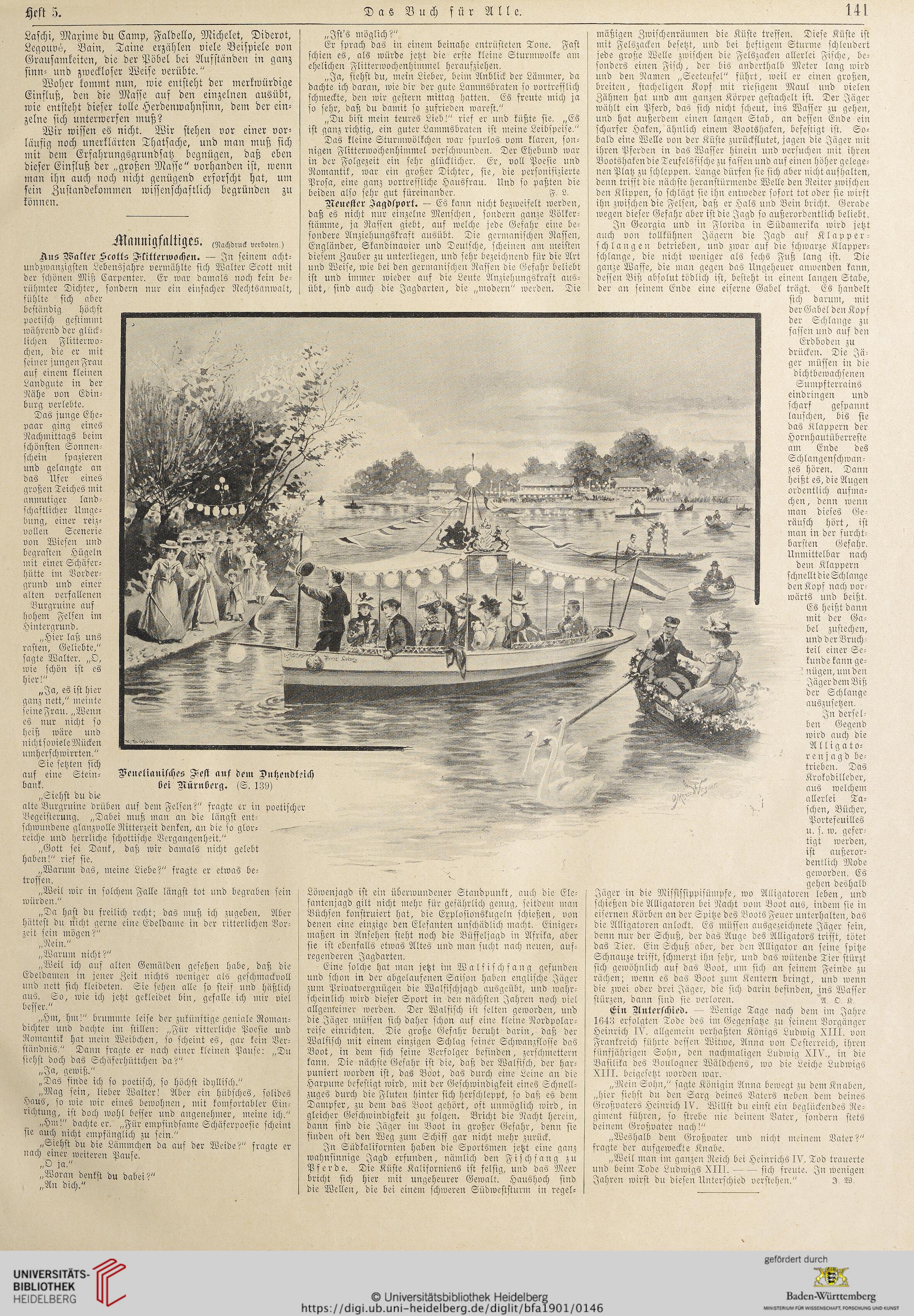

Nenclianisches Kest aus dem Duhendteich

bei Nürnberg. (S. 139)

Das Buch für Alle.

14l

Laschi, Maxime du Camp, Faldello, Michelet, Diderot,

Legouvä, Bain, Taine erzählen viele Beispiele von

Grausamkeiten, die der Pöbel bei Ausständen in ganz

sinn- und zweckloser Weise verübte."

Woher kommt nun, wie entsteht der merkwürdige

Einfluß, den die Masse auf den einzelnen ausübt,

wie entsteht dieser tolle Herdenwahnfinn, dem der ein-

zelne sich unterwerfen muß?

Wir wissen es nicht. Wir stehen vor einer vor-

läufig noch unerklärten Thatsache, und man muß sich

mit dem Erfahrungsgrundsatz begnügen, daß eben

dieser Einfluß der „großen Masse" vorhanden ist, wenn

man ihn auch noch nicht genügend erforscht hat, um

sein Zustandekommen wissenschaftlich begründen zu

können.

l^fü!tlls^§. (Nachdruck verboten )

Ans Walter Scotts Illilterivochen. — In seinen: acht-

undzwanzigsten Lebensjahre vermählte sich Walter Scott mit

der schönen Miß Carpenter. Er war damals noch kein be-

rühmter Dichter, sondern nur ein einfacher Rechtsanwalt,

fühlte sich aber

beständig höchst

poetisch gestimmt

während der glück-

lichen Flitterwo-

chen, die er mit

seiner jungen Frau

auf einem kleinen

Landgute in der

Nähe von Edin-

burg verlebte.

Das junge Ehe-

paar ging eines

Nachmittags beim

schönsten Sonnen-

schein spazieren

und gelangte an

das Ufer eines

großen Teiches mit

anmutiger land-

schaftlicher Hinge-

bung, einer reiz-

vollen Scenerie

von Wiesen und

begrasten Hügeln

mit einer Schäfer-

hütte im Vorder-

grund und einer-

alten verfallenen

Burgruine auf

hohem Felsen im

Hintergrund.

„Hier laß uns

rasten, Geliebte,"

sagte Walter. „O,

wie schön ist es

hier!"

„Ja, es ist hier-

ganz nett," meinte

seineFrnu. „Wenn

es nur nicht so

heiß wäre und

nichtsovieleMücken

umherschwirrten."

Sie setzten sich

auf eine Stein-

bank.

„Siehst du die

alte Burgruine drüben auf dem Felsen?" fragte er in poetischer

Begeisterung. „Dabei muß man an die längst ent-

schwundene glanzvolle Nitterzeit denken, an die so glor- . -

reiche und herrliche schottische Vergangenheit."

„Gott sei Dank, daß wir damals nicht gelebt

haben!" rief sie.

„Warum das, meine Liebe?" fragte er etwas be-

troffen.

„Weit wir in solchem Falle längst tot und begraben sein

würden."

„Da hast du freilich recht; das muß ich zugeben. Aber

hättest du nicht gerne eine Edeldame in der ritterlichen Vor-

zeit sein mögen?"

„Nein."

„Warum nicht?"

„Weil ich auf alten Gemälden gesehen habe, daß die

Edeldamen in jener Zeit nichts weniger als geschmackvoll

und nett sich kleideten. Sie sehen alle so steif und häßlich

aus. So, wie ich jetzt gekleidet bin, gefalle ich mir viel

besser."

„Hm, hm!" brummte leise der zukünftige geniale Roman-

dichter und dachte im stillen- „Für ritterliche Poesie und

Romantik hat mein Weibchen, so scheint es, gar kein Ver-

ständnis." Dann fragte er nach einer kleinen Pause: „Du

siehst doch das Schäferhüttchen da?"

„Ja, gewiß."

„Das finde ich so poetisch, so höchst idyllisch."

„Mag sein, lieber Walter! Aber ein hübsches, solides

Haus, so wie wir eines bewohnen, mit komfortabler Ein-

richtung, ist doch wohl besser und angenehmer, meine ich."

„Hm!" dachte er. „Für empfindsame Schäferpoesie scheint

sie auch nicht empfänglich zu sein."

„Siehst du die Lämmchen da auf der Weide?" fragte er

uach Uner weiteren Pause.

„Woran denkst du dabei?"

„An dich."

„Jst's möglich?"

Er sprach das in einein beinahe entrüsteten Tone. Fast

schien es, als würde jetzt die erste kleine Sturmwolke an:

ehelichen Flitterwochenhimmel Heraufziehen.

„Ja, siehst du, mein Lieber, beim Anblick der Lämmer, da

dachte ich daran, wie dir der gute Lammsbraten so vortrefflich

schmeckte, dei: wir gestern mittag hatten. Es freute mich ja

so sehr, daß du damit so zufrieden wärest."

„Du bist mein teures Lieb!" rief er und küßte sie. „Es

ist ganz richtig, ein guter Lammsbraten ist meine Leibspeise."

Das kleine Sturmwölkchen war spurlos vom klaren, son-

nigen Flitterwochenhimmel verschwunden. Der Ehebund war

in der Folgezeit ein sehr glücklicher. Er, voll Poesie und

Romantik, war ein großer Dichter, sie, die personifizierte

Prosa, eine ganz vortreffliche Hausfrau. Und so paßten dis

beiden also sehr gut füreinander. F. L.

Neuester Jagdsport. — Es kann nicht bezweifelt werden,

daß es nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Völker-

stämme, ja Rassen giebt, auf welche jede Gefahr eine be-

sondere Anziehungskraft ausübt. Die germanischen Rassen,

Engländer, Skandinavier und Deutsche, scheinen am meisten

diesem Zauber zu unterliegen, und sehr bezeichnend für die Art

und Weise, wie bei den germanischen Nassen die Gefahr beliebt

ist und immer wieder auf die Leute Anziehungskraft aus-

übt, sind auch die Jagdarten, die „modern" werden. Die

Löwenjagd ist ein überwundener Standpunkt, auch die Ele-

fantenjagd gilt nicht mehr für gefährlich genng, seitdem man

Büchsen konstruiert hat, die Explosionskugeln schießen, von

denen eine einzige den Elefanten unschädlich macht. Einiger-

maßen in Ansehen steht noch die Büffeljagd in Afrika, aber

sie ist ebenfalls etwas Altes und man sucht nach neuen, auf-

regenderen Jagdarten.

Eine solche hat inan jetzt in: Walfischfang gefunden

und schon in der abgelaufenen Saison Habei: englische Jäger

zum Privatvergnügen die Walfischjagd ausgeübt, und wahr-

scheinlich wird dieser Sport in den nächsten Jahren noch viel

allgemeiner werden. Der Walsisch ist selten geworden, und

die Jäger müssen sich daher schon auf eine kleine Nordpolar-

reise einrichten. Die große Gefahr beruht darin, daß der

Walfisch mit einem einzigen Schlag seiner Schwanzflosse das

Boot, in den: sich seine Verfolger befinden, zerschmettern

kann. Die nächste Gefahr ist die, daß der Walfisch, der har-

puniert morden ist, das Boot, das durch eine Leine an die

Harpune befestigt wird, mit der Geschwindigkeit eines Schnell-

zuges durch die Fluten hinter sich herschleppt, so daß es dem

Dampfer, zu den: das Boot gehört, oft unmöglich wird, in

gleicher Geschwindigkeit zu folgen. Bricht die Nacht herein,

dann sind die Jäger im Boot in großer Gefahr, denn sie

finden oft den Weg zum Schiff gar nicht mehr zurück.

In Südkalifornien haben die Sportsmen jetzt eine ganz

wahnsinnige Jagd erfunden, nämlich den Fischfang zu

Pferde. Die Küste Kaliforniens ist felsig, und das Meer

bricht sich hier mit ungeheurer Gewalt. Haushoch find

die Wellen, die bei einem schweren Südweststurm in regel-

mäßigen Zwischenräumen die Küste treffen. Diese Küste ist

mit Felszacken besetzt, und bei heftigem Sturme schleudert

jede große Welle zwischen die Felszacken allerlei Fische, be-

sonders einen Fisch, der bis anderthalb Meter lang wird

und den Namen „Seeteufel" führt, weil er einen großen,

breiten, stacheligen Kopf mit riesigem Maul und vielen

Zähnen hat und am ganzen Körper gestachelt ist. Der Jäger

wählt ein Pferd, das sich nicht scheut, ins Wasser zu gehen,

und hat außerdem einen langen Stab, an dessen Ende ein

scharfer Haken, ähnlich einem Bootshaken, befestigt ist. So-

bald eine Welle von der Küste zurückflutet, jagen die Jäger mit

ihren Pferden in das Wasser hinein und versuche,: mit ihren

Bootshaken die Teufelsfische zu fassen und auf einen höher gelege-

nen Platz zu schleppen. Lange dürfen sie sich aber nicht aufhalten,

denn trifft die nächste heranstürmende Welle den Reiter zwischen

den Klippen, so schlägt sie ihn entweder sofort tot oder sie wirst

ihn zwischen die Felsen, daß er Hals und Bein bricht. Gerade

wegen dieser Gefahr aber ist die Jagd so außerordentlich beliebt.

In Georgia und in Florida in Südamerika wird jetzt

auch von tollkühnen Jägern die Jagd auf Klapper-

schlangen betrieben, und zwar auf die schwarze Klapper-

schlange, die nicht weniger als sechs Fuß lang ist. Die

ganze Waffe, die man gegen das Ungeheuer anwenden kann,

dessen Biß absolut tödlich ist, besteht in einen: langen Stabe,

der an seinem Ende eine eiserne Gabel trägt. Es handelt

sich darum, mit

der Gabel den Kopf

der Schlange zu

fassen und auf den

Erdboden zu

drücken. Die Jä-

ger müssen in die

dichtbewachfenen

Sumpfterrains

eindringen und

scharf gespannt

lauschen, bis sie

das Klappern der

Hornhautüberreste

am Ende des

Schlangenschwan-

zes hören. Dann

heißt es, die Augen

ordentlich aufma-

chen, denn wenn

man dieses Ge-

räusch hört, ist

man in der furcht-

barsten Gefahr.

Unmittelbar nach

den: Klappern

schnelltdieSchlange

den Kopf nach vor-

wärts und beißt.

Es heißt dann

mit der Ga-

bel zustechen,

und der Bruch-

teil einer Se-

kunde kann ge-

! nügen, um den

JägerdemBiß

der Schlange

auszusetzen.

In dersel-

ben Gegend

wird auch die

Alligato-

renjagd be-

trieben. Das

Krokodilleder,

aus welchem

allerlei Ta-

schen, Bücher,

Portefeuilles

u. s. w. gefer-

tigt werden,

ist außeror-

dentlich Mode

geworden. Es

gehen deshalb

Jäger in die Mississippisümpfe, wo Alligatoren leben, und

schießen die Alligatoren bei Nacht vom Boot aus, indem sie in

eisernen Körben an der Spitze des Boots Feuer unterhalten, das

die Alligatoren anlockt. Es müssen ausgezeichnete Jäger sein,

denn nur der Schuß, der das Auge des Alligators trifft, tötet

das Tier. Ein Schuß aber, der den Alligator an seine spitze

Schnauze trifft, schmerzt ihn sehr, und das wütende Tier stürzt

sich gewöhnlich auf das Boot, um sich an seinem Feinde zu

rächen; wenn es das Boot zum Kentern bringt, und wenn

die zwei oder drei Jäger, die sich darin befinden, ins Wasser-

stürzen, dann sind sie verloren. A. O. K.

Gin Unterschied. — Wenige Tage nach dem in: Jahre

1643 erfolgten Tode des in: Gegensätze zu seinen: Vorgänger-

Heinrich IV. allgemein verhaßten Königs Ludwig XIII. von

Frankreich führte dessen Witwe, Anna von Oesterreich, ihren

fünfjährigen Sohn, den nachmaligen Ludwig XIV., in die

Basilika des Boulogner Wäldchens, wo die Leiche Ludwigs

XIII. beigesetzt worden war.

„Mein Sohn," sagte Königin Anna bewegt zu dem Knaben,

„hier siehst du den Sarg deines Vaters neben dein deines

Großvaters Heinrich IV. Willst du einst ein beglückendes Re-

giment führen, so strebe nie deinen: Vater, sondern stets

deinem Großvater nach!"

„Weshalb dem Großvater und nicht meinem Vater?"

fragte der aufgeweckte Knabe.

„Weil man im ganzen Reich bei Heinrichs IV. Tod trauerte

und beim Tode Ludwigs XIII.-sich freute. In wenigen

Jahren wirst du diesen Unterschied verstehen." I. W.

Nenclianisches Kest aus dem Duhendteich

bei Nürnberg. (S. 139)