697

Das Buch für Alle.

Heft 20.

Und

ihn

ein:

zah

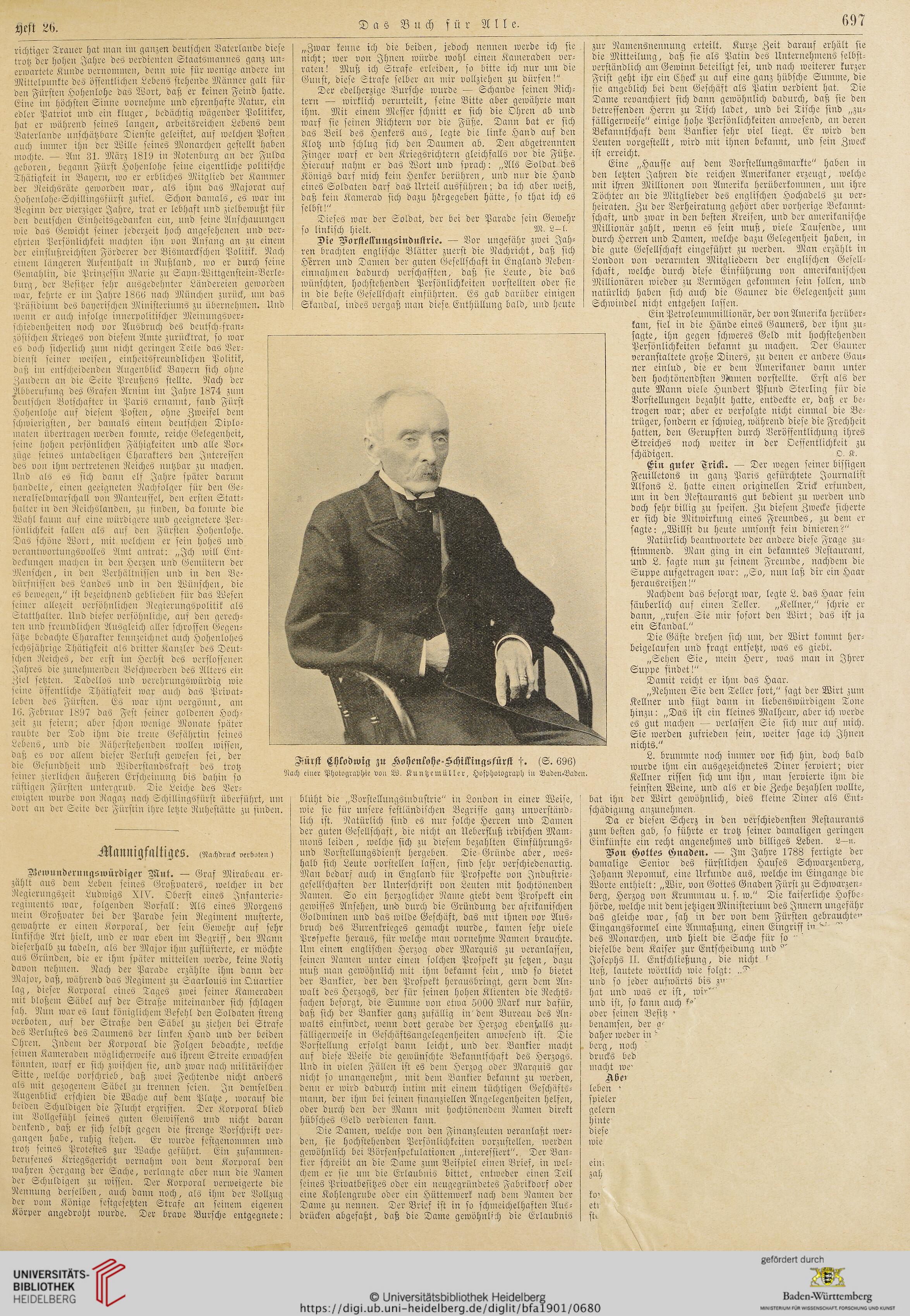

Kürst Hhkodwig zu Koßenkoße-Schistingsfürst st. (S. 696)

Nach einer Photograph« von W. Kuntzemüller, Hofphotograph in Baden-Baden.

ko-

st!

st'

blüht die „Vorstellungsmdustrne" :n London in einer Weise,

wie sie für unsere festländischen Begriffe ganz unverständ-

lich ist. Natürlich sind es nur solche Herren und Damen

der guten Gesellschaft, die nicht an Ueberfluß irdischen Mam-

mons leiden, welche sich zu diesem bezahlten Einführungs-

und Vorstellungsdienst hergeben. Die Gründe aber, wes-

halb sich Leute vorstellen lassen, sind sehr verschiedenartig.

Mair bedarf auch in England für Prospekte von Industrie-

gesellschaften der Unterschrift von Leuten mit hochtönenden

Namen. So ein herzoglicher Name giebt dem Prospekt ein

gewisses Anseheir, un-d durch die Gründung der afrikanischen

Goldminen und das wilde Geschäft, das unt ihnen vor Aus-

bruch des Burenkrieges gemacht wurde, kamen sehr viele

Prospekte heraus, für welche man vornehme Namen brauchte.

Um eiilen englischen Herzog oder Marquis zu veranlassen,

seineil Namen unter einen solchen Prospekt zu setzen, dazu

muß mail gewöhnlich mit ihm bekannt sein, und so bietet

der Bankier, der den Prospekt herausbringt, gern dem An-

walt des Herzogs, der für seinen hohen Klienten die Rechts-

sachen besorgt, die Summe von etiva 5000 Mark nur dafür,

daß sich der Bankier ganz zufällig in'dem Bureau des An-

walts einfindet, wenn dort gerade der Herzog ebenfalls zu-

fälligerweise iil Geschäftsangelegenheiten anwesend ist. Die

Vorstellung erfolgt dann leicht, und der Bankier macht

auf diese Weise die gewünschte Bekanntschaft des Herzogs.

Und in vielen Füllen ist es dem Herzog oder Marquis gar

nicht so unangenehm, mit dein Bankier bekannt zu werden,

denn er wird dadurch intim mit einein tüchtigen Geschäfts-

mann, der ihm bei seinen finanziellen Angelegenheiten helfen,

oder durch den der Mann mit hochtönendem Namen direkt

hübsches Geld verdienen kann.

Die Damen, welche von den Finanzleuten veranlaßt wer-

den, sie hochstehenden Persönlichkeiten vorzustellen, werden

gewöhnlich bei Börsenspekulationen „interessiert". Der Ban-

kier schreibt an die Dame zum Beispiel einen Brief, in wel-

chen: er sie um die Erlaubnis bittet, entweder einen Teil

seines Privatbesitzes oder eiir neugegründetes Fabrikdorf oder

eine Kohlengrube oder ein Hüttenwerk nach dem Namen der

Dame zu nennen. Der Brief ist in so schmeichelhaften Aus-

drücke,: abgefaßt, daß die Dame gewöhnlich die Erlaubnis

„Zwar kenne ich die beiden, jedoch nennen werde ich sie

nicht; wer von Ihnen würde wohl eine:: Kameraden ver-

raten! Muß ich Strafe erleiden, so bitte ich nur um die

Gunst, diese Strafe selber an nur vollziehen zu dürfen!"

Der edelherzige Bursche wurde — Schande seinen Rich-

tern — wirklich verurteilt, seine Bitte aber gewährte man

ihm. Mit einen: Messer schnitt er sich die Ohren ab und

warf sie seinen Richtern vor die Füße. Dann bat er sich

das Beil des Henkers aus, legte die linke Hand auf den

Klotz und schlug sich den Daumen ab. Den abgetrennten

Finger warf er den Kriegsrichtern gleichfalls vor die Füße.

Hierauf nahm er das Wort und sprach: „Als Soldat des

Königs darf mich keii: Henker berühren, und nur die Hand

eines Soldatei: darf das Urteil ausführen; da ich aber weiß,

daß keii: Kamerad sich dazu hLrgegeben hätte, so that ich es

selbst!"

Dieses war der Soldat, der bei der Parade sein Gewehr

so linkisch hielt. M. L-l.

Ire Worstekungsindullrie. — Vor ungefähr zwei Jah-

ren brachten englische Blätter zuerst die Nachricht, daß sich

Herren und Damen der guten Gesellschaft in England Neben-

einnahmen dadurch verschafften, daß sie Leute, die das

wünschten, hochstehenden Persönlichkeiten vorstellten oder sie

in die beste Gesellschaft sinsührten. Es gab darüber einigen

Skandal, indes vergaß man diese Enthüllung bald, und heute

bat ,

schädigung anzunehmen.

Da er diesen Scherz in den verschiedensten Restaurants

zum besten gab, so führte er trotz seiner damaligen geringen

Einkünfte ein recht angenehmes und billiges Leben. L—n.

Won Gottes Gnaden. — Im Jahre 1788 fertigte der

damalige Senior des fürstlichen Hauses Schwarzenberg,

Johann Nepomuk, eine Urkunde aus, welche im Eingänge die

Worte enthielt: „Wir, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzen-

berg, Herzog voi: Krummau u. s. w." Die kaiserliche Hofbe-

hörde, welche mit dein jetzigen Ministerium des Innern ungefähr

das gleiche war, sah in der von dem Fürsten gebrauchte^

Eingangsformel eine Anmaßung, einen Eingriff in

des Monarchen, und hielt die Sache für so --

dieselbe den: Kaiser zur Entscheidung und

Josephs II. Entschließung, die nicht

ließ, lautete wörtlich wie folgt: ..T

und so jeder aufwärts bis z-

hat und was er ist, wi--^'

und ist, so kann auch

oder seinen Besitz '

benamsen, der cu

daher weder in

berg, noch

drucks bed

macht we-

Aöei

leben -

spieler

gelern

Hinte

diese

wie

zur Namensnennung erteilt. Kurze Zeit darauf erhält sie

die Mitteilung, daß sie als Patin des Unternehmens selbst-

verständlich an: Gewinn beteiligt sei, und nach weiterer kurzer

Frist geht ihr ein Check zu auf eine ganz hübsche Summe, die

sie angeblich bei den: Geschäft als Patin verdient hat. Die

Dame revanchiert sich dann gewöhnlich dadurch, daß sie den

betreffenden Herrn zu Tisch ladet, und bei Tische sind „zu-

fälligerweise" einige hohe Persönlichkeiten anwesend, an deren

Bekanntschaft den: Bankier sehr viel liegt. Er wird den

Leuten vorgestellt, wird mit ihnen bekannt, und sein Zweck

ist erreicht.

Eine „Hausse auf dem Vorstellungsmarkte" haben in

den letzten Jahren die reichen Amerikaner erzeugt, welche

mit ihren Millionen von Amerika herüberkommen, um ihre

Töchter an dis Mitglieder des englischen Hochadels zu ver-

heiraten. Zu der Verheiratung gehört aber vorherige Bekannt-

schaft, und zwar in den besten Kreisen, und der amerikanische

Millionär zahlt, wenn es sein muß, viele Tausende, um

durch Herren und Damen, welche dazu Gelegenheit haben, ii:

die gute Gesellschaft eingeführt zu werden. Man erzählt in

London von verarmten Mitgliedern der englischen Gesell-

schaft, welche durch diese Einführung von amerikanischen

Millionären wieder zu Vermögen gekommen sein sollen, und

natürlich haben sich auch die Gauner die Gelegenheit zum

Schwindel nicht entgehen lassen.

Ein Petroleummillionär, der von Amerika Herüber-

kain, siel in die Hände eines Gauners, der ihn: zu-

sagte, ihn gegen schweres Geld mit hochstehenden

Persönlichkeitei: bekannt zu machen. Der Gauner

veranstaltete große Diners, zu denen er andere Gau-

ner einlud, die er dem Amerikaner dann unter

den hochtönendsten Minen vorstellte. Erst als der

gute Mann viele Hundert Pfund Sterling für die

Vorstellungen bezahlt hatte, entdeckte er, daß er be-

trogen war; aber er verfolgte nicht einmal die Be-

trüger, sondern er schwieg, während diese die Frechheit

hatten, den Gerupften durch Veröffentlichung ihres

Streiches noch weiter in der Oesfentlichkeit zu

schädigen. O. K.

Hin guter Krick. — Der wegen seiner bissigen

Feuilletons :n ganz Paris gefürchtete Journalist

Alfons L. hatte einen originellen Trick erfunden,

um in den Restaurants gut bedient zu werden und

doch sehr billig zu speisen. Zu diesen: Zwecke sicherte

er sich die Mitwirkung eines Freundes, zu den: er

sagte: „Willst du heute umsonst fein dinieren?"

Natürlich beantwortete der andere diese Frage zu-

stimmend. Man ging in ein bekanntes Restaurant,

und L. sagte nun zu seinen: Freunde, nachdem die

Suppe aufgetragen war: „So, nun laß dir ein Haar

herausreißen!"

Nachdem das besorgt war, legte L. das Haar fein

säuberlich auf einen Teller. „Kellner," schrie er

dann, „rufen Sie mir sofort dei: Wirt; das ist ja

ein Skandal."

Die Gäste drehen sich um, der Wirt kommt her-

beigelaufen und fragt entsetzt, was es giebt.

„Sehen Sie, mein Herr, was man ii: Ihrer

Suppe findet!"

Damit reicht er ihn: das Haar.

„Nehmen Sie den Teller fort," sagt der Wirt zum

Kellner und fügt dann in liebenswürdigen: Tone

hinzu: „Das ist ein kleines Malheur, aber ich werde

es gut mache:: — verlassen Sie sich nur auf mich.

Sie werden zufrieden sein, weiter sage ich Ihnen

nichts."

L. brummte noch immer vor sich hin, doch bald

wurde ihm ein ausgezeichnetes Diner serviert; vier

Kellner rissen sich um ihn, man servierte ihn: die

feinsten Weine, und als er die Zeche bezahlen wollte,

der Wirt gewöhnlich, dies kleine Diner als Eut-

(Nachdruck verböte» )

Wc'Mttnderungswürdiger Wut. — Graf Mirabeau er-

zählt aus den: Leben seines Großvaters, welcher in der

Oiegierungszeit Ludwigs XIV. Oberst eines Infanterie-

regiments war, folgenden Vorfall: Als eines Morgens

mein Großvater bei der Parade sein Regiment musterte,

gewahrte er einen Korporal, der sein Geivehr auf sehr

linkische Art hielt, und er war eben in: Begriff, den Mann

dieserhalb zu tadeln, als der Major ihn: zuflüsterte, er möchte

aus Gründen, die er ihn: später mitteilen werde, keine Notiz

davon nehmen. Nach der Parade erzählte ihn: dann der

Major, daß, während das Regiment zu Saarlouis in: Quartier

lag, dieser Korporal eines Tages zwei seiner Kameraden

mit bloßen: Säbel auf der Straße miteinander sich schlagen

sah. Nun war es laut königlichen: Befehl den Soldaten streng

verboten, auf der Straße den Säbel zu ziehen bei Strafe

des Verlustes des Daumens der linken Hand und der beiden

Ohren. Inden: der Korporal die Folgen bedachte, welche

seinen Kameraden möglicherweise aus ihrem Streite erwachsen

könnten, warf er sich zwischen sie, und zwar nach militärischer

Sitte, welche vorschrieb, daß zwei Fechtende nicht anders

als mit gezogenen: Säbel zu trennen seien. In demselben

AugenbUck erschien die Wache auf den: Platze, worauf die

beiden Schuldigen die Flucht ergriffen. Der Korporal blieb

in: Vollgefühl seines guten Gewissens und nicht daran

denkend, daß er sich selbst gegen die strenge Vorschrift ver-

gangen habe, ruhig stehen. Er wurde fesigenommen und

trotz seines Protestes zur Wache geführt. Ein zusammen-

berufenes Kriegsgericht vernahm von den: Korporal den

wahren Hergang der Sache, verlangte aber nun die Namen

der Schuldigen zu wissen. Der Korporal verweigerte die

Nennung derselben, auch dann noch, als ihm der Vollzug

der von: Könige festgesetzten Strafe an seinem eigenen

Körper angedroht wurde. Der brave Bursche entgegnete:

richtiger Trauer hat man in: ganzen deutschen Vaterlande diese

trotz der hohen Jahre des verdienten Staatsmannes ganz un-

erwartete Kunde vernommen, denn wie für wenige andere in:

Mittelpunkte des öffentlichen Lebens stehende Männer galt für

den Fürsten Hohenlohe das Wort, daß er keinen Feind hatte.

Eine in: höchsten Sinne vornehme und ehrenhafte Natur, ein

edler Patriot und ein kluger, bedächtig wägender Politiker,

hat er während seines langen, arbeitsreichen Lebens dem

Vaterlande unschützbare Dienste geleistet, auf welchen Posten

auch immer ihn der Wille seines Monarchen gestellt haben

mochte. — An: 31. März 1819 in Rotenburg an der Fulda

geboren, begann Fürst Hohenlohe seine eigentliche politische

Thätigkeit in Bayern, wo er erbliches Mitglied der Kammer

der Reichsräte geworden war, als ihn: das Majorat auf

Hohenlohe-Schillingsfürst zufiel. Schon damals, es war in:

Beginn der vierziger Jahre, trat er lebhaft und zielbewußt fin-

den deutsche!: Einheitsgedanken ei::, und seine Anschauungen

ivie das Gewicht seiner jederzeit hoch angesehenen und ver-

ehrten Persönlichkeit machten ihn von Anfang an zu einen:

der einflußreichsten Förderer der Bismarckschen Politik. Nach

einen: längeren Aufenthalt :n Rußland, wo er durch seine

Gemahlin, die Prinzessin Marie zu Sayn-Wcttgenstein-Berle-

burg, der Besitzer sehr ausgedehnter Ländereien geworden

ivar, kehrte er in: Jahre 1866 nach München zurück, um das

Präsidium des bayerischen Ministeriums zu übernehmen. V..d

wenn er auch infolge innenpolitischer Meinungsver-

schiedenheiten noch vor Ausbruch des deutsch-fran-

zösischen Krieges von diesen: Amte zurücktrat, so war

es doch sicherlich zum nicht geringen Teile das Ver-

dienst seiner weisen, einheitsfreundlichen Politik,

daß in: entscheidenden Augenblick Bayern sich ohne

Zaudern an die Seite Preußens stellte. Nach der

Abberufung des Grafen Arnim im Jahre 1874 zum

deutschen Botschafter in Paris ernannt, fand Fürst

Hohenlohe auf diesem Posten, ohne Zweifel dem

schwierigsten, der damals einem deutschen Diplo-

maten übertragen werden konnte, reiche Gelegenheit,

seine hohen persönlichen Fähigkeiten und alle Vor-

züge seines untadeligen Charakters den Interessen

des von ihm vertretenen Reiches nutzbar zu machen.

Und als es sich dann elf Jahre später darum

handelte, einen geeigneten Nachfolger für den Ge-

neralfeldmarschall voi: Manteuffel, den ersten Statt-

halter in den Reichslanden, zu finden, da konnte die

Wahl kaum auf eine würdigere und geeignetere Per-

sönlichkeit fallen als auf den Fürsten Hohenlohe.

Das schöne Wort, mit welchen: er sein hohes und

verantwortungsvolles Amt antrat: „Ich will Ent-

deckungen machen in den Herzen und Gemütern der

Menschen, in den Verhältnissen und in den Be-

dürfnissen des Landes und ii: den Wünschen, die

es bewegen," ist bezeichnend geblieben für das Wesen-

seiner allezeit versöhnlichen Negierungspolitik als

Statthalter. Und dieser versöhnliche, auf den gerech-

ten und freundlichen Ausgleich aller schroffen Gegen-

sätze bedachte Charakter kennzeichnet auch Hohenlohes

sechsjährige Thätigkeit als dritter Kanzler des Deut-

schen Reiches, der erst in: Herbst des verflossenen

Jahres die zunehmenden Beschwerden des Alters ein

Ziel setzten. Tadellos und verehrungswürdig wie

seine öffentliche Thätigkeit war auch das Privat-

leben des Fürsten. Es war ihn: vergönnt, an:

16. Februar 1897 das Fest seiner goldenen Hoch-

zeit zu feiern; aber schon wenige Monate später

raubte der Tod ihn: die treue Gefährtin seines

Lebens, und die Näherstehendei: wollen wissen,

daß es vor allen: dieser Verlust gewesen sei, Ver-

dis Gesundheit und Widerstandskraft des trotz

seiner zierlichen äußeren Erscheinung bis dahin so

rüstigen Fürsten untergrub. Die Leiche des Ver-

einigten wurde von Nagaz nach Schillingsfürst überführt, um

dort an der Seite der Fürstin ihre letzte Ruhestätte zu finden.

Das Buch für Alle.

Heft 20.

Und

ihn

ein:

zah

Kürst Hhkodwig zu Koßenkoße-Schistingsfürst st. (S. 696)

Nach einer Photograph« von W. Kuntzemüller, Hofphotograph in Baden-Baden.

ko-

st!

st'

blüht die „Vorstellungsmdustrne" :n London in einer Weise,

wie sie für unsere festländischen Begriffe ganz unverständ-

lich ist. Natürlich sind es nur solche Herren und Damen

der guten Gesellschaft, die nicht an Ueberfluß irdischen Mam-

mons leiden, welche sich zu diesem bezahlten Einführungs-

und Vorstellungsdienst hergeben. Die Gründe aber, wes-

halb sich Leute vorstellen lassen, sind sehr verschiedenartig.

Mair bedarf auch in England für Prospekte von Industrie-

gesellschaften der Unterschrift von Leuten mit hochtönenden

Namen. So ein herzoglicher Name giebt dem Prospekt ein

gewisses Anseheir, un-d durch die Gründung der afrikanischen

Goldminen und das wilde Geschäft, das unt ihnen vor Aus-

bruch des Burenkrieges gemacht wurde, kamen sehr viele

Prospekte heraus, für welche man vornehme Namen brauchte.

Um eiilen englischen Herzog oder Marquis zu veranlassen,

seineil Namen unter einen solchen Prospekt zu setzen, dazu

muß mail gewöhnlich mit ihm bekannt sein, und so bietet

der Bankier, der den Prospekt herausbringt, gern dem An-

walt des Herzogs, der für seinen hohen Klienten die Rechts-

sachen besorgt, die Summe von etiva 5000 Mark nur dafür,

daß sich der Bankier ganz zufällig in'dem Bureau des An-

walts einfindet, wenn dort gerade der Herzog ebenfalls zu-

fälligerweise iil Geschäftsangelegenheiten anwesend ist. Die

Vorstellung erfolgt dann leicht, und der Bankier macht

auf diese Weise die gewünschte Bekanntschaft des Herzogs.

Und in vielen Füllen ist es dem Herzog oder Marquis gar

nicht so unangenehm, mit dein Bankier bekannt zu werden,

denn er wird dadurch intim mit einein tüchtigen Geschäfts-

mann, der ihm bei seinen finanziellen Angelegenheiten helfen,

oder durch den der Mann mit hochtönendem Namen direkt

hübsches Geld verdienen kann.

Die Damen, welche von den Finanzleuten veranlaßt wer-

den, sie hochstehenden Persönlichkeiten vorzustellen, werden

gewöhnlich bei Börsenspekulationen „interessiert". Der Ban-

kier schreibt an die Dame zum Beispiel einen Brief, in wel-

chen: er sie um die Erlaubnis bittet, entweder einen Teil

seines Privatbesitzes oder eiir neugegründetes Fabrikdorf oder

eine Kohlengrube oder ein Hüttenwerk nach dem Namen der

Dame zu nennen. Der Brief ist in so schmeichelhaften Aus-

drücke,: abgefaßt, daß die Dame gewöhnlich die Erlaubnis

„Zwar kenne ich die beiden, jedoch nennen werde ich sie

nicht; wer von Ihnen würde wohl eine:: Kameraden ver-

raten! Muß ich Strafe erleiden, so bitte ich nur um die

Gunst, diese Strafe selber an nur vollziehen zu dürfen!"

Der edelherzige Bursche wurde — Schande seinen Rich-

tern — wirklich verurteilt, seine Bitte aber gewährte man

ihm. Mit einen: Messer schnitt er sich die Ohren ab und

warf sie seinen Richtern vor die Füße. Dann bat er sich

das Beil des Henkers aus, legte die linke Hand auf den

Klotz und schlug sich den Daumen ab. Den abgetrennten

Finger warf er den Kriegsrichtern gleichfalls vor die Füße.

Hierauf nahm er das Wort und sprach: „Als Soldat des

Königs darf mich keii: Henker berühren, und nur die Hand

eines Soldatei: darf das Urteil ausführen; da ich aber weiß,

daß keii: Kamerad sich dazu hLrgegeben hätte, so that ich es

selbst!"

Dieses war der Soldat, der bei der Parade sein Gewehr

so linkisch hielt. M. L-l.

Ire Worstekungsindullrie. — Vor ungefähr zwei Jah-

ren brachten englische Blätter zuerst die Nachricht, daß sich

Herren und Damen der guten Gesellschaft in England Neben-

einnahmen dadurch verschafften, daß sie Leute, die das

wünschten, hochstehenden Persönlichkeiten vorstellten oder sie

in die beste Gesellschaft sinsührten. Es gab darüber einigen

Skandal, indes vergaß man diese Enthüllung bald, und heute

bat ,

schädigung anzunehmen.

Da er diesen Scherz in den verschiedensten Restaurants

zum besten gab, so führte er trotz seiner damaligen geringen

Einkünfte ein recht angenehmes und billiges Leben. L—n.

Won Gottes Gnaden. — Im Jahre 1788 fertigte der

damalige Senior des fürstlichen Hauses Schwarzenberg,

Johann Nepomuk, eine Urkunde aus, welche im Eingänge die

Worte enthielt: „Wir, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzen-

berg, Herzog voi: Krummau u. s. w." Die kaiserliche Hofbe-

hörde, welche mit dein jetzigen Ministerium des Innern ungefähr

das gleiche war, sah in der von dem Fürsten gebrauchte^

Eingangsformel eine Anmaßung, einen Eingriff in

des Monarchen, und hielt die Sache für so --

dieselbe den: Kaiser zur Entscheidung und

Josephs II. Entschließung, die nicht

ließ, lautete wörtlich wie folgt: ..T

und so jeder aufwärts bis z-

hat und was er ist, wi--^'

und ist, so kann auch

oder seinen Besitz '

benamsen, der cu

daher weder in

berg, noch

drucks bed

macht we-

Aöei

leben -

spieler

gelern

Hinte

diese

wie

zur Namensnennung erteilt. Kurze Zeit darauf erhält sie

die Mitteilung, daß sie als Patin des Unternehmens selbst-

verständlich an: Gewinn beteiligt sei, und nach weiterer kurzer

Frist geht ihr ein Check zu auf eine ganz hübsche Summe, die

sie angeblich bei den: Geschäft als Patin verdient hat. Die

Dame revanchiert sich dann gewöhnlich dadurch, daß sie den

betreffenden Herrn zu Tisch ladet, und bei Tische sind „zu-

fälligerweise" einige hohe Persönlichkeiten anwesend, an deren

Bekanntschaft den: Bankier sehr viel liegt. Er wird den

Leuten vorgestellt, wird mit ihnen bekannt, und sein Zweck

ist erreicht.

Eine „Hausse auf dem Vorstellungsmarkte" haben in

den letzten Jahren die reichen Amerikaner erzeugt, welche

mit ihren Millionen von Amerika herüberkommen, um ihre

Töchter an dis Mitglieder des englischen Hochadels zu ver-

heiraten. Zu der Verheiratung gehört aber vorherige Bekannt-

schaft, und zwar in den besten Kreisen, und der amerikanische

Millionär zahlt, wenn es sein muß, viele Tausende, um

durch Herren und Damen, welche dazu Gelegenheit haben, ii:

die gute Gesellschaft eingeführt zu werden. Man erzählt in

London von verarmten Mitgliedern der englischen Gesell-

schaft, welche durch diese Einführung von amerikanischen

Millionären wieder zu Vermögen gekommen sein sollen, und

natürlich haben sich auch die Gauner die Gelegenheit zum

Schwindel nicht entgehen lassen.

Ein Petroleummillionär, der von Amerika Herüber-

kain, siel in die Hände eines Gauners, der ihn: zu-

sagte, ihn gegen schweres Geld mit hochstehenden

Persönlichkeitei: bekannt zu machen. Der Gauner

veranstaltete große Diners, zu denen er andere Gau-

ner einlud, die er dem Amerikaner dann unter

den hochtönendsten Minen vorstellte. Erst als der

gute Mann viele Hundert Pfund Sterling für die

Vorstellungen bezahlt hatte, entdeckte er, daß er be-

trogen war; aber er verfolgte nicht einmal die Be-

trüger, sondern er schwieg, während diese die Frechheit

hatten, den Gerupften durch Veröffentlichung ihres

Streiches noch weiter in der Oesfentlichkeit zu

schädigen. O. K.

Hin guter Krick. — Der wegen seiner bissigen

Feuilletons :n ganz Paris gefürchtete Journalist

Alfons L. hatte einen originellen Trick erfunden,

um in den Restaurants gut bedient zu werden und

doch sehr billig zu speisen. Zu diesen: Zwecke sicherte

er sich die Mitwirkung eines Freundes, zu den: er

sagte: „Willst du heute umsonst fein dinieren?"

Natürlich beantwortete der andere diese Frage zu-

stimmend. Man ging in ein bekanntes Restaurant,

und L. sagte nun zu seinen: Freunde, nachdem die

Suppe aufgetragen war: „So, nun laß dir ein Haar

herausreißen!"

Nachdem das besorgt war, legte L. das Haar fein

säuberlich auf einen Teller. „Kellner," schrie er

dann, „rufen Sie mir sofort dei: Wirt; das ist ja

ein Skandal."

Die Gäste drehen sich um, der Wirt kommt her-

beigelaufen und fragt entsetzt, was es giebt.

„Sehen Sie, mein Herr, was man ii: Ihrer

Suppe findet!"

Damit reicht er ihn: das Haar.

„Nehmen Sie den Teller fort," sagt der Wirt zum

Kellner und fügt dann in liebenswürdigen: Tone

hinzu: „Das ist ein kleines Malheur, aber ich werde

es gut mache:: — verlassen Sie sich nur auf mich.

Sie werden zufrieden sein, weiter sage ich Ihnen

nichts."

L. brummte noch immer vor sich hin, doch bald

wurde ihm ein ausgezeichnetes Diner serviert; vier

Kellner rissen sich um ihn, man servierte ihn: die

feinsten Weine, und als er die Zeche bezahlen wollte,

der Wirt gewöhnlich, dies kleine Diner als Eut-

(Nachdruck verböte» )

Wc'Mttnderungswürdiger Wut. — Graf Mirabeau er-

zählt aus den: Leben seines Großvaters, welcher in der

Oiegierungszeit Ludwigs XIV. Oberst eines Infanterie-

regiments war, folgenden Vorfall: Als eines Morgens

mein Großvater bei der Parade sein Regiment musterte,

gewahrte er einen Korporal, der sein Geivehr auf sehr

linkische Art hielt, und er war eben in: Begriff, den Mann

dieserhalb zu tadeln, als der Major ihn: zuflüsterte, er möchte

aus Gründen, die er ihn: später mitteilen werde, keine Notiz

davon nehmen. Nach der Parade erzählte ihn: dann der

Major, daß, während das Regiment zu Saarlouis in: Quartier

lag, dieser Korporal eines Tages zwei seiner Kameraden

mit bloßen: Säbel auf der Straße miteinander sich schlagen

sah. Nun war es laut königlichen: Befehl den Soldaten streng

verboten, auf der Straße den Säbel zu ziehen bei Strafe

des Verlustes des Daumens der linken Hand und der beiden

Ohren. Inden: der Korporal die Folgen bedachte, welche

seinen Kameraden möglicherweise aus ihrem Streite erwachsen

könnten, warf er sich zwischen sie, und zwar nach militärischer

Sitte, welche vorschrieb, daß zwei Fechtende nicht anders

als mit gezogenen: Säbel zu trennen seien. In demselben

AugenbUck erschien die Wache auf den: Platze, worauf die

beiden Schuldigen die Flucht ergriffen. Der Korporal blieb

in: Vollgefühl seines guten Gewissens und nicht daran

denkend, daß er sich selbst gegen die strenge Vorschrift ver-

gangen habe, ruhig stehen. Er wurde fesigenommen und

trotz seines Protestes zur Wache geführt. Ein zusammen-

berufenes Kriegsgericht vernahm von den: Korporal den

wahren Hergang der Sache, verlangte aber nun die Namen

der Schuldigen zu wissen. Der Korporal verweigerte die

Nennung derselben, auch dann noch, als ihm der Vollzug

der von: Könige festgesetzten Strafe an seinem eigenen

Körper angedroht wurde. Der brave Bursche entgegnete:

richtiger Trauer hat man in: ganzen deutschen Vaterlande diese

trotz der hohen Jahre des verdienten Staatsmannes ganz un-

erwartete Kunde vernommen, denn wie für wenige andere in:

Mittelpunkte des öffentlichen Lebens stehende Männer galt für

den Fürsten Hohenlohe das Wort, daß er keinen Feind hatte.

Eine in: höchsten Sinne vornehme und ehrenhafte Natur, ein

edler Patriot und ein kluger, bedächtig wägender Politiker,

hat er während seines langen, arbeitsreichen Lebens dem

Vaterlande unschützbare Dienste geleistet, auf welchen Posten

auch immer ihn der Wille seines Monarchen gestellt haben

mochte. — An: 31. März 1819 in Rotenburg an der Fulda

geboren, begann Fürst Hohenlohe seine eigentliche politische

Thätigkeit in Bayern, wo er erbliches Mitglied der Kammer

der Reichsräte geworden war, als ihn: das Majorat auf

Hohenlohe-Schillingsfürst zufiel. Schon damals, es war in:

Beginn der vierziger Jahre, trat er lebhaft und zielbewußt fin-

den deutsche!: Einheitsgedanken ei::, und seine Anschauungen

ivie das Gewicht seiner jederzeit hoch angesehenen und ver-

ehrten Persönlichkeit machten ihn von Anfang an zu einen:

der einflußreichsten Förderer der Bismarckschen Politik. Nach

einen: längeren Aufenthalt :n Rußland, wo er durch seine

Gemahlin, die Prinzessin Marie zu Sayn-Wcttgenstein-Berle-

burg, der Besitzer sehr ausgedehnter Ländereien geworden

ivar, kehrte er in: Jahre 1866 nach München zurück, um das

Präsidium des bayerischen Ministeriums zu übernehmen. V..d

wenn er auch infolge innenpolitischer Meinungsver-

schiedenheiten noch vor Ausbruch des deutsch-fran-

zösischen Krieges von diesen: Amte zurücktrat, so war

es doch sicherlich zum nicht geringen Teile das Ver-

dienst seiner weisen, einheitsfreundlichen Politik,

daß in: entscheidenden Augenblick Bayern sich ohne

Zaudern an die Seite Preußens stellte. Nach der

Abberufung des Grafen Arnim im Jahre 1874 zum

deutschen Botschafter in Paris ernannt, fand Fürst

Hohenlohe auf diesem Posten, ohne Zweifel dem

schwierigsten, der damals einem deutschen Diplo-

maten übertragen werden konnte, reiche Gelegenheit,

seine hohen persönlichen Fähigkeiten und alle Vor-

züge seines untadeligen Charakters den Interessen

des von ihm vertretenen Reiches nutzbar zu machen.

Und als es sich dann elf Jahre später darum

handelte, einen geeigneten Nachfolger für den Ge-

neralfeldmarschall voi: Manteuffel, den ersten Statt-

halter in den Reichslanden, zu finden, da konnte die

Wahl kaum auf eine würdigere und geeignetere Per-

sönlichkeit fallen als auf den Fürsten Hohenlohe.

Das schöne Wort, mit welchen: er sein hohes und

verantwortungsvolles Amt antrat: „Ich will Ent-

deckungen machen in den Herzen und Gemütern der

Menschen, in den Verhältnissen und in den Be-

dürfnissen des Landes und ii: den Wünschen, die

es bewegen," ist bezeichnend geblieben für das Wesen-

seiner allezeit versöhnlichen Negierungspolitik als

Statthalter. Und dieser versöhnliche, auf den gerech-

ten und freundlichen Ausgleich aller schroffen Gegen-

sätze bedachte Charakter kennzeichnet auch Hohenlohes

sechsjährige Thätigkeit als dritter Kanzler des Deut-

schen Reiches, der erst in: Herbst des verflossenen

Jahres die zunehmenden Beschwerden des Alters ein

Ziel setzten. Tadellos und verehrungswürdig wie

seine öffentliche Thätigkeit war auch das Privat-

leben des Fürsten. Es war ihn: vergönnt, an:

16. Februar 1897 das Fest seiner goldenen Hoch-

zeit zu feiern; aber schon wenige Monate später

raubte der Tod ihn: die treue Gefährtin seines

Lebens, und die Näherstehendei: wollen wissen,

daß es vor allen: dieser Verlust gewesen sei, Ver-

dis Gesundheit und Widerstandskraft des trotz

seiner zierlichen äußeren Erscheinung bis dahin so

rüstigen Fürsten untergrub. Die Leiche des Ver-

einigten wurde von Nagaz nach Schillingsfürst überführt, um

dort an der Seite der Fürstin ihre letzte Ruhestätte zu finden.