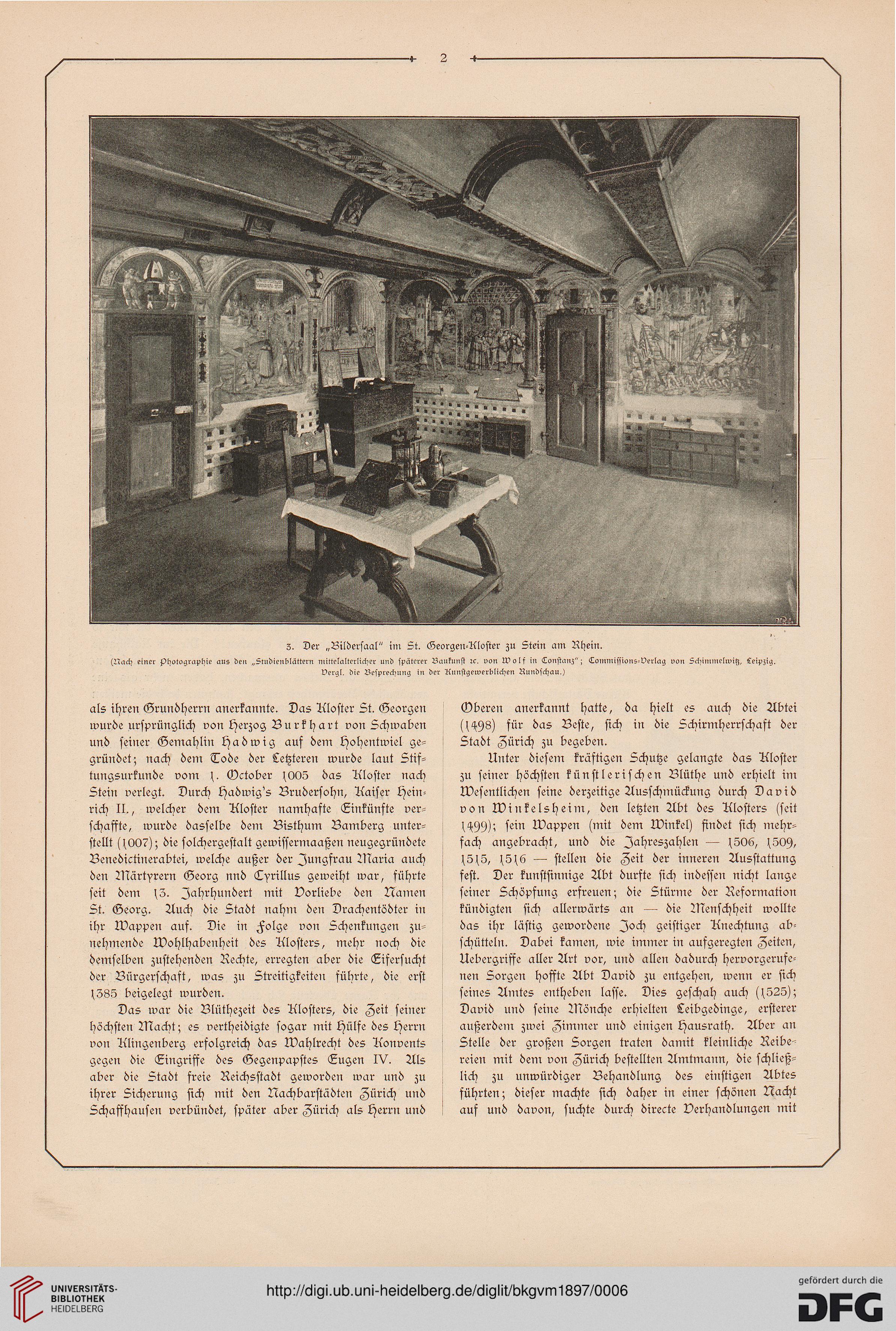

3. Der „Bildersaal" im St. Georgen-Aloster zu Stein am Rhein.

(Nach einer Photographie aus den „Studienblättern nlittelalterlicher und späterer Baukunst rc. von Wolf in Lonstanz"; Lommissions-Verlag von Schimmelwitz, Leipzig.

vergl. die Besprechung in der kunstgewerblichen Bundschau.)

als ihren Grundherrn anerkannte. Das Kloster St. Georgen

wurde ursprünglich von Herzog Burk hart von Schwaben

und seiner Gemahlin hadwig auf dein Hohentwiel ge-

gründet; nach dem Tode der Letzteren wurde laut Stif-

tungsurkunde vom f. October f005 das Kloster nach

Stein verlegt. Durch hadwig's Brudersohn, Kaiser Hein-

rich II., welcher dem Kloster namhafte Einkünfte ver-

schaffte, wurde dasselbe dein Bisthum Bamberg unter-

stellt (s007); die solchergestalt gewissermaaßen neugegründete

Benedictinerabtei, welche außer der Jungfrau Maria auch

den Märtyrern Georg und Eyrillus geweiht war, führte

seit dem s3. Jahrhundert mit Vorliebe den Namen

5t. Georg. Auch die 5tadt nahm den Drachentödter in

ihr Mappen auf. Die in Folge von 5chenkungen zu

nehmende Mohlhabenheit des Klosters, mehr noch die

demselben zustehenden Rechte, erregten aber die Eifersucht

der Bürgerschaft, was zu 5treitigkeiten führte, die erst

f385 beigelegt wurden.

Das war die Blüthezeit des Klosters, die Zeit seiner

höchsten Macht; es vertheidigte sogar mit hülfe des Herrn

von Klingenberg erfolgreich das Mahlrecht des Konvents

gegen die Eiligriffe des Gegenpapstes Eugen IV. Als

aber die 5tadt freie Reichsstadt geworden war und zu

ihrer Sicherung sich mit den Nachbarstädten Zürich und

5chaffhausen verbündet, später aber Zürich als Herrn und

X_

Oberen anerkannt hatte, da hielt es auch die Abtei

(1^98) für das Beste, sich in die Schirmherrschaft der

5tadt Zürich zu begeben.

Unter diesein kräftigen Schutze gelangte das Kloster

zu seiner höchsten künstlerischen Blüthe und erhielt in:

Wesentlichen seine derzeitige Ausschmückung durch David

von Winkelsheim, den letzten Abt des Klosters heit

sq.99); fein Wappen (mit dem Winkel) findet sich mehr-

fach angebracht, und die Jahreszahlen — 1506, f509,

\5\5, f5f6 — stellen die Zeit der inneren Ausstattung

fest. Der kunstsinnige Abt durfte sich indessen nicht lange

seiner Schöpfung erfreuen; die Stürme der Reformation

kündigten sich allerwärts an — die Menschheit wollte

das ihr lästig gewordene Joch geistiger Knechtung ab-

schütteln. Dabei kamen, wie immer in aufgeregten Zeiten,

Uebergriffe aller Art vor, und allen dadurch hervorgerufe-

nen Sorgen hoffte Abt David zu entgehen, wenn er sich

seines Amtes entheben lasse. Dies geschah auch (\525);

David und seine Mönche erhielten Leibgedinge, ersterer

außerdem zwei Zimmer uud einigen Hausrath. Aber an

Stelle der großen Sorgen traten damit kleinliche Reibe

reien mit dem von Zürich bestellten Amtmann, die schließ-

lich zu unwürdiger Behandlung des einstigen Abtes

führten; dieser machte sich daher in einer schönen Nacht

auf und davon, suchte durch directe Verhandlungen mit

/

(Nach einer Photographie aus den „Studienblättern nlittelalterlicher und späterer Baukunst rc. von Wolf in Lonstanz"; Lommissions-Verlag von Schimmelwitz, Leipzig.

vergl. die Besprechung in der kunstgewerblichen Bundschau.)

als ihren Grundherrn anerkannte. Das Kloster St. Georgen

wurde ursprünglich von Herzog Burk hart von Schwaben

und seiner Gemahlin hadwig auf dein Hohentwiel ge-

gründet; nach dem Tode der Letzteren wurde laut Stif-

tungsurkunde vom f. October f005 das Kloster nach

Stein verlegt. Durch hadwig's Brudersohn, Kaiser Hein-

rich II., welcher dem Kloster namhafte Einkünfte ver-

schaffte, wurde dasselbe dein Bisthum Bamberg unter-

stellt (s007); die solchergestalt gewissermaaßen neugegründete

Benedictinerabtei, welche außer der Jungfrau Maria auch

den Märtyrern Georg und Eyrillus geweiht war, führte

seit dem s3. Jahrhundert mit Vorliebe den Namen

5t. Georg. Auch die 5tadt nahm den Drachentödter in

ihr Mappen auf. Die in Folge von 5chenkungen zu

nehmende Mohlhabenheit des Klosters, mehr noch die

demselben zustehenden Rechte, erregten aber die Eifersucht

der Bürgerschaft, was zu 5treitigkeiten führte, die erst

f385 beigelegt wurden.

Das war die Blüthezeit des Klosters, die Zeit seiner

höchsten Macht; es vertheidigte sogar mit hülfe des Herrn

von Klingenberg erfolgreich das Mahlrecht des Konvents

gegen die Eiligriffe des Gegenpapstes Eugen IV. Als

aber die 5tadt freie Reichsstadt geworden war und zu

ihrer Sicherung sich mit den Nachbarstädten Zürich und

5chaffhausen verbündet, später aber Zürich als Herrn und

X_

Oberen anerkannt hatte, da hielt es auch die Abtei

(1^98) für das Beste, sich in die Schirmherrschaft der

5tadt Zürich zu begeben.

Unter diesein kräftigen Schutze gelangte das Kloster

zu seiner höchsten künstlerischen Blüthe und erhielt in:

Wesentlichen seine derzeitige Ausschmückung durch David

von Winkelsheim, den letzten Abt des Klosters heit

sq.99); fein Wappen (mit dem Winkel) findet sich mehr-

fach angebracht, und die Jahreszahlen — 1506, f509,

\5\5, f5f6 — stellen die Zeit der inneren Ausstattung

fest. Der kunstsinnige Abt durfte sich indessen nicht lange

seiner Schöpfung erfreuen; die Stürme der Reformation

kündigten sich allerwärts an — die Menschheit wollte

das ihr lästig gewordene Joch geistiger Knechtung ab-

schütteln. Dabei kamen, wie immer in aufgeregten Zeiten,

Uebergriffe aller Art vor, und allen dadurch hervorgerufe-

nen Sorgen hoffte Abt David zu entgehen, wenn er sich

seines Amtes entheben lasse. Dies geschah auch (\525);

David und seine Mönche erhielten Leibgedinge, ersterer

außerdem zwei Zimmer uud einigen Hausrath. Aber an

Stelle der großen Sorgen traten damit kleinliche Reibe

reien mit dem von Zürich bestellten Amtmann, die schließ-

lich zu unwürdiger Behandlung des einstigen Abtes

führten; dieser machte sich daher in einer schönen Nacht

auf und davon, suchte durch directe Verhandlungen mit

/