Mittelalter und in der Renaissance spielte er noch eine

bescheidene Rolle. Tr tritt in dieser Zeit fast nur als

„Wandarm" auf und bewegt sich zumeist in der Form

einer 8-förmig geschwungenen Linie, deren Bogen sich das

jeweilige Ornament anschmiegt. Belege dafür geben der

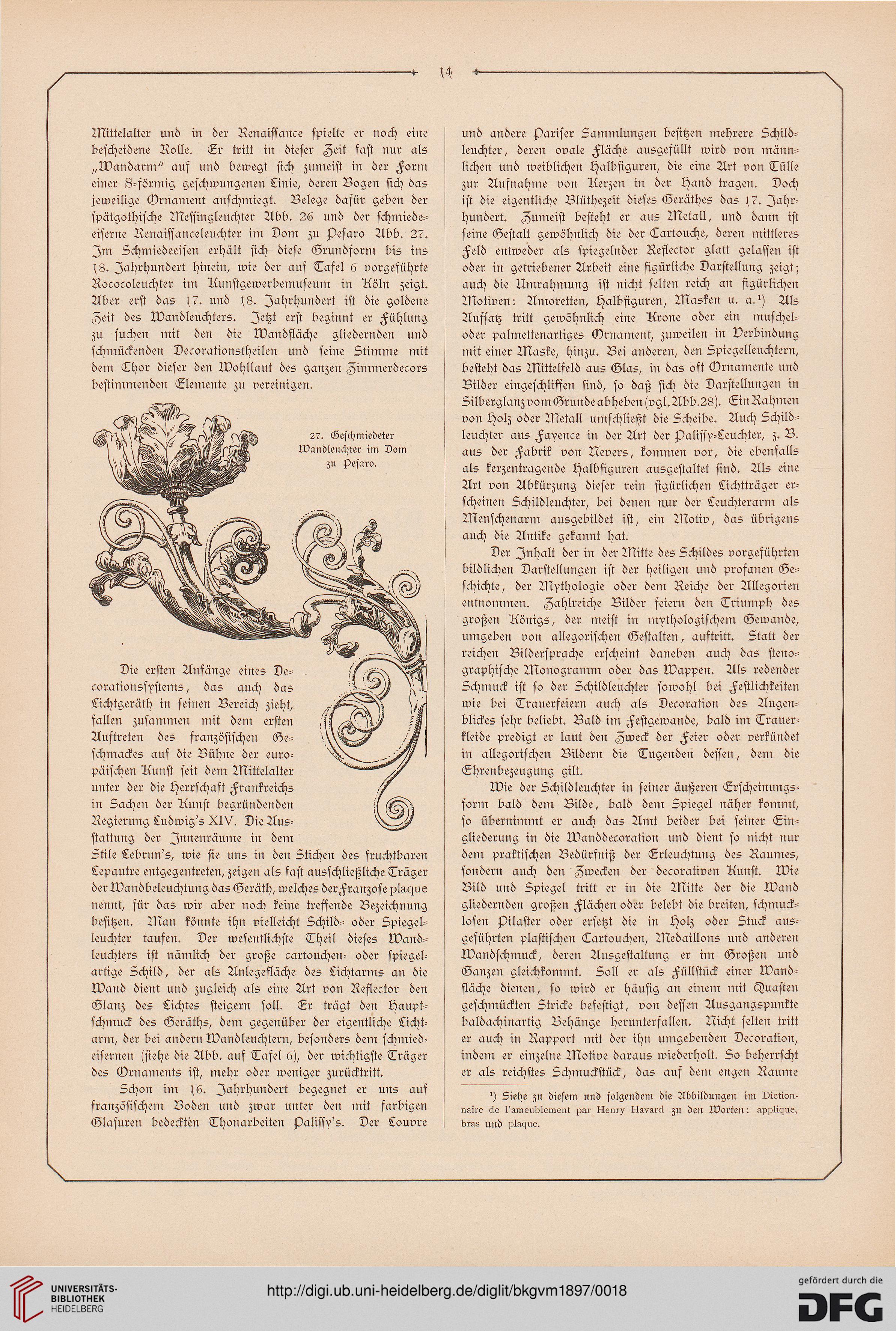

spätgothische Messingleuchter Abb. 26 und der schmiede-

eiserne Renaissanceleuchter im Dom zu pesaro Abb. 27.

jm Schmiedeeisen erhält sich diese Grundform bis ins

\8. Jahrhundert hinein, wie der auf Tafel 6 vorgeführte

Rococoleuchter im Kunstgewerbemuseum in Adln zeigt.

Aber erst das f7. und f8. Zahrhundert ist die goldene

Zeit des Wandleuchters. 3^ erst beginnt er Fühlung

zu suchen mit den die Wandfläche gliedernden und

schmückenden Decorationstheilen und feine Stimme mit

dem Thor dieser den Wohllaut des ganzen Zimmerdecors

bestimmenden Elemente zu vereinigen.

27. Geschmiedeter

Wandleuckter in» Dom

zu Pesaro.

Die ersten Anfänge eines De- -

corationsfystems, das auch das

Lichtgeräth in feinen Bereich zieht,

fallen zusammen mit dem ersten

Auftreten des französischen Ge-

schmackes auf die Bühne der euro-

päischen Kunst seit dem Mittelalter

unter der die Herrschaft Frankreichs

in Sachen der Aunst begründenden

Regierung Ludwig's XIV. Die Aus-

stattung der 3unenräume in dem

Stile Lebrun's, wie sie uns in den Stichen des fruchtbaren

Lepautre entgegentreten, zeigen als fast ausschließliche Träger

der Waudbeleuchtuug das Geräth, welches derFranzose plaque

nennt, für das wir aber noch keine treffende Bezeichnung

besitzen. Man könnte ihn vielleicht Schild- oder Spiegel-

leuchter taufen. Der wesentlichste Theil dieses Wand-

leuchters ist nämlich der große cartouchen- oder spiegel-

artige Schild, der als Anlegefläche des Lichtarms an die

Wand dient und zugleich als eine Art von Reflector den

Glanz des Lichtes steigern soll. Tr trägt den Haupt-

schmuck des Geräths, dem gegenüber der eigentliche Licht-

arm, der bei andern Wandleuchtern, besonders dem fchmied-

eifernen (siehe die Abb. auf Tafel 6), der wichtigste Träger

des Ornaments ist, mehr oder weniger zurücktritt.

Schon im j6. 3ahrhundert begegnet er uns auf

französischem Boden und zwar unter den mit farbigen

Glasuren bedeckten Thonarbeiten Palissy's. Der Louvre

und andere pariser Sammlungen besitzen mehrere Schild-

leuchter, deren ovale Fläche ausgesüllt wird von männ-

lichen und weiblichen Halbfiguren, die eine Art von Tülle

zur Aufnahme von Kerzen in der Hand tragen. Doch

ist die eigentliche Blüthezeit dieses Geräthes das \7. (Jahr-

hundert. Zumeist besteht er aus Metall, und dann ist

seine Gestalt gewöhnlich die der Lartouche, deren mittleres

Feld entweder als spiegelnder Reflector glatt gelassen ist

oder in getriebener Arbeit eine figürliche Darstellung zeigt;

auch die Umrahmung ist nicht selten reich an figürlichen

Motiven: Amoretten, Halbfiguren, Masken u. a.') Als

Aufsatz tritt gewöhnlich eine Krone oder ein muschel-

oder palmettenartiges Ornament, zuweilen in Verbindung

mit einer Maske, hinzu. Bei anderen, den Spiegelleuchtern,

besteht das Mittelfeld aus Glas, in das oft Ornamente und

Bilder eingeschliffen sind, so daß sich die Darstellungen in

Silberglanz vom Grunde abheben (vgl. Abb.28). Tin Rahmen

von Holz oder Metall umschließt die Scheibe. Auch Schild-

leuchter aus Fayence in der Art der Paliffy-Leuchter, z. B.

aus der Fabrik von Nevers, kommen vor, die ebenfalls

als kerzentragende Halbfiguren ausgestaltet sind. Als eins

Art von Abkürzung dieser rein figürlichen Lichtträger er-

scheinen Schildleuchter, bei denen nur der Leuchterarm als

Menschenarm ausgebildet ist, ein Motiv, das übrigens

auch die Antike gekannt hat.

Der Zuhalt der in der Mitte des Schildes vorgeführten

bildlichen Darstellungen ist der heiligen und profanen Ge-

schichte, der Mythologie oder dem Reiche der Allegorien

entnommen. Zahlreiche Bilder feiern den Triumph des

großen Königs, der meist in mythologischem Gewände,

umgeben von allegorischen Gestalten, auftritt. Statt der

reichen Bildersprache erscheint daneben auch das steno-

graphische Monogramm oder das Wappen. Als redender

Schmuck ist so der Schildleuchter sowohl bei Festlichkeiten

wie bei Trauerfeiern auch als Decoration des Augen-

blickes sehr beliebt. Bald im Festgewande, bald im Trauer-

kleide predigt er laut den Zweck der Feier oder verkündet

in allegorischen Bildern die Tugenden dessen, dem die

Threnbezeuguug gilt.

Wie der Schildleuchter in seiner äußeren Trscheinungs-

form bald dem Bilde, bald dem Spiegel näher kommt,

so übernimmt er auch das Amt beider bei seiner Tin-

gliederung in die Wanddecoration und dient so nicht nur

dem praktischen Bedürfniß der Erleuchtung des Raumes,

sondern auch den Zwecken der decorativen Kunst. Wie

Bild und Spiegel tritt er in die Mitte der die Wand

gliedernden großen Flächen oder belebt die breiten, schmuck-

losen Pilaster oder ersetzt die in Holz oder Stuck aus-

geführten plastischen Tartouchen, Aledaillons und anderen

Wandschmuck, deren Ausgestaltung er im Großen und

Ganzen gleichkommt. Soll er als Füllstück einer Wand-

fläche dienen, so wird er häufig an einem mit Quasten

geschmückten Stricke befestigt, von dessen Ausgangspunkte

baldachinartig Behänge herunterfallen. Nicht selten tritt

er auch in Rapport mit der ihn umgebenden Decoration,

indem er einzelne Motive daraus wiederholt. So beherrscht

er als reichstes Schmuckstück, das auf dem engen Raume *)

*) Siehe zu diesem und folgendem die Abbildungen im Diction-

naire de l’ameublement par Henry Havard zu den Worten: applique,

bras und plaque.

bescheidene Rolle. Tr tritt in dieser Zeit fast nur als

„Wandarm" auf und bewegt sich zumeist in der Form

einer 8-förmig geschwungenen Linie, deren Bogen sich das

jeweilige Ornament anschmiegt. Belege dafür geben der

spätgothische Messingleuchter Abb. 26 und der schmiede-

eiserne Renaissanceleuchter im Dom zu pesaro Abb. 27.

jm Schmiedeeisen erhält sich diese Grundform bis ins

\8. Jahrhundert hinein, wie der auf Tafel 6 vorgeführte

Rococoleuchter im Kunstgewerbemuseum in Adln zeigt.

Aber erst das f7. und f8. Zahrhundert ist die goldene

Zeit des Wandleuchters. 3^ erst beginnt er Fühlung

zu suchen mit den die Wandfläche gliedernden und

schmückenden Decorationstheilen und feine Stimme mit

dem Thor dieser den Wohllaut des ganzen Zimmerdecors

bestimmenden Elemente zu vereinigen.

27. Geschmiedeter

Wandleuckter in» Dom

zu Pesaro.

Die ersten Anfänge eines De- -

corationsfystems, das auch das

Lichtgeräth in feinen Bereich zieht,

fallen zusammen mit dem ersten

Auftreten des französischen Ge-

schmackes auf die Bühne der euro-

päischen Kunst seit dem Mittelalter

unter der die Herrschaft Frankreichs

in Sachen der Aunst begründenden

Regierung Ludwig's XIV. Die Aus-

stattung der 3unenräume in dem

Stile Lebrun's, wie sie uns in den Stichen des fruchtbaren

Lepautre entgegentreten, zeigen als fast ausschließliche Träger

der Waudbeleuchtuug das Geräth, welches derFranzose plaque

nennt, für das wir aber noch keine treffende Bezeichnung

besitzen. Man könnte ihn vielleicht Schild- oder Spiegel-

leuchter taufen. Der wesentlichste Theil dieses Wand-

leuchters ist nämlich der große cartouchen- oder spiegel-

artige Schild, der als Anlegefläche des Lichtarms an die

Wand dient und zugleich als eine Art von Reflector den

Glanz des Lichtes steigern soll. Tr trägt den Haupt-

schmuck des Geräths, dem gegenüber der eigentliche Licht-

arm, der bei andern Wandleuchtern, besonders dem fchmied-

eifernen (siehe die Abb. auf Tafel 6), der wichtigste Träger

des Ornaments ist, mehr oder weniger zurücktritt.

Schon im j6. 3ahrhundert begegnet er uns auf

französischem Boden und zwar unter den mit farbigen

Glasuren bedeckten Thonarbeiten Palissy's. Der Louvre

und andere pariser Sammlungen besitzen mehrere Schild-

leuchter, deren ovale Fläche ausgesüllt wird von männ-

lichen und weiblichen Halbfiguren, die eine Art von Tülle

zur Aufnahme von Kerzen in der Hand tragen. Doch

ist die eigentliche Blüthezeit dieses Geräthes das \7. (Jahr-

hundert. Zumeist besteht er aus Metall, und dann ist

seine Gestalt gewöhnlich die der Lartouche, deren mittleres

Feld entweder als spiegelnder Reflector glatt gelassen ist

oder in getriebener Arbeit eine figürliche Darstellung zeigt;

auch die Umrahmung ist nicht selten reich an figürlichen

Motiven: Amoretten, Halbfiguren, Masken u. a.') Als

Aufsatz tritt gewöhnlich eine Krone oder ein muschel-

oder palmettenartiges Ornament, zuweilen in Verbindung

mit einer Maske, hinzu. Bei anderen, den Spiegelleuchtern,

besteht das Mittelfeld aus Glas, in das oft Ornamente und

Bilder eingeschliffen sind, so daß sich die Darstellungen in

Silberglanz vom Grunde abheben (vgl. Abb.28). Tin Rahmen

von Holz oder Metall umschließt die Scheibe. Auch Schild-

leuchter aus Fayence in der Art der Paliffy-Leuchter, z. B.

aus der Fabrik von Nevers, kommen vor, die ebenfalls

als kerzentragende Halbfiguren ausgestaltet sind. Als eins

Art von Abkürzung dieser rein figürlichen Lichtträger er-

scheinen Schildleuchter, bei denen nur der Leuchterarm als

Menschenarm ausgebildet ist, ein Motiv, das übrigens

auch die Antike gekannt hat.

Der Zuhalt der in der Mitte des Schildes vorgeführten

bildlichen Darstellungen ist der heiligen und profanen Ge-

schichte, der Mythologie oder dem Reiche der Allegorien

entnommen. Zahlreiche Bilder feiern den Triumph des

großen Königs, der meist in mythologischem Gewände,

umgeben von allegorischen Gestalten, auftritt. Statt der

reichen Bildersprache erscheint daneben auch das steno-

graphische Monogramm oder das Wappen. Als redender

Schmuck ist so der Schildleuchter sowohl bei Festlichkeiten

wie bei Trauerfeiern auch als Decoration des Augen-

blickes sehr beliebt. Bald im Festgewande, bald im Trauer-

kleide predigt er laut den Zweck der Feier oder verkündet

in allegorischen Bildern die Tugenden dessen, dem die

Threnbezeuguug gilt.

Wie der Schildleuchter in seiner äußeren Trscheinungs-

form bald dem Bilde, bald dem Spiegel näher kommt,

so übernimmt er auch das Amt beider bei seiner Tin-

gliederung in die Wanddecoration und dient so nicht nur

dem praktischen Bedürfniß der Erleuchtung des Raumes,

sondern auch den Zwecken der decorativen Kunst. Wie

Bild und Spiegel tritt er in die Mitte der die Wand

gliedernden großen Flächen oder belebt die breiten, schmuck-

losen Pilaster oder ersetzt die in Holz oder Stuck aus-

geführten plastischen Tartouchen, Aledaillons und anderen

Wandschmuck, deren Ausgestaltung er im Großen und

Ganzen gleichkommt. Soll er als Füllstück einer Wand-

fläche dienen, so wird er häufig an einem mit Quasten

geschmückten Stricke befestigt, von dessen Ausgangspunkte

baldachinartig Behänge herunterfallen. Nicht selten tritt

er auch in Rapport mit der ihn umgebenden Decoration,

indem er einzelne Motive daraus wiederholt. So beherrscht

er als reichstes Schmuckstück, das auf dem engen Raume *)

*) Siehe zu diesem und folgendem die Abbildungen im Diction-

naire de l’ameublement par Henry Havard zu den Worten: applique,

bras und plaque.