TON£<

•iom

VR ovh

SVpE .

RIV5o '

dichnn

auSwitatc

jlirnonmcrj

gm; nv.mrtnr ny.-ol-um >tnn

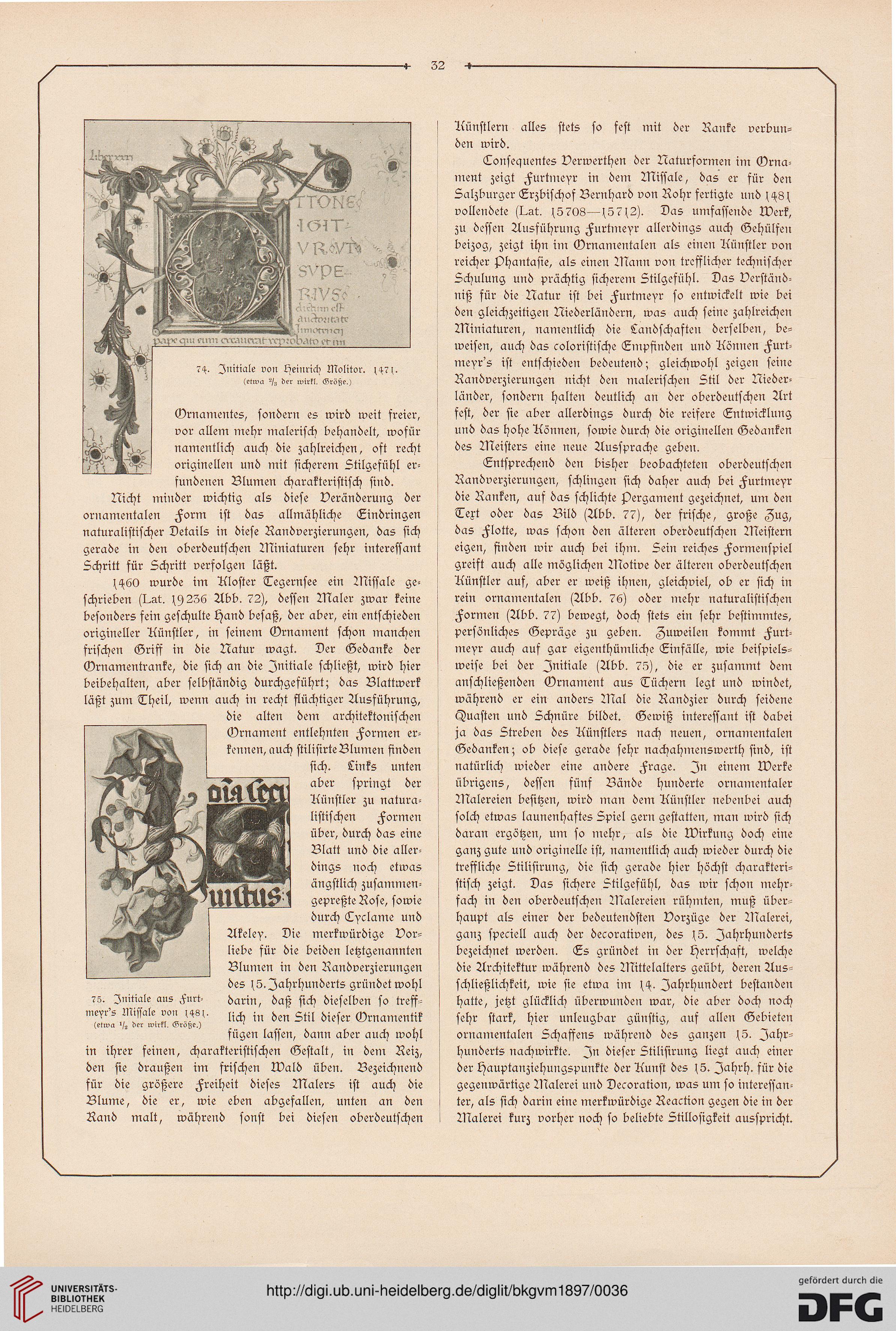

74. Initiale von Heinrich Molitor. (47;.

(etwa 2/g der wirkt. Größe.)

Ornamentes, sondern es wird weit freier,

vor allem inehr malerisch behandelt, wofür

namentlich auch die zahlreichen, oft recht

originellen und mit sicherem Stilgefühl er-

fundenen Blumen charakteristisch sind.

Nicht minder wichtig als diese Veränderung der

ornamentalen Form ist das allmähliche Eindringen

naturalistischer Details in diese Randverzierungen, das sich

gerade in den oberdeutschen Miniaturen sehr interessant

Schritt für Schritt verfolgen läßt.

s-s60 wurde im Rloster Tegernsee ein Miffale ge-

schrieben (Lat. \()256 Abb. 72), dessen Maler zwar keine

besonders fein geschulte Hand besaß, der aber, ein entschieden

origineller Rünstler, in seinem Ornament schon manchen

frischen Griff in die Natur wagt. Der Gedanke der

Grnamentranke, die sich an die Initiale schließt, wird hier

beibehalten, aber selbständig durchgeführt; das Blattwerk

läßt zum Theil, wenn auch in recht flüchtiger Ausführung,

die alten dem architektonischen

Ornament entlehnten Formen er-

kennen, auch stilisirteBlumen finden

sich. Links unten

aber springt der

Rünstler zu natura-

listischen Formen

über, durch das eine

Blatt und die aller-

dings noch etwas

ängstlich zusammen-

gepreßte Rose, sowie

durch Tyclame und

Akeley. Die merkwürdige Vor-

liebe für die beiden letztgenannten

Blumen in den Randverzierungen

des (5.Jahrhunderts gründet wohl

7s. Initiale aus Furt- darin, daß sich dieselben so treff-

meyr's Miffale von (W- H{^ in Stu dieser Ornamentik

(etwa Va der wirk!. Große.) 1 1

fügen lassen, dann aber auch wohl

in ihrer feinen, charakteristischen Gestalt, in den: Reiz,

den sie draußen im frischen A)ald üben. Bezeichnend

für die größere Freiheit dieses Malers ist auch die

Blume, die er, wie eben abgefallen, unten an den

Rand malt, während sonst bei diesen oberdeutschen

Rünstlern alles stets so fest mit der Ranke verbun-

den wird.

Tonsequentes Verwerthen der Naturformen im Grna-

ntent zeigt Furtmeyr in dem Miffale, das er für den

Salzburger Erzbischof Bernhard von Rohr fertigte und l^8s

vollendete (Lat. ^5708—\57{2). Das umfassende Werk,

zu dessen Ausführung Furtmeyr allerdings auch Gehülfen

beizog, zeigt ihn im Ornamentalen als einen Aünstler von

reicher Phantasie, als einen Mann von trefflicher technischer

Schulung und prächtig sicherem Stilgefühl. Das Verständ-

niß für die Natur ist bei Furtmeyr so entwickelt wie bei

den gleichzeitigen Niederländern, was auch seine zahlreichen

Miniaturen, namentlich die Landschaften derselben, be-

weisen, auch das coloristifchs Empfinden und Rönnen Furt-

meyr's ist entschieden bedeutend; gleichwohl zeigen seine

Randverzierungen nicht den malerischen Stil der Nieder-

länder, sondern halten deutlich an der oberdeutschen Art

fest, der sie aber allerdings durch die reifere Entwicklung

und das hohe Rönnen, sowie durch die originellen Gedanken

des Meisters eine neue Aussprache geben.

Entsprechend den bisher beobachteten oberdeutschen

Randverzierungen, schlingen sich daher auch bei Furtmeyr

die Ranken, aus das schlichte Pergament gezeichnet, um den

Text oder das Bild (Abb. 77), der frische, große Zug,

das Flotte, was schon den älteren oberdeutschen Meistern

eigen, finden wir auch bei ihm. Sein reiches Formenspiel

greift auch alle möglichen Motive der älteren oberdeutschen

Rünstler auf, aber er weiß ihnen, gleichviel, ob er sich in

rein ornamentalen (Abb. 76) oder inehr naturalistischen

Formen (Abb. 77) bewegt, doch stets ein sehr bestimmtes,

persönliches Gepräge zu geben. Zuweilen kommt Furt-

meyr auch auf gar eigenthümliche Einfälle, wie beispiels-

weise bei der Initiale (Abb. 75), die er zusammt dem

anschließenden Ornament aus Tüchern legt und windet,

während er ein anders Mal die Randzier durch seidene

Quasten und Schnüre bildet. Gewiß interessant ist dabei

ja das Streben des Rünstlers nach neuen, ornamentalen

Gedanken ; ob diese gerade sehr nachahmenswerth sind, ist

natürlich wieder eine andere Frage. In einem Werke

übrigens, dessen fünf Bände Hunderte ornamentaler

Malereien besitzen, wird man dem Rünstler nebenbei auch

solch etwas launenhaftes Spiel gern gestatten, man wird sich

daran ergötzen, um so inehr, als die Wirkung doch eine

ganz gute und originelle ist, namentlich auch wieder durch die

treffliche Stilisirung, die sich gerade hier höchst charakteri-

stisch zeigt. Das sichere Stilgefühl, das wir schon mehr-

fach in den oberdeutschen Malereien rühmten, muß über-

haupt als einer der bedeutendsten Vorzüge der Malerei,

ganz speciell auch der decorativen, des (5. Jahrhunderts

bezeichnet werden. Es gründet in der Herrschaft, welche

die Architektur während des Mittelalters geübt, deren Aus-

fchließlichkeit, wie sie etwa im fp Jahrhundert bestanden

hatte, jetzt glücklich überwunden war, die aber doch noch

sehr stark, hier unleugbar günstig, aus allen Gebieten

ornamentalen Schaffens während des ganzen f5. Jahr-

hunderts nachwirkte. In dieser Stilisirung liegt auch einer

der Hauptanziehungspunkte der Runst des ;5. Iahrh. für die

gegenwärtige Malerei und Decoration, was um so interessan-

ter, als sich darin eine merkwürdige Reaction gegen die in der

Malerei kurz vorher noch so beliebte Stillosigkeit ausspricht.

•iom

VR ovh

SVpE .

RIV5o '

dichnn

auSwitatc

jlirnonmcrj

gm; nv.mrtnr ny.-ol-um >tnn

74. Initiale von Heinrich Molitor. (47;.

(etwa 2/g der wirkt. Größe.)

Ornamentes, sondern es wird weit freier,

vor allem inehr malerisch behandelt, wofür

namentlich auch die zahlreichen, oft recht

originellen und mit sicherem Stilgefühl er-

fundenen Blumen charakteristisch sind.

Nicht minder wichtig als diese Veränderung der

ornamentalen Form ist das allmähliche Eindringen

naturalistischer Details in diese Randverzierungen, das sich

gerade in den oberdeutschen Miniaturen sehr interessant

Schritt für Schritt verfolgen läßt.

s-s60 wurde im Rloster Tegernsee ein Miffale ge-

schrieben (Lat. \()256 Abb. 72), dessen Maler zwar keine

besonders fein geschulte Hand besaß, der aber, ein entschieden

origineller Rünstler, in seinem Ornament schon manchen

frischen Griff in die Natur wagt. Der Gedanke der

Grnamentranke, die sich an die Initiale schließt, wird hier

beibehalten, aber selbständig durchgeführt; das Blattwerk

läßt zum Theil, wenn auch in recht flüchtiger Ausführung,

die alten dem architektonischen

Ornament entlehnten Formen er-

kennen, auch stilisirteBlumen finden

sich. Links unten

aber springt der

Rünstler zu natura-

listischen Formen

über, durch das eine

Blatt und die aller-

dings noch etwas

ängstlich zusammen-

gepreßte Rose, sowie

durch Tyclame und

Akeley. Die merkwürdige Vor-

liebe für die beiden letztgenannten

Blumen in den Randverzierungen

des (5.Jahrhunderts gründet wohl

7s. Initiale aus Furt- darin, daß sich dieselben so treff-

meyr's Miffale von (W- H{^ in Stu dieser Ornamentik

(etwa Va der wirk!. Große.) 1 1

fügen lassen, dann aber auch wohl

in ihrer feinen, charakteristischen Gestalt, in den: Reiz,

den sie draußen im frischen A)ald üben. Bezeichnend

für die größere Freiheit dieses Malers ist auch die

Blume, die er, wie eben abgefallen, unten an den

Rand malt, während sonst bei diesen oberdeutschen

Rünstlern alles stets so fest mit der Ranke verbun-

den wird.

Tonsequentes Verwerthen der Naturformen im Grna-

ntent zeigt Furtmeyr in dem Miffale, das er für den

Salzburger Erzbischof Bernhard von Rohr fertigte und l^8s

vollendete (Lat. ^5708—\57{2). Das umfassende Werk,

zu dessen Ausführung Furtmeyr allerdings auch Gehülfen

beizog, zeigt ihn im Ornamentalen als einen Aünstler von

reicher Phantasie, als einen Mann von trefflicher technischer

Schulung und prächtig sicherem Stilgefühl. Das Verständ-

niß für die Natur ist bei Furtmeyr so entwickelt wie bei

den gleichzeitigen Niederländern, was auch seine zahlreichen

Miniaturen, namentlich die Landschaften derselben, be-

weisen, auch das coloristifchs Empfinden und Rönnen Furt-

meyr's ist entschieden bedeutend; gleichwohl zeigen seine

Randverzierungen nicht den malerischen Stil der Nieder-

länder, sondern halten deutlich an der oberdeutschen Art

fest, der sie aber allerdings durch die reifere Entwicklung

und das hohe Rönnen, sowie durch die originellen Gedanken

des Meisters eine neue Aussprache geben.

Entsprechend den bisher beobachteten oberdeutschen

Randverzierungen, schlingen sich daher auch bei Furtmeyr

die Ranken, aus das schlichte Pergament gezeichnet, um den

Text oder das Bild (Abb. 77), der frische, große Zug,

das Flotte, was schon den älteren oberdeutschen Meistern

eigen, finden wir auch bei ihm. Sein reiches Formenspiel

greift auch alle möglichen Motive der älteren oberdeutschen

Rünstler auf, aber er weiß ihnen, gleichviel, ob er sich in

rein ornamentalen (Abb. 76) oder inehr naturalistischen

Formen (Abb. 77) bewegt, doch stets ein sehr bestimmtes,

persönliches Gepräge zu geben. Zuweilen kommt Furt-

meyr auch auf gar eigenthümliche Einfälle, wie beispiels-

weise bei der Initiale (Abb. 75), die er zusammt dem

anschließenden Ornament aus Tüchern legt und windet,

während er ein anders Mal die Randzier durch seidene

Quasten und Schnüre bildet. Gewiß interessant ist dabei

ja das Streben des Rünstlers nach neuen, ornamentalen

Gedanken ; ob diese gerade sehr nachahmenswerth sind, ist

natürlich wieder eine andere Frage. In einem Werke

übrigens, dessen fünf Bände Hunderte ornamentaler

Malereien besitzen, wird man dem Rünstler nebenbei auch

solch etwas launenhaftes Spiel gern gestatten, man wird sich

daran ergötzen, um so inehr, als die Wirkung doch eine

ganz gute und originelle ist, namentlich auch wieder durch die

treffliche Stilisirung, die sich gerade hier höchst charakteri-

stisch zeigt. Das sichere Stilgefühl, das wir schon mehr-

fach in den oberdeutschen Malereien rühmten, muß über-

haupt als einer der bedeutendsten Vorzüge der Malerei,

ganz speciell auch der decorativen, des (5. Jahrhunderts

bezeichnet werden. Es gründet in der Herrschaft, welche

die Architektur während des Mittelalters geübt, deren Aus-

fchließlichkeit, wie sie etwa im fp Jahrhundert bestanden

hatte, jetzt glücklich überwunden war, die aber doch noch

sehr stark, hier unleugbar günstig, aus allen Gebieten

ornamentalen Schaffens während des ganzen f5. Jahr-

hunderts nachwirkte. In dieser Stilisirung liegt auch einer

der Hauptanziehungspunkte der Runst des ;5. Iahrh. für die

gegenwärtige Malerei und Decoration, was um so interessan-

ter, als sich darin eine merkwürdige Reaction gegen die in der

Malerei kurz vorher noch so beliebte Stillosigkeit ausspricht.