55

ornamentalen deutschen Weise. Auch in der Komposition

der Blumen klingt zuweilen die Erinnerung an die Ranke

noch nach, wie bei dem Akeleystöckchen auf Tafel 1^5 (<y.

Der Vergleich dieser Blumen mit den Akeley, die wir oben

in den Tegernseer Handschriften fanden, ist für den Unter-

schied beider Gruppen sehr bezeichnend. Dort die verein-

zelten Blumen, die sich als Boten des wachsenden Natur-

sinns allmählich, gewissermaßen schüchtern, in das Orna-

ment drängen, hier auf der etwa gleichzeitigen niederländi

schen Randleiste dagegen ein reiches Stillleben; ein frischer

Akeleyzweig im Wasserglas, sorglos von einem Schmetter-

ling umschwärmt und weiter auf dem Rand noch andere

Blüthen derselben Blume, zwischen denen Schmetterlinge

fliegen und eine Schnecke beschaulich spazieren kriecht.

Gerade diese Stillleben, die häufigste Zier solcher Rand-

leisteu, sind sehr bezeichnend für die Eigenart malerischen

Empfindens der Niederländer des 15. Jahrhunderts. Sie

zeigen dieselbe Lust an der schönen, farbenfreudigen Welt,

die aus dem Genter Altar der Brüder van Eyck spricht,

dasselbe liebevolle Detailstudium, das wir an den feinen

portraits und den anmuthigen Madonnenbildern dieser

Meister bewundern. Das Vergnügen der malerischen

Wiedergabe der seinen Farbenreize der duftigen Schnee-

glöckchen (Taf. 15, 2), der bunten Wicke und Bohnenblüthe,

wie der prächtigen Rose, der schillernden

Eidechse, der feucht glänzenden Schnecke und

der lustigen Schmetterlinge, das ist es, was

den Maler zu diesem Stillleben lockt.

chäufig werden in diese Randleisten auch

Landschaften und Genre- oder Historienbilder

gemalt, die dann den feinen Geschmack der

Niederländer gar anmuthig aussprechen

(Taf. 1-1, 3. Cim. -11) und zugleich ihr Geschick

für Eomposition und innig damit verbunden

die Begabung zeigen, selbst so kleine Scenen

stets gar fein zum Bilde zu runden, wodurch

sie, wie durch ihre zarte Ausführung, so un-

vergleichlich für eine reizvolle und wahrhaft

stilgemäße Behandlung der Miniatur begabt

waren.

In der italienischen Malerei, die sich,

bedingt durch ihre Geschichte und die Eigen-

art ihres Wesens, vor allem im Wand- und

Tafelgemälde entwickelte, besitzt deßhalb

die Miniatur weder die große historische

Bedeutung, wie diesseit der Alpen im früh-

eren Mittelalter, noch jenes reiche individuelle

Leben, das ihr hier im späteren Mittel-

alter einen so hohen Reiz verleiht. Gleich-

wohl wurde die Miniatur auch in Italien,

besonders in Florenz viel gepflegt, und

italienische Prachthandschriften waren auch

in anderen Ländern begehrt. So kamen

deren auch manche nach Bayern, und von

den beiden Handschriften, denen wir unsere

Beispiele entnehmen, wurde die eine, ein

auibenBeff&nt Gebetbuch für Bayern, namentlich für cher-

bes sionbus. zog Albrecht IV., 1-185 in Florenz gemalt

(Val. 25 659, Abb. 80, Taf. Ich 2), und auch

roufi. ®ri>6e.) die andere des Albanus Lucanus, Auszüge

der Dekaden des Blondus, von H91 (Val. 11521, Ab-

bildung 81, Tafel 11, n), scheint gleichfalls schon früh nach

Bayern gekommen zu sein, da sie aus Kloster Polling

in die Staatsbibliothek gelangte.

Für die figürlichen Darstel-

lungen der italienischen

Miniaturen ist die Be-

tkrmiforwn 1

tue" prcrfpm

trocfai-lwbi

tma>Wi

ntK' fkfdibu

quiem ecerv

dotmnum r.

cfmftum tili

t>nV e.xr.fV.

hauptung richtig '), daß

sie einfach der Entwicklung der

Malerei größeren Stils folgen,

im Ornament aber glaube ich,

dürfte sie wohl einige Ein-

schränkung erleiden, denn hier

bildet sich doch ein eigenartiger,

mehrfach recht interessanter Stil

aus. Mit den Randverzierungen,

die während des 15. Jahrhun-

derts nördlich der Alpen ent-

standen, und die trotz aller Unter-

schiede der nationalen Gruppen

einen einheitlichen Grundcharakter

doch sofort erkennen lassen,

hat er keinerlei Verwandt-

schaft, in der Ausbildung,

wie ihn die vorliegenden

Beispiele zeigen, gehört er-

gänz der Renaissance an,

ohne irgend eine Remini-

scenz an mittelalterliche

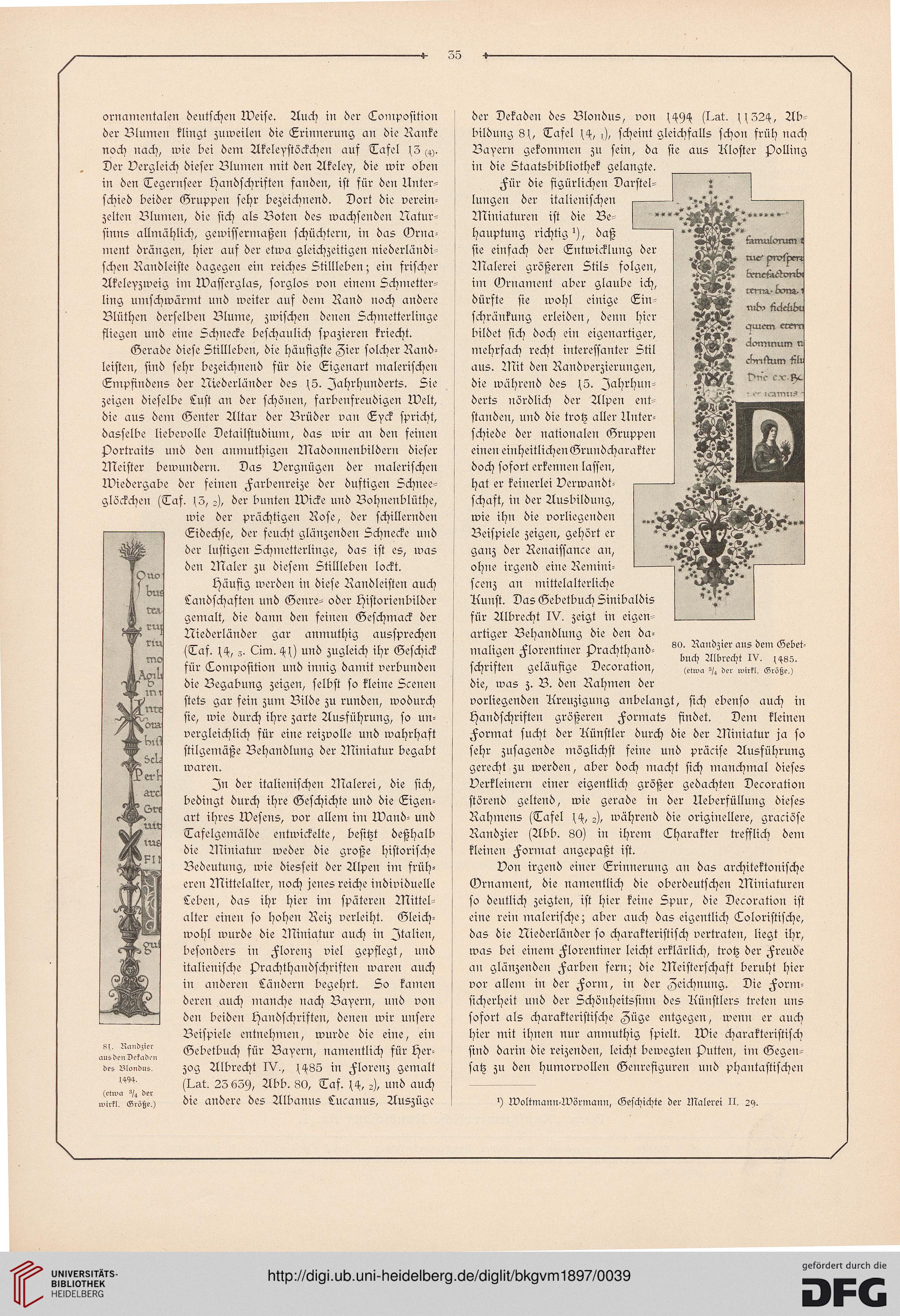

Kunst. Das Gebetbuch Siuibaldis

für Albrecht IV. zeigt in eigen-

artiger Behandlung die den da-

maligen Florentiner Prachthand-

schriften geläufige Decoration,

die, was z. B. den Rahmen der

vorliegenden Kreuzigung anbelangt, sich ebenso auch in

Handschriften größeren Formats findet. Dem kleinen

Format sucht der Künstler durch die der Miniatur ja so

sehr zusagende möglichst feine und präcise Ausführung

gerecht zu werden, aber doch macht sich manchmal dieses

Verkleinern einer eigentlich größer gedachten Decoration

störend geltend, wie gerade in der Ueberfüllung dieses

Rahmens (Tafel H, 2), während die originellere, graciöfe

Randzier (Abb. 80) in ihrem Tharakter trefflich dem

kleinen Format angepaßt ist.

Von irgend einer Erinnerung an das architektonische

Ornament, die namentlich die oberdeutschen Miniaturen

so deutlich zeigten, ist hier keine Spur, die Decoration ist

eine rein malerische; aber auch das eigentlich Toloristische,

das die Niederländer so charakteristisch vertraten, liegt ihr,

was bei einem Florentiner leicht erklärlich, trotz der Freude

an glänzenden Farben fern; die Meisterschaft beruht hier

vor allem iu der Form, in der Zeichnung. Die Form-

sicherheit und der Schönheitssinn des Künstlers treten uns

sofort als charakteristische Züge entgegen, wenn er auch

hier mit ihnen nur anmuthig spielt. Wie charakteristisch

sind darin die reizenden, leicht bewegten Putten, im Gegen-

satz zu den humorvolleu Genrefiguren und phantastischen

80. Randzier aus dem Gebet-

buch Albrecht IV. ;^85.

(etwa 3/4 der wirk!. Größe.)

') Woltmann-Wörmann, Geschichte der Malerei II. 29.

\

ornamentalen deutschen Weise. Auch in der Komposition

der Blumen klingt zuweilen die Erinnerung an die Ranke

noch nach, wie bei dem Akeleystöckchen auf Tafel 1^5 (<y.

Der Vergleich dieser Blumen mit den Akeley, die wir oben

in den Tegernseer Handschriften fanden, ist für den Unter-

schied beider Gruppen sehr bezeichnend. Dort die verein-

zelten Blumen, die sich als Boten des wachsenden Natur-

sinns allmählich, gewissermaßen schüchtern, in das Orna-

ment drängen, hier auf der etwa gleichzeitigen niederländi

schen Randleiste dagegen ein reiches Stillleben; ein frischer

Akeleyzweig im Wasserglas, sorglos von einem Schmetter-

ling umschwärmt und weiter auf dem Rand noch andere

Blüthen derselben Blume, zwischen denen Schmetterlinge

fliegen und eine Schnecke beschaulich spazieren kriecht.

Gerade diese Stillleben, die häufigste Zier solcher Rand-

leisteu, sind sehr bezeichnend für die Eigenart malerischen

Empfindens der Niederländer des 15. Jahrhunderts. Sie

zeigen dieselbe Lust an der schönen, farbenfreudigen Welt,

die aus dem Genter Altar der Brüder van Eyck spricht,

dasselbe liebevolle Detailstudium, das wir an den feinen

portraits und den anmuthigen Madonnenbildern dieser

Meister bewundern. Das Vergnügen der malerischen

Wiedergabe der seinen Farbenreize der duftigen Schnee-

glöckchen (Taf. 15, 2), der bunten Wicke und Bohnenblüthe,

wie der prächtigen Rose, der schillernden

Eidechse, der feucht glänzenden Schnecke und

der lustigen Schmetterlinge, das ist es, was

den Maler zu diesem Stillleben lockt.

chäufig werden in diese Randleisten auch

Landschaften und Genre- oder Historienbilder

gemalt, die dann den feinen Geschmack der

Niederländer gar anmuthig aussprechen

(Taf. 1-1, 3. Cim. -11) und zugleich ihr Geschick

für Eomposition und innig damit verbunden

die Begabung zeigen, selbst so kleine Scenen

stets gar fein zum Bilde zu runden, wodurch

sie, wie durch ihre zarte Ausführung, so un-

vergleichlich für eine reizvolle und wahrhaft

stilgemäße Behandlung der Miniatur begabt

waren.

In der italienischen Malerei, die sich,

bedingt durch ihre Geschichte und die Eigen-

art ihres Wesens, vor allem im Wand- und

Tafelgemälde entwickelte, besitzt deßhalb

die Miniatur weder die große historische

Bedeutung, wie diesseit der Alpen im früh-

eren Mittelalter, noch jenes reiche individuelle

Leben, das ihr hier im späteren Mittel-

alter einen so hohen Reiz verleiht. Gleich-

wohl wurde die Miniatur auch in Italien,

besonders in Florenz viel gepflegt, und

italienische Prachthandschriften waren auch

in anderen Ländern begehrt. So kamen

deren auch manche nach Bayern, und von

den beiden Handschriften, denen wir unsere

Beispiele entnehmen, wurde die eine, ein

auibenBeff&nt Gebetbuch für Bayern, namentlich für cher-

bes sionbus. zog Albrecht IV., 1-185 in Florenz gemalt

(Val. 25 659, Abb. 80, Taf. Ich 2), und auch

roufi. ®ri>6e.) die andere des Albanus Lucanus, Auszüge

der Dekaden des Blondus, von H91 (Val. 11521, Ab-

bildung 81, Tafel 11, n), scheint gleichfalls schon früh nach

Bayern gekommen zu sein, da sie aus Kloster Polling

in die Staatsbibliothek gelangte.

Für die figürlichen Darstel-

lungen der italienischen

Miniaturen ist die Be-

tkrmiforwn 1

tue" prcrfpm

trocfai-lwbi

tma>Wi

ntK' fkfdibu

quiem ecerv

dotmnum r.

cfmftum tili

t>nV e.xr.fV.

hauptung richtig '), daß

sie einfach der Entwicklung der

Malerei größeren Stils folgen,

im Ornament aber glaube ich,

dürfte sie wohl einige Ein-

schränkung erleiden, denn hier

bildet sich doch ein eigenartiger,

mehrfach recht interessanter Stil

aus. Mit den Randverzierungen,

die während des 15. Jahrhun-

derts nördlich der Alpen ent-

standen, und die trotz aller Unter-

schiede der nationalen Gruppen

einen einheitlichen Grundcharakter

doch sofort erkennen lassen,

hat er keinerlei Verwandt-

schaft, in der Ausbildung,

wie ihn die vorliegenden

Beispiele zeigen, gehört er-

gänz der Renaissance an,

ohne irgend eine Remini-

scenz an mittelalterliche

Kunst. Das Gebetbuch Siuibaldis

für Albrecht IV. zeigt in eigen-

artiger Behandlung die den da-

maligen Florentiner Prachthand-

schriften geläufige Decoration,

die, was z. B. den Rahmen der

vorliegenden Kreuzigung anbelangt, sich ebenso auch in

Handschriften größeren Formats findet. Dem kleinen

Format sucht der Künstler durch die der Miniatur ja so

sehr zusagende möglichst feine und präcise Ausführung

gerecht zu werden, aber doch macht sich manchmal dieses

Verkleinern einer eigentlich größer gedachten Decoration

störend geltend, wie gerade in der Ueberfüllung dieses

Rahmens (Tafel H, 2), während die originellere, graciöfe

Randzier (Abb. 80) in ihrem Tharakter trefflich dem

kleinen Format angepaßt ist.

Von irgend einer Erinnerung an das architektonische

Ornament, die namentlich die oberdeutschen Miniaturen

so deutlich zeigten, ist hier keine Spur, die Decoration ist

eine rein malerische; aber auch das eigentlich Toloristische,

das die Niederländer so charakteristisch vertraten, liegt ihr,

was bei einem Florentiner leicht erklärlich, trotz der Freude

an glänzenden Farben fern; die Meisterschaft beruht hier

vor allem iu der Form, in der Zeichnung. Die Form-

sicherheit und der Schönheitssinn des Künstlers treten uns

sofort als charakteristische Züge entgegen, wenn er auch

hier mit ihnen nur anmuthig spielt. Wie charakteristisch

sind darin die reizenden, leicht bewegten Putten, im Gegen-

satz zu den humorvolleu Genrefiguren und phantastischen

80. Randzier aus dem Gebet-

buch Albrecht IV. ;^85.

(etwa 3/4 der wirk!. Größe.)

') Woltmann-Wörmann, Geschichte der Malerei II. 29.

\