BULLETIN DE L'ART POUR TOUS

N° 73

mauvais résultats de cet enseignement et contre I

la faiblesse des produits de certaines de nos

manufactures nationales. La sévérité avec la-

quelle il a traité les produits sortis des Gobelins

et de Sèvres est pour nous faire apprécier sa

justice, et nous reconnaissons comme lui que

« là comme dans les autres branches de l'en-

seignement des arts, il faut avoir la volonté

d'agir ».

Excellente demeure aussi son idée de faire

de nos musées non seulement des conserva-

toires des œuvres de l'art, mais encore des

écoles où l'on enseigne la manière pratique de

tirer parti de ces objets, où des conservateurs

faisant office de démonstrateurs apprennent au

public ce que sont ces objets, lui fassent, cer-

tains jours, des démonslrations régulières clans

les salles. Un pareil projet ne nous paraît pas

près d'être mis en pratique, tant il semble que

les établissements artistiques et scientifiques,

musées et bibliothèques, aient élé faits et créés

non pas pour le public, mais pour les conserva-

teurs et autres fonctionnaires qui n'aiment point

à être dérangés. M. Antonin Proust n'a pu obte-

nir là ce que tant de Français désiraient avec

lui; il vient d'être plus heureux pour l'établis-

sement de cette caisse des musées qu'il pro-

posait de fonder avec le produit de la vente des

diamants de la Couronne. Une autre idée, à

notre opinion, pleine de sens, était celle qu'il

a émise de recourir aux lumières des hommes

spéciaux pour les acquisitions à opérer par la

direction des musées. On pourrait l'étendre plus

loin et l'appliquer aussi aux attributions des

objets. Un récent article de la Galette des beaux-

arts sur la collection d'armes du musée du

Louvre appelait l'attention sur le manque com-

plet d'étiquettes de cette collection, dont le ca-

talogue sera sans doute des années avant de

paraître. Mais, par contre, la collection léguée

par Edouard de Beaumont au musée de Cluny,

porle des étiquettes absolument fantaisistes

qu'une main inconnue, et assurément novice en

fait d'armes, s'est complu à fixer aux épées et

aux dagues.

Nous n'avons pas à revenir sur la part impor-

tante prise par M. Antoine Proust à l'Exposition

universelle de 1889 et qui a fait éclater, dans

toute leur gloire, les qualités de notre peinture

française. « Il est évident pour tous, disait-il

alors, que l'art français dans notre siècle a

. marqué sa supériorité par son amour de la vérité

et que c'est à cette vertu constante qu'il doit

l'influence qu'il exerce. Nous pouvons, à l'heure

actuelle, nous dégageant de tous les préjugés

d'écoles, prodiguer notre admiration à des

talents très divers, en apparence opposés, qui

appartiennent en réalité à une même famille et

à une famille très unie. »

On peut dire qu'en cette étonnante Exposition

de 1889 M. Antonin Proust a fait preuve d'une

activité surhumaine : aucune branche de notre

. art national ne l'a trouvé indifférent. Il crée une

section de l'enseignement des arts du dessin,

s'intéresse à l'exposition théâtrale, réunit les

chefs-d'œuvre de notre peinture rétrospective,

les produits de nos manufactures nationales

parmi lesquels une série de tapisseries exécutées

d'après les admirables cartons de Galland ; il

excite le zèle des musées de province, fait tom-

, ber les défiances des amateurs et des collection-

neurs, et établit cette section des beaux-arts

dont admirateurs du passé comme du présent

conserveront à jamais le souvenir.

La fondation de l'Union des arts décoratifs ne

sera pas un de ses moindres titres à la sympa-

thie des amis des arts; elle saura lui acquérir la

reconnaissance de son pays. Si, fatigué de luttes

sans trêve, abreuvé de dégoûts, lassé par les

atermoiements de l'administration, il a donné sa

démission de président de l'Union, chacun sait

qu'il en fut, qu'il en reste encore le plus chaud

comme le plus dévoué protecteur. Et c'est pour-

quoi nous sommes heureux de lui consacrer ces

quelques lignes en un recueil où l'on a toujours

cherché à donner à l'art industriel la place à

aquelle il n'a jamais cessé d'avoir droit, mais

d'où, à une certaine époque, il avait élé injuste-

ment éloigné. Grâce aux efforts de quelques

esprits courageux et persévérants, le but est

enfin atteint : les arts décoratifs, les arts indus-

triels marchent maintenant de pair avec le grand

art. Que celui-ci reste leur frère aîné, mais

qu'il les traite en cadets et non point en bâtards.

Nous ne pouvons mieux conclure que par ces

lignes sincères qui terminent le volume de

M. Antonin Proust :

« La France a ce privilège, qu'elle doit à des

siècles d'études, d'avoir sur les autres nations

une supériorité incontestable et incontestée

en matière artistique. Il y a eu cependant,

sinon un mouvement de recul, tout au moins un

temps d'arrêt, à ta fin du dernier siècle et au

commencement de celui-ci.

« Pour que l'art français ressaisisse ses forces,

retrouve sa voie, reprenne sa marche, il suffit

de le ramener à l'étude de son propre passé.

C'est en se rendant un compte exact de ce sen-

timent de la mesure, de la proportion, de ce que

l'on pourrait appeler la notion du compréhen-

sible, que l'art français arrivera promptement à

se renouveler. »

P. Gélis-Didot.

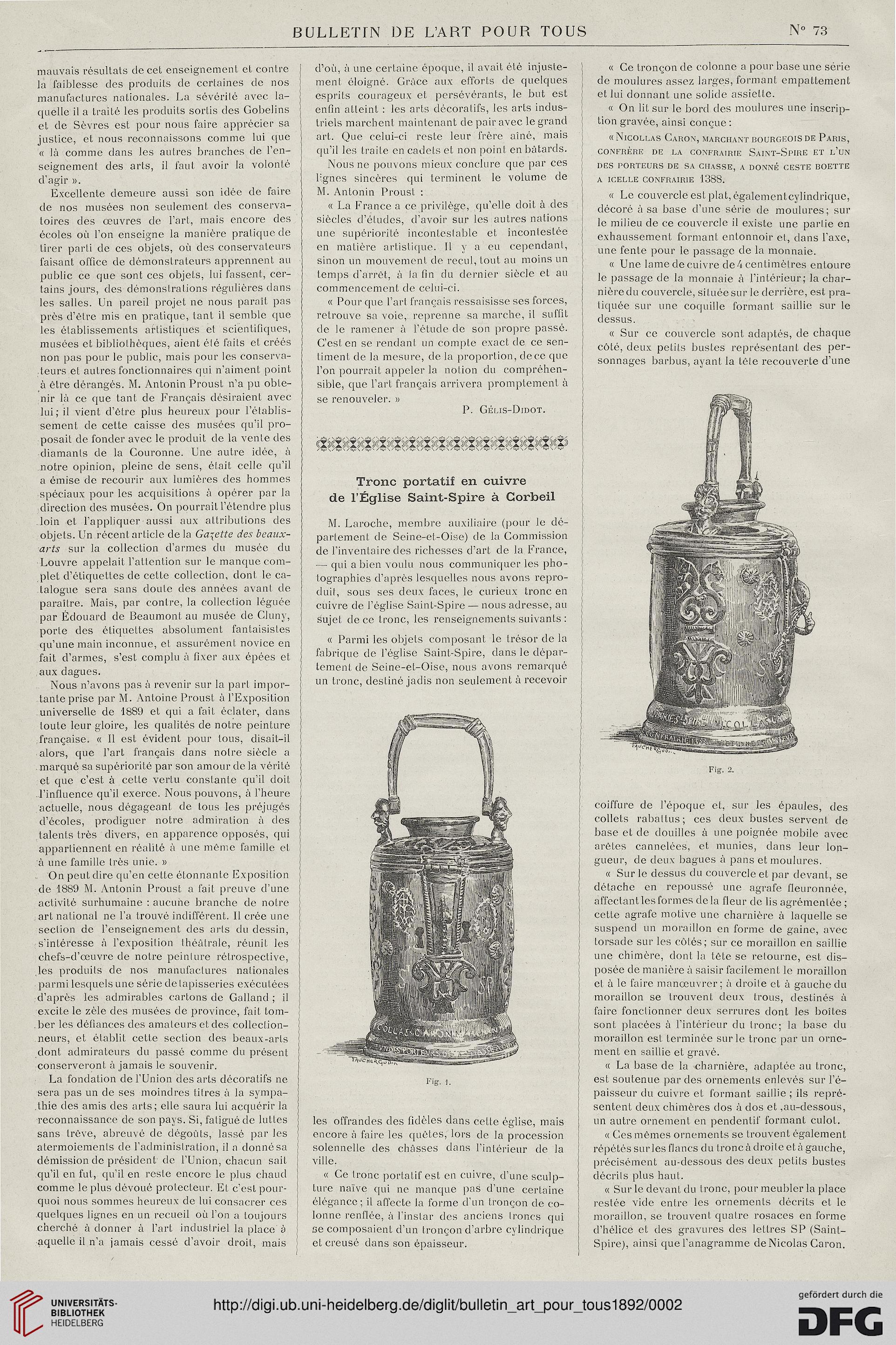

Tronc portatif en cuivre

de l'Église Saint-Spire à Gorbeil

M. Laroche, membre auxiliaire (pour le dé-

partement de Seine-el-Oise) de la Commission

de l'inventaire des richesses d'art de la France,

— qui a bien voulu nous communiquer les pho-

tographies d'après lesquelles nous avons repro-

duit, sous ses deux faces, le curieux tronc en

cuivre de l'église Saint-Spire — nous adresse, au

sujet de ce tronc, les renseignements suivants :

« Parmi les objets composant le trésor de la

fabrique de l'église Saint-Spire, dans le dépar-

tement de Seine-et-Oise, nous avons remarque

un tronc, destiné jadis non seulement à recevoir

Fig. i.

les offrandes des fidèles dans cette église, mais

encore à faire les quêtes, lors de la procession

solennelle des châsses dans l'intérieur de la

ville.

« Ce tronc portatif est en cuivre, d'une sculp-

ture naïve qui ne manque pas d'une certaine

élégance; il affecte la forme d'un tronçon de co-

lonne renflée, à l'instar des anciens troncs qui

se composaient d'un tronçon d'arbre cylindrique

et creusé dans son épaisseur.

« Ce tronçon de colonne a pour base une série

de moulures assez larges, formant empattement

et lui donnant une solide assiette.

« On lit sur le bord des moulures une inscrip-

| tion gravée, ainsi conçue :

«Nicollas Caron, marchantrourgeois de Paris,

j confrère de la confra1rie SaINT-SpIRE et l'un

des porteurs de sa chasse, a donné geste doette

i a icelle confrairie 1388.

« Le couvercle est plat, égalementcylindrique,

décoré à sa base d'une série de moulures; sur

le milieu de ce couvercle il existe une partie en

exhaussement formant entonnoir et, dans l'axe,

une fente pour le passage de la monnaie.

« Une lame de cuivre de 4 centimètres entoure

le passage de la monnaie à l'intérieur; la char-

nière du couvercle, située sur le derrière, est pra-

tiquée sur une coquille formant saillie sur le

dessus.

« Sur ce couvercle sont adaptés, de chaque

côté, deux petits bustes représentant des per-

sonnages barbus, ayant la tôle recouverte d'une

Ftg. 2.

coiffure de l'époque et, sur les épaules, des

collets rabaltus; ces deux bustes servent de

base et de douilles à une poignée mobile avec

arêtes cannelées, et munies, dans leur lon-

gueur, de deux bagues à pans et moulures.

« Sur le dessus du couvercle et par devant, se

détache en repoussé une agrafe fleuronnée,

affectant les formes delà fleur de lis agrémentée ;

cette agrafe motive une charnière à laquelle se

suspend un moraillon en forme de gaine, avec

torsade sur les côtés; sur ce moraillon en saillie

une chimère, dont la tète se retourne, est dis-

posée de manière à saisir facilement le moraillon

et à le faire manœuvrer; à droite et à gauche du

moraillon se trouvent deux trous, destinés à

faire fonctionner deux serrures dont les boîtes

sont placées à l'intérieur du tronc; la base du

moraillon est terminée sur le tronc par un orne-

ment en saillie et gravé.

« La base de la charnière, adaptée au tronc,

est soutenue par des ornements enlevés sur l'é-

paisseur du cuivre et formant saillie ; ils repré-

sentent deux chimères dos à dos et,au-dessous,

un autre ornement en pendentif formant culot.

« Ces mêmes ornements se trouvent également

répétés sur les flancs du troncàdroileetàgauche,

précisément au-dessous des deux petits bustes

décrits plus haut.

« Sur le devant du tronc, pour meubler la place

restée vide entre les ornements décrits et le

moraillon, se trouvent quatre rosaces en forme

d'hélice et des gravures des lettres SP (Saint-

Spire), ainsi que l'anagramme de Nicolas Caron.

N° 73

mauvais résultats de cet enseignement et contre I

la faiblesse des produits de certaines de nos

manufactures nationales. La sévérité avec la-

quelle il a traité les produits sortis des Gobelins

et de Sèvres est pour nous faire apprécier sa

justice, et nous reconnaissons comme lui que

« là comme dans les autres branches de l'en-

seignement des arts, il faut avoir la volonté

d'agir ».

Excellente demeure aussi son idée de faire

de nos musées non seulement des conserva-

toires des œuvres de l'art, mais encore des

écoles où l'on enseigne la manière pratique de

tirer parti de ces objets, où des conservateurs

faisant office de démonstrateurs apprennent au

public ce que sont ces objets, lui fassent, cer-

tains jours, des démonslrations régulières clans

les salles. Un pareil projet ne nous paraît pas

près d'être mis en pratique, tant il semble que

les établissements artistiques et scientifiques,

musées et bibliothèques, aient élé faits et créés

non pas pour le public, mais pour les conserva-

teurs et autres fonctionnaires qui n'aiment point

à être dérangés. M. Antonin Proust n'a pu obte-

nir là ce que tant de Français désiraient avec

lui; il vient d'être plus heureux pour l'établis-

sement de cette caisse des musées qu'il pro-

posait de fonder avec le produit de la vente des

diamants de la Couronne. Une autre idée, à

notre opinion, pleine de sens, était celle qu'il

a émise de recourir aux lumières des hommes

spéciaux pour les acquisitions à opérer par la

direction des musées. On pourrait l'étendre plus

loin et l'appliquer aussi aux attributions des

objets. Un récent article de la Galette des beaux-

arts sur la collection d'armes du musée du

Louvre appelait l'attention sur le manque com-

plet d'étiquettes de cette collection, dont le ca-

talogue sera sans doute des années avant de

paraître. Mais, par contre, la collection léguée

par Edouard de Beaumont au musée de Cluny,

porle des étiquettes absolument fantaisistes

qu'une main inconnue, et assurément novice en

fait d'armes, s'est complu à fixer aux épées et

aux dagues.

Nous n'avons pas à revenir sur la part impor-

tante prise par M. Antoine Proust à l'Exposition

universelle de 1889 et qui a fait éclater, dans

toute leur gloire, les qualités de notre peinture

française. « Il est évident pour tous, disait-il

alors, que l'art français dans notre siècle a

. marqué sa supériorité par son amour de la vérité

et que c'est à cette vertu constante qu'il doit

l'influence qu'il exerce. Nous pouvons, à l'heure

actuelle, nous dégageant de tous les préjugés

d'écoles, prodiguer notre admiration à des

talents très divers, en apparence opposés, qui

appartiennent en réalité à une même famille et

à une famille très unie. »

On peut dire qu'en cette étonnante Exposition

de 1889 M. Antonin Proust a fait preuve d'une

activité surhumaine : aucune branche de notre

. art national ne l'a trouvé indifférent. Il crée une

section de l'enseignement des arts du dessin,

s'intéresse à l'exposition théâtrale, réunit les

chefs-d'œuvre de notre peinture rétrospective,

les produits de nos manufactures nationales

parmi lesquels une série de tapisseries exécutées

d'après les admirables cartons de Galland ; il

excite le zèle des musées de province, fait tom-

, ber les défiances des amateurs et des collection-

neurs, et établit cette section des beaux-arts

dont admirateurs du passé comme du présent

conserveront à jamais le souvenir.

La fondation de l'Union des arts décoratifs ne

sera pas un de ses moindres titres à la sympa-

thie des amis des arts; elle saura lui acquérir la

reconnaissance de son pays. Si, fatigué de luttes

sans trêve, abreuvé de dégoûts, lassé par les

atermoiements de l'administration, il a donné sa

démission de président de l'Union, chacun sait

qu'il en fut, qu'il en reste encore le plus chaud

comme le plus dévoué protecteur. Et c'est pour-

quoi nous sommes heureux de lui consacrer ces

quelques lignes en un recueil où l'on a toujours

cherché à donner à l'art industriel la place à

aquelle il n'a jamais cessé d'avoir droit, mais

d'où, à une certaine époque, il avait élé injuste-

ment éloigné. Grâce aux efforts de quelques

esprits courageux et persévérants, le but est

enfin atteint : les arts décoratifs, les arts indus-

triels marchent maintenant de pair avec le grand

art. Que celui-ci reste leur frère aîné, mais

qu'il les traite en cadets et non point en bâtards.

Nous ne pouvons mieux conclure que par ces

lignes sincères qui terminent le volume de

M. Antonin Proust :

« La France a ce privilège, qu'elle doit à des

siècles d'études, d'avoir sur les autres nations

une supériorité incontestable et incontestée

en matière artistique. Il y a eu cependant,

sinon un mouvement de recul, tout au moins un

temps d'arrêt, à ta fin du dernier siècle et au

commencement de celui-ci.

« Pour que l'art français ressaisisse ses forces,

retrouve sa voie, reprenne sa marche, il suffit

de le ramener à l'étude de son propre passé.

C'est en se rendant un compte exact de ce sen-

timent de la mesure, de la proportion, de ce que

l'on pourrait appeler la notion du compréhen-

sible, que l'art français arrivera promptement à

se renouveler. »

P. Gélis-Didot.

Tronc portatif en cuivre

de l'Église Saint-Spire à Gorbeil

M. Laroche, membre auxiliaire (pour le dé-

partement de Seine-el-Oise) de la Commission

de l'inventaire des richesses d'art de la France,

— qui a bien voulu nous communiquer les pho-

tographies d'après lesquelles nous avons repro-

duit, sous ses deux faces, le curieux tronc en

cuivre de l'église Saint-Spire — nous adresse, au

sujet de ce tronc, les renseignements suivants :

« Parmi les objets composant le trésor de la

fabrique de l'église Saint-Spire, dans le dépar-

tement de Seine-et-Oise, nous avons remarque

un tronc, destiné jadis non seulement à recevoir

Fig. i.

les offrandes des fidèles dans cette église, mais

encore à faire les quêtes, lors de la procession

solennelle des châsses dans l'intérieur de la

ville.

« Ce tronc portatif est en cuivre, d'une sculp-

ture naïve qui ne manque pas d'une certaine

élégance; il affecte la forme d'un tronçon de co-

lonne renflée, à l'instar des anciens troncs qui

se composaient d'un tronçon d'arbre cylindrique

et creusé dans son épaisseur.

« Ce tronçon de colonne a pour base une série

de moulures assez larges, formant empattement

et lui donnant une solide assiette.

« On lit sur le bord des moulures une inscrip-

| tion gravée, ainsi conçue :

«Nicollas Caron, marchantrourgeois de Paris,

j confrère de la confra1rie SaINT-SpIRE et l'un

des porteurs de sa chasse, a donné geste doette

i a icelle confrairie 1388.

« Le couvercle est plat, égalementcylindrique,

décoré à sa base d'une série de moulures; sur

le milieu de ce couvercle il existe une partie en

exhaussement formant entonnoir et, dans l'axe,

une fente pour le passage de la monnaie.

« Une lame de cuivre de 4 centimètres entoure

le passage de la monnaie à l'intérieur; la char-

nière du couvercle, située sur le derrière, est pra-

tiquée sur une coquille formant saillie sur le

dessus.

« Sur ce couvercle sont adaptés, de chaque

côté, deux petits bustes représentant des per-

sonnages barbus, ayant la tôle recouverte d'une

Ftg. 2.

coiffure de l'époque et, sur les épaules, des

collets rabaltus; ces deux bustes servent de

base et de douilles à une poignée mobile avec

arêtes cannelées, et munies, dans leur lon-

gueur, de deux bagues à pans et moulures.

« Sur le dessus du couvercle et par devant, se

détache en repoussé une agrafe fleuronnée,

affectant les formes delà fleur de lis agrémentée ;

cette agrafe motive une charnière à laquelle se

suspend un moraillon en forme de gaine, avec

torsade sur les côtés; sur ce moraillon en saillie

une chimère, dont la tète se retourne, est dis-

posée de manière à saisir facilement le moraillon

et à le faire manœuvrer; à droite et à gauche du

moraillon se trouvent deux trous, destinés à

faire fonctionner deux serrures dont les boîtes

sont placées à l'intérieur du tronc; la base du

moraillon est terminée sur le tronc par un orne-

ment en saillie et gravé.

« La base de la charnière, adaptée au tronc,

est soutenue par des ornements enlevés sur l'é-

paisseur du cuivre et formant saillie ; ils repré-

sentent deux chimères dos à dos et,au-dessous,

un autre ornement en pendentif formant culot.

« Ces mêmes ornements se trouvent également

répétés sur les flancs du troncàdroileetàgauche,

précisément au-dessous des deux petits bustes

décrits plus haut.

« Sur le devant du tronc, pour meubler la place

restée vide entre les ornements décrits et le

moraillon, se trouvent quatre rosaces en forme

d'hélice et des gravures des lettres SP (Saint-

Spire), ainsi que l'anagramme de Nicolas Caron.