54

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX

figures de la Fontaine d’Alliance, la statue de

Louis XV, disparue, les effigies de Charles de

Lorraine et de Joseph II et les quatre grands

bustes du château de Waulsort. C’est la partie

qu’on pourrait appeler le grand art ou art monu-

mental. Le second groupe comprend la série,

passablement remplie, comme nous venons de le

démontrer, œuvres spirituelles et délicates, char-

mants petits tableaux de genre composés avec un

grand sentiment ar-

tistique, modelés

avec un art tou

jours ferme et cor-

rect, ciselés avec

une étonnante dex-

térité. On s’arrête

volontiers devant

ces bibelots, qui jet-

tent une note de

grâce et d’élégance

dans les apparte-

ments. S'ils ne re-

muent pas nos sens

par la grandeur de

leur masse, la pro-

fondeur ou la gra-

vité de leur concep-

tion ou l’impor-

tance du fait qu’ils

traduisent, ils nous

procurent néan-

moins de douces

émotions, soit par

la finesse de l’ob-

servation, la ré-

flexion piquante, le

trait mordant ou

satyrique, la note

personnelle et la

physionomie typique bien rendue.

Quant à la caractéristique du talent de Cyfflé,

nous l'avons esquissée au cours de l’inventaire

que nous venons de dresser ; qu’il nous soit per-

mis de transcrire le jugement de deux autorités

devant lesquelles nous nous inclinons bien volon-

tiers.

« Bien que Français à certains égards, dit

Delepierre, par son contact avec nos artistes et son

long séjour parmi nous, Cyfflé n’en est pas moins

un des derniers représentants, en sculpture, de

cette féconde et so-

lide école flamande

qui a su, avec son

allure tranquille

mais tenace, se

frayer une route

remarquable dans

le domaine de l’art,

sans se laisser

éblouir ni séduire

par l’ampleur,

l’éclat, la puissance

des maîtres italiens,

» Il ne faut pas

exiger de ces œuvres

faciles mais vivan-

tes, la plupart du

temps improvi-

sées, où l'imagina-

tion, la verve, le

caprice, l’observa-

tion dominent, de

la sincérité, de la

correction, encore

moins de la préten-

tion à un style quel-

conque; on n’échap-

pe pas facilement

aux tendances, à

l’entraînement du

goût dominant du siècle et le succès des Bou-

cher et des Yan Loo n’était pas fait pour relever

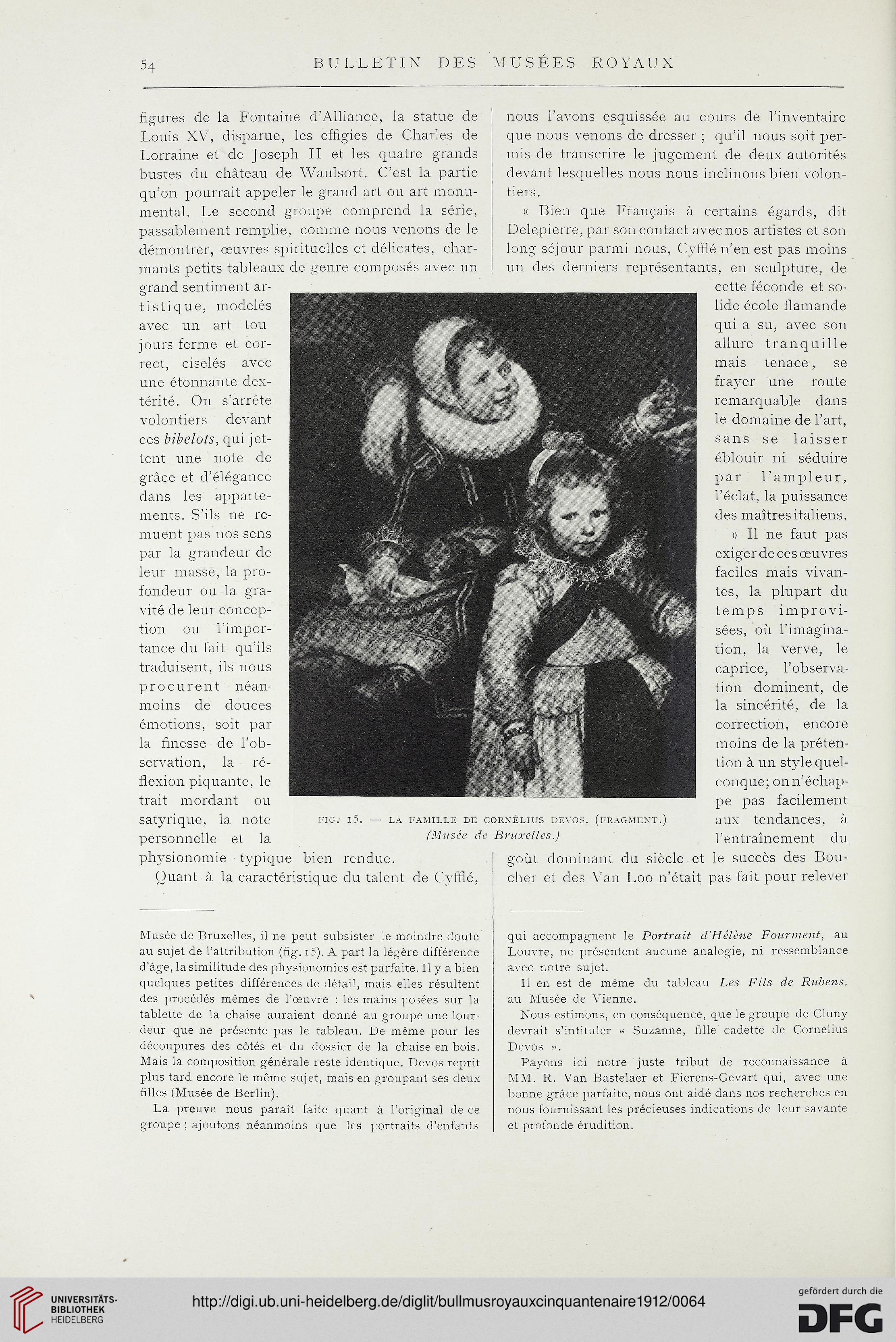

FIG: l5. — LA FAMILLE DE CORNÉLIUS DEYOS. (FRAGMENT.)

(Musée de Bruxelles.)

Musée de Bruxelles, il ne peut subsister le moindre doute

au sujet de l’attribution (fig. 15). A part la légère différence

d’àge, la similitude des physionomies est parfaite. Il y a bien

quelques petites différences de détail, mais elles résultent

des procédés mêmes de l’œuvre : les mains posées sur la

tablette de la chaise auraient donné au groupe une lour-

deur que ne présente pas le tableau. De même pour les

découpures des côtés et du dossier de la chaise en bois.

Mais la composition générale reste identique. Devos reprit

plus tard encore le même sujet, mais en groupant ses deux

filles (Musée de Berlin).

La preuve nous paraît faite quant à l’original de ce

groupe ; ajoutons néanmoins que les portraits d’enfants

qui accompagnent le Portrait d’Hélène Fourment, au

Louvre, ne présentent aucune analogie, ni ressemblance

avec notre sujet.

Il en est de même du tableau Les Fils de Rubens,

au Musée de Vienne.

Nous estimons, en conséquence, que le groupe de Cluny

devrait s’intituler « Suzanne, fille cadette de Cornélius

Devos ».

Payons ici notre juste tribut de reconnaissance à

MM. R. Van Bastelaer et Fierens-Gevart qui, avec une

bonne grâce parfaite, nous ont aidé dans nos recherches en

nous fournissant les précieuses indications de leur savante

et profonde érudition.

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX

figures de la Fontaine d’Alliance, la statue de

Louis XV, disparue, les effigies de Charles de

Lorraine et de Joseph II et les quatre grands

bustes du château de Waulsort. C’est la partie

qu’on pourrait appeler le grand art ou art monu-

mental. Le second groupe comprend la série,

passablement remplie, comme nous venons de le

démontrer, œuvres spirituelles et délicates, char-

mants petits tableaux de genre composés avec un

grand sentiment ar-

tistique, modelés

avec un art tou

jours ferme et cor-

rect, ciselés avec

une étonnante dex-

térité. On s’arrête

volontiers devant

ces bibelots, qui jet-

tent une note de

grâce et d’élégance

dans les apparte-

ments. S'ils ne re-

muent pas nos sens

par la grandeur de

leur masse, la pro-

fondeur ou la gra-

vité de leur concep-

tion ou l’impor-

tance du fait qu’ils

traduisent, ils nous

procurent néan-

moins de douces

émotions, soit par

la finesse de l’ob-

servation, la ré-

flexion piquante, le

trait mordant ou

satyrique, la note

personnelle et la

physionomie typique bien rendue.

Quant à la caractéristique du talent de Cyfflé,

nous l'avons esquissée au cours de l’inventaire

que nous venons de dresser ; qu’il nous soit per-

mis de transcrire le jugement de deux autorités

devant lesquelles nous nous inclinons bien volon-

tiers.

« Bien que Français à certains égards, dit

Delepierre, par son contact avec nos artistes et son

long séjour parmi nous, Cyfflé n’en est pas moins

un des derniers représentants, en sculpture, de

cette féconde et so-

lide école flamande

qui a su, avec son

allure tranquille

mais tenace, se

frayer une route

remarquable dans

le domaine de l’art,

sans se laisser

éblouir ni séduire

par l’ampleur,

l’éclat, la puissance

des maîtres italiens,

» Il ne faut pas

exiger de ces œuvres

faciles mais vivan-

tes, la plupart du

temps improvi-

sées, où l'imagina-

tion, la verve, le

caprice, l’observa-

tion dominent, de

la sincérité, de la

correction, encore

moins de la préten-

tion à un style quel-

conque; on n’échap-

pe pas facilement

aux tendances, à

l’entraînement du

goût dominant du siècle et le succès des Bou-

cher et des Yan Loo n’était pas fait pour relever

FIG: l5. — LA FAMILLE DE CORNÉLIUS DEYOS. (FRAGMENT.)

(Musée de Bruxelles.)

Musée de Bruxelles, il ne peut subsister le moindre doute

au sujet de l’attribution (fig. 15). A part la légère différence

d’àge, la similitude des physionomies est parfaite. Il y a bien

quelques petites différences de détail, mais elles résultent

des procédés mêmes de l’œuvre : les mains posées sur la

tablette de la chaise auraient donné au groupe une lour-

deur que ne présente pas le tableau. De même pour les

découpures des côtés et du dossier de la chaise en bois.

Mais la composition générale reste identique. Devos reprit

plus tard encore le même sujet, mais en groupant ses deux

filles (Musée de Berlin).

La preuve nous paraît faite quant à l’original de ce

groupe ; ajoutons néanmoins que les portraits d’enfants

qui accompagnent le Portrait d’Hélène Fourment, au

Louvre, ne présentent aucune analogie, ni ressemblance

avec notre sujet.

Il en est de même du tableau Les Fils de Rubens,

au Musée de Vienne.

Nous estimons, en conséquence, que le groupe de Cluny

devrait s’intituler « Suzanne, fille cadette de Cornélius

Devos ».

Payons ici notre juste tribut de reconnaissance à

MM. R. Van Bastelaer et Fierens-Gevart qui, avec une

bonne grâce parfaite, nous ont aidé dans nos recherches en

nous fournissant les précieuses indications de leur savante

et profonde érudition.