ebendaselbst stets weitgehende Anpassung an die Felsen,

aber auch auf einem solchen schwierigen Felsabhang wie

bei der Ulrichsburg schrecken die Baumeister nicht davor

zurück, über dem Abgrund einen völlig regelmäßigen

Pallas unter Zuhilfenahme überhoher Stützmauern zu

errichten, dessen köstliche romanische Fensterreihe noch

heute wohlerhalten ist.

Solche unregelmäßigen Grundrisse sind natürlich

unter den Vogesenburgen in größter Zahl und reichster

Abwechselung der Formen erhalten, so daß kaum eine

größere Burg der anderen gleicht, die Ottrotter

Schlösser: Rathsamhausen und Lützelburg oder

Groß-Geroldseck, berühmt durch seine unerbittliche

Belagerung 1471 und 1486, Spesburg, Ortenberg

und Girbaden sind dafür einige Beispiele von vielen.

Die große politische und strategische Bedeutung der

elsässischen Burgen, die bis zum Anfang des 17. Jahrh.

noch ihre Wirksamkeit behielten, führte natürlich auch viel-

fach zu Umbauten weitgehendster Art. Wir finden selbst

den großen deutschen Festungsbaumeister Daniel Specklin

dabei an der Arbeit, der 1569 noch Pläne für die reich-

gestaltete Burg Herrenstein schuf. Als frühestes Bei-

spiel eines Umbaues allergrößten Maßstabes dürfen wir

wiederum nicht die Hohkönigsburg übersehen, die schon

im letzten Viertel des 15. Jahrh. eine strategisch voll-

endete Form für Verteidigung durch Pulvergeschütze er-

hielt.

Besonders reich wird die Ausgestaltung des Gesamt-

grundrisses in der Zeit der Kanonenbollwerke und der

allmählich immer stärker werdenden Basüonen. Die Herren

von Sickingen bauten in die romanische Hohenburg im

Unterelsaß bei Weißenburg noch im 16. Jahrh. ein drei-

viertelrundes Kanonenbollwerk, das heute der stärkste Teil

der Ruine ist. Unvergleichlich vielgestaltiger sind dann

Anlagen wie Lützelstein, die schließlich weitvorgestreckte

Bastionen mit dem uralten Kern vereinigen, der aus der

äußersten Felsspitze sich erhebt, während die Basüonen

sich gegen die breitere Angriffsseite mehr und mehr vor-

schieben.

Die große Burg Landskron, im Kreise Mül-

hausen, die sicher bis in den Anfang des 13. Jahrh. zu-

rückgeht, vereinigt schließlich in ihrem kurzen breiten

Büttelkern früheste Pallasreste mit Batterietürinen des

15. und 16. Jahrh. und mit Um- und Ausbauten des

17. Jahrh. Kein geringerer als Kaiser Maximilian I. ließ

1516 den Kern umbauen und nördlich und südlich ganz

eigentümliche strahlenförmige Wehrmauern Herstellen, die

in späte Basüonen auslaufen. Noch bis in die Neuzeit

hinein, bis zum Jahre 1813 und 1814, bestand sie so als

Festung.

Den Schutz und Schirm, den diese Burgen den:

deutschen Reiche und namentlich dem deutschen Grenz-

land jahrhundertelang gewährten, können wir gar nicht

hoch genug einschätzen. Wir können nicht genug bewun-

dern die Kühnheit der deutschen Baumeister, denen keine

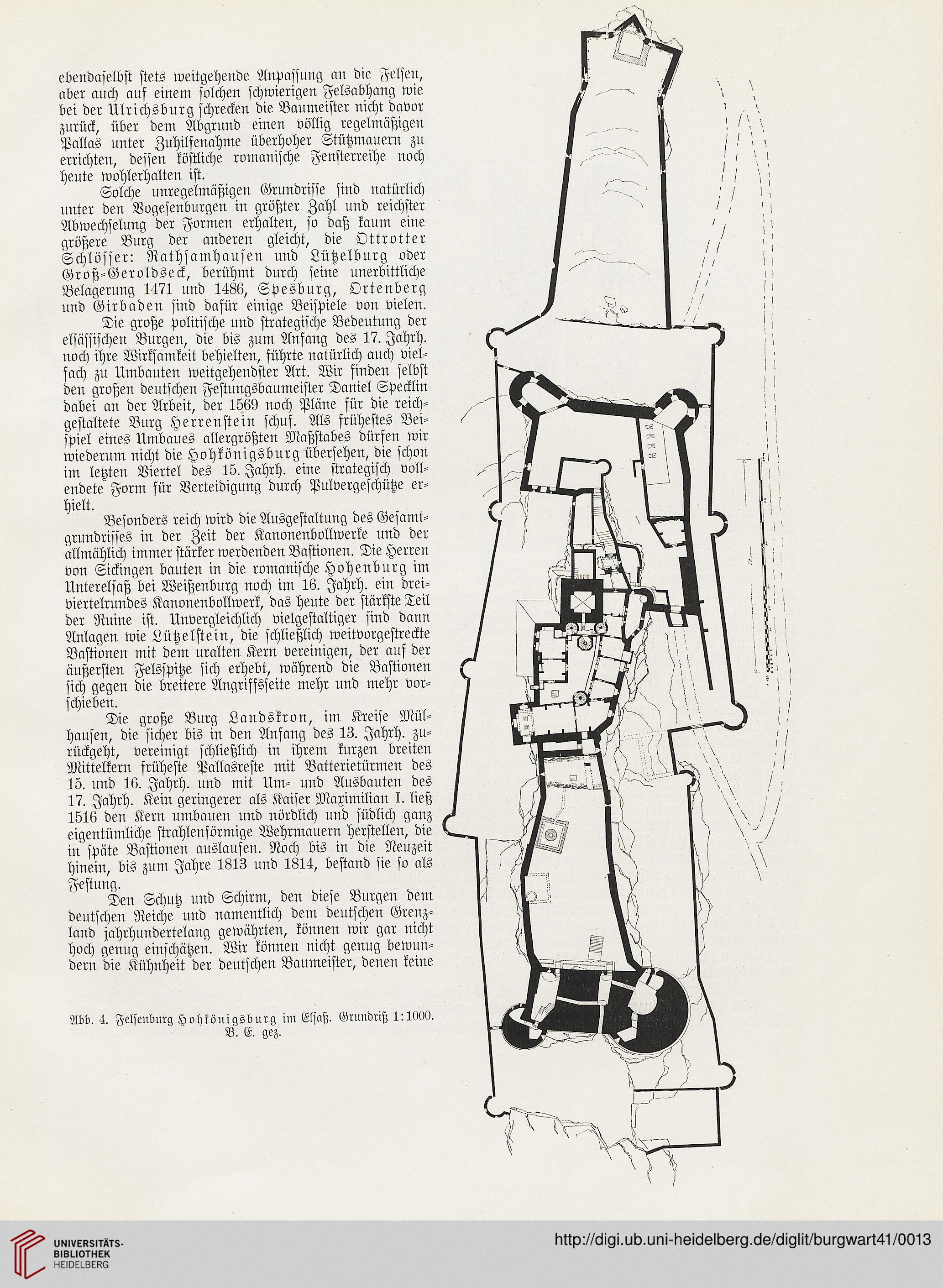

Abb. 4. Felsenburg Hohkönigsburg im Elsaß. Grundriß 1:1000.

B. E. gez.

aber auch auf einem solchen schwierigen Felsabhang wie

bei der Ulrichsburg schrecken die Baumeister nicht davor

zurück, über dem Abgrund einen völlig regelmäßigen

Pallas unter Zuhilfenahme überhoher Stützmauern zu

errichten, dessen köstliche romanische Fensterreihe noch

heute wohlerhalten ist.

Solche unregelmäßigen Grundrisse sind natürlich

unter den Vogesenburgen in größter Zahl und reichster

Abwechselung der Formen erhalten, so daß kaum eine

größere Burg der anderen gleicht, die Ottrotter

Schlösser: Rathsamhausen und Lützelburg oder

Groß-Geroldseck, berühmt durch seine unerbittliche

Belagerung 1471 und 1486, Spesburg, Ortenberg

und Girbaden sind dafür einige Beispiele von vielen.

Die große politische und strategische Bedeutung der

elsässischen Burgen, die bis zum Anfang des 17. Jahrh.

noch ihre Wirksamkeit behielten, führte natürlich auch viel-

fach zu Umbauten weitgehendster Art. Wir finden selbst

den großen deutschen Festungsbaumeister Daniel Specklin

dabei an der Arbeit, der 1569 noch Pläne für die reich-

gestaltete Burg Herrenstein schuf. Als frühestes Bei-

spiel eines Umbaues allergrößten Maßstabes dürfen wir

wiederum nicht die Hohkönigsburg übersehen, die schon

im letzten Viertel des 15. Jahrh. eine strategisch voll-

endete Form für Verteidigung durch Pulvergeschütze er-

hielt.

Besonders reich wird die Ausgestaltung des Gesamt-

grundrisses in der Zeit der Kanonenbollwerke und der

allmählich immer stärker werdenden Basüonen. Die Herren

von Sickingen bauten in die romanische Hohenburg im

Unterelsaß bei Weißenburg noch im 16. Jahrh. ein drei-

viertelrundes Kanonenbollwerk, das heute der stärkste Teil

der Ruine ist. Unvergleichlich vielgestaltiger sind dann

Anlagen wie Lützelstein, die schließlich weitvorgestreckte

Bastionen mit dem uralten Kern vereinigen, der aus der

äußersten Felsspitze sich erhebt, während die Basüonen

sich gegen die breitere Angriffsseite mehr und mehr vor-

schieben.

Die große Burg Landskron, im Kreise Mül-

hausen, die sicher bis in den Anfang des 13. Jahrh. zu-

rückgeht, vereinigt schließlich in ihrem kurzen breiten

Büttelkern früheste Pallasreste mit Batterietürinen des

15. und 16. Jahrh. und mit Um- und Ausbauten des

17. Jahrh. Kein geringerer als Kaiser Maximilian I. ließ

1516 den Kern umbauen und nördlich und südlich ganz

eigentümliche strahlenförmige Wehrmauern Herstellen, die

in späte Basüonen auslaufen. Noch bis in die Neuzeit

hinein, bis zum Jahre 1813 und 1814, bestand sie so als

Festung.

Den Schutz und Schirm, den diese Burgen den:

deutschen Reiche und namentlich dem deutschen Grenz-

land jahrhundertelang gewährten, können wir gar nicht

hoch genug einschätzen. Wir können nicht genug bewun-

dern die Kühnheit der deutschen Baumeister, denen keine

Abb. 4. Felsenburg Hohkönigsburg im Elsaß. Grundriß 1:1000.

B. E. gez.