16

Von den eingeklammerten Zeichen sind die Gegenzeichen auf dem Nachbarstein wegen starker Verwitterung

nicht mehr zu erkennen.

Sonst sind echte Steinmetzzeichen äußerst spärlich verteilt, mit einiger Sicherheit konnten noch folgende Zeichen

festgestellt werden: An der Kirchbergischen Mauer unter dem Altan und an dem Verliesturm .

Zum Schluß dieser baulichen Betrachtungen sei noch eine Notiz aus den amtlichen Nachrichten erwähnt, die

anläßlich des endgültigen Überganges der Burg im Jahre 1667 an Sachsen-Weimar über den Zustand von Kapellen-

dorf eingeholt wurden. Es heißt hier, daß das Schloß noch vier Türme habe, drei mit Ziegeln und einen mit Schiefer

gedeckt und an der Zugbrücke ein neu aufgeführtes Gebäude. Vergleichen wir hiermit die früheste uns bekannte

Abbildung vom Jahre 1658, eine Handzeichnung in der großherzoglichen Bibliothek in Weimar, so besaß allerdings

damals nur der Verliesturm ein Dach, der barocke Helm (Schiefer) des Torturmes wäre demnach in der Zwischen-

zeit aufgesetzt worden. Mit dem dritten und vierten Turm könnte die Kemenate und der Turm am Justizamt gemeint

sein. Auch noch in anderer Hinsicht ist die Skizze interessant, sie zeigt uns den wohlerhaltenen Kirchberger Palas,

auch der Bergfried erhebt sich noch bis zu einer gewissen Höhe, während das Prinzessinnenhaus fehlt, auch die Brücke

mit Zugbrücke ist noch in alter Gestalt erhalten.

Es ist selbstverständlich, daß der Rat der Stadt Erfurt nach dein Ausball der Burg Kapellendorf großen Wert

auf eine gute Besatzung und die

Pflege der in Türmen und Ne-

bengebäuden befindlichen Waf-

fen und Gerätschaften legte.

In der frühesten uns bekannten

Bestallung Dietrich Schenkes,

Ritters, von: 21. April 1391

lesen wir: „Von ersten sul ieü

dar: slor Mtruvvelioü dewnrin

uncl clarnkke Imkin ezmen tbor-

vvartsn nncl dar^ou Mvvene er-

bar rnanne, clie stetis init deine

tüorvvsrtin an dein tüore sitrin,

Mvvsns Inislnanne und vier

vveoktir ..." Für den Dienst

außerhalb der Burg soll er drei

„Kenner" mit Lanzen und drei

Schützen, die mit Armbrüsten

bewaffnet sind, in seinem Solde

halten.

Wie reich die Burg ausge-

stattet war, zeigt das Inventar-

verzeichnis vom 26. März 1392,

das Rudolf Schenke, dem Sohn

des ebengenannten Dietrich, der

nach kurzer Amtszeit gestorben

war, vorgelegt wurde. Er be-

kennt hierin:

„Zum ersten haben sie mir

auf dem Harnischhause über-

antwortet: Ein Schock und

24 Armbruste, darunter 10 Steg-

reifarmbruste und eine zer-

brochene; die anderen sind

Bank- und Ringarmbruste. 10

Köcher, 26 gute Sehnen zu Arm-

brüsten, ein Selbstschuß . . .

26 Gürtel... zwei große Bänke,

die voll Pfeile liegen und von

der einen Wand bis zur anderen

reichen. Acht Laden mit Pfei-

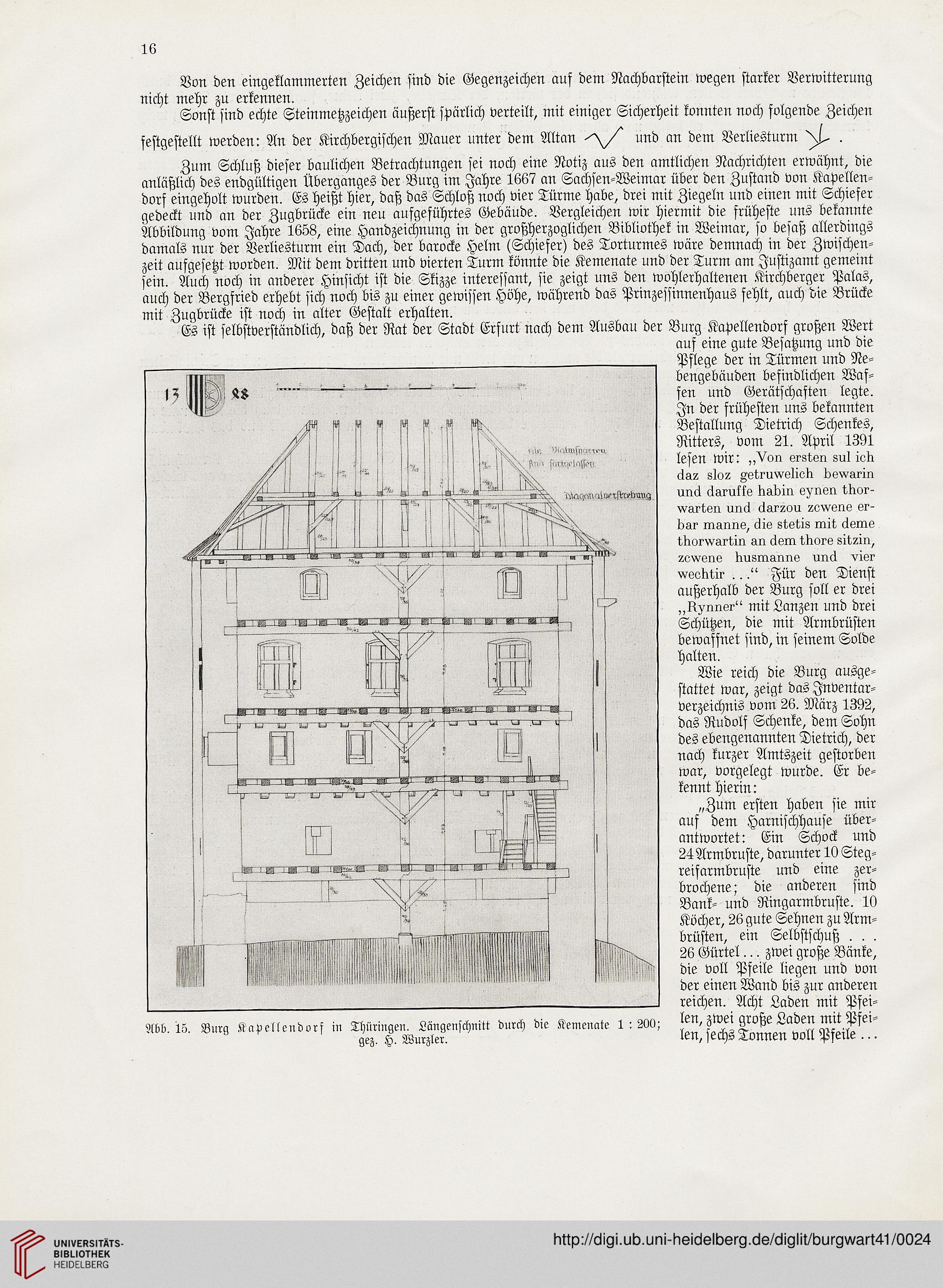

Abb. 15. Burg Kapellendorf in Thüringen. Längenschnitt durch die Kemenate 1:200; len, zwei große Laden mit Pfei-

gez. H. Wurzler. len, sechs Tonnen voll Pfeile ...

Von den eingeklammerten Zeichen sind die Gegenzeichen auf dem Nachbarstein wegen starker Verwitterung

nicht mehr zu erkennen.

Sonst sind echte Steinmetzzeichen äußerst spärlich verteilt, mit einiger Sicherheit konnten noch folgende Zeichen

festgestellt werden: An der Kirchbergischen Mauer unter dem Altan und an dem Verliesturm .

Zum Schluß dieser baulichen Betrachtungen sei noch eine Notiz aus den amtlichen Nachrichten erwähnt, die

anläßlich des endgültigen Überganges der Burg im Jahre 1667 an Sachsen-Weimar über den Zustand von Kapellen-

dorf eingeholt wurden. Es heißt hier, daß das Schloß noch vier Türme habe, drei mit Ziegeln und einen mit Schiefer

gedeckt und an der Zugbrücke ein neu aufgeführtes Gebäude. Vergleichen wir hiermit die früheste uns bekannte

Abbildung vom Jahre 1658, eine Handzeichnung in der großherzoglichen Bibliothek in Weimar, so besaß allerdings

damals nur der Verliesturm ein Dach, der barocke Helm (Schiefer) des Torturmes wäre demnach in der Zwischen-

zeit aufgesetzt worden. Mit dem dritten und vierten Turm könnte die Kemenate und der Turm am Justizamt gemeint

sein. Auch noch in anderer Hinsicht ist die Skizze interessant, sie zeigt uns den wohlerhaltenen Kirchberger Palas,

auch der Bergfried erhebt sich noch bis zu einer gewissen Höhe, während das Prinzessinnenhaus fehlt, auch die Brücke

mit Zugbrücke ist noch in alter Gestalt erhalten.

Es ist selbstverständlich, daß der Rat der Stadt Erfurt nach dein Ausball der Burg Kapellendorf großen Wert

auf eine gute Besatzung und die

Pflege der in Türmen und Ne-

bengebäuden befindlichen Waf-

fen und Gerätschaften legte.

In der frühesten uns bekannten

Bestallung Dietrich Schenkes,

Ritters, von: 21. April 1391

lesen wir: „Von ersten sul ieü

dar: slor Mtruvvelioü dewnrin

uncl clarnkke Imkin ezmen tbor-

vvartsn nncl dar^ou Mvvene er-

bar rnanne, clie stetis init deine

tüorvvsrtin an dein tüore sitrin,

Mvvsns Inislnanne und vier

vveoktir ..." Für den Dienst

außerhalb der Burg soll er drei

„Kenner" mit Lanzen und drei

Schützen, die mit Armbrüsten

bewaffnet sind, in seinem Solde

halten.

Wie reich die Burg ausge-

stattet war, zeigt das Inventar-

verzeichnis vom 26. März 1392,

das Rudolf Schenke, dem Sohn

des ebengenannten Dietrich, der

nach kurzer Amtszeit gestorben

war, vorgelegt wurde. Er be-

kennt hierin:

„Zum ersten haben sie mir

auf dem Harnischhause über-

antwortet: Ein Schock und

24 Armbruste, darunter 10 Steg-

reifarmbruste und eine zer-

brochene; die anderen sind

Bank- und Ringarmbruste. 10

Köcher, 26 gute Sehnen zu Arm-

brüsten, ein Selbstschuß . . .

26 Gürtel... zwei große Bänke,

die voll Pfeile liegen und von

der einen Wand bis zur anderen

reichen. Acht Laden mit Pfei-

Abb. 15. Burg Kapellendorf in Thüringen. Längenschnitt durch die Kemenate 1:200; len, zwei große Laden mit Pfei-

gez. H. Wurzler. len, sechs Tonnen voll Pfeile ...