29

mitsamt seiner Husfrouwe Gudechen von Goldstein an dieser Ecke zwischen Garküchenplatz und Fahrgasse stellte,

ein steinernes Burghaus mit vier Wehrerkern an den vier Ecken.

Inzwischen sind 577 Jahre vergangen. In allen diesen Jahren sind Tag für Tag Frankfurter Bürger durch

seine Tür gegangen, bis 1582 die adligen Geschlechter der Holzhausen, Breidenbach, Heringen, Hynsperg, Schleunitz

zu Stauchitz, bis 1923 die Kaufmannsfamilien der Deublinger, Goßmann, Mangold, Fester, Bauer, Zickwolff, Beyde-

müller. Ein einfacher Pappkarton bewahrt viele Hausurkunden, die wohl jeden Besitzwechsel, alle Jnsätze und Ver-

pfändungen seit 1362 anzeigen, aber nur wenig über bauliche Veränderungen berichten. Gottlob hatte das Fürsteneck

nur wenige zu erdulden.

Was ist denn eigentlich das Fürsteneck? Mit Goethe zu sprechen: „Eine Festung in der Festung ... Alles deutete

auf eine längst vergangene, für Stadt und Gegend sehr unruhige Zeit."

Unruhig war die Zeit, in der Johann von Holzhausen sein Haus zum Fürsteneck als Festung erbaute. Der

glücklichen Entwicklung der Stadt im 13. Jahrhundert war um 1330 ein schwerer wirtschaftlicher Rückschlag gefolgt,

unter dem besonders die Handwerker litten. Vielfach waren sie bei den Juden verschuldet, die — als Reichskammer-

knechte — zwischen Fürsteneck und Dom auf der Südseite des Garküchenplatzes ein eigenes Viertel bewohnten. 1349

brach die Pest auch über Frankfurt herein. Tausende wurden hinweggerafft, unter ihnen König Günther von Schwarz-

burg, den man im neuen Domchor begrub. Geißlerscharen durchzogen die Stadt und beschuldigten die Juden der

Brunnenvergiftung und Brandstiftung des Rathauses. Viele Juden wurden getötet, der Rest aus der Stadt getrieben,

ihr Wohnviertel von der Stadt eingezogen. Lange schwelte die Unruhe weiter. 1363 erhoben sich die Zünfte unter

der Führung des Metzgers Henne Wirbel gegen die Geschlechter und verlangten Gleichstellung, ja das Stadtregiment.

Henne Wirbel wurde zum jüngeren Bürgermeister gewählt und drückte seinen Amtskollegen, den älteren Bürger-

meister und Patrizier Jakob Knoblauch, auf die Seite. Auch in Frankfurt hätte das Patriziat die Herrschaft verloren,

wäre ihm nicht in Johann von Holzhausen ein Retter erstanden. Sein Gesicht ist uns von seinem Grabstein im Dome

vertraut: Kühle, klare Züge, schlicht wie seine bürgerliche Tracht. In letzter Stunde wählte man ihn zum älteren

Bürgermeister. Gleichzeitig entfernte er Knoblauch und Wirbel aus dem Amt und zwang die Zünfte zu bedingungs-

loser Unterwerfung. Ihre Siegel wurden zerbrochen und die Hoheit der Geschlechter für vier Jahrhunderte neu

befestigt. Im gleichen Jahre — 1363 — vollendete Johann von Holzhausen das Fürsteneck. Aus der Verlassenschaft

des jüdischen Grundbesitzes hatte er sich das beste Stück, das Eckgrundstück zwischen Fahrgasse, Domfriedhof und

Fischergasse gesichert. Seit dem Bau der Alten Brücke im 13. Jahrhundert war die Fahrgasse — als ihre Zufahrts-

straße — die Hauptader der Stadt, die das Fürsteneck beherrschte. Am 18. Mai 1362 schlossen Johann und Gudechen

von Holzhausen mit ihren Nachbarn Hencze und Gerhaus Byrbruwer im Hause zur Wiede einen Vertrag. Dieser

berechtigte sie, nach dem Hause zur Wiede zu einen höheren steinernen Giebel aufzurichten. In ihm sollte die First-

pfette — der „tunen" — der Wiede eingelagert werden, ohne daß sich daraus für die Familie Byrbruwer ein Recht

auf diesen steinernen Giebel herleitete.

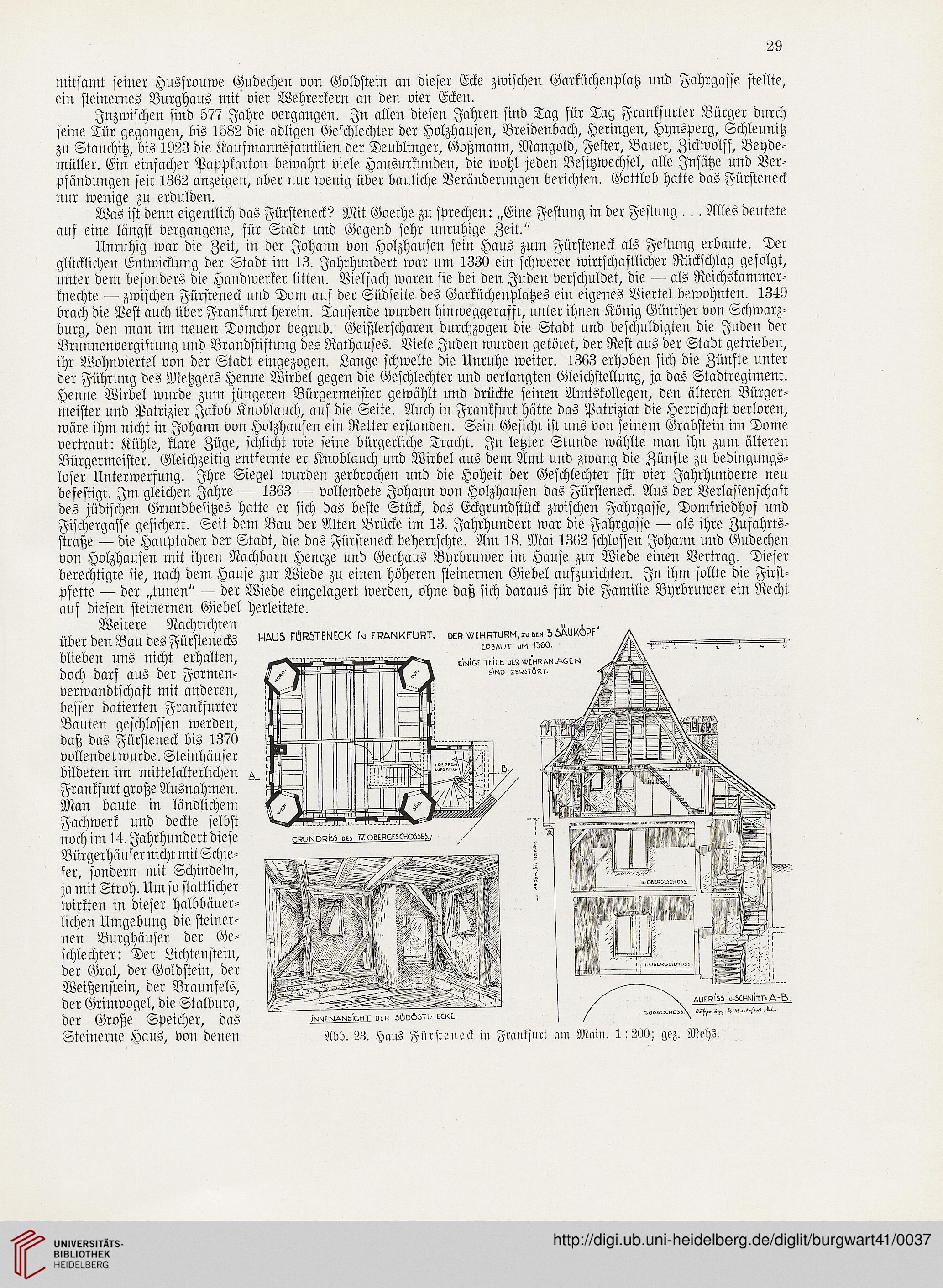

über den Baumes Fürstenecks ^5 l. rpEeoar.

blieben uns nicht erhalten,

doch darf aus der Formen-

Verwandtschaft mit anderen,

besser datierten Frankfurter

Bauten geschlossen werden,

daß das Fürsteneck bis 1370

vollendet wurde. Steinhäuser

bildeten im mittelalterlichen ^

Frankfurt große Ausnahmen.

Man baute in ländlichem

Fachwerk und deckte selbst

noch im 14. Jahrhundert diese

Bürgerhäuser nicht mit Schie-

fer, sondern mit Schindeln,

ja mit Stroh. Um so stattlicher

wirkten in dieser halbbäuer-

lichen Umgebung die steiner-

nen Burghäuser der Ge-

schlechter: Der Lichtenstein,

der Gral, der Goldstein, der

Weißenstein, der Braunfels,

der Grimvogel, die Stalbura,

der Große Speicher, das

Steinerne Haus, von denen

Abb. 23. Haus Fürstcueck in Frankfurt am Main. 1:200; gez. Mehs.

mitsamt seiner Husfrouwe Gudechen von Goldstein an dieser Ecke zwischen Garküchenplatz und Fahrgasse stellte,

ein steinernes Burghaus mit vier Wehrerkern an den vier Ecken.

Inzwischen sind 577 Jahre vergangen. In allen diesen Jahren sind Tag für Tag Frankfurter Bürger durch

seine Tür gegangen, bis 1582 die adligen Geschlechter der Holzhausen, Breidenbach, Heringen, Hynsperg, Schleunitz

zu Stauchitz, bis 1923 die Kaufmannsfamilien der Deublinger, Goßmann, Mangold, Fester, Bauer, Zickwolff, Beyde-

müller. Ein einfacher Pappkarton bewahrt viele Hausurkunden, die wohl jeden Besitzwechsel, alle Jnsätze und Ver-

pfändungen seit 1362 anzeigen, aber nur wenig über bauliche Veränderungen berichten. Gottlob hatte das Fürsteneck

nur wenige zu erdulden.

Was ist denn eigentlich das Fürsteneck? Mit Goethe zu sprechen: „Eine Festung in der Festung ... Alles deutete

auf eine längst vergangene, für Stadt und Gegend sehr unruhige Zeit."

Unruhig war die Zeit, in der Johann von Holzhausen sein Haus zum Fürsteneck als Festung erbaute. Der

glücklichen Entwicklung der Stadt im 13. Jahrhundert war um 1330 ein schwerer wirtschaftlicher Rückschlag gefolgt,

unter dem besonders die Handwerker litten. Vielfach waren sie bei den Juden verschuldet, die — als Reichskammer-

knechte — zwischen Fürsteneck und Dom auf der Südseite des Garküchenplatzes ein eigenes Viertel bewohnten. 1349

brach die Pest auch über Frankfurt herein. Tausende wurden hinweggerafft, unter ihnen König Günther von Schwarz-

burg, den man im neuen Domchor begrub. Geißlerscharen durchzogen die Stadt und beschuldigten die Juden der

Brunnenvergiftung und Brandstiftung des Rathauses. Viele Juden wurden getötet, der Rest aus der Stadt getrieben,

ihr Wohnviertel von der Stadt eingezogen. Lange schwelte die Unruhe weiter. 1363 erhoben sich die Zünfte unter

der Führung des Metzgers Henne Wirbel gegen die Geschlechter und verlangten Gleichstellung, ja das Stadtregiment.

Henne Wirbel wurde zum jüngeren Bürgermeister gewählt und drückte seinen Amtskollegen, den älteren Bürger-

meister und Patrizier Jakob Knoblauch, auf die Seite. Auch in Frankfurt hätte das Patriziat die Herrschaft verloren,

wäre ihm nicht in Johann von Holzhausen ein Retter erstanden. Sein Gesicht ist uns von seinem Grabstein im Dome

vertraut: Kühle, klare Züge, schlicht wie seine bürgerliche Tracht. In letzter Stunde wählte man ihn zum älteren

Bürgermeister. Gleichzeitig entfernte er Knoblauch und Wirbel aus dem Amt und zwang die Zünfte zu bedingungs-

loser Unterwerfung. Ihre Siegel wurden zerbrochen und die Hoheit der Geschlechter für vier Jahrhunderte neu

befestigt. Im gleichen Jahre — 1363 — vollendete Johann von Holzhausen das Fürsteneck. Aus der Verlassenschaft

des jüdischen Grundbesitzes hatte er sich das beste Stück, das Eckgrundstück zwischen Fahrgasse, Domfriedhof und

Fischergasse gesichert. Seit dem Bau der Alten Brücke im 13. Jahrhundert war die Fahrgasse — als ihre Zufahrts-

straße — die Hauptader der Stadt, die das Fürsteneck beherrschte. Am 18. Mai 1362 schlossen Johann und Gudechen

von Holzhausen mit ihren Nachbarn Hencze und Gerhaus Byrbruwer im Hause zur Wiede einen Vertrag. Dieser

berechtigte sie, nach dem Hause zur Wiede zu einen höheren steinernen Giebel aufzurichten. In ihm sollte die First-

pfette — der „tunen" — der Wiede eingelagert werden, ohne daß sich daraus für die Familie Byrbruwer ein Recht

auf diesen steinernen Giebel herleitete.

über den Baumes Fürstenecks ^5 l. rpEeoar.

blieben uns nicht erhalten,

doch darf aus der Formen-

Verwandtschaft mit anderen,

besser datierten Frankfurter

Bauten geschlossen werden,

daß das Fürsteneck bis 1370

vollendet wurde. Steinhäuser

bildeten im mittelalterlichen ^

Frankfurt große Ausnahmen.

Man baute in ländlichem

Fachwerk und deckte selbst

noch im 14. Jahrhundert diese

Bürgerhäuser nicht mit Schie-

fer, sondern mit Schindeln,

ja mit Stroh. Um so stattlicher

wirkten in dieser halbbäuer-

lichen Umgebung die steiner-

nen Burghäuser der Ge-

schlechter: Der Lichtenstein,

der Gral, der Goldstein, der

Weißenstein, der Braunfels,

der Grimvogel, die Stalbura,

der Große Speicher, das

Steinerne Haus, von denen

Abb. 23. Haus Fürstcueck in Frankfurt am Main. 1:200; gez. Mehs.