— außer dem Fürsteneck — nur das letzte von 1464

ohne allzu große Umbauten auf uns kam. Lichtenstein

und Braunfels wurden in der Barockzeit vollkommen

verändert, die übrigen mit noch manchen anderen meist

im 19. Jahrhundert abgebrochen.

Im 13. Jahrhundert, als die Kreuz- und Römer-

züge aufhörten und sich der Reichtum aus der Land-

wirtschaft in die Städte verlagerte, zog mancher Adlige

hinter ihre festen Mauern und wurde zunächst Kauf-

mann. So auch die Familie Holzhausen, die seit dem

13. Jahrhundert in Frankfurt bezeugt ist. Keineswegs

vergaßen sie ihre ritterbürtige Herkunft und verwandel-

ten ihre Gewinne aus dem Handel in Grundbesitz, der

ihnen eine bescheidene, aber sichere Rente abwarf und

sie des entehrenden Handels enthob. Ihre freie Zeit

widmeten sie der Verwaltung der Stadt. Bis zur Ein-

verleibung Frankfurts in den Napoleonischen Prima-

tialstaat (1806) hatten sie alle wichtigen Ämter inne

und verlangten sie 1814 für die „Uralten und Uradligen

Ganerbschaften Alt-Limpurg und Frauenstein", in denen

der Stadtadel vereinigt war, als erbliches Recht — ver-

geblich — zurück. Unter diesen Familien war die der

Holzhausen besonders angesehen und tätig. Aus ihr

allein gingen 67 Bürgermeister hervor, darunter be-

deutende Männer, wie Johann der Alte im 14. Jahr-

hundert und Hamman und Justinian im 16. Jahr-

hundert.

Stadtburgen sollten in bösen Zeiten Schutz, in guten

Gewinn bringen. Schüttelten die Handwerker gegen

die Patrizier die Fäuste, schlug man das feste Tor

hinter sich zu, zogen zu Ostern und Michaeli die Meß-

kaufleute ein, öffneten sich die eichenen Läden vor den

Gewölben. Für die kostbaren Waren wurden in feuer-

festen Steinhäusern gern hohe Mieten gezahlt. So ist

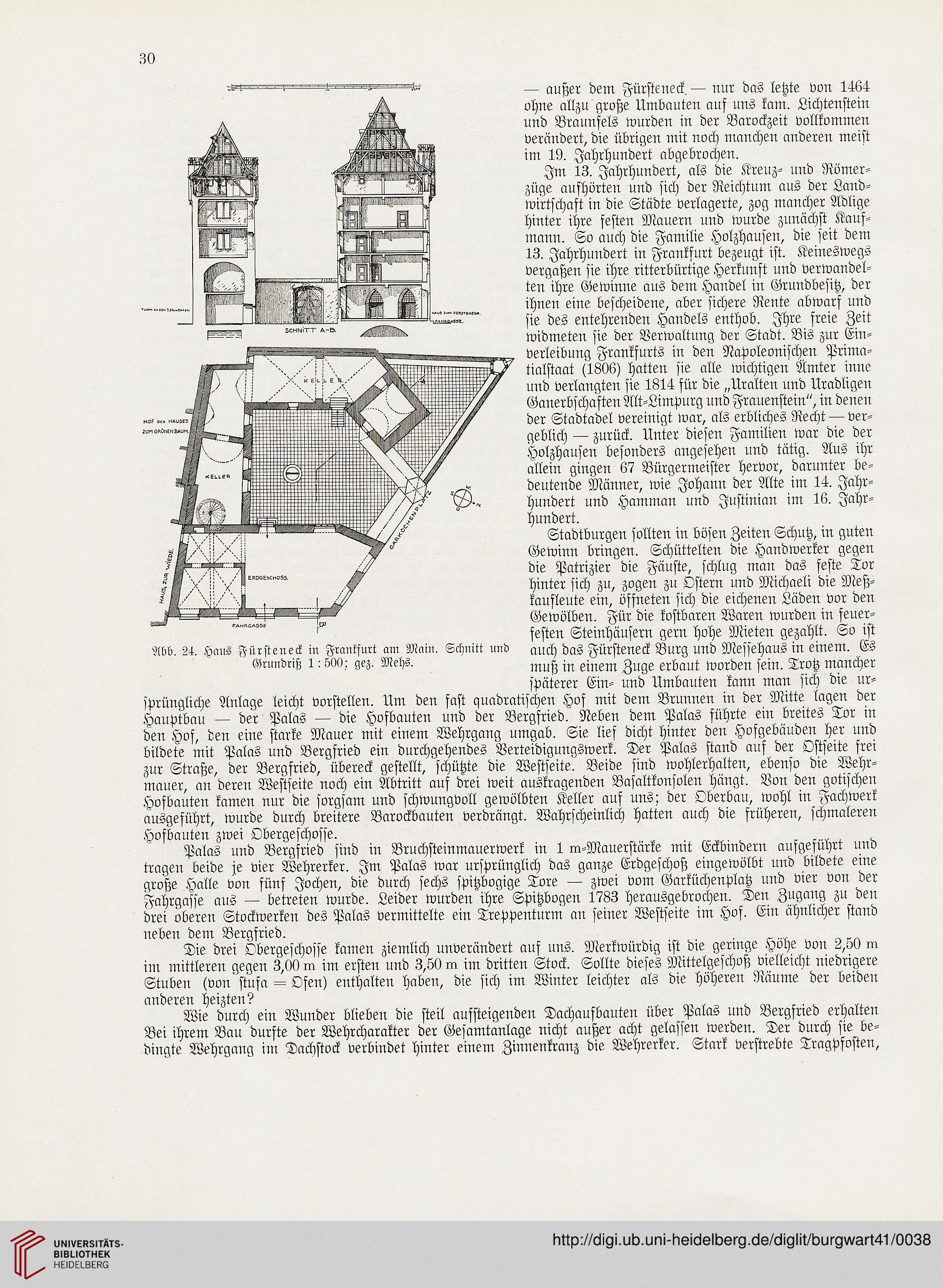

Abb. 24. Haus Fürsteneck in Frankfurt am Main. Schnitt und auch das Fürsteneck Burg und Messehaus in einem. Es

Grundriß 1: MO: gez. Mehs. muß j„ einem Zuge erbaut worden sein. Trotz mancher

späterer Ein- und Umbauten kann man sich die ur-

sprüngliche Anlage leicht vorstellen. Um den fast quadratischen Hof mit dem Brunnen in der Mitte lagen der

Hauptbau — der Palas — die Hofbauten und der Bergfried. Neben dem Palas führte ein breites Tor in

den Hof, den eine starke Mauer mit einem Wehrgang umgab. Sie lief dicht hinter den Hofgebäuden her und

bildete mit Palas und Bergfried ein durchgehendes Verteidigungswerk. Der Palas stand auf der Ostseite frei

zur Straße, der Bergfried, übereck gestellt, schützte die Westseite. Beide sind wohlerhalten, ebenso die Wehr-

mauer, an deren Westseite noch ein Abtritt auf drei weit auskragenden Basaltkonsolen hängt. Von den gotischen

Hofbauten kamen nur die sorgsam und schwungvoll gewölbten Keller auf uns; der Oberbau, wohl in Fachwerk

ausgeführt, wurde durch breitere Barockbauten verdrängt. Wahrscheinlich hatten auch die früheren, schmaleren

Hofbauten zwei Obergeschosse.

Palas und Bergfried sind in Bruchsteinmauerwerk in 1 in-Mauerstärke mit Eckbindern aufgeführt und

tragen beide je vier Wehrerker. Im Palas war ursprünglich das ganze Erdgeschoß eingewölbt und bildete eine

große Halle von fünf Jochen, die durch sechs spitzbogige Tore — zwei vom Garküchenplatz und vier von der

Fahrgasse aus — betreten wurde. Leider wurden ihre Spitzbogen 1783 herausgebrochen. Den Zugang zu den

drei oberen Stockwerken des Palas vermittelte ein Treppenturm an seiner Westseite im Hof. Ein ähnlicher stand

neben dem Bergfried.

Die drei Obergeschosse kamen ziemlich unverändert auf uns. Merkwürdig ist die geringe Höhe von 2,50 m

im mittleren gegen 3,00 in im ersten und 3,50 in im dritten Stock. Sollte dieses Mittelgeschoß vielleicht niedrigere

Stuben (von stufa -- Ofen) enthalten haben, die sich im Winter leichter als die höheren Räume der beiden

anderen heizten?

Wie durch ein Wunder blieben die steil aufsteigenden Dachaufbauten über Palas und Bergfried erhalten

Bei ihrem Bau durfte der Wehrcharakter der Gesamtanlage nicht außer acht gelassen werden. Der durch sie be-

dingte Wehrgang im Dachstock verbindet hinter einem Zinnenkranz die Wehrerker. Stark verstrebte Tragpfosten,

ohne allzu große Umbauten auf uns kam. Lichtenstein

und Braunfels wurden in der Barockzeit vollkommen

verändert, die übrigen mit noch manchen anderen meist

im 19. Jahrhundert abgebrochen.

Im 13. Jahrhundert, als die Kreuz- und Römer-

züge aufhörten und sich der Reichtum aus der Land-

wirtschaft in die Städte verlagerte, zog mancher Adlige

hinter ihre festen Mauern und wurde zunächst Kauf-

mann. So auch die Familie Holzhausen, die seit dem

13. Jahrhundert in Frankfurt bezeugt ist. Keineswegs

vergaßen sie ihre ritterbürtige Herkunft und verwandel-

ten ihre Gewinne aus dem Handel in Grundbesitz, der

ihnen eine bescheidene, aber sichere Rente abwarf und

sie des entehrenden Handels enthob. Ihre freie Zeit

widmeten sie der Verwaltung der Stadt. Bis zur Ein-

verleibung Frankfurts in den Napoleonischen Prima-

tialstaat (1806) hatten sie alle wichtigen Ämter inne

und verlangten sie 1814 für die „Uralten und Uradligen

Ganerbschaften Alt-Limpurg und Frauenstein", in denen

der Stadtadel vereinigt war, als erbliches Recht — ver-

geblich — zurück. Unter diesen Familien war die der

Holzhausen besonders angesehen und tätig. Aus ihr

allein gingen 67 Bürgermeister hervor, darunter be-

deutende Männer, wie Johann der Alte im 14. Jahr-

hundert und Hamman und Justinian im 16. Jahr-

hundert.

Stadtburgen sollten in bösen Zeiten Schutz, in guten

Gewinn bringen. Schüttelten die Handwerker gegen

die Patrizier die Fäuste, schlug man das feste Tor

hinter sich zu, zogen zu Ostern und Michaeli die Meß-

kaufleute ein, öffneten sich die eichenen Läden vor den

Gewölben. Für die kostbaren Waren wurden in feuer-

festen Steinhäusern gern hohe Mieten gezahlt. So ist

Abb. 24. Haus Fürsteneck in Frankfurt am Main. Schnitt und auch das Fürsteneck Burg und Messehaus in einem. Es

Grundriß 1: MO: gez. Mehs. muß j„ einem Zuge erbaut worden sein. Trotz mancher

späterer Ein- und Umbauten kann man sich die ur-

sprüngliche Anlage leicht vorstellen. Um den fast quadratischen Hof mit dem Brunnen in der Mitte lagen der

Hauptbau — der Palas — die Hofbauten und der Bergfried. Neben dem Palas führte ein breites Tor in

den Hof, den eine starke Mauer mit einem Wehrgang umgab. Sie lief dicht hinter den Hofgebäuden her und

bildete mit Palas und Bergfried ein durchgehendes Verteidigungswerk. Der Palas stand auf der Ostseite frei

zur Straße, der Bergfried, übereck gestellt, schützte die Westseite. Beide sind wohlerhalten, ebenso die Wehr-

mauer, an deren Westseite noch ein Abtritt auf drei weit auskragenden Basaltkonsolen hängt. Von den gotischen

Hofbauten kamen nur die sorgsam und schwungvoll gewölbten Keller auf uns; der Oberbau, wohl in Fachwerk

ausgeführt, wurde durch breitere Barockbauten verdrängt. Wahrscheinlich hatten auch die früheren, schmaleren

Hofbauten zwei Obergeschosse.

Palas und Bergfried sind in Bruchsteinmauerwerk in 1 in-Mauerstärke mit Eckbindern aufgeführt und

tragen beide je vier Wehrerker. Im Palas war ursprünglich das ganze Erdgeschoß eingewölbt und bildete eine

große Halle von fünf Jochen, die durch sechs spitzbogige Tore — zwei vom Garküchenplatz und vier von der

Fahrgasse aus — betreten wurde. Leider wurden ihre Spitzbogen 1783 herausgebrochen. Den Zugang zu den

drei oberen Stockwerken des Palas vermittelte ein Treppenturm an seiner Westseite im Hof. Ein ähnlicher stand

neben dem Bergfried.

Die drei Obergeschosse kamen ziemlich unverändert auf uns. Merkwürdig ist die geringe Höhe von 2,50 m

im mittleren gegen 3,00 in im ersten und 3,50 in im dritten Stock. Sollte dieses Mittelgeschoß vielleicht niedrigere

Stuben (von stufa -- Ofen) enthalten haben, die sich im Winter leichter als die höheren Räume der beiden

anderen heizten?

Wie durch ein Wunder blieben die steil aufsteigenden Dachaufbauten über Palas und Bergfried erhalten

Bei ihrem Bau durfte der Wehrcharakter der Gesamtanlage nicht außer acht gelassen werden. Der durch sie be-

dingte Wehrgang im Dachstock verbindet hinter einem Zinnenkranz die Wehrerker. Stark verstrebte Tragpfosten,