in Mannsbreite von den Zinnen entfernt, übernehmen die Last des vierstöckigen Daches, dessen Fuß von Anfang

an die Zinnen mit überdeckte. Die fünf Hauptdachbinder des Palas wurden als stark verstrebte Hängewerke aus-

gebildet; die drei oberen Dachgeschosse mittels Verstrebungen auf Unterzügen und Hängepfosten eingebaut. Außer

diesen Querverbindungen ist das Dachwerk in Richtung der Firstpfette durch ein zusammenhängendes dreigeschossiges

System von Verstrebungen und Andreaskreuzen in Längsverbindung gebracht. So ist das ungeheure Dach gegen

jeden Druck gesichert und hat die Stürme von sechs Jahrhunderten ohne nennenswerte Verwerfung überdauert.

Auch im Einzelnen bewährte sich diese Meisterschaft in den Verbindungen der Hölzer, Pfosten, Streben, Rahmen

und Unterzüge durch sinnvolle Durchbildung der Verzapfungen, Verkämmungen und Blattungen, bei denen nirgends

Eisenteile verwandt wurden. Neben Tannenholz wurde viel Eichenholz eingebaut. Ältere Zapflöcher beweisen, daß

viele Sparren schon einem früheren Bau dienten, also noch älter als das Fürsteneck sind. Nur einige Gauben wurden

im Laufe der Jahrhunderte ausgewechselt.

Im Jahre 1609 teilten die Handelsleute Dietrich Goßmann und Johann Carl Unkel die Burg, die „bis dahin

eine einige, ganze und unzerteilte Behausung gewesen sei". Goßmann erwarb lediglich den Palas und verpflichtete

sich, seine Fenster zum Hofe hin zu vergittern, an dem er fortan nur das Lichtrecht besaß. Bon ihm erhielt er nur ein

kleines, hoch ummauertes Viereck für einen neuen Brunnen. Dieser Teilung fiel auch der Treppenturm des Palas

zum Opfer. Da Dietrich Goßmann zum Hofe keinen Zutritt hatte, mußte er die Treppe ins Innere verlegen und

dafür drei Gewölbe der Erdgeschoßhalle Herausbrechen lassen. Diesen Verlust machte er durch den Einbau des herr-

lichen Prunksaales im ersten Stock wieder wett, dessen Getäfel im Frankfurter Museum für Kunsthandwerk auf-

bewahrt wird.

In der Berkaufsurkunde von 1609 wird der westliche Teil der Burg mit dem Bergfried schon „Zu den Sau-

köpfen" genannt, aus denen bald die „drei Säuköpfe" werden. Man nimmt an, daß unter ihnen die Wehrerker des

Bergfriedes zu verstehen sind. Sie wurden auf drei begrenzt, als nach der Teilung um den Turm herum neue Häuser

entstanden, in denen erst einer, dann auch der zweite der vier Wehrerker verschwanden.

Oft schon wurde der Wunsch laut, man solle die alte Burg von den Umbauten aus der Barockzeit befreien und

sie im alten Zustand wieder Herstellen. Als 1582 die Gebrüder Wolfs, Albrecht, Georg, Hans, Sigmund und Abraham

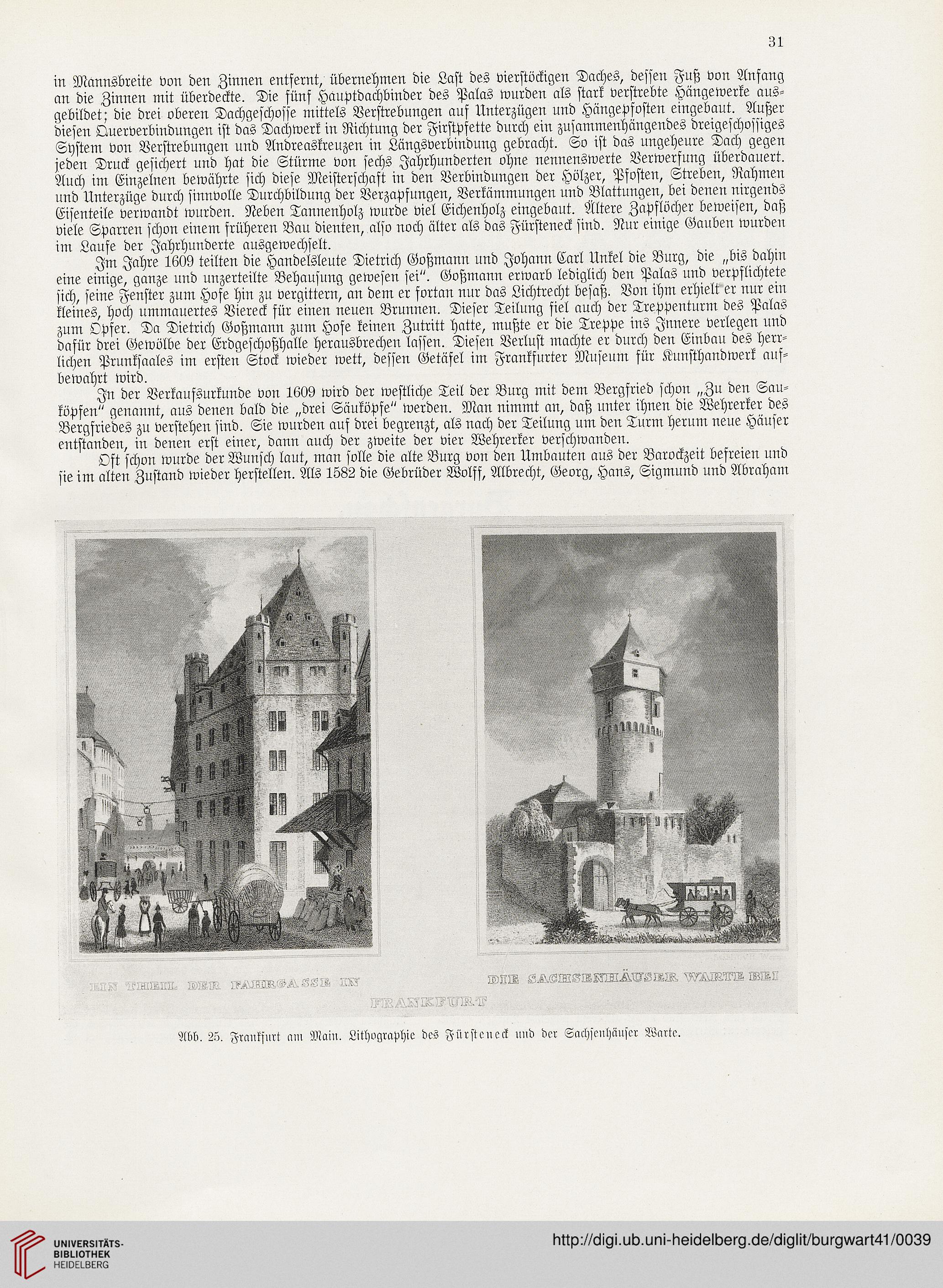

Mb. 25. Frankfurt am Main. Lithographie des Fürsten eck und der Sachsenhäuser Warte.

an die Zinnen mit überdeckte. Die fünf Hauptdachbinder des Palas wurden als stark verstrebte Hängewerke aus-

gebildet; die drei oberen Dachgeschosse mittels Verstrebungen auf Unterzügen und Hängepfosten eingebaut. Außer

diesen Querverbindungen ist das Dachwerk in Richtung der Firstpfette durch ein zusammenhängendes dreigeschossiges

System von Verstrebungen und Andreaskreuzen in Längsverbindung gebracht. So ist das ungeheure Dach gegen

jeden Druck gesichert und hat die Stürme von sechs Jahrhunderten ohne nennenswerte Verwerfung überdauert.

Auch im Einzelnen bewährte sich diese Meisterschaft in den Verbindungen der Hölzer, Pfosten, Streben, Rahmen

und Unterzüge durch sinnvolle Durchbildung der Verzapfungen, Verkämmungen und Blattungen, bei denen nirgends

Eisenteile verwandt wurden. Neben Tannenholz wurde viel Eichenholz eingebaut. Ältere Zapflöcher beweisen, daß

viele Sparren schon einem früheren Bau dienten, also noch älter als das Fürsteneck sind. Nur einige Gauben wurden

im Laufe der Jahrhunderte ausgewechselt.

Im Jahre 1609 teilten die Handelsleute Dietrich Goßmann und Johann Carl Unkel die Burg, die „bis dahin

eine einige, ganze und unzerteilte Behausung gewesen sei". Goßmann erwarb lediglich den Palas und verpflichtete

sich, seine Fenster zum Hofe hin zu vergittern, an dem er fortan nur das Lichtrecht besaß. Bon ihm erhielt er nur ein

kleines, hoch ummauertes Viereck für einen neuen Brunnen. Dieser Teilung fiel auch der Treppenturm des Palas

zum Opfer. Da Dietrich Goßmann zum Hofe keinen Zutritt hatte, mußte er die Treppe ins Innere verlegen und

dafür drei Gewölbe der Erdgeschoßhalle Herausbrechen lassen. Diesen Verlust machte er durch den Einbau des herr-

lichen Prunksaales im ersten Stock wieder wett, dessen Getäfel im Frankfurter Museum für Kunsthandwerk auf-

bewahrt wird.

In der Berkaufsurkunde von 1609 wird der westliche Teil der Burg mit dem Bergfried schon „Zu den Sau-

köpfen" genannt, aus denen bald die „drei Säuköpfe" werden. Man nimmt an, daß unter ihnen die Wehrerker des

Bergfriedes zu verstehen sind. Sie wurden auf drei begrenzt, als nach der Teilung um den Turm herum neue Häuser

entstanden, in denen erst einer, dann auch der zweite der vier Wehrerker verschwanden.

Oft schon wurde der Wunsch laut, man solle die alte Burg von den Umbauten aus der Barockzeit befreien und

sie im alten Zustand wieder Herstellen. Als 1582 die Gebrüder Wolfs, Albrecht, Georg, Hans, Sigmund und Abraham

Mb. 25. Frankfurt am Main. Lithographie des Fürsten eck und der Sachsenhäuser Warte.