die gleiche und doch nur schwer in bestimmte Abschnitte

zu trennen. An eine Vollmauer von etwa 5—7 m Höhe

lehnen sich innen jüngere Rundbogenarkaden von 3—5 in

lichter Weite an als Unterbau für Wehrgang und

Zinnenkranz. So wurde die Mauer aus eine Höhe von

etwa 12 in gebracht. Baustoff ist nicht wie bei der Burg

Bruchschiefer, sondern Basaltlava, und diese Mauer-

steine sind mit mehr oder minder dicken Schichten von

Bruchschiefer, gelegentlich auch Tuffplatten, unterlegt.

An mehreren Stellen ragen ans der Mauer noch

Reste von Flankiernngserkern vor mit Kragsteinen aus

Lava und Uberwölbungen aus Tuff. Zwei Halbtürme

verstärken am Pferdemarkt noch die Mauerlinie, zwei

Rundtürme schützen besonders gefährdete Punkte. Der

Vogelsturm deckt die rechtwinklige Ecke im Nordosten

und sichert zugleich das dort austretende Mühlwasser,

das etwas oberhalb eingelassen wird und die Stadt-

mühlen zu treiben hatte. Bieten diese wohlerhaltenen

efeuumrankten Rundtürme mit ihren über Rundbogen-

fries vorgekragten Obergeschossen schon einen beacht-

lichen Schmuck der Stadt, so gilt dies in erhöhtem

Maße von den drei noch stehenden Toren, die das

Stadtbild malerisch beleben. (Das vierte Neutor wurde

um die Mitte des 19. Jahrhunderts niedergelegt.) Ober-

und Wittbendertor, die wohl um 1500 entstanden, zeigen

gleiche Anordnung. Über rnndbogiger Tordurchfahrt er-

heben sich bei rechteckigem Grundriß die wuchtigen

Türme in vier Geschossen zu einer Höhe von mehr als

30 in. Das Obergeschoß ist durch Rundbogenfries her-

vorgehoben und von vier achteckigen Wehrtürmchen be-

gleitet. Eine überraschende Ähnlichkeit mit dem Berg-

fried der Burg Wernerseck ist unverkennbar. Das

niedrige und breitgelagerte Brückentor gleicht wieder

auffallend dem Tor des nahe gelegenen Geisbüschhofs,

eines alten Adelssitzes. Es ist nur l^geschossig, mit hoher, geschweifter Dachhaube. Von innen gesehen bietet

es mit einem vielcckigen Treppenturm auf der einen und einem schmucken Fachwerkhaus auf der anderen Seite

einen höchst reizvollen Anblick. — Alle Tore waren ursprünglich mit Vortoren versehen, wie ältere Ansichten aus-

weisen; von ihnen hat sich jedoch kein Rest erhalten.

In diesem Zustande also dienten Burg und Stadtbefestigung der Verwaltung und Sicherung des kur-

trierischen Oberamtes Mayen. Diesem stand ein Amtmann auf Lebenszeit vor, den bewaffneten Schutz über-

nahmen Bnrgmünner aus den benachbarten Adelsfamilien. Die unruhigen Zeiten des Dreißigjährigen Krieges

und der folgenden Franzoseneinfälle, ebenso die kleineren Fehden mehr örtlichen Charakters gingen im allgemeinen

ohne größere Schäden vorüber. Stadtmauer, Tore und Türme wurden 1644—1647 ausgebessert, besonders

zwischen Ober- und Wittbendertor, woraus geschlossen werden kann, daß die Stadt meist von den Höhen am

heutigen Westbahnhof her beschossen wurde.

1673 versuchten die Franzosen wieder aus derselben Richtung durch das Obertor einzudringen und dieses

zu sprengen. Ein Teil der Besatzung machte aber einen Ausfall durch das tiefer gelegene Wittbendertor und

fiel den ahnungslosen Gegnern in den Rücken, die nun ihre Belagerung einstellten und ihre Wut an den unge-

schützten Höfen und Dörfern der Umgebung ausließen. An diesen erfolgreichen Überfall erinnert noch das viel-

gebrauchte Mayener Sprichwort: „Hinten herum hat Mayen gewonnen!" Das Schicksal der Zerstörung blieb

der Stadt jedoch nicht erspart. Im August 1689, nach der Einäscherung von Kochem, Kaisersesch und Monreal,

ging durch die Franzosen ein großer Teil der Wohnhäuser in Flammen auf; Burg und Stadtbefestigung wurden

gründlich zerstört.

Das Staatsarchiv Koblenz enthält (Abt. 1 C, Nr. 6190) eine skizzenhafte Zeichnung der Burg aus jener

Zeit, die erkennen läßt, wie furchtbar die Mordbrenner hausten. In jenem Zustande muß die Burg völlig un-

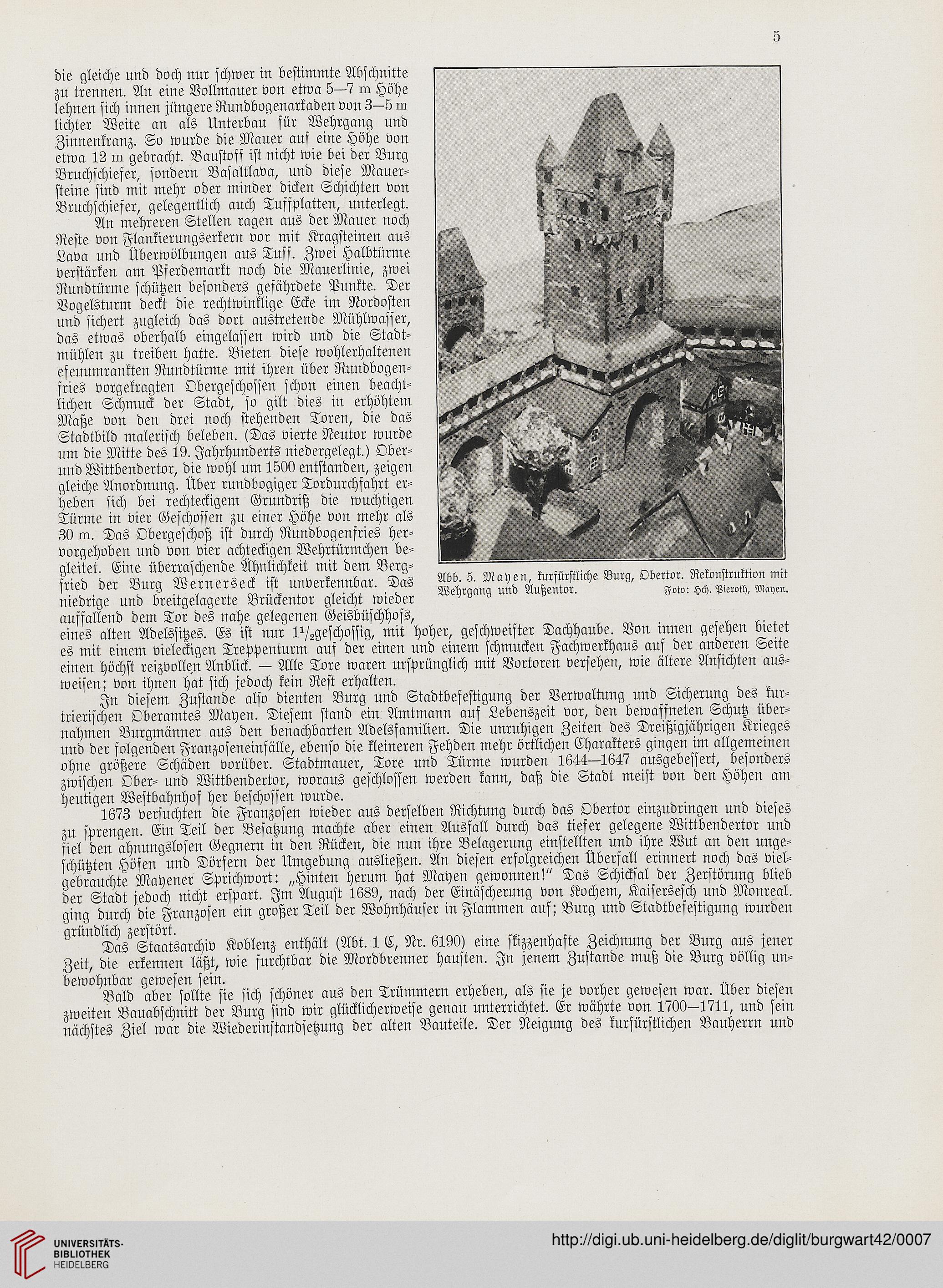

Abb. 5. Mayen, kurfürstliche Burg, Obertor. Rekonstruktion mit

Wehrgang und Außentor. Foto: Hch. Pieroth, Mayen.

bewohnbar gewesen sein.

Bald aber sollte sie sich schöner aus den Trümmern erheben, als sie je vorher gewesen war. Über diesen

zweiten Bauabschnitt der Burg sind wir glücklicherweise genau unterrichtet. Er währte von 1700-1711, und sein

nächstes Ziel war die Wiederinstandsetzung der alten Bauteile. Der Neigung des kurfürstlichen Bauherrn und