19

viel weniger auf, als man dem Plane nach annehmen könnte. Die schöne Gliederung, die er durch die zehn tiefen

Nischen der Fenster erhält, und die Lichtfülle, die durch diese einströmt, lassen ihn allein schon festlich erscheinen.

Eigens entworfene handgeschmiedete und vergoldete Kristalleuchter unter der einfachen, aber beschwingten Stuck-

decke tragen weiterhin zur Festlichkeit bei. Die bisher sehr schlichten Sitzmöbel sollen später eigens für den Raum

geschaffen werden, so daß sich das Bild auch in dieser Hinsicht abrundet.

Die Schilderung sollte ein Beispiel dafür geben, wie sich bei aller Rücksicht auf das Geschichtliche etwas

schaffen läßt, was auch unseren heutigen Bedürfnissen genügt. Freilich muß eine gewisse Haltung und Grundein-

stellung vorausgesetzt werden, denn das Wort „Komfort" kann hier nicht an erster Stelle stehen. Doch nichts ist

entbehrlicher als dieser an einer Stelle, wo sich Landschaft und Bauwerk zu seltener Schönheit zusammenschließen.

Die architektonische und baugeschichtliche Bearbeitung lag in Händen von Regierungsbaumeister Braun,

Erlangen, und Baurat Lincke, Nürnberg.

Als Quellen über Hoheneck standen zur Verfügung:

Ein Aufsatz von I. F. Lehmann: „Bergschloß Hoheneck", erschienen in der Zeitschrift „Das Bayerland", 41. Jahrg. Nr. 15.

Ferner ein Aussatz von Universitätsprofessor Or. Hans Zeiß, München: „Aus der Geschichte der Burg Hoheneck", erschienen

in der Zeitschrift „Deutsches Tierärzteblatt", 1. Deutscher Tierärztetag, Berlin, 17. bis 19. Juni 1937.

Schloß Segen,

ein untergegangener Adelsfih 2Nederschlesiens.

Von Prof. Dr.--2ng. Adolf Zeller, Breslau.

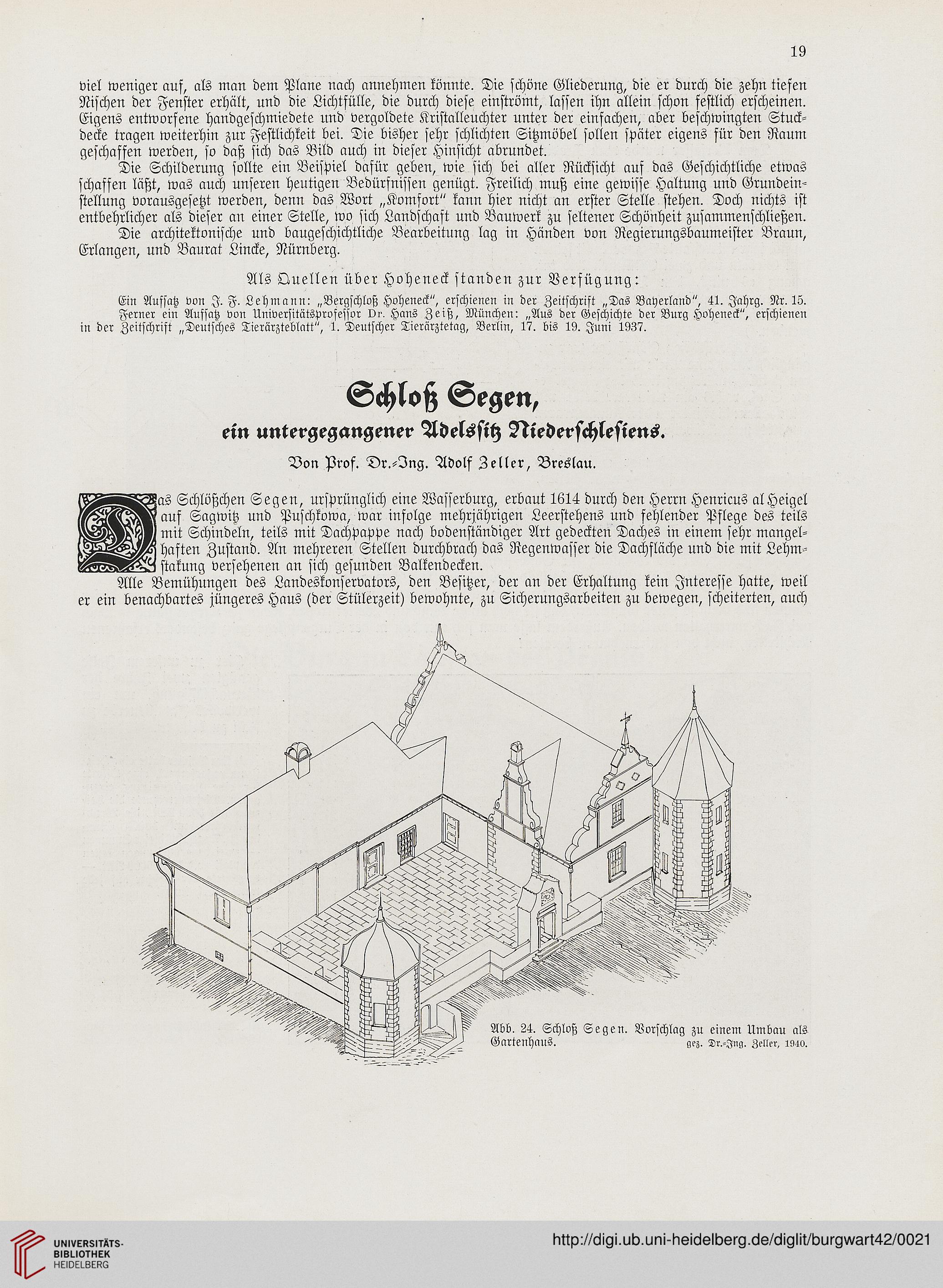

l^WWHL^as Schlößchen Segen, ursprünglich eine Wasserburg, erbaut 1614 durch den Herrn Henricus alHeigel

auf Sagwitz und Puschkowa, war infolge mehrjährigen Leerstehens und fehlender Pflege des teils

mit Schindeln, teils mit Dachpappe nach bodenständiger Art gedeckten Daches in einem sehr Mangel-

haften Zustand. An mehreren Stellen durchbrach das Regenwasser die Dachfläche und die mit Lehm-

stakung versehenen an sich gesunden Balkendecken.

Alle Bemühungen des Landeskonservators, den Besitzer, der an der Erhaltung kein Interesse hatte, weil

er ein benachbartes jüngeres Haus (der Stülerzeit) bewohnte, zu Sicherungsarbeiten zu bewegen, scheiterten, auch

Abb. 24. Schloß Segen. Vorschlag zu einem Umbau als

Gartenhaus. gez. Dr.-Jng. Zeller. 1940.

viel weniger auf, als man dem Plane nach annehmen könnte. Die schöne Gliederung, die er durch die zehn tiefen

Nischen der Fenster erhält, und die Lichtfülle, die durch diese einströmt, lassen ihn allein schon festlich erscheinen.

Eigens entworfene handgeschmiedete und vergoldete Kristalleuchter unter der einfachen, aber beschwingten Stuck-

decke tragen weiterhin zur Festlichkeit bei. Die bisher sehr schlichten Sitzmöbel sollen später eigens für den Raum

geschaffen werden, so daß sich das Bild auch in dieser Hinsicht abrundet.

Die Schilderung sollte ein Beispiel dafür geben, wie sich bei aller Rücksicht auf das Geschichtliche etwas

schaffen läßt, was auch unseren heutigen Bedürfnissen genügt. Freilich muß eine gewisse Haltung und Grundein-

stellung vorausgesetzt werden, denn das Wort „Komfort" kann hier nicht an erster Stelle stehen. Doch nichts ist

entbehrlicher als dieser an einer Stelle, wo sich Landschaft und Bauwerk zu seltener Schönheit zusammenschließen.

Die architektonische und baugeschichtliche Bearbeitung lag in Händen von Regierungsbaumeister Braun,

Erlangen, und Baurat Lincke, Nürnberg.

Als Quellen über Hoheneck standen zur Verfügung:

Ein Aufsatz von I. F. Lehmann: „Bergschloß Hoheneck", erschienen in der Zeitschrift „Das Bayerland", 41. Jahrg. Nr. 15.

Ferner ein Aussatz von Universitätsprofessor Or. Hans Zeiß, München: „Aus der Geschichte der Burg Hoheneck", erschienen

in der Zeitschrift „Deutsches Tierärzteblatt", 1. Deutscher Tierärztetag, Berlin, 17. bis 19. Juni 1937.

Schloß Segen,

ein untergegangener Adelsfih 2Nederschlesiens.

Von Prof. Dr.--2ng. Adolf Zeller, Breslau.

l^WWHL^as Schlößchen Segen, ursprünglich eine Wasserburg, erbaut 1614 durch den Herrn Henricus alHeigel

auf Sagwitz und Puschkowa, war infolge mehrjährigen Leerstehens und fehlender Pflege des teils

mit Schindeln, teils mit Dachpappe nach bodenständiger Art gedeckten Daches in einem sehr Mangel-

haften Zustand. An mehreren Stellen durchbrach das Regenwasser die Dachfläche und die mit Lehm-

stakung versehenen an sich gesunden Balkendecken.

Alle Bemühungen des Landeskonservators, den Besitzer, der an der Erhaltung kein Interesse hatte, weil

er ein benachbartes jüngeres Haus (der Stülerzeit) bewohnte, zu Sicherungsarbeiten zu bewegen, scheiterten, auch

Abb. 24. Schloß Segen. Vorschlag zu einem Umbau als

Gartenhaus. gez. Dr.-Jng. Zeller. 1940.