großer runder Turm an, dessen äußere

Mauer — gegen den Graben hin —

bis unten zusammengefallen ist. Der

Turm zeigt im Inneren mehrere

Bauperioden; im mittleren Geschoß

ist inmitten einer, ursprünglich eine

andere Lösung zeigenden Vermaue-

rung ein Renaissancekamin zu sehen,

im unteren Geschoß ein einfacher

Kamin, im dritten zwei weit von-

einander abstehende Kragsteine.

Überall befinden sich tiefe Mauer-

nischen.

Zwischen Turm und Torturm be-

findet sich eine alte Wendeltreppe,

deren Innenwand — gegen den

Burghof hin — vollständig fehlt.

Die Abzweigungen nach beiden

Seiten sind gut erkennbar. Gegen

den Torbau hin sind aus dem

Rundturm lange schmale Schieß-

schlitze für Bogenschützen gerichtet.

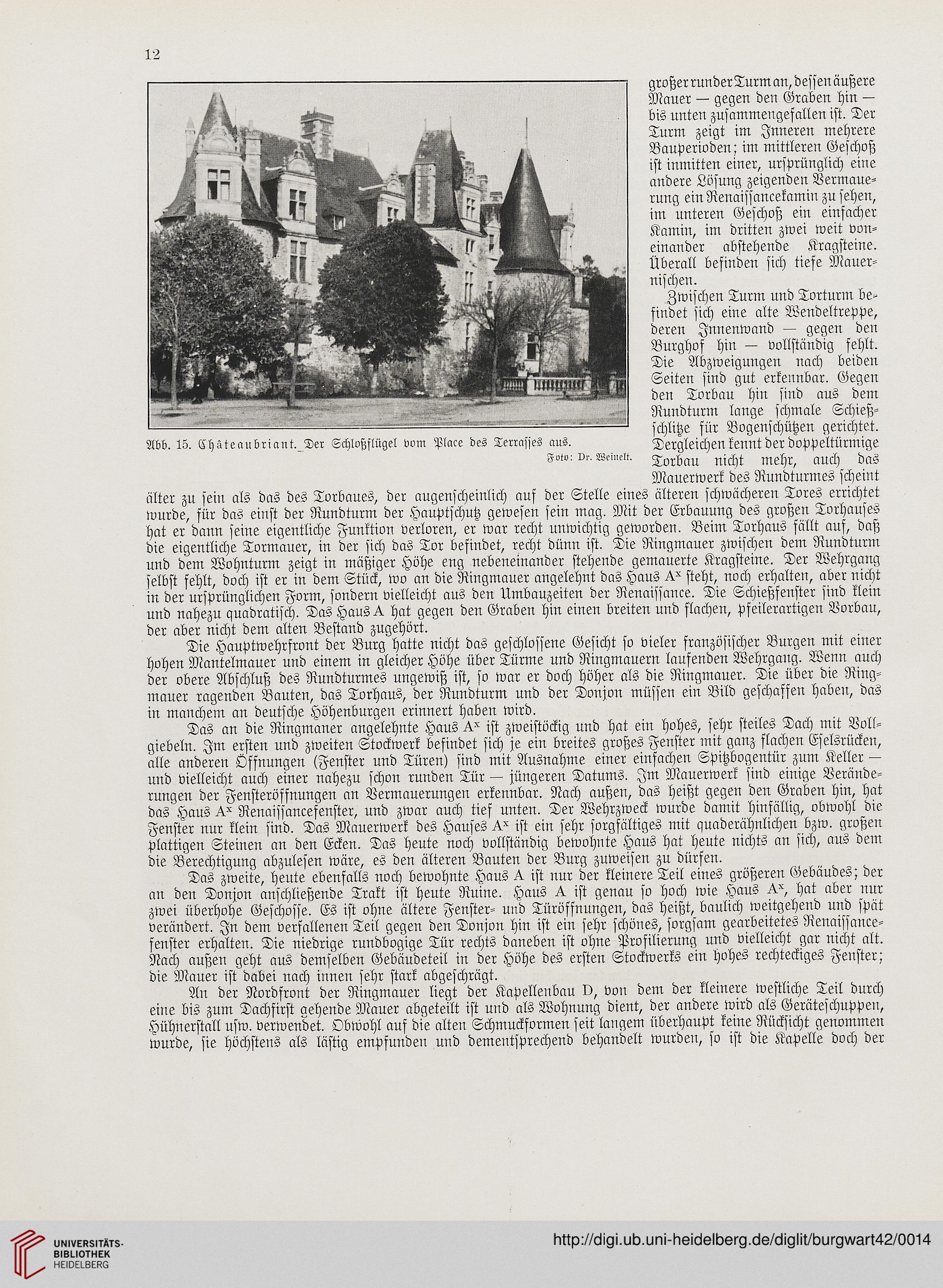

Abb. 15. Chäteaubriant. Der Schloßflügel vom Place des Terrasjes aus. Dergleichen kennt der doppeltürmige

Foto: Ni. Wcmeit. Torlnm nicht mehr, auch das

Mauerwerk des Rundturmes scheint

älter zu sein als das des Torbaues, der augenscheinlich auf der Stelle eines älteren schwächeren Tores errichtet

wurde, für das einst der Rundturm der Hauptschutz gewesen sein mag. Mit der Erbauung des großen Torhauses

hat er dann seine eigentliche Funktion verloren, er war recht unwichtig geworden. Beim Torhaus fällt auf, daß

die eigentliche Tormauer, in der sich das Tor befindet, recht dünn ist. Die Ringmauer zwischen dem Rundturm

und dem Wohnturm zeigt in mäßiger Höhe eng nebeneinander stehende gemauerte Kragsteine. Der Wehrgang

selbst fehlt, doch ist er in dem Stück, wo an die Ringmauer angelehnt das Haus ^ steht, noch erhalten, aber nicht

in der ursprünglichen Form, sondern vielleicht aus den Umbauzeiten der Renaissance. Die Schießfenster sind klein

und nahezu quadratisch. Das Hallst hat gegen den Graben hin einen breiten und flachen, Pfeilerartigen Vorbau,

der aber nicht dem alten Bestand zugehört.

Die Hauptwehrfront der Burg hatte nicht das geschlossene Gesicht so vieler französischer Burgen mit einer

hohen Mantelmauer und einen: in gleicher Höhe über Türme und Ringmauern lausenden Wehrgang. Wenn auch

der obere Abschluß des Rundturmes ungewiß ist, so war er doch höher als die Ringmauer. Die über die Ring-

mauer ragenden Bauten, das Torhaus, der Rundturm und der Donjon müssen ein Bild geschaffen haben, das

in manchem an deutsche Höhenburgen erinnert haben wird.

Das an die Ringmauer angelehnte Haus ^ ist zweistöckig und hat ein hohes, sehr steiles Dach mit Voll-

giebeln. Im ersten und zweiten Stockwerk befindet sich je ein breites großes Fenster mit ganz flachen Eselsrücken,

alle anderen Öffnungen (Fenster und Türen) sind mit Ausnahme einer einfachen Spitzbogentür zum Keller —

und vielleicht auch einer nahezu schon runden Tür — jüngeren Datums. Im Mauerwerk sind einige Verände-

rungen der Fensteröffnungen an Vermauerungen erkennbar. Nach außen, das heißt gegen den Graben hin, hat

das Haus ^ Renaissancefenster, und zwar auch tief unten. Der Wehrzweck wurde damit hinfällig, obwohl die

Fenster nur klein sind. Das Mauerwerk des Hauses ^ ist ein sehr sorgfältiges mit quaderähnlichen bzw. großen

plattigen Steinen an den Ecken. Das heute noch vollständig bewohnte Haus hat heute nichts an sich, aus dem

die Berechtigung abzulesen wäre, es den älteren Bauten der Burg zuweisen zu dürfen.

Das zweite, heute ebenfalls noch bewohnte Haus ^ ist nur der kleinere Teil eines größeren Gebäudes; der

an den Donjon anschließende Trakt ist heute Ruine. Haus ^ ist genau so hoch wie Haus hat aber nur

zwei überhohe Geschosse. Es ist ohne ältere Fenster- und Türöffnungen, das heißt, baulich weitgehend und spät

verändert. In dem verfallenen Teil gegen den Donjon hin ist ein sehr schönes, sorgsam gearbeitetes Renaissance-

fenster erhalten. Die niedrige rundbogige Tür rechts daneben ist ohne Profilierung und vielleicht gar nicht alt.

Nach außen geht aus demselben Gebäudeteil in der Höhe des ersten Stockwerks ein hohes rechteckiges Fenster;

die Mauer ist dabei nach innen sehr stark abgeschrägt.

An der Nordfront der Ringmauer liegt der Kapellenbau v, von dem der kleinere westliche Teil durch

eine bis zum Dachfirst gehende Mauer abgeteilt ist und als Wohnung dient, der andere wird als Geräteschuppen,

Hühnerstall usw. verwendet. Obwohl auf die alten Schmuckformen seit langem überhaupt keine Rücksicht genommen

wurde, sie höchstens als lästig empfunden und dementsprechend behandelt wurden, so ist die Kapelle doch der

Mauer — gegen den Graben hin —

bis unten zusammengefallen ist. Der

Turm zeigt im Inneren mehrere

Bauperioden; im mittleren Geschoß

ist inmitten einer, ursprünglich eine

andere Lösung zeigenden Vermaue-

rung ein Renaissancekamin zu sehen,

im unteren Geschoß ein einfacher

Kamin, im dritten zwei weit von-

einander abstehende Kragsteine.

Überall befinden sich tiefe Mauer-

nischen.

Zwischen Turm und Torturm be-

findet sich eine alte Wendeltreppe,

deren Innenwand — gegen den

Burghof hin — vollständig fehlt.

Die Abzweigungen nach beiden

Seiten sind gut erkennbar. Gegen

den Torbau hin sind aus dem

Rundturm lange schmale Schieß-

schlitze für Bogenschützen gerichtet.

Abb. 15. Chäteaubriant. Der Schloßflügel vom Place des Terrasjes aus. Dergleichen kennt der doppeltürmige

Foto: Ni. Wcmeit. Torlnm nicht mehr, auch das

Mauerwerk des Rundturmes scheint

älter zu sein als das des Torbaues, der augenscheinlich auf der Stelle eines älteren schwächeren Tores errichtet

wurde, für das einst der Rundturm der Hauptschutz gewesen sein mag. Mit der Erbauung des großen Torhauses

hat er dann seine eigentliche Funktion verloren, er war recht unwichtig geworden. Beim Torhaus fällt auf, daß

die eigentliche Tormauer, in der sich das Tor befindet, recht dünn ist. Die Ringmauer zwischen dem Rundturm

und dem Wohnturm zeigt in mäßiger Höhe eng nebeneinander stehende gemauerte Kragsteine. Der Wehrgang

selbst fehlt, doch ist er in dem Stück, wo an die Ringmauer angelehnt das Haus ^ steht, noch erhalten, aber nicht

in der ursprünglichen Form, sondern vielleicht aus den Umbauzeiten der Renaissance. Die Schießfenster sind klein

und nahezu quadratisch. Das Hallst hat gegen den Graben hin einen breiten und flachen, Pfeilerartigen Vorbau,

der aber nicht dem alten Bestand zugehört.

Die Hauptwehrfront der Burg hatte nicht das geschlossene Gesicht so vieler französischer Burgen mit einer

hohen Mantelmauer und einen: in gleicher Höhe über Türme und Ringmauern lausenden Wehrgang. Wenn auch

der obere Abschluß des Rundturmes ungewiß ist, so war er doch höher als die Ringmauer. Die über die Ring-

mauer ragenden Bauten, das Torhaus, der Rundturm und der Donjon müssen ein Bild geschaffen haben, das

in manchem an deutsche Höhenburgen erinnert haben wird.

Das an die Ringmauer angelehnte Haus ^ ist zweistöckig und hat ein hohes, sehr steiles Dach mit Voll-

giebeln. Im ersten und zweiten Stockwerk befindet sich je ein breites großes Fenster mit ganz flachen Eselsrücken,

alle anderen Öffnungen (Fenster und Türen) sind mit Ausnahme einer einfachen Spitzbogentür zum Keller —

und vielleicht auch einer nahezu schon runden Tür — jüngeren Datums. Im Mauerwerk sind einige Verände-

rungen der Fensteröffnungen an Vermauerungen erkennbar. Nach außen, das heißt gegen den Graben hin, hat

das Haus ^ Renaissancefenster, und zwar auch tief unten. Der Wehrzweck wurde damit hinfällig, obwohl die

Fenster nur klein sind. Das Mauerwerk des Hauses ^ ist ein sehr sorgfältiges mit quaderähnlichen bzw. großen

plattigen Steinen an den Ecken. Das heute noch vollständig bewohnte Haus hat heute nichts an sich, aus dem

die Berechtigung abzulesen wäre, es den älteren Bauten der Burg zuweisen zu dürfen.

Das zweite, heute ebenfalls noch bewohnte Haus ^ ist nur der kleinere Teil eines größeren Gebäudes; der

an den Donjon anschließende Trakt ist heute Ruine. Haus ^ ist genau so hoch wie Haus hat aber nur

zwei überhohe Geschosse. Es ist ohne ältere Fenster- und Türöffnungen, das heißt, baulich weitgehend und spät

verändert. In dem verfallenen Teil gegen den Donjon hin ist ein sehr schönes, sorgsam gearbeitetes Renaissance-

fenster erhalten. Die niedrige rundbogige Tür rechts daneben ist ohne Profilierung und vielleicht gar nicht alt.

Nach außen geht aus demselben Gebäudeteil in der Höhe des ersten Stockwerks ein hohes rechteckiges Fenster;

die Mauer ist dabei nach innen sehr stark abgeschrägt.

An der Nordfront der Ringmauer liegt der Kapellenbau v, von dem der kleinere westliche Teil durch

eine bis zum Dachfirst gehende Mauer abgeteilt ist und als Wohnung dient, der andere wird als Geräteschuppen,

Hühnerstall usw. verwendet. Obwohl auf die alten Schmuckformen seit langem überhaupt keine Rücksicht genommen

wurde, sie höchstens als lästig empfunden und dementsprechend behandelt wurden, so ist die Kapelle doch der