13

Nachteile: das Wasser des Burggrabens wird ständig an den Erdschichten unter dem Holzgefüge gespült haben, die

Feinde konnten die Mauer sehr leicht untergraben usf. Man wird indes anzunehmen haben, daß auch hierfür einst

ein Schutz vorhanden war, der aber jetzt ohne Sondergrabung nicht erkannt werden kann. Zur Bauteckmik ist zu

bemerken, daß sie durchaus slawisch ist.

Die Ziegelmauer und die Balkenunterlage sind durch eine Brandkatastrophe zerstört worden.

Für die Seitenbestreichung der Burgmauer war durch runde, vorspringende Türme gesorgt, in jeder der vier

Ecken und in der Mitte der einzelnen Seiten war je ein Turm vorhanden. Der in der Nordostecke ist dem Betrieb

des Kreidewerkes bereits zum Opfer gefallen, auch der in der Mitte der Ostseite vordem gewesene blieb nicht er-

halten, dagegen befindet sich hier an der Innenseite der Ringmauer ein großes und tiefes Loch, dessen Entstehuna

ungeklärt ist.

Die Burgstelle wurde mit ihren Seiten nach den Himmelsrichtungen orientiert. Die Innenfläche, die heute

zum Teil als Weide, zum anderen als Acker genutzt wird, ist frei von allen erkennbaren Bebauungsspuren. Da die

Burg mit der zugehörigen Stadt im 16. Jahrhundert einging, so war genug Zeit, die Bebauungsreste zum Ver-

schwinden zu bringen. Man darf hier auch kaum mit gemauerten Häusern rechnen, in der Mehrzahl sind es gewiß

Lehmfachwerkbauten gewesen, die stets nur geringe, ohne Grabungen zudem nur in den seltensten Fällen festzustellende

Merkmale hinterlassen haben.

Westlich und südwestlich von der Burgstelle lag die alte (erste) Stadt Belgorod, wenn der Begriff „Stadt" in

diesen: Zusammenhang überhaupt berechtigt ist. Aus der schriftlichen Überlieferung geht nämlich hervor, daß dieses

alte Belgorod keine Handels-, Gewerbe- oder Ackerbürgerstadt war. Hier wohnte ein guter Teil Krieger und dann

jenes Volk, das irgendwie für die Burg und deren Verteidiger zu sorgen hatte: also die Arbeitskräfte verschiedenster

Art, unter denen die Handwerker eine besondere Rolle spielten. Sie versorgten aber eben nur die Burg und ihre

Insassen.

Auch die Stadt war umwehrt, und zwar von einem doppelten Wassergraben mit demselben Profil wie der

Graben der Burg. Die Abstände zwischen den beiden Gräben sind wieder so stattlich, daß hier ein Teil der Siedlung

gestanden haben muß, und in weiter Sicht fügen sich die alte Burg und Stadt Belgorod durchaus in das Prinzip

der in allen slawischen oder vordem slawischen Siedelräumen verwendeten Anlage der Kopfburg: Kernstück dieser

oft sehr umfangreichen Wehrsiedlungeu ist die eigentliche Burg, in welcher der Stammesfürst saß oder bei rein militäri-

schen Anlagen als Außenposten eines größeren Stammesverbandes der von: Fürsten eingesetzte Befehlshaber der

Feste. Als Kopf war diese Hauptburg am stärksten umwehrt, sie lag auch an der natürlich am meisten geschützten

Stelle, entweder auf einem Bergvorsprung oder im Sumpf. Vor dieses Kernstück wurden ein oder zwei größere

Beringe gelegt, in denen die Gefolgsleute saßen. Und das waren regelrechte, dichtgedrängte, dem äußeren Er-

scheinungsbild wohl als Städte anzusprechende Gebilde, wie sich besonders gut au der Ausgrabung in Oppeln (Ober-

schlesien) gezeigt hat.

All das trifft genau auf das alte Belgorod zu: auch die Siedlungsreste in der Stadt, das heißt in den Beringen

vor der Burg, sind vorhanden, deutlich heben sich aus dem Weidengelände die Hausspuren ab als grubenförmige

Vertiefungen, man erkennt stellenweise zweiräumige Häuser. Ein Ver-

lauf von Straßenzügen ist nicht festzustellen, da wohl auch nicht mit

durchgängig geraden Wegen gerechnet werden kann.

Als die alte Festung Belgorod eingegangen war, zogen die

Leute auf das andere, auf das östliche Ufer des Donez und gründeten

hier ein neues Belgorod, das keine Festung gewesen ist, sondern von

allem Anfang an ein Dorf ohne Planung, dessen Hütten einem wild-

gewachsenen Wegesystem entlang gestellt sind. Die Burginsassen, weniger

wohl die Krieger als die zahlreichen Gefolgsleute, wurden zu Bauern.

Der wichtige „Belgoroder Weg", der von Osten, aus der Oskoler

Gegend kommend, hier den Donez überquerte, hatte aber an Bedeutung

nichts eingebüßt, und so kam es denn zur Erstellung einer neuen Festung,

dem räumlichen Vorläufer der heutigen Stadt Belgorod. Das ältere

Dorf auf der linken Seite des Donez blieb bestehen, wurde aber nun

rückschauend von der neuen Festung Staryj Gorod, das heißt „Altstadt ,

genannt. Die zweite Festung Belgorod und dritte Siedlung dieses

Namens sind spurlos verschwunden, doch vermittelt uns ein Plan von

1768 recht genaue Kenntnis von der Grundrißform — nicht dem Aufbai:

— der Anlage. Sie ist im 18. Jahrhundert mit der zugehörigen, vor

ihren Mauern liegenden Stadt durch Feuer zugrunde gegangen, und die

Kaiserin Katharina II. hat weit über den Raun: der niedergebrannten

Bauten hinaus eine neue, steinerne Stadt, die nicht mehr befestigt war,

errichten lassen und durch ihre Ingenieure rechtwinklige Häuserblöcke

und ein strenges Gitternetz von Straßen ausstecken lassen. Die heutige

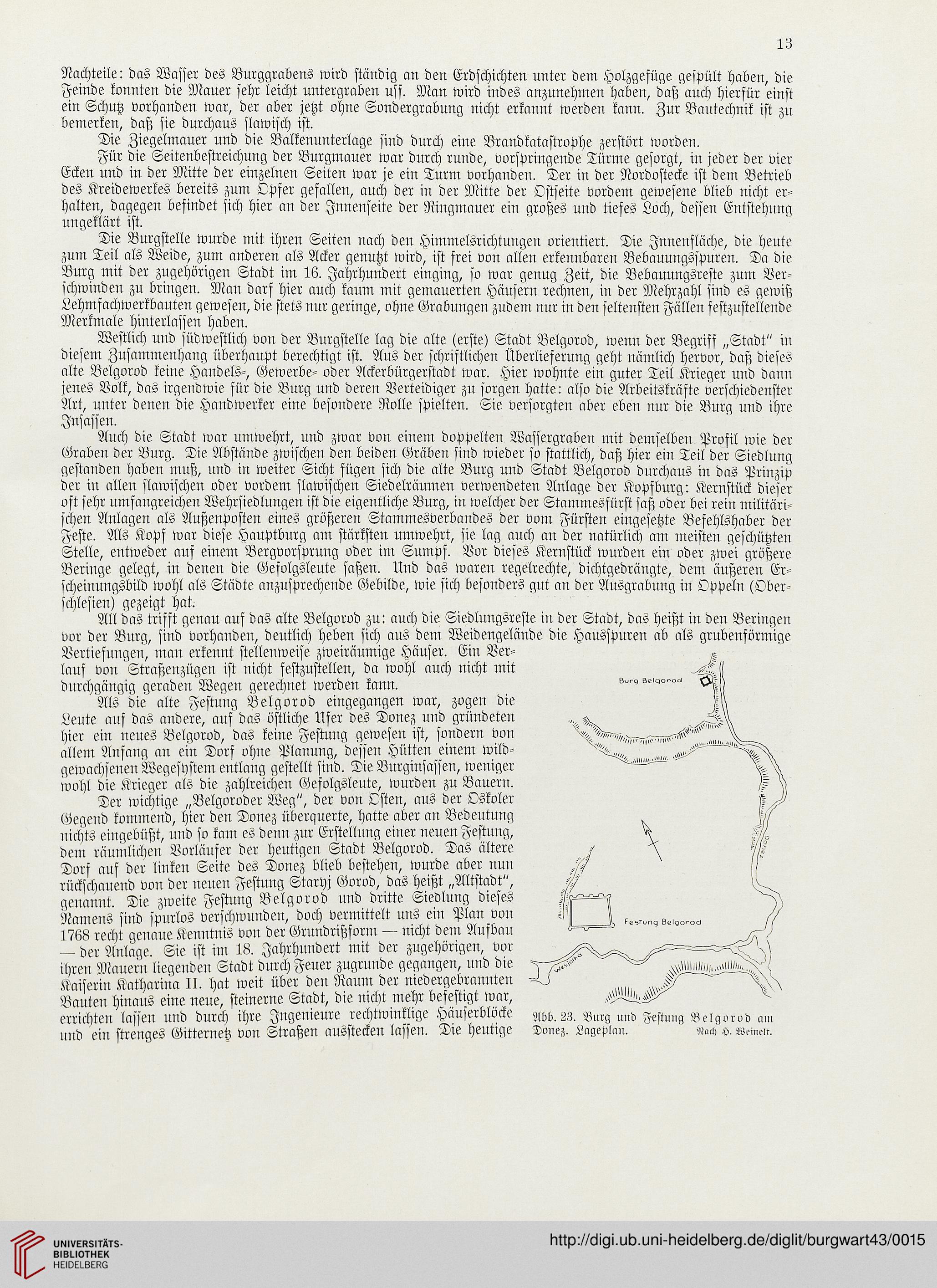

Aüb. 2.3. Burg und Festung Belgorod uni

Donez. Lageplan. «ans H. Weinen.

Nachteile: das Wasser des Burggrabens wird ständig an den Erdschichten unter dem Holzgefüge gespült haben, die

Feinde konnten die Mauer sehr leicht untergraben usf. Man wird indes anzunehmen haben, daß auch hierfür einst

ein Schutz vorhanden war, der aber jetzt ohne Sondergrabung nicht erkannt werden kann. Zur Bauteckmik ist zu

bemerken, daß sie durchaus slawisch ist.

Die Ziegelmauer und die Balkenunterlage sind durch eine Brandkatastrophe zerstört worden.

Für die Seitenbestreichung der Burgmauer war durch runde, vorspringende Türme gesorgt, in jeder der vier

Ecken und in der Mitte der einzelnen Seiten war je ein Turm vorhanden. Der in der Nordostecke ist dem Betrieb

des Kreidewerkes bereits zum Opfer gefallen, auch der in der Mitte der Ostseite vordem gewesene blieb nicht er-

halten, dagegen befindet sich hier an der Innenseite der Ringmauer ein großes und tiefes Loch, dessen Entstehuna

ungeklärt ist.

Die Burgstelle wurde mit ihren Seiten nach den Himmelsrichtungen orientiert. Die Innenfläche, die heute

zum Teil als Weide, zum anderen als Acker genutzt wird, ist frei von allen erkennbaren Bebauungsspuren. Da die

Burg mit der zugehörigen Stadt im 16. Jahrhundert einging, so war genug Zeit, die Bebauungsreste zum Ver-

schwinden zu bringen. Man darf hier auch kaum mit gemauerten Häusern rechnen, in der Mehrzahl sind es gewiß

Lehmfachwerkbauten gewesen, die stets nur geringe, ohne Grabungen zudem nur in den seltensten Fällen festzustellende

Merkmale hinterlassen haben.

Westlich und südwestlich von der Burgstelle lag die alte (erste) Stadt Belgorod, wenn der Begriff „Stadt" in

diesen: Zusammenhang überhaupt berechtigt ist. Aus der schriftlichen Überlieferung geht nämlich hervor, daß dieses

alte Belgorod keine Handels-, Gewerbe- oder Ackerbürgerstadt war. Hier wohnte ein guter Teil Krieger und dann

jenes Volk, das irgendwie für die Burg und deren Verteidiger zu sorgen hatte: also die Arbeitskräfte verschiedenster

Art, unter denen die Handwerker eine besondere Rolle spielten. Sie versorgten aber eben nur die Burg und ihre

Insassen.

Auch die Stadt war umwehrt, und zwar von einem doppelten Wassergraben mit demselben Profil wie der

Graben der Burg. Die Abstände zwischen den beiden Gräben sind wieder so stattlich, daß hier ein Teil der Siedlung

gestanden haben muß, und in weiter Sicht fügen sich die alte Burg und Stadt Belgorod durchaus in das Prinzip

der in allen slawischen oder vordem slawischen Siedelräumen verwendeten Anlage der Kopfburg: Kernstück dieser

oft sehr umfangreichen Wehrsiedlungeu ist die eigentliche Burg, in welcher der Stammesfürst saß oder bei rein militäri-

schen Anlagen als Außenposten eines größeren Stammesverbandes der von: Fürsten eingesetzte Befehlshaber der

Feste. Als Kopf war diese Hauptburg am stärksten umwehrt, sie lag auch an der natürlich am meisten geschützten

Stelle, entweder auf einem Bergvorsprung oder im Sumpf. Vor dieses Kernstück wurden ein oder zwei größere

Beringe gelegt, in denen die Gefolgsleute saßen. Und das waren regelrechte, dichtgedrängte, dem äußeren Er-

scheinungsbild wohl als Städte anzusprechende Gebilde, wie sich besonders gut au der Ausgrabung in Oppeln (Ober-

schlesien) gezeigt hat.

All das trifft genau auf das alte Belgorod zu: auch die Siedlungsreste in der Stadt, das heißt in den Beringen

vor der Burg, sind vorhanden, deutlich heben sich aus dem Weidengelände die Hausspuren ab als grubenförmige

Vertiefungen, man erkennt stellenweise zweiräumige Häuser. Ein Ver-

lauf von Straßenzügen ist nicht festzustellen, da wohl auch nicht mit

durchgängig geraden Wegen gerechnet werden kann.

Als die alte Festung Belgorod eingegangen war, zogen die

Leute auf das andere, auf das östliche Ufer des Donez und gründeten

hier ein neues Belgorod, das keine Festung gewesen ist, sondern von

allem Anfang an ein Dorf ohne Planung, dessen Hütten einem wild-

gewachsenen Wegesystem entlang gestellt sind. Die Burginsassen, weniger

wohl die Krieger als die zahlreichen Gefolgsleute, wurden zu Bauern.

Der wichtige „Belgoroder Weg", der von Osten, aus der Oskoler

Gegend kommend, hier den Donez überquerte, hatte aber an Bedeutung

nichts eingebüßt, und so kam es denn zur Erstellung einer neuen Festung,

dem räumlichen Vorläufer der heutigen Stadt Belgorod. Das ältere

Dorf auf der linken Seite des Donez blieb bestehen, wurde aber nun

rückschauend von der neuen Festung Staryj Gorod, das heißt „Altstadt ,

genannt. Die zweite Festung Belgorod und dritte Siedlung dieses

Namens sind spurlos verschwunden, doch vermittelt uns ein Plan von

1768 recht genaue Kenntnis von der Grundrißform — nicht dem Aufbai:

— der Anlage. Sie ist im 18. Jahrhundert mit der zugehörigen, vor

ihren Mauern liegenden Stadt durch Feuer zugrunde gegangen, und die

Kaiserin Katharina II. hat weit über den Raun: der niedergebrannten

Bauten hinaus eine neue, steinerne Stadt, die nicht mehr befestigt war,

errichten lassen und durch ihre Ingenieure rechtwinklige Häuserblöcke

und ein strenges Gitternetz von Straßen ausstecken lassen. Die heutige

Aüb. 2.3. Burg und Festung Belgorod uni

Donez. Lageplan. «ans H. Weinen.