d Obrrcrifsfeick

Burg gewissermaßen aus dem Berg herausgeschnitten. Der dadurch entstehende Nachteil einer langen Hauptver-

teidigungslinie mußte eben in Kauf genommen werden, wenn andere Gesichtspunkte die Errichtung einer Burg in

dieser Gegend für vordringlich erscheinen ließen.

Damit komme ich gleich auf die Art der Befestigungsanlage unserer Burgställe zu sprechen. In der Regel findet

sich als Abgrenzung der Wehranlage gegen die Hochfläche ein sog. Halsgraben. Nur da, wo die Wehranlage erheblich

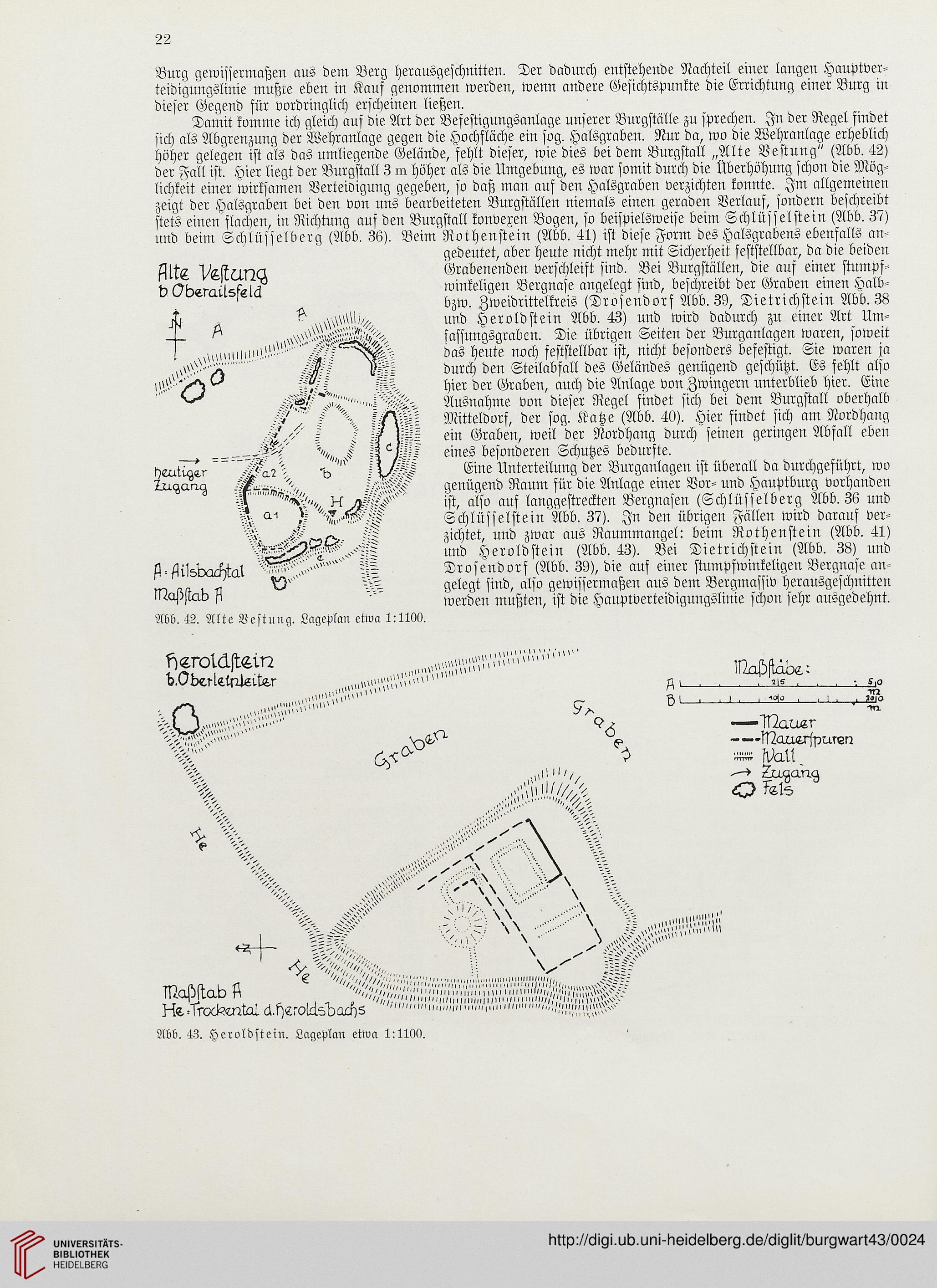

höher gelegen ist als das umliegende Gelände, fehlt dieser, wie dies bei dem Burgstall „Alte Vestung" (Abb. 42)

der Fall ist. Hier liegt der Burgstall 3 m höher als die Umgebung, es war somit durch die Überhöhung schon die Mög-

lichkeit einer wirksamen Verteioiguug gegeben, so daß man auf den Halsgraben verzichten konnte. Im allgemeinen

zeigt der Halsgraben bei den von uns bearbeiteten Burgställen niemals einen geraden Verlauf, sondern beschreibt

stets einen flachen, in Richtung auf den Burgstall konvexen Bogen, so beispielsweise beim Schlüsselstein (Abb. 37)

nnd beim Schlüsselberg (Abb. 36). Beim Rothenstein (Abb. 41) ist diese Form des Halsgrabens ebenfalls an-

gedeutet, aber heute nicht mehr mit Sicherheit feststellbar, da die beiden

Grabenenden verschleift sind. Bei Burgställen, die auf einer stumpf-

winkeligen Bergnase angelegt sind, beschreibt der Graben einen Halb-

bzw. Zweidrittelkreis (Drosendorf Abb. 39, Dietrichstein Abb. 38

und Heroldstein Abb. 43) und wird dadurch zu einer Art Um-

sassungsgcabcu. Die übrigen Seiten der Burganlagen waren, soweit

das heute noch feststellbar ist, nicht besonders befestigt. Sie waren ja

durch den Steilabfall des Geländes genügend geschützt. Es fehlt also

hier der Graben, auch die Anlage von Zwingern unterblieb hier. Eine

Ausnahme von dieser Regel findet sich bei dem Burgstall oberhalb

Mitteldorf, der sog. Katze (Abb. 40). Hier findet sich am Nordhang

ein Graben, weil der Nordhang durch seinen geringen Abfall eben

eines besonderen Schutzes bedurfte.

Eine Unterteilung der Burganlageu ist überall da durchgeführt, wo

genügend Raum für die Anlage einer Vor- und Hauptburg vorhanden

ist, also auf langgestreckten Bergnasen (Schlüsselberg Abb. 36 und

Schlüsselstein Äbb. 37). In den übrigen Fällen wird darauf ver-

zichtet, und zwar aus Raummangel: beim Rothensteiu (Abb. 41)

und Herold stein (Abb. 43). Bei Dietrich st ein (Abb. 38) und

Drosendorf (Abb. 39), die auf einer stumpfwinkeligen Bergnase an-

gelegt sind, also gewissermaßen aus dem Bergmassiv herausgeschuitten

werden mußten, ist die Hauptverteidigungslinie schon sehr ausgedehnt.

fsLUOlMLilD

K.Ok)Li-iLlsULclLr

---1. .

..

.

V)^

'6

^ ,

5,0

—1H.ULN

..

^ l > > >> >, ii 77z'l ö 6 (>! ä) lu >!

Ncrftstlcrb

Abb. 43. Heroldstein. Lageplan etwa 1:1100.

Burg gewissermaßen aus dem Berg herausgeschnitten. Der dadurch entstehende Nachteil einer langen Hauptver-

teidigungslinie mußte eben in Kauf genommen werden, wenn andere Gesichtspunkte die Errichtung einer Burg in

dieser Gegend für vordringlich erscheinen ließen.

Damit komme ich gleich auf die Art der Befestigungsanlage unserer Burgställe zu sprechen. In der Regel findet

sich als Abgrenzung der Wehranlage gegen die Hochfläche ein sog. Halsgraben. Nur da, wo die Wehranlage erheblich

höher gelegen ist als das umliegende Gelände, fehlt dieser, wie dies bei dem Burgstall „Alte Vestung" (Abb. 42)

der Fall ist. Hier liegt der Burgstall 3 m höher als die Umgebung, es war somit durch die Überhöhung schon die Mög-

lichkeit einer wirksamen Verteioiguug gegeben, so daß man auf den Halsgraben verzichten konnte. Im allgemeinen

zeigt der Halsgraben bei den von uns bearbeiteten Burgställen niemals einen geraden Verlauf, sondern beschreibt

stets einen flachen, in Richtung auf den Burgstall konvexen Bogen, so beispielsweise beim Schlüsselstein (Abb. 37)

nnd beim Schlüsselberg (Abb. 36). Beim Rothenstein (Abb. 41) ist diese Form des Halsgrabens ebenfalls an-

gedeutet, aber heute nicht mehr mit Sicherheit feststellbar, da die beiden

Grabenenden verschleift sind. Bei Burgställen, die auf einer stumpf-

winkeligen Bergnase angelegt sind, beschreibt der Graben einen Halb-

bzw. Zweidrittelkreis (Drosendorf Abb. 39, Dietrichstein Abb. 38

und Heroldstein Abb. 43) und wird dadurch zu einer Art Um-

sassungsgcabcu. Die übrigen Seiten der Burganlagen waren, soweit

das heute noch feststellbar ist, nicht besonders befestigt. Sie waren ja

durch den Steilabfall des Geländes genügend geschützt. Es fehlt also

hier der Graben, auch die Anlage von Zwingern unterblieb hier. Eine

Ausnahme von dieser Regel findet sich bei dem Burgstall oberhalb

Mitteldorf, der sog. Katze (Abb. 40). Hier findet sich am Nordhang

ein Graben, weil der Nordhang durch seinen geringen Abfall eben

eines besonderen Schutzes bedurfte.

Eine Unterteilung der Burganlageu ist überall da durchgeführt, wo

genügend Raum für die Anlage einer Vor- und Hauptburg vorhanden

ist, also auf langgestreckten Bergnasen (Schlüsselberg Abb. 36 und

Schlüsselstein Äbb. 37). In den übrigen Fällen wird darauf ver-

zichtet, und zwar aus Raummangel: beim Rothensteiu (Abb. 41)

und Herold stein (Abb. 43). Bei Dietrich st ein (Abb. 38) und

Drosendorf (Abb. 39), die auf einer stumpfwinkeligen Bergnase an-

gelegt sind, also gewissermaßen aus dem Bergmassiv herausgeschuitten

werden mußten, ist die Hauptverteidigungslinie schon sehr ausgedehnt.

fsLUOlMLilD

K.Ok)Li-iLlsULclLr

---1. .

..

.

V)^

'6

^ ,

5,0

—1H.ULN

..

^ l > > >> >, ii 77z'l ö 6 (>! ä) lu >!

Ncrftstlcrb

Abb. 43. Heroldstein. Lageplan etwa 1:1100.