34

bequemeren Ersteigung des Turmes hatte anbringen lasten. Die viereckigen Gewölbeöffnungen der einzelnen

Geschosse sind immer abwechselnd auf der Nord- und Südseite angebracht. Der Bergfried schloß mit einer Wehrplatte

und Brüstung ab. Oben genießt man eine herrliche Rundsicht; denn man blickt über die Berge bei Nahwinden und

das Schöne Feld bis zu jenen Höhen bei Ilmenau und schaut hinab über die gesegneten Fluren und anmutigen

Wiesenflächen ins Tal, in welchem die schmucken Dörfer Döllstedt und Ehrenstein liegen.

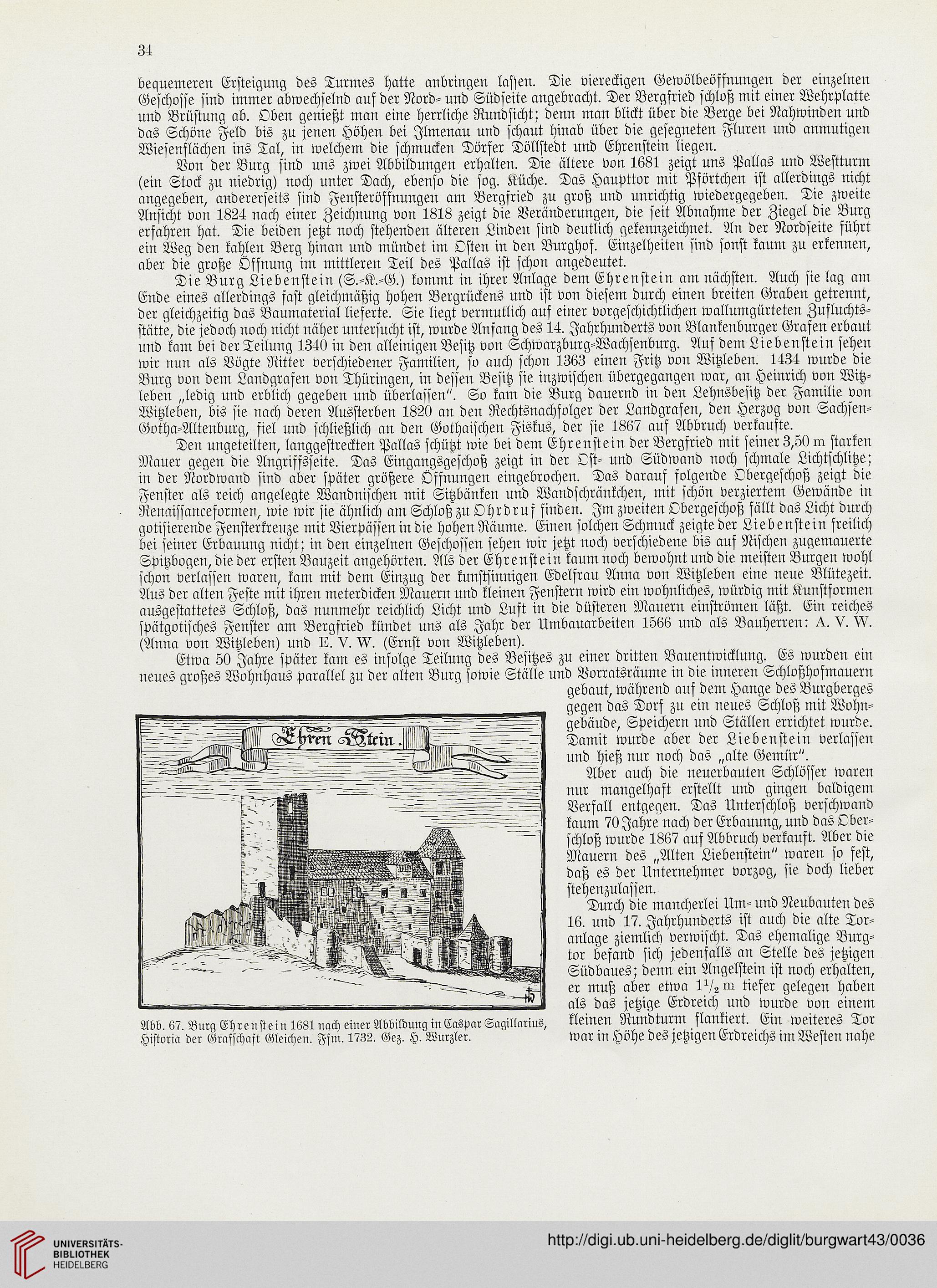

Bon der Burg sind uns zwei Abbildungen erhalten. Die ältere von 1681 zeigt uns Pallas und Westturm

(ein Stock zu niedrig) noch unter Dach, ebenso die sog. Küche. Das Haupttor mit Pförtchen ist allerdings nicht

angegeben, andererseits sind Fensteröffnungen am Bergfried zu groß und unrichtig wiedergegeben. Die zweite

Ansicht von 1824 nach einer Zeichnung von 1818 zeigt die Veränderungen, die seit Abnahme der Ziegel die Burg

erfahren hat. Die beiden jetzt noch stehenden älteren Linden sind deutlich gekennzeichnet. An der Nordseite führt

ein Weg den kahlen Berg hinan und mündet im Osten in den Burghof. Einzelheiten sind sonst kaum zu erkennen,

aber die große Öffnung im mittleren Teil des Pallas ist schon angedeutet.

Die Burg Liebenstein (S.-K.-G.) kommt in ihrer Anlage dem Ehrenstein am nächsten. Auch sie lag am

Ende eines allerdings fast gleichmäßig hohen Bergrückens und ist von diesem durch einen breiten Graben getrennt,

der gleichzeitig das Baumaterial lieferte. Sie liegt vermutlich auf einer vorgeschichtlichen wallumgürteten Zufluchts-

stätte, die jedoch noch nicht näher untersucht ist, wurde Anfang des 14. Jahrhunderts von Blankenburger Grafen erbaut

und kam bei der Teilung 1340 in den alleinigen Besitz von Schwarzburg-Wachsenburg. Auf dem Lieb eustein sehen

wir nun als Vögte Ritter verschiedener Familien, so auch schon 1363 einen Fritz von Witzleben. 1434 wurde die

Burg von dem Landgrafen von Thüringen, in dessen Besitz sie inzwischen übergegangen war, an Heinrich von Witz-

leben „ledig und erblich gegeben und überlassen". So kam die Burg dauernd in den Lehnsbesitz der Familie von

Witzlebeu, bis sie nach deren Aussterbeu 1820 an den Rechtsnachfolger der Landgrafen, den Herzog von Sachsen-

Gotha-Altenburg, fiel und schließlich an den Gothaischen Fiskus, der sie 1867 auf Abbruch verkaufte.

Den ungeteilten, langgestreckten Pallas schützt wie bei dem Ehrenstein der Bergfried mit seiner 3,50 m starken

Mauer gegen die Angriffsseite. Das Eingangsgeschoß zeigt in der Ost- und Südwand noch schmale Lichtschlitze;

in der Nordwand sind aber später größere Öffnungen eingebrochen. Das darauf folgende Obergeschoß zeigt die

Fenster als reich angelegte Wandnischen mit Sitzbänken und Wandschränkchen, mit schön verziertem Gewände in

Renaissanceformen, wie wir sie ähnlich am Schloß zu Ohrdruf finden. Im zweiten Obergeschoß fällt das Licht durch

gotisierende Fensterkreuze mit Vierpässen in die hohen Räume. Einen solchen Schmuck zeigte der Liebenstein freilich

bei seiner Erbauung nicht; in den einzelnen Geschossen sehen wir jetzt noch verschiedene bis auf Nischen zugemauerte

Spitzbogen, bieder ersten Bauzeit angehörten. Als der Ehrenstein kaum noch bewohnt und die meisten Burgen wohl

schon verlassen waren, kam mit dem Einzug der kunstsinnigen Edelfrau Anna von Witzlebeu eine neue Blütezeit.

Aus der alten Feste mit ihren meterdicken Mauern und kleinen Fenstern wird ein wohnliches, würdig mit Kunstsormen

ausgestattetes Schloß, das nunmehr reichlich Licht und Luft in die düsteren Mauern einströmen läßt. Ein reiches

spätgotisches Fenster am Bergfried kündet uns als Jahr der llmbauarbeiten 1566 und als Bauherren: /c. V. W.

(Anna von Witzleben) und bl. V. IV. (Ernst von Witzleben).

Etwa 50 Jahre später kam es infolge Teilung des Besitzes zu einer dritten Bauentwickluug. Es wurden ein

neues großes Wohnhaus parallel zu der alten Burg sowie Ställe und Vorratsräume in die inneren Schloßhofmauern

gebaut, während auf dem Hange des Burgberges

gegen das Dorf zu ein neues Schloß mit Wohn-

gebäude, Speichern und Ställen errichtet wurde.

Damit wurde aber der Liebenstein verlassen

und hieß nur noch das „alte Gemür".

Aber auch die ueuerbauten Schlösser waren

nur mangelhaft erstellt und gingen baldigem

Verfall entgegen. Das Unterschloß verschwand

kaum 70 Jahre nach der Erbauung, und das Ober-

schloß wurde 1867 auf Abbruch verkauft. Aber die

Mauern des „Alten Liebenstein" waren so fest,

daß es der Unternehmer vorzog, sie doch lieber

stehenzulasseu.

Durch die mancherlei Um- und Neubauten des

16. und 17. Jahrhunderts ist auch die alte Tor-

anlage ziemlicb verwischt. Das ehemalige Burg-

tor befand sich jedenfalls an Stelle des jetzigen

Südbaues; denn ein Augelstein ist noch erhalten,

er muß aber etwa IL/ziu tiefer gelegen haben

als das jetzige Erdreich und wurde von einem

Abb. 67. Burg Ehrensteiu 1681 nach einer Abbildung in Caspar Sagillarius, kleinen Rundturm flankiert. Ein weiteres Tor

Historia der Grafschaft Gleichen. Ffm. 1782. Gez. H. Wurzler. war in Höhe des jetzigen Erdreichs im Westen nahe

bequemeren Ersteigung des Turmes hatte anbringen lasten. Die viereckigen Gewölbeöffnungen der einzelnen

Geschosse sind immer abwechselnd auf der Nord- und Südseite angebracht. Der Bergfried schloß mit einer Wehrplatte

und Brüstung ab. Oben genießt man eine herrliche Rundsicht; denn man blickt über die Berge bei Nahwinden und

das Schöne Feld bis zu jenen Höhen bei Ilmenau und schaut hinab über die gesegneten Fluren und anmutigen

Wiesenflächen ins Tal, in welchem die schmucken Dörfer Döllstedt und Ehrenstein liegen.

Bon der Burg sind uns zwei Abbildungen erhalten. Die ältere von 1681 zeigt uns Pallas und Westturm

(ein Stock zu niedrig) noch unter Dach, ebenso die sog. Küche. Das Haupttor mit Pförtchen ist allerdings nicht

angegeben, andererseits sind Fensteröffnungen am Bergfried zu groß und unrichtig wiedergegeben. Die zweite

Ansicht von 1824 nach einer Zeichnung von 1818 zeigt die Veränderungen, die seit Abnahme der Ziegel die Burg

erfahren hat. Die beiden jetzt noch stehenden älteren Linden sind deutlich gekennzeichnet. An der Nordseite führt

ein Weg den kahlen Berg hinan und mündet im Osten in den Burghof. Einzelheiten sind sonst kaum zu erkennen,

aber die große Öffnung im mittleren Teil des Pallas ist schon angedeutet.

Die Burg Liebenstein (S.-K.-G.) kommt in ihrer Anlage dem Ehrenstein am nächsten. Auch sie lag am

Ende eines allerdings fast gleichmäßig hohen Bergrückens und ist von diesem durch einen breiten Graben getrennt,

der gleichzeitig das Baumaterial lieferte. Sie liegt vermutlich auf einer vorgeschichtlichen wallumgürteten Zufluchts-

stätte, die jedoch noch nicht näher untersucht ist, wurde Anfang des 14. Jahrhunderts von Blankenburger Grafen erbaut

und kam bei der Teilung 1340 in den alleinigen Besitz von Schwarzburg-Wachsenburg. Auf dem Lieb eustein sehen

wir nun als Vögte Ritter verschiedener Familien, so auch schon 1363 einen Fritz von Witzleben. 1434 wurde die

Burg von dem Landgrafen von Thüringen, in dessen Besitz sie inzwischen übergegangen war, an Heinrich von Witz-

leben „ledig und erblich gegeben und überlassen". So kam die Burg dauernd in den Lehnsbesitz der Familie von

Witzlebeu, bis sie nach deren Aussterbeu 1820 an den Rechtsnachfolger der Landgrafen, den Herzog von Sachsen-

Gotha-Altenburg, fiel und schließlich an den Gothaischen Fiskus, der sie 1867 auf Abbruch verkaufte.

Den ungeteilten, langgestreckten Pallas schützt wie bei dem Ehrenstein der Bergfried mit seiner 3,50 m starken

Mauer gegen die Angriffsseite. Das Eingangsgeschoß zeigt in der Ost- und Südwand noch schmale Lichtschlitze;

in der Nordwand sind aber später größere Öffnungen eingebrochen. Das darauf folgende Obergeschoß zeigt die

Fenster als reich angelegte Wandnischen mit Sitzbänken und Wandschränkchen, mit schön verziertem Gewände in

Renaissanceformen, wie wir sie ähnlich am Schloß zu Ohrdruf finden. Im zweiten Obergeschoß fällt das Licht durch

gotisierende Fensterkreuze mit Vierpässen in die hohen Räume. Einen solchen Schmuck zeigte der Liebenstein freilich

bei seiner Erbauung nicht; in den einzelnen Geschossen sehen wir jetzt noch verschiedene bis auf Nischen zugemauerte

Spitzbogen, bieder ersten Bauzeit angehörten. Als der Ehrenstein kaum noch bewohnt und die meisten Burgen wohl

schon verlassen waren, kam mit dem Einzug der kunstsinnigen Edelfrau Anna von Witzlebeu eine neue Blütezeit.

Aus der alten Feste mit ihren meterdicken Mauern und kleinen Fenstern wird ein wohnliches, würdig mit Kunstsormen

ausgestattetes Schloß, das nunmehr reichlich Licht und Luft in die düsteren Mauern einströmen läßt. Ein reiches

spätgotisches Fenster am Bergfried kündet uns als Jahr der llmbauarbeiten 1566 und als Bauherren: /c. V. W.

(Anna von Witzleben) und bl. V. IV. (Ernst von Witzleben).

Etwa 50 Jahre später kam es infolge Teilung des Besitzes zu einer dritten Bauentwickluug. Es wurden ein

neues großes Wohnhaus parallel zu der alten Burg sowie Ställe und Vorratsräume in die inneren Schloßhofmauern

gebaut, während auf dem Hange des Burgberges

gegen das Dorf zu ein neues Schloß mit Wohn-

gebäude, Speichern und Ställen errichtet wurde.

Damit wurde aber der Liebenstein verlassen

und hieß nur noch das „alte Gemür".

Aber auch die ueuerbauten Schlösser waren

nur mangelhaft erstellt und gingen baldigem

Verfall entgegen. Das Unterschloß verschwand

kaum 70 Jahre nach der Erbauung, und das Ober-

schloß wurde 1867 auf Abbruch verkauft. Aber die

Mauern des „Alten Liebenstein" waren so fest,

daß es der Unternehmer vorzog, sie doch lieber

stehenzulasseu.

Durch die mancherlei Um- und Neubauten des

16. und 17. Jahrhunderts ist auch die alte Tor-

anlage ziemlicb verwischt. Das ehemalige Burg-

tor befand sich jedenfalls an Stelle des jetzigen

Südbaues; denn ein Augelstein ist noch erhalten,

er muß aber etwa IL/ziu tiefer gelegen haben

als das jetzige Erdreich und wurde von einem

Abb. 67. Burg Ehrensteiu 1681 nach einer Abbildung in Caspar Sagillarius, kleinen Rundturm flankiert. Ein weiteres Tor

Historia der Grafschaft Gleichen. Ffm. 1782. Gez. H. Wurzler. war in Höhe des jetzigen Erdreichs im Westen nahe