115

Gedanke, wie dadurch die schönen Fenster verbaut, der lichte Raum verdunkelt,

der Altar verdeckt würde. Sinn für Schönheit an sich und für kirchliche Kunst ist

zu keiner Zeit allem Volke eigen, auch den Gebildeten nicht ohne besondere Gabe

und Erziehung. Und da es in der Menschenwelt geht nach dem Ausspruch

eines Weisen: „Alles ist Gewohnheit," so gewöhnte man sich auch an die Ver-

kümmerung, Entleerung, ja Entwürdigung des Kirchengebäudes, der die sinkende

Kunst nicht zu steuern wußte, meist nur dienen konnte. Je mehr daun die langen

Perücken und Predigten, noch mehr, als die Haarbeutel und Zöpfe der „Kanzel-

redner" in Schwang kamen, stellte oder hängte man die Kanzel unmittelbar über

den Altar, ohne Skrupel darüber, daß damit eine Überordnung der Predigt

über das Sakrament versinnbildlicht und „der Ort menschlicher Auslegung des

göttlichen Wortes über den Ort göttlicher Gnadenspendung" gestellt wäre. Von

richtigem Verhältnis der Form zum Inhalt, von kirchlichem Stil, daß die Kunst

auch im Kirchenbau tieferen Sinn und höhere Gedanken zum Ausdruck bringen

soll, daß die Notdurft, die Nutzbarkeit, die Bequemlichkeit nicht Alleinherrscherin

sein dürfe, von all dem hatte man keine Ahnung mehr.

Nicht zu sagen ist, was der dreißigjährige Krieg vollends, nicht bloß äußer-

lich sondern auch innerlich, verwüstet und verschüttet hat in unserem Deutschland.

War vorher schon durch die aus der Fremde eiugesührte welsche oder „antikische"

Kunst auch der Kirchenbau meist in Äußerlichkeit und Nüchternheit abgeirrt, so

ging in den schrecklichen dreißig Jahren Geist und Leben evangelischer Kunst

gänzlich zu Grund. Hatte man in der Eile bei Einführung der Reformation

in die Gemeinden das überkommene Kirchengebäude benützt so gut oder schlecht

man konnte, so wurde nun aus der Not

förmlich eine Tugend gemacht, nachdem die

Kriegsfurie ihr Werk gethan und an neues

Bauen und Herstellen zu gehen war.

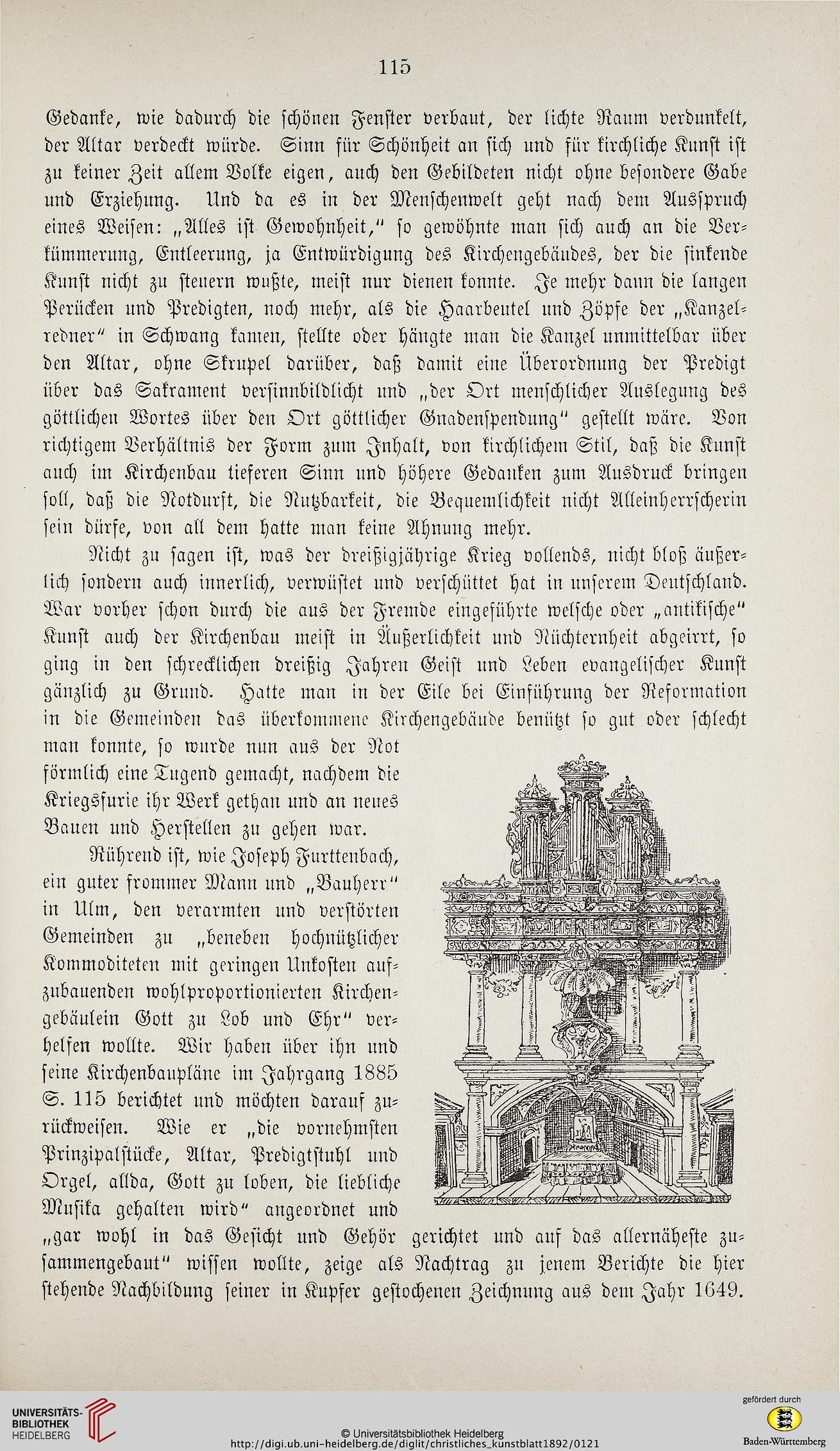

Rührend ist, wie Joseph Furttenbach,

ein guter frommer Manu und „Bauherr"

in Ulm, den verarmten und verstörten

Gemeinden zu „beneben hochnützlicher

Koinmoditeten mit geringen Unkosten auf-

zubauenden wohlproportionierten Kirchen-

gebäulein Gott zu Lob und Ehr" ver-

helfen wollte. Wir haben über ihn und

seine Kirchenbaupläne im Jahrgang 1885

S. 115 berichtet und möchten darauf zu-

rückweisen. Wie er „die vornehmsten

Prinzipalstücke, Altar, Predigtstuhl und

Orgel, allda, Gott zu loben, die liebliche

Musika gehalten wird" angeordnet und

„gar wohl in das Gesicht und Gehör gerichtet und auf das allernäheste zu-

sammengebaut" wissen wollte, zeige als Nachtrag zu jenem Berichte die hier

stehende Nachbildung seiner in Kupfer gestochenen Zeichnung aus dem Jahr 1649.

Gedanke, wie dadurch die schönen Fenster verbaut, der lichte Raum verdunkelt,

der Altar verdeckt würde. Sinn für Schönheit an sich und für kirchliche Kunst ist

zu keiner Zeit allem Volke eigen, auch den Gebildeten nicht ohne besondere Gabe

und Erziehung. Und da es in der Menschenwelt geht nach dem Ausspruch

eines Weisen: „Alles ist Gewohnheit," so gewöhnte man sich auch an die Ver-

kümmerung, Entleerung, ja Entwürdigung des Kirchengebäudes, der die sinkende

Kunst nicht zu steuern wußte, meist nur dienen konnte. Je mehr daun die langen

Perücken und Predigten, noch mehr, als die Haarbeutel und Zöpfe der „Kanzel-

redner" in Schwang kamen, stellte oder hängte man die Kanzel unmittelbar über

den Altar, ohne Skrupel darüber, daß damit eine Überordnung der Predigt

über das Sakrament versinnbildlicht und „der Ort menschlicher Auslegung des

göttlichen Wortes über den Ort göttlicher Gnadenspendung" gestellt wäre. Von

richtigem Verhältnis der Form zum Inhalt, von kirchlichem Stil, daß die Kunst

auch im Kirchenbau tieferen Sinn und höhere Gedanken zum Ausdruck bringen

soll, daß die Notdurft, die Nutzbarkeit, die Bequemlichkeit nicht Alleinherrscherin

sein dürfe, von all dem hatte man keine Ahnung mehr.

Nicht zu sagen ist, was der dreißigjährige Krieg vollends, nicht bloß äußer-

lich sondern auch innerlich, verwüstet und verschüttet hat in unserem Deutschland.

War vorher schon durch die aus der Fremde eiugesührte welsche oder „antikische"

Kunst auch der Kirchenbau meist in Äußerlichkeit und Nüchternheit abgeirrt, so

ging in den schrecklichen dreißig Jahren Geist und Leben evangelischer Kunst

gänzlich zu Grund. Hatte man in der Eile bei Einführung der Reformation

in die Gemeinden das überkommene Kirchengebäude benützt so gut oder schlecht

man konnte, so wurde nun aus der Not

förmlich eine Tugend gemacht, nachdem die

Kriegsfurie ihr Werk gethan und an neues

Bauen und Herstellen zu gehen war.

Rührend ist, wie Joseph Furttenbach,

ein guter frommer Manu und „Bauherr"

in Ulm, den verarmten und verstörten

Gemeinden zu „beneben hochnützlicher

Koinmoditeten mit geringen Unkosten auf-

zubauenden wohlproportionierten Kirchen-

gebäulein Gott zu Lob und Ehr" ver-

helfen wollte. Wir haben über ihn und

seine Kirchenbaupläne im Jahrgang 1885

S. 115 berichtet und möchten darauf zu-

rückweisen. Wie er „die vornehmsten

Prinzipalstücke, Altar, Predigtstuhl und

Orgel, allda, Gott zu loben, die liebliche

Musika gehalten wird" angeordnet und

„gar wohl in das Gesicht und Gehör gerichtet und auf das allernäheste zu-

sammengebaut" wissen wollte, zeige als Nachtrag zu jenem Berichte die hier

stehende Nachbildung seiner in Kupfer gestochenen Zeichnung aus dem Jahr 1649.