12

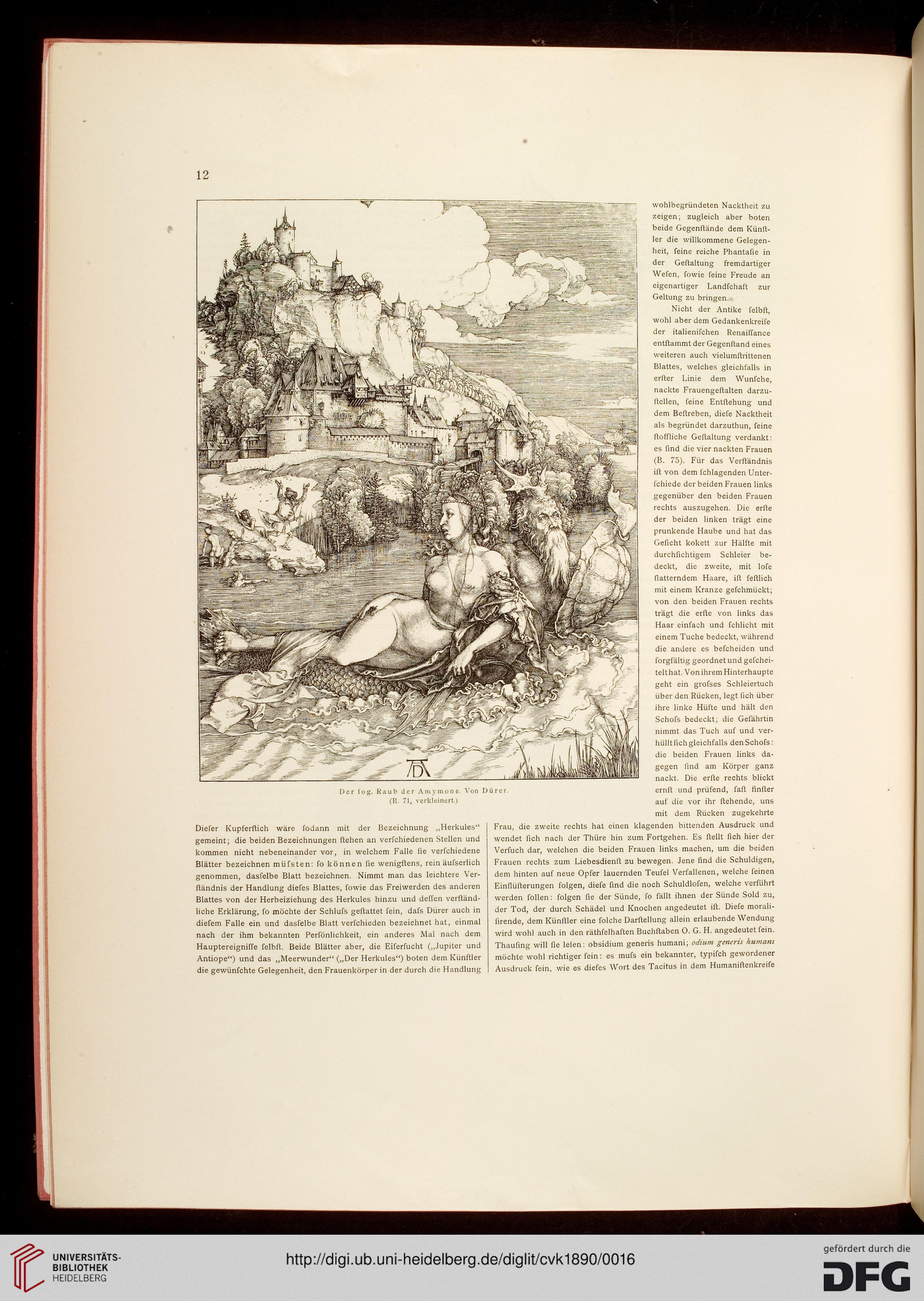

Der fog. Raub der Amymone. Von '.

(B. 71, verkleinert.)

Dieser Kupserstich wäre sodann mit der Bezeichnung „Herkules"

gemeint; die beiden Bezeichnungen flehen an verfchiedenen Stellen und

kommen nicht nebeneinander vor, in welchem Falle fie verfchiedene

Blätter bezeichnen müfsten: so können fie wenigflens, rein äufserlich

genommen, dasfelbe Blatt bezeichnen. Nimmt man das leichtere Ver-

ftandnis der Handlung diefes Blattes, fowie das Freiwerden des anderen

Blattes von der Herbeiziehung des Herkules hinzu und defsen verftänd-

liche Erklärung, fo möchte der Schlufs geftattet fein, dafs Dürer auch in

diefem Falle ein und dasfelbe Blatt verfchieden bezeichnet hat, einmal

nach der ihm bekannten Perfönlichkeit, ein anderes Mal nach dem

Hauptereignifse felbft. Beide Blätter aber, die Eiferfucht („Jupiter und

Antiope") und das „Meerwunder" („Der Herkules") boten dem KÜnstler

die gewünfchte Gelegenheit, den Frauenkörper in der durch die Handlung

wohlbegründeten Nacktheit zu

zeigen; zugleich aber boten

beide Gegenftände dem KÜnft-

ler die willkommene Gelegen-

heit, seine reiche Phantasie in

der Gestaltung sremdartiger

Wefen, sowie feine Freude an

eigenartiger Landfchast zur

Geltung zu bringen.

Nicht der Antike selbft,

wohl aber dem Gedankenkreire

der italienischen Renaissance

entslammt der Gegenstand eines

weiteren auch vielumstrittenen

Blattes, welches gleichfalls in

erster Linie dem Wunsche,

nackte Frauengestalten darzu-

stellen, feine Entstehung und

dem Beftreben, diefe Nacktheit

als begründet darzuthun, seine

stossliche Geftaltung verdankt:

es sind die vier nackten Frauen

(B. 75). Für das Verftändnis

ist von dem Ichlagenden Unter-

fchiede der beiden Frauen links

gegenüber den beiden Frauen

rechts auszugehen. Die erfte

der beiden linken trägt eine

prunkende Haube und hat das

Gesicht kokett zur Hälste mit

durchfichtigem Schleier be-

deckt, die zweite, mit lose

flatterndem Haare, ist festlich

mit einem Kranze geschmückt;

von den beiden Frauen rechts

trägt die erste von links das

Haar einsach und fchlicht mit

einem Tuche bedeckt, während

die andere es bescheiden und

forgfältig geordnet und geschei-

telthat. VonihremHinterhaupte

geht ein grosses Schleiertuch

über den Rücken, legt sich über

ihre linke Hüste und hält den

Schoss bedeckt; die Gesährtin

nimmt das Tuch auf und ver-

hüllt fich gleichsalls den Schofs:

die beiden Frauen links da-

gegen lind am Körper ganz

nackt. Die erste rechts blickt

irer. ernft und prüsend, faft finster

auf die vor ihr flehende, uns

mit dem Rücken zugekehrte

Frau, die zweite rechts hat einen klagenden bittenden Ausdruck und

wendet fich nach der Thüre hin zum Fortgehen. Es ftellt fich hier der

Verfuch dar, welchen die beiden Frauen links machen, um die beiden

Frauen rechts zum Liebesdienft zu bewegen. Jene find die Schuldigen,

dem hinten auf neue Opfer lauernden Teufel Verfallenen, welche feinen

Einflüfterungen solgen, diefe find die noch Schuldlofen, welche verführt

werden füllen: solgen fie der Sünde, so fällt ihnen der Sünde Sold zu,

der Tod, der durch Schädel und Knochen angedeutet ift. Diefe morali-

sirende, dem KÜnftler eine folche Darfteilung allein erlaubende Wendung

wird wohl auch in den räthselhaften Buchftaben 0. G. H. angedeutet fein.

Thaufing will fie lelen: obsidium generis humani; odium generis humant

möchte wohl richtiger fein: es mufs ein bekannter, typifch gewordener

Ausdruck fein, wie es diefes Wort des Tacitus in dem Humaniftenkreife

Der fog. Raub der Amymone. Von '.

(B. 71, verkleinert.)

Dieser Kupserstich wäre sodann mit der Bezeichnung „Herkules"

gemeint; die beiden Bezeichnungen flehen an verfchiedenen Stellen und

kommen nicht nebeneinander vor, in welchem Falle fie verfchiedene

Blätter bezeichnen müfsten: so können fie wenigflens, rein äufserlich

genommen, dasfelbe Blatt bezeichnen. Nimmt man das leichtere Ver-

ftandnis der Handlung diefes Blattes, fowie das Freiwerden des anderen

Blattes von der Herbeiziehung des Herkules hinzu und defsen verftänd-

liche Erklärung, fo möchte der Schlufs geftattet fein, dafs Dürer auch in

diefem Falle ein und dasfelbe Blatt verfchieden bezeichnet hat, einmal

nach der ihm bekannten Perfönlichkeit, ein anderes Mal nach dem

Hauptereignifse felbft. Beide Blätter aber, die Eiferfucht („Jupiter und

Antiope") und das „Meerwunder" („Der Herkules") boten dem KÜnstler

die gewünfchte Gelegenheit, den Frauenkörper in der durch die Handlung

wohlbegründeten Nacktheit zu

zeigen; zugleich aber boten

beide Gegenftände dem KÜnft-

ler die willkommene Gelegen-

heit, seine reiche Phantasie in

der Gestaltung sremdartiger

Wefen, sowie feine Freude an

eigenartiger Landfchast zur

Geltung zu bringen.

Nicht der Antike selbft,

wohl aber dem Gedankenkreire

der italienischen Renaissance

entslammt der Gegenstand eines

weiteren auch vielumstrittenen

Blattes, welches gleichfalls in

erster Linie dem Wunsche,

nackte Frauengestalten darzu-

stellen, feine Entstehung und

dem Beftreben, diefe Nacktheit

als begründet darzuthun, seine

stossliche Geftaltung verdankt:

es sind die vier nackten Frauen

(B. 75). Für das Verftändnis

ist von dem Ichlagenden Unter-

fchiede der beiden Frauen links

gegenüber den beiden Frauen

rechts auszugehen. Die erfte

der beiden linken trägt eine

prunkende Haube und hat das

Gesicht kokett zur Hälste mit

durchfichtigem Schleier be-

deckt, die zweite, mit lose

flatterndem Haare, ist festlich

mit einem Kranze geschmückt;

von den beiden Frauen rechts

trägt die erste von links das

Haar einsach und fchlicht mit

einem Tuche bedeckt, während

die andere es bescheiden und

forgfältig geordnet und geschei-

telthat. VonihremHinterhaupte

geht ein grosses Schleiertuch

über den Rücken, legt sich über

ihre linke Hüste und hält den

Schoss bedeckt; die Gesährtin

nimmt das Tuch auf und ver-

hüllt fich gleichsalls den Schofs:

die beiden Frauen links da-

gegen lind am Körper ganz

nackt. Die erste rechts blickt

irer. ernft und prüsend, faft finster

auf die vor ihr flehende, uns

mit dem Rücken zugekehrte

Frau, die zweite rechts hat einen klagenden bittenden Ausdruck und

wendet fich nach der Thüre hin zum Fortgehen. Es ftellt fich hier der

Verfuch dar, welchen die beiden Frauen links machen, um die beiden

Frauen rechts zum Liebesdienft zu bewegen. Jene find die Schuldigen,

dem hinten auf neue Opfer lauernden Teufel Verfallenen, welche feinen

Einflüfterungen solgen, diefe find die noch Schuldlofen, welche verführt

werden füllen: solgen fie der Sünde, so fällt ihnen der Sünde Sold zu,

der Tod, der durch Schädel und Knochen angedeutet ift. Diefe morali-

sirende, dem KÜnftler eine folche Darfteilung allein erlaubende Wendung

wird wohl auch in den räthselhaften Buchftaben 0. G. H. angedeutet fein.

Thaufing will fie lelen: obsidium generis humani; odium generis humant

möchte wohl richtiger fein: es mufs ein bekannter, typifch gewordener

Ausdruck fein, wie es diefes Wort des Tacitus in dem Humaniftenkreife