13

rder

et so-

wohl sein konnte. Das fünfzehnte Buch der

Annalen, in dessen 44. Capitel das harte

Wort vorkommt, ist in der editio prineeps

des Tacitus 1470 enthalten.

Hier tritt die Einweihung in das Lie-

besgeheimnis und den Liebesdienft untei

den Ernst germanischer Weltanschauung:

wie sich derselbe Gegenstand unter der

Hand und in dem Geiste eines itaüenischen

Renaisfancemeisters gestaltet, wie er dort in

der heiter schönen, dem Augenblick leben-

den und in seiner anmuthigen Ausgestal-

tung sich befriedigt fühlenden romanischen

Weltanschauung erscheint, zeigt das welt-

berühmte Werk Tizian's, das man in Er-

manglung eines besferen Namens die himm-

lische und die irdische Liebe benennt: es

ist die Einweihung in das Liebesgeheimnis.

Reizvoll gekleidet sitzt die der Liebe Un-

kundige und lauscht dem Unterrichte; das

Unerwartete und Neue macht sie ausfahren,

und überrascht, mit weitgeösfneten Augen

starrt sie vor sich hin, ohne bestimmtes Ziel,

als ob ihr Unfassbares verkündet würde:

das Auge der Sprechenden scheut sie sich

zu begegnen. Diese aber, die Kundige, als

solche durch ihre Nacktheit gekennzeich-

net, wendet sich zuredend zu ihr und er-

hebt mit der linken Hand das dampsende

Weihrauchgefäss: fie dient dem Gotte, der

in Kindesgestalt, als ob er ganz unschuldig

wäre und sich um nichts kümmerte, hinter

den beiden im Wasfer spielt, und doch ist

sein Dienst, seine Herrschast der Mittelpunkt

der Handlung, so wie er thatsächlich Zwi-

lchen den beiden Frauengeftalten die räum-

liche Vermittlung herftellt. Das Bild ist in

dem erlten Jahrzehnt des XVI. Jahrhun-

derts gemalt (Woltmann und Woermann,

Geschichte der Malerei, II, S. 746, Anm 1)

und hat daher nicht die andere Darstellung

beeinslusfen können; es erwächst aber aus

einer Anschauungsweise, welche der gan-

zen Zeit eigenthümlich ift und die mit dem

dem Alterthum gewidmeten Cultus auss

engste zufammenhängt, so dass die Gedan-

ken naturgemäss die Ausdrucksweife des-

felben, wie man fie verstandund fich zurecht

gemacht hatte, annahmen. Der deutsehe

Künstler mag den Gedanken ebendaher

genommen haben: ausgestaltet hat er ihn

in echt deutseher Weise. Den einslüstern-

den Teufel finden wir ebenso aus dem „Traum des Podagriften" (B. 76),

wo er dem Schlaser ein reizvolles Frauenbild vorzaubert; hier aber, dem

Manne gegenüber, wird die Sache ironisch gewendet. Er mufs an dem

Reize vorübergehen; der kleine Amor zeigt ihm fein Loos, indem er

mühfam die Stelzen zu besteigen verfucht und bei dem Verfuche scheitert;

die rasche Kugel, auf der er fonst einhereiite, liegt achtungslos bei Seite.

Alle diefe Werke entspringen dem Wunfche, den mensehlichen

Körper, und zwar fpeciell den weiblichen, in seiner unverhüllten Schön-

heit darzuftellen. Es ist interessant, wie dies in der künstlerischen Entwick-

lung, sobald die ästhetifche Aussassung der Kunst obliegt, nothwendig

auftretende Bestreben sich erst durchkämpfen und sür die Nacktheit

Gründe zur Geltung bringen muss, gegen die sich nichts einwenden läfst.

Erst wenn sich der neue Gebrauch des Künftlers bei dem Publicum ein-

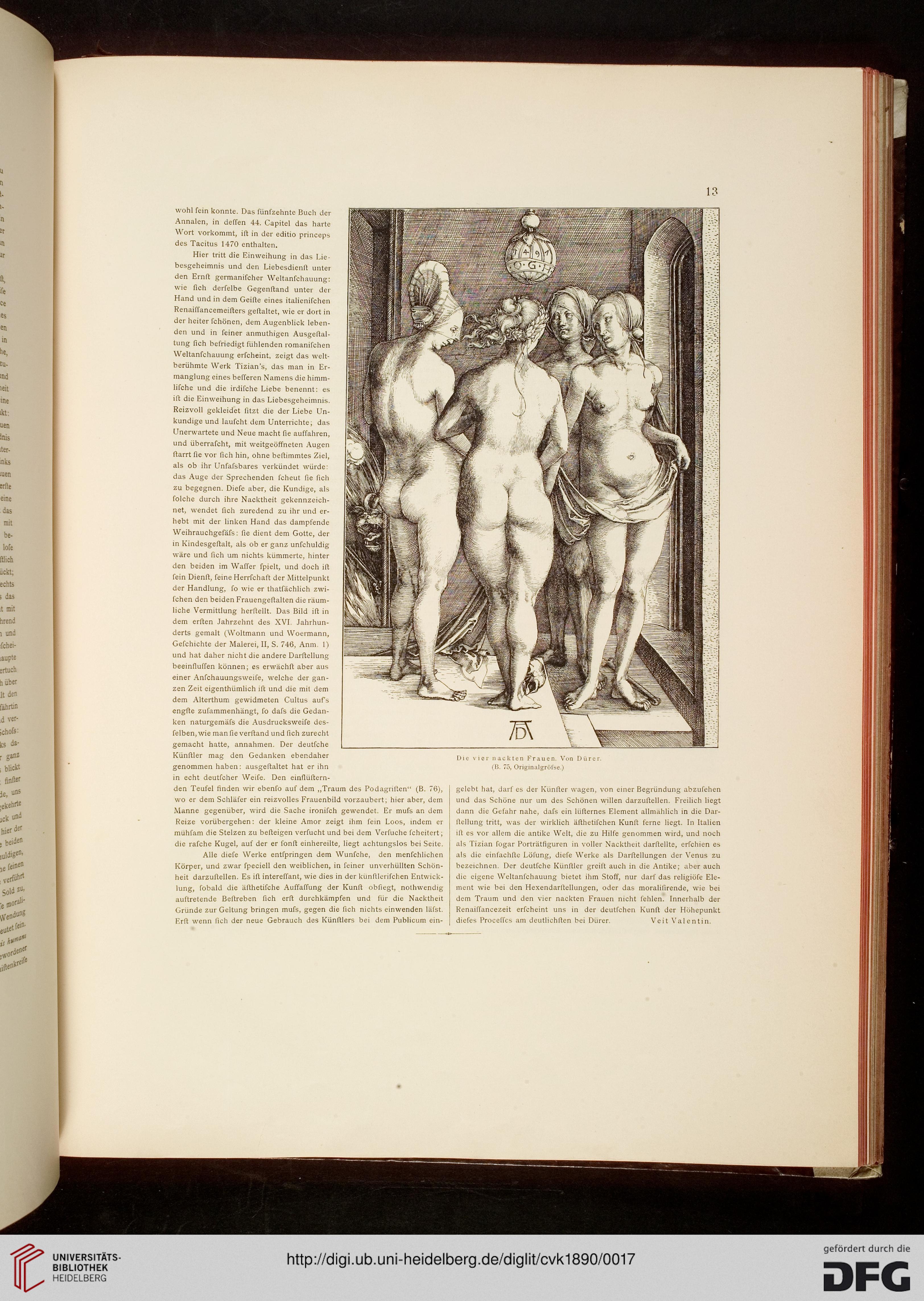

ackten Frauen. Von Dürer.

(B. 75, Originalgröße.)

gelebt hat, dars es der Künster wagen, von einer Begründung abzufehen

und das Schöne nur um des Schönen willen darzustellen. Freilich liegt

dann die Gesahr nahe, dass ein lüfternes Element allmählich in die Dar-

ftellung tritt, was der wirklich ästhetifchen Kunft ferne liegt. In Italien

ist es vor allem die antike Welt, die zu Hilse genommen wird, und noch

als Tizian sogar Porträtsiguren In voller Nacktheit darstellte, erfchien es

als die einsachste Losung, diefe Werke als Darftellungen der Venus zu

bezeichnen. Der deutsehe Künstler greift auch in die Antike; aber auch

die eigene Weltanfchauung bietet ihm Stofs, nur darf das religiöfe Ele-

ment wie bei den Hesendarftellungen, oder das moralifirende, wie bei

dem Traum und den vier nackten Frauen nicht fehlen. Innerhalb der

Renaisfancezeit erscheint uns in der deutsehen Kunst der Höhepunkt

diefes Proceffcs am deutlichsten bei Dürer« Veit Valentin.

J&L

rder

et so-

wohl sein konnte. Das fünfzehnte Buch der

Annalen, in dessen 44. Capitel das harte

Wort vorkommt, ist in der editio prineeps

des Tacitus 1470 enthalten.

Hier tritt die Einweihung in das Lie-

besgeheimnis und den Liebesdienft untei

den Ernst germanischer Weltanschauung:

wie sich derselbe Gegenstand unter der

Hand und in dem Geiste eines itaüenischen

Renaisfancemeisters gestaltet, wie er dort in

der heiter schönen, dem Augenblick leben-

den und in seiner anmuthigen Ausgestal-

tung sich befriedigt fühlenden romanischen

Weltanschauung erscheint, zeigt das welt-

berühmte Werk Tizian's, das man in Er-

manglung eines besferen Namens die himm-

lische und die irdische Liebe benennt: es

ist die Einweihung in das Liebesgeheimnis.

Reizvoll gekleidet sitzt die der Liebe Un-

kundige und lauscht dem Unterrichte; das

Unerwartete und Neue macht sie ausfahren,

und überrascht, mit weitgeösfneten Augen

starrt sie vor sich hin, ohne bestimmtes Ziel,

als ob ihr Unfassbares verkündet würde:

das Auge der Sprechenden scheut sie sich

zu begegnen. Diese aber, die Kundige, als

solche durch ihre Nacktheit gekennzeich-

net, wendet sich zuredend zu ihr und er-

hebt mit der linken Hand das dampsende

Weihrauchgefäss: fie dient dem Gotte, der

in Kindesgestalt, als ob er ganz unschuldig

wäre und sich um nichts kümmerte, hinter

den beiden im Wasfer spielt, und doch ist

sein Dienst, seine Herrschast der Mittelpunkt

der Handlung, so wie er thatsächlich Zwi-

lchen den beiden Frauengeftalten die räum-

liche Vermittlung herftellt. Das Bild ist in

dem erlten Jahrzehnt des XVI. Jahrhun-

derts gemalt (Woltmann und Woermann,

Geschichte der Malerei, II, S. 746, Anm 1)

und hat daher nicht die andere Darstellung

beeinslusfen können; es erwächst aber aus

einer Anschauungsweise, welche der gan-

zen Zeit eigenthümlich ift und die mit dem

dem Alterthum gewidmeten Cultus auss

engste zufammenhängt, so dass die Gedan-

ken naturgemäss die Ausdrucksweife des-

felben, wie man fie verstandund fich zurecht

gemacht hatte, annahmen. Der deutsehe

Künstler mag den Gedanken ebendaher

genommen haben: ausgestaltet hat er ihn

in echt deutseher Weise. Den einslüstern-

den Teufel finden wir ebenso aus dem „Traum des Podagriften" (B. 76),

wo er dem Schlaser ein reizvolles Frauenbild vorzaubert; hier aber, dem

Manne gegenüber, wird die Sache ironisch gewendet. Er mufs an dem

Reize vorübergehen; der kleine Amor zeigt ihm fein Loos, indem er

mühfam die Stelzen zu besteigen verfucht und bei dem Verfuche scheitert;

die rasche Kugel, auf der er fonst einhereiite, liegt achtungslos bei Seite.

Alle diefe Werke entspringen dem Wunfche, den mensehlichen

Körper, und zwar fpeciell den weiblichen, in seiner unverhüllten Schön-

heit darzuftellen. Es ist interessant, wie dies in der künstlerischen Entwick-

lung, sobald die ästhetifche Aussassung der Kunst obliegt, nothwendig

auftretende Bestreben sich erst durchkämpfen und sür die Nacktheit

Gründe zur Geltung bringen muss, gegen die sich nichts einwenden läfst.

Erst wenn sich der neue Gebrauch des Künftlers bei dem Publicum ein-

ackten Frauen. Von Dürer.

(B. 75, Originalgröße.)

gelebt hat, dars es der Künster wagen, von einer Begründung abzufehen

und das Schöne nur um des Schönen willen darzustellen. Freilich liegt

dann die Gesahr nahe, dass ein lüfternes Element allmählich in die Dar-

ftellung tritt, was der wirklich ästhetifchen Kunft ferne liegt. In Italien

ist es vor allem die antike Welt, die zu Hilse genommen wird, und noch

als Tizian sogar Porträtsiguren In voller Nacktheit darstellte, erfchien es

als die einsachste Losung, diefe Werke als Darftellungen der Venus zu

bezeichnen. Der deutsehe Künstler greift auch in die Antike; aber auch

die eigene Weltanfchauung bietet ihm Stofs, nur darf das religiöfe Ele-

ment wie bei den Hesendarftellungen, oder das moralifirende, wie bei

dem Traum und den vier nackten Frauen nicht fehlen. Innerhalb der

Renaisfancezeit erscheint uns in der deutsehen Kunst der Höhepunkt

diefes Proceffcs am deutlichsten bei Dürer« Veit Valentin.

J&L