19

meisterkreises, dem noch der

spätgothische Naturalismus

im Blute sass, der ikonische

Schmuck sich zu selbstherr-

lich geberdete.

Nur beiläufig sei in unte-

rem Zusammenhange der Er-

weiterung des Stosfgebietes

m der Hochrenaissance ge-

dacht, die, wie immer, auch

in der Formgebung gewilYe

Neuerungen nach sich zog.

Mythologie und Ge-

schi.ch.te, die bisher in erster

Linie Einblattdrucke mit Vor-

würsen versorgt hatten, treten

mehr in die Buchillustration zu-

rück; diebiblischenundlegen-

darischen Gegenstände geben

aber einen immer breiteren

Raum an Thier- und Jagd-

stücke,Landschaften,Bildnisse,

Contrafacfuren von Städten

und Landstrichen, Ausnahmen

von Zeitereignissen, Kriegs-

und Lagerscenen, Vorführun-

gen aller Stände u. s. w. ab;

J. Amman's mit rascher Feder

auf den Stock gerissene Dar-

stellungen dieser Gattung tra-

gen bereits völlig das Ge-

präge moderner Zeitungs-

lllusirationen, wie denn ein

lediglich der Welt- und Ta-

geschronik gewidmetes pe-

riodisches Unternehmen in

F. Hogenberg's Kupserwerk

(Köln 1558-1610) bald ge-

nug in's Leben trat. Die freie

künstlerische Produktion flockt

also und wir sehen den Ste-

cher undFormschnittzeichner

nur zu häusig im Solde

anderer Interessenspharen zu

arbeiten bemüssigt. Dieser

Zwecktrieb der neuen Rich-

tung, die didaktisch - indu-

strielle Verwerthung künstle-

rischer Eingebungen, welche

sich mit der Massenerzeugung

im Gesolge die Gebrüder

Hopfer in Augsburg schon im dritten und vierten Decennium des Jahr-

hunderts angelegen sein liessen, findet ihren vernehmlichsten Widerhall

in den zahlreichen „Kunstbüchlein" seit den Vierziger-Jahren.

Das Bedürfnis schnellerer, geschäftsmässiger Herstellung liess

begreislicher Weise eher zur Radirnadel und dem Schneidemesser, als

zum Grabstichel greisen, zumal es nicht mehr wie zur eigentlichen Klein-

meisterzeit vorwiegend Ziermotive für feinere Goldschmiedearbeiten zu

liefern galt, sondern auch schablonenartige Vorlagen sür Schmuckobjecte,

Möbel, Schmiedewerke, Webstofse, Die lockere, mürbe Radirtechnik,

die breite Behandlung des Holzschnittes greist nun umbildend in das

Stechversahren über. Der Vortrag wird fiüssiger, aber auch spielender,

das gediegene Korn der Kreuzschrasfirung von einst weicht einer mehr

oder minder flotten Eleganz und Leichtigkeit der Binnenzeichnung. Seit

Schongauer und Israel von Meckenem hatten die deutsehen Kupfer-

stecher, woserne sie nicht persönlich wie noch Dürer durch die Schule

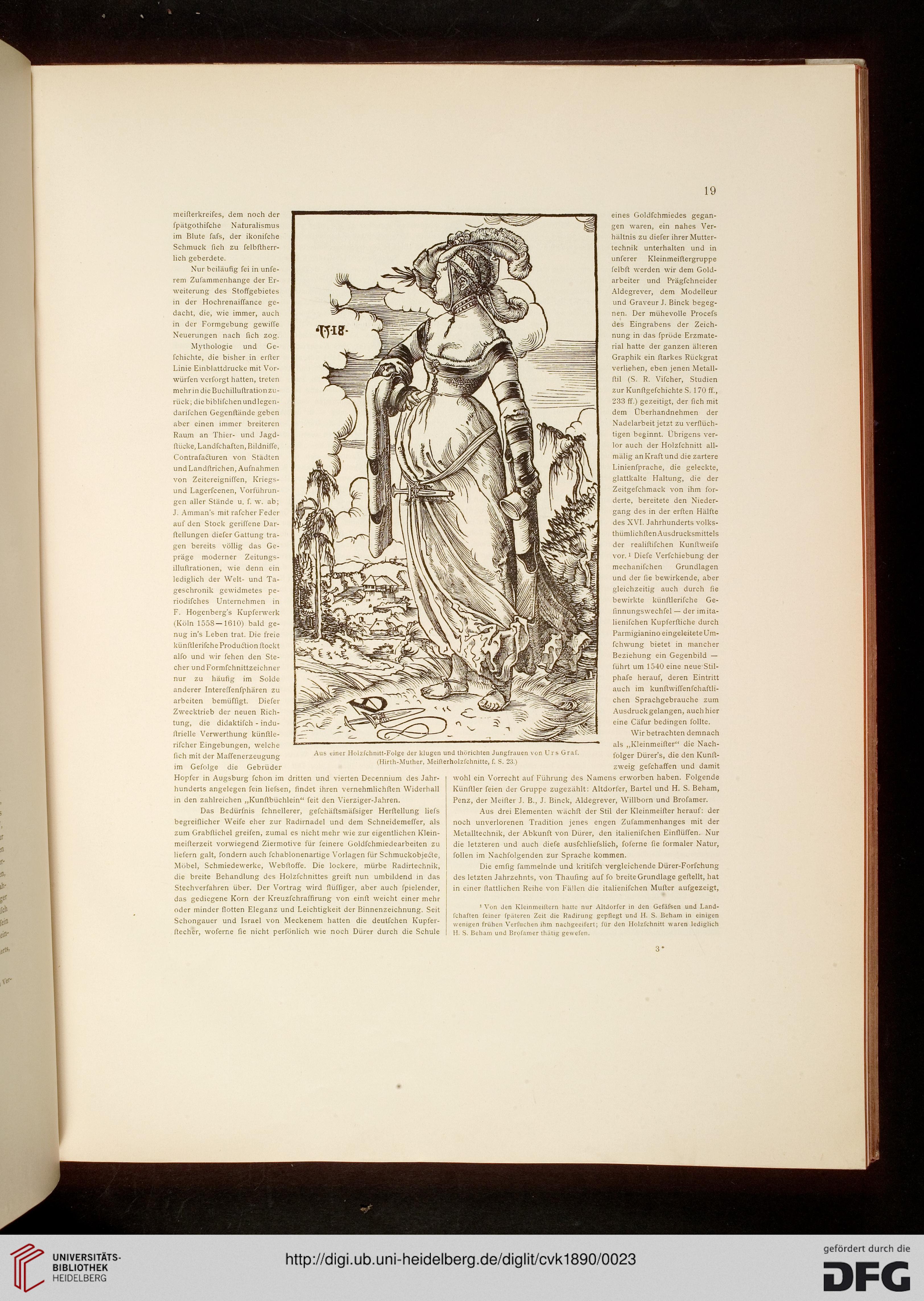

;iner Holzlehnitt-Folge der klugen und thurichten Jungfra

(Hirth-Mulher, Meisserholzschmtte, s. S. 23.)

eines Goldscbmiedes gegan-

gen waren, ein nahes Ver-

hältnis zu dieser ihrer Mutter-

technik unterhalten und in

unserer Kleinmeistergruppe

selbst werden wir dem Gold-

arbeiter und Prägsehneider

Aldegrever, dem Modelleur

und Graveur J. Binck begeg-

nen. Der mühevolle Process

des Eingrabens der Zeich-

nung in das sprode Erzmate-

rial hatte der ganzen älteren

Graphik ein starkes Rückgrat

verliehen, eben jenen Metall-

stil (S. R. Vischer, Studien

zur Kunftgeschichte S. 170 sf.,

233 fs.) gezeitigt, der sich mit

dem Überhandnehmen der

Nadelarbeit jetzt zu verslüch-

tigen beginnt. Übrigens ver-

lor auch der Holzschnitt all-

mälig an Kraft und die zartere

Liniensprache, die geleckte,

glattkalte Haltung, die der

Zeitgeschmack von ihm sor-

derte, bereitete den Nieder-

gang des in der ersten Hälfte

des XVI. Jahrhunderts volks-

thümüchsten Ausdrucksmittels

der realistischen Kunssweise

vor.1 Diese Verschiebung der

mechanischen Grundlagen

und der sie bewirkende, aber

gleichzeitig auch durch sie

bewirkte künstlerische Ge-

sinnungswechsel — der lmita-

lienischen Kupsersüche durch

Parmigianino eingeleiteteUm-

schwung bietet in mancher

Beziehung ein Gegenbild —

sührt um 1540 eine neueStü-

phase herauf, deren Eintritt

auch im kunstwissenschastli-

chen Sprachgebrauche zum

Ausdruck gelangen, auch hier

eine Cäsur bedingen sollte.

Wir betrachten demnach

als „Kleinmeister" die Nach-

folger Dürer's, die den Kunst-

zweig geschasfen und damit

wohl ein Vorrecht auf Führung des Namens erworben haben. Folgende

Künstler seien der Gruppe zugezählt: Altdorfer, Bartel und H. S. Beham,

Penz, der Meister J. B., J. Binck, Aldegrever, Willborn und Brosamer.

Aus drei Elementen wächst der Stil der Kleinmeister herauf: der

noch unverlorenen Tradition jenes engen Zusammenhanges mit der

Metalltechnik, der Abkunft von Dürer, den italienischen Einflüssen, Nur

die letzteren und auch diese ausschliesslich, soserne sie formaler Natur,

sollen im Nachfolgenden zur Sprache kommen.

Die emsig sammelnde und kritisch vergleichende Dürer-Forschung

des letzten Jahrzehnts, von Thausing auf so breite Grundlage gestellt, hat

in einer fiattlichen Reihe von Fällen die italienischen Muster aufgezeigt,

1 Von den Klemm elstem hatte nur Altdorser in den Gesässen und Land-

schasten seiner spateren Zeit die Radirung gepssegt und H. S. Beham in einigen

wenigen srühen Versuchen Ihm nachgeeifert; für den Holzschnitt waren lediglich

H. S. Beham und Brosamer thätig gewesen.

meisterkreises, dem noch der

spätgothische Naturalismus

im Blute sass, der ikonische

Schmuck sich zu selbstherr-

lich geberdete.

Nur beiläufig sei in unte-

rem Zusammenhange der Er-

weiterung des Stosfgebietes

m der Hochrenaissance ge-

dacht, die, wie immer, auch

in der Formgebung gewilYe

Neuerungen nach sich zog.

Mythologie und Ge-

schi.ch.te, die bisher in erster

Linie Einblattdrucke mit Vor-

würsen versorgt hatten, treten

mehr in die Buchillustration zu-

rück; diebiblischenundlegen-

darischen Gegenstände geben

aber einen immer breiteren

Raum an Thier- und Jagd-

stücke,Landschaften,Bildnisse,

Contrafacfuren von Städten

und Landstrichen, Ausnahmen

von Zeitereignissen, Kriegs-

und Lagerscenen, Vorführun-

gen aller Stände u. s. w. ab;

J. Amman's mit rascher Feder

auf den Stock gerissene Dar-

stellungen dieser Gattung tra-

gen bereits völlig das Ge-

präge moderner Zeitungs-

lllusirationen, wie denn ein

lediglich der Welt- und Ta-

geschronik gewidmetes pe-

riodisches Unternehmen in

F. Hogenberg's Kupserwerk

(Köln 1558-1610) bald ge-

nug in's Leben trat. Die freie

künstlerische Produktion flockt

also und wir sehen den Ste-

cher undFormschnittzeichner

nur zu häusig im Solde

anderer Interessenspharen zu

arbeiten bemüssigt. Dieser

Zwecktrieb der neuen Rich-

tung, die didaktisch - indu-

strielle Verwerthung künstle-

rischer Eingebungen, welche

sich mit der Massenerzeugung

im Gesolge die Gebrüder

Hopfer in Augsburg schon im dritten und vierten Decennium des Jahr-

hunderts angelegen sein liessen, findet ihren vernehmlichsten Widerhall

in den zahlreichen „Kunstbüchlein" seit den Vierziger-Jahren.

Das Bedürfnis schnellerer, geschäftsmässiger Herstellung liess

begreislicher Weise eher zur Radirnadel und dem Schneidemesser, als

zum Grabstichel greisen, zumal es nicht mehr wie zur eigentlichen Klein-

meisterzeit vorwiegend Ziermotive für feinere Goldschmiedearbeiten zu

liefern galt, sondern auch schablonenartige Vorlagen sür Schmuckobjecte,

Möbel, Schmiedewerke, Webstofse, Die lockere, mürbe Radirtechnik,

die breite Behandlung des Holzschnittes greist nun umbildend in das

Stechversahren über. Der Vortrag wird fiüssiger, aber auch spielender,

das gediegene Korn der Kreuzschrasfirung von einst weicht einer mehr

oder minder flotten Eleganz und Leichtigkeit der Binnenzeichnung. Seit

Schongauer und Israel von Meckenem hatten die deutsehen Kupfer-

stecher, woserne sie nicht persönlich wie noch Dürer durch die Schule

;iner Holzlehnitt-Folge der klugen und thurichten Jungfra

(Hirth-Mulher, Meisserholzschmtte, s. S. 23.)

eines Goldscbmiedes gegan-

gen waren, ein nahes Ver-

hältnis zu dieser ihrer Mutter-

technik unterhalten und in

unserer Kleinmeistergruppe

selbst werden wir dem Gold-

arbeiter und Prägsehneider

Aldegrever, dem Modelleur

und Graveur J. Binck begeg-

nen. Der mühevolle Process

des Eingrabens der Zeich-

nung in das sprode Erzmate-

rial hatte der ganzen älteren

Graphik ein starkes Rückgrat

verliehen, eben jenen Metall-

stil (S. R. Vischer, Studien

zur Kunftgeschichte S. 170 sf.,

233 fs.) gezeitigt, der sich mit

dem Überhandnehmen der

Nadelarbeit jetzt zu verslüch-

tigen beginnt. Übrigens ver-

lor auch der Holzschnitt all-

mälig an Kraft und die zartere

Liniensprache, die geleckte,

glattkalte Haltung, die der

Zeitgeschmack von ihm sor-

derte, bereitete den Nieder-

gang des in der ersten Hälfte

des XVI. Jahrhunderts volks-

thümüchsten Ausdrucksmittels

der realistischen Kunssweise

vor.1 Diese Verschiebung der

mechanischen Grundlagen

und der sie bewirkende, aber

gleichzeitig auch durch sie

bewirkte künstlerische Ge-

sinnungswechsel — der lmita-

lienischen Kupsersüche durch

Parmigianino eingeleiteteUm-

schwung bietet in mancher

Beziehung ein Gegenbild —

sührt um 1540 eine neueStü-

phase herauf, deren Eintritt

auch im kunstwissenschastli-

chen Sprachgebrauche zum

Ausdruck gelangen, auch hier

eine Cäsur bedingen sollte.

Wir betrachten demnach

als „Kleinmeister" die Nach-

folger Dürer's, die den Kunst-

zweig geschasfen und damit

wohl ein Vorrecht auf Führung des Namens erworben haben. Folgende

Künstler seien der Gruppe zugezählt: Altdorfer, Bartel und H. S. Beham,

Penz, der Meister J. B., J. Binck, Aldegrever, Willborn und Brosamer.

Aus drei Elementen wächst der Stil der Kleinmeister herauf: der

noch unverlorenen Tradition jenes engen Zusammenhanges mit der

Metalltechnik, der Abkunft von Dürer, den italienischen Einflüssen, Nur

die letzteren und auch diese ausschliesslich, soserne sie formaler Natur,

sollen im Nachfolgenden zur Sprache kommen.

Die emsig sammelnde und kritisch vergleichende Dürer-Forschung

des letzten Jahrzehnts, von Thausing auf so breite Grundlage gestellt, hat

in einer fiattlichen Reihe von Fällen die italienischen Muster aufgezeigt,

1 Von den Klemm elstem hatte nur Altdorser in den Gesässen und Land-

schasten seiner spateren Zeit die Radirung gepssegt und H. S. Beham in einigen

wenigen srühen Versuchen Ihm nachgeeifert; für den Holzschnitt waren lediglich

H. S. Beham und Brosamer thätig gewesen.