Traufseite gibt die bereits vor 1908 vorhandene

unregelmäßige Fensterverteilung wieder. Den

segmentbogig überwölbten Kellerraum in Ost-

West-Richtung unterstützt eine nachträglich

eingestellte Arkatur.

- Das westlich anschließende kleine Giebel-

haus, das seit 1788 als Nebenhaus zur Parzelle

gehört, nach einem Brand in den 1930er

Jahren und in der Nachfolge so stark verändert,

dass lediglich das Fachwerkobergeschoss mit

dem Steilgiebel als Relikt des 17.Jh. verblieben

ist.

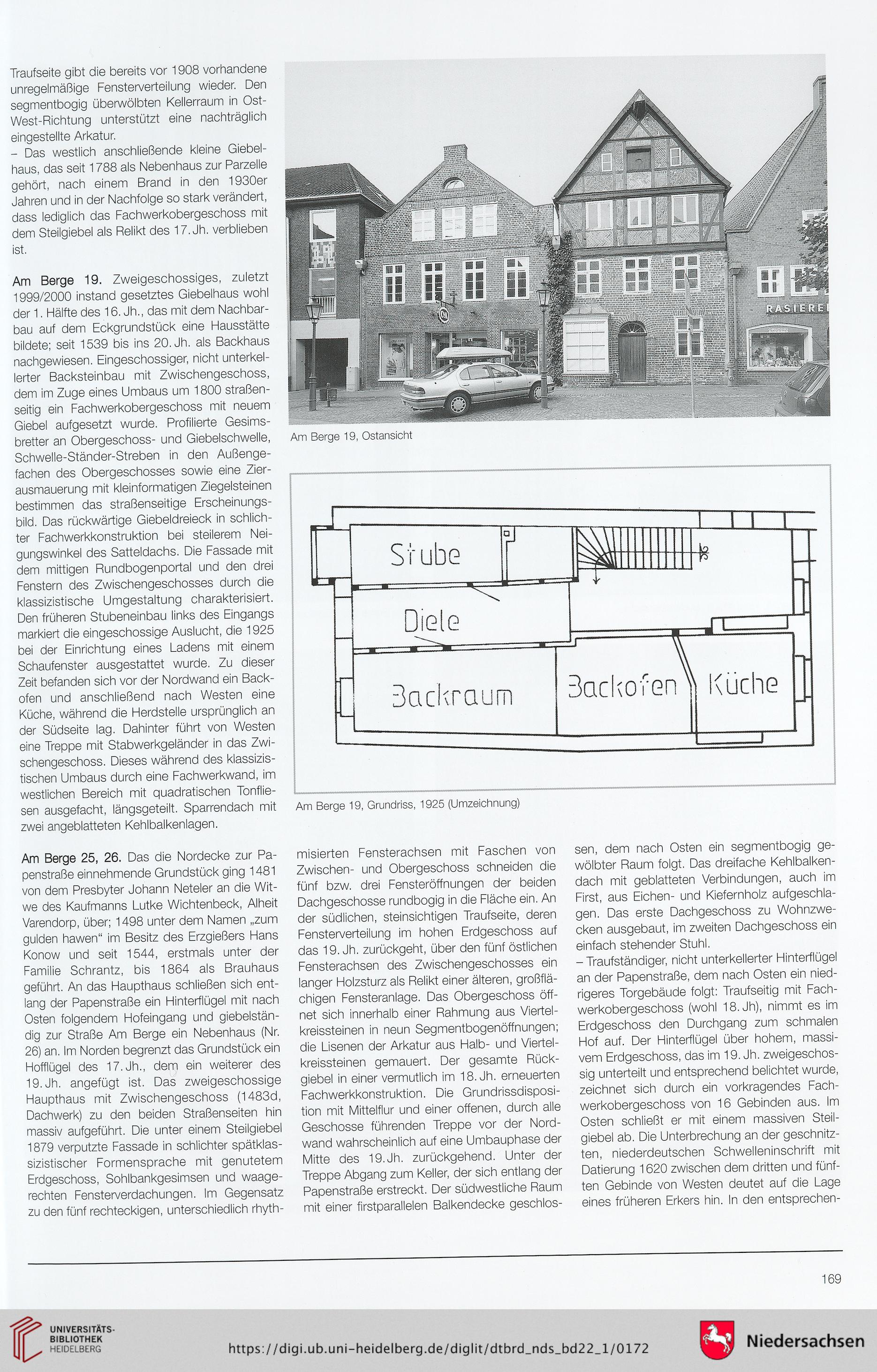

Am Berge 19. Zweigeschossiges, zuletzt

1999/2000 instand gesetztes Giebelhaus wohl

der 1. Hälfte des 16. Jh., das mit dem Nachbar-

bau auf dem Eckgrundstück eine Hausstätte

bildete; seit 1539 bis ins 20. Jh. als Backhaus

nachgewiesen. Eingeschossiger, nicht unterkel-

lerter Backsteinbau mit Zwischengeschoss,

dem im Zuge eines Umbaus um 1800 straßen-

seitig ein Fachwerkobergeschoss mit neuem

Giebel aufgesetzt wurde. Profilierte Gesims-

bretter an Obergeschoss- und Giebelschwelle,

Schwelle-Ständer-Streben in den Außenge-

fachen des Obergeschosses sowie eine Zier-

ausmauerung mit kleinformatigen Ziegelsteinen

bestimmen das straßenseitige Erscheinungs-

bild. Das rückwärtige Giebeldreieck in schlich-

ter Fachwerkkonstruktion bei steilerem Nei-

gungswinkel des Satteldachs. Die Fassade mit

dem mittigen Rundbogenportal und den drei

Fenstern des Zwischengeschosses durch die

klassizistische Umgestaltung charakterisiert.

Den früheren Stubeneinbau links des Eingangs

markiert die eingeschossige Auslucht, die 1925

bei der Einrichtung eines Ladens mit einem

Schaufenster ausgestattet wurde. Zu dieser

Zeit befanden sich vor der Nordwand ein Back-

ofen und anschließend nach Westen eine

Küche, während die Herdstelle ursprünglich an

der Südseite lag. Dahinter führt von Westen

eine Treppe mit Stabwerkgeländer in das Zwi-

schengeschoss. Dieses während des klassizis-

tischen Umbaus durch eine Fachwerkwand, im

westlichen Bereich mit quadratischen Tonflie-

sen ausgefacht, längsgeteilt. Sparrendach mit

zwei angeblatteten Kehlbalkenlagen.

Am Berge 19, Ostansicht

Am Berge 25, 26. Das die Nordecke zur Pa-

penstraße einnehmende Grundstück ging 1481

von dem Presbyter Johann Neteler an die Wit-

we des Kaufmanns Lutke Wichtenbeck, Alheit

Varendorp, über; 1498 unter dem Namen „zum

gülden hawen“ im Besitz des Erzgießers Hans

Konow und seit 1544, erstmals unter der

Familie Schrantz, bis 1864 als Brauhaus

geführt. An das Haupthaus schließen sich ent-

lang der Papenstraße ein Hinterflügel mit nach

Osten folgendem Hofeingang und giebelstän-

dig zur Straße Am Berge ein Nebenhaus (Nr.

26) an. Im Norden begrenzt das Grundstück ein

Hofflügel des 17. Jh., dem ein weiterer des

19. Jh. angefügt ist. Das zweigeschossige

Haupthaus mit Zwischengeschoss (1483d,

Dachwerk) zu den beiden Straßenseiten hin

massiv aufgeführt. Die unter einem Steilgiebel

1879 verputzte Fassade in schlichter spätklas-

sizistischer Formensprache mit genutetem

Erdgeschoss, Sohlbankgesimsen und waage-

rechten Fensterverdachungen. Im Gegensatz

zu den fünf rechteckigen, unterschiedlich rhyth-

misierten Fensterachsen mit Faschen von

Zwischen- und Obergeschoss schneiden die

fünf bzw. drei Fensteröffnungen der beiden

Dachgeschosse rundbogig in die Fläche ein. An

der südlichen, steinsichtigen Traufseite, deren

Fensterverteilung im hohen Erdgeschoss auf

das 19. Jh. zurückgeht, über den fünf östlichen

Fensterachsen des Zwischengeschosses ein

langer Holzsturz als Relikt einer älteren, großflä-

chigen Fensteranlage. Das Obergeschoss öff-

net sich innerhalb einer Rahmung aus Viertel-

kreissteinen in neun Segmentbogenöffnungen;

die Lisenen der Arkatur aus Halb- und Viertel-

kreissteinen gemauert. Der gesamte Rück-

giebel in einer vermutlich im 18. Jh. erneuerten

Fachwerkkonstruktion. Die Grundrissdisposi-

tion mit Mittelflur und einer offenen, durch alle

Geschosse führenden Treppe vor der Nord-

wand wahrscheinlich auf eine Umbauphase der

Mitte des 19.Jh. zurückgehend. Unter der

Treppe Abgang zum Keller, der sich entlang der

Papenstraße erstreckt. Der südwestliche Raum

mit einer firstparallelen Balkendecke geschlos-

sen, dem nach Osten ein segmentbogig ge-

wölbter Raum folgt. Das dreifache Kehlbalken-

dach mit geblatteten Verbindungen, auch im

First, aus Eichen- und Kiefernholz aufgeschla-

gen. Das erste Dachgeschoss zu Wohnzwe-

cken ausgebaut, im zweiten Dachgeschoss ein

einfach stehender Stuhl.

- Traufständiger, nicht unterkellerter Hinterflügel

an der Papenstraße, dem nach Osten ein nied-

rigeres Torgebäude folgt: Traufseitig mit Fach-

werkobergeschoss (wohl 18. Jh), nimmt es im

Erdgeschoss den Durchgang zum schmalen

Hof auf. Der Hinterflügel über hohem, massi-

vem Erdgeschoss, das im 19. Jh. zweigeschos-

sig unterteilt und entsprechend belichtet wurde,

zeichnet sich durch ein vorkragendes Fach-

werkobergeschoss von 16 Gebinden aus. Im

Osten schließt er mit einem massiven Steil-

giebel ab. Die Unterbrechung an der geschnitz-

ten, niederdeutschen Schwelleninschrift mit

Datierung 1620 zwischen dem dritten und fünf-

ten Gebinde von Westen deutet auf die Lage

eines früheren Erkers hin. In den entsprechen-

169

unregelmäßige Fensterverteilung wieder. Den

segmentbogig überwölbten Kellerraum in Ost-

West-Richtung unterstützt eine nachträglich

eingestellte Arkatur.

- Das westlich anschließende kleine Giebel-

haus, das seit 1788 als Nebenhaus zur Parzelle

gehört, nach einem Brand in den 1930er

Jahren und in der Nachfolge so stark verändert,

dass lediglich das Fachwerkobergeschoss mit

dem Steilgiebel als Relikt des 17.Jh. verblieben

ist.

Am Berge 19. Zweigeschossiges, zuletzt

1999/2000 instand gesetztes Giebelhaus wohl

der 1. Hälfte des 16. Jh., das mit dem Nachbar-

bau auf dem Eckgrundstück eine Hausstätte

bildete; seit 1539 bis ins 20. Jh. als Backhaus

nachgewiesen. Eingeschossiger, nicht unterkel-

lerter Backsteinbau mit Zwischengeschoss,

dem im Zuge eines Umbaus um 1800 straßen-

seitig ein Fachwerkobergeschoss mit neuem

Giebel aufgesetzt wurde. Profilierte Gesims-

bretter an Obergeschoss- und Giebelschwelle,

Schwelle-Ständer-Streben in den Außenge-

fachen des Obergeschosses sowie eine Zier-

ausmauerung mit kleinformatigen Ziegelsteinen

bestimmen das straßenseitige Erscheinungs-

bild. Das rückwärtige Giebeldreieck in schlich-

ter Fachwerkkonstruktion bei steilerem Nei-

gungswinkel des Satteldachs. Die Fassade mit

dem mittigen Rundbogenportal und den drei

Fenstern des Zwischengeschosses durch die

klassizistische Umgestaltung charakterisiert.

Den früheren Stubeneinbau links des Eingangs

markiert die eingeschossige Auslucht, die 1925

bei der Einrichtung eines Ladens mit einem

Schaufenster ausgestattet wurde. Zu dieser

Zeit befanden sich vor der Nordwand ein Back-

ofen und anschließend nach Westen eine

Küche, während die Herdstelle ursprünglich an

der Südseite lag. Dahinter führt von Westen

eine Treppe mit Stabwerkgeländer in das Zwi-

schengeschoss. Dieses während des klassizis-

tischen Umbaus durch eine Fachwerkwand, im

westlichen Bereich mit quadratischen Tonflie-

sen ausgefacht, längsgeteilt. Sparrendach mit

zwei angeblatteten Kehlbalkenlagen.

Am Berge 19, Ostansicht

Am Berge 25, 26. Das die Nordecke zur Pa-

penstraße einnehmende Grundstück ging 1481

von dem Presbyter Johann Neteler an die Wit-

we des Kaufmanns Lutke Wichtenbeck, Alheit

Varendorp, über; 1498 unter dem Namen „zum

gülden hawen“ im Besitz des Erzgießers Hans

Konow und seit 1544, erstmals unter der

Familie Schrantz, bis 1864 als Brauhaus

geführt. An das Haupthaus schließen sich ent-

lang der Papenstraße ein Hinterflügel mit nach

Osten folgendem Hofeingang und giebelstän-

dig zur Straße Am Berge ein Nebenhaus (Nr.

26) an. Im Norden begrenzt das Grundstück ein

Hofflügel des 17. Jh., dem ein weiterer des

19. Jh. angefügt ist. Das zweigeschossige

Haupthaus mit Zwischengeschoss (1483d,

Dachwerk) zu den beiden Straßenseiten hin

massiv aufgeführt. Die unter einem Steilgiebel

1879 verputzte Fassade in schlichter spätklas-

sizistischer Formensprache mit genutetem

Erdgeschoss, Sohlbankgesimsen und waage-

rechten Fensterverdachungen. Im Gegensatz

zu den fünf rechteckigen, unterschiedlich rhyth-

misierten Fensterachsen mit Faschen von

Zwischen- und Obergeschoss schneiden die

fünf bzw. drei Fensteröffnungen der beiden

Dachgeschosse rundbogig in die Fläche ein. An

der südlichen, steinsichtigen Traufseite, deren

Fensterverteilung im hohen Erdgeschoss auf

das 19. Jh. zurückgeht, über den fünf östlichen

Fensterachsen des Zwischengeschosses ein

langer Holzsturz als Relikt einer älteren, großflä-

chigen Fensteranlage. Das Obergeschoss öff-

net sich innerhalb einer Rahmung aus Viertel-

kreissteinen in neun Segmentbogenöffnungen;

die Lisenen der Arkatur aus Halb- und Viertel-

kreissteinen gemauert. Der gesamte Rück-

giebel in einer vermutlich im 18. Jh. erneuerten

Fachwerkkonstruktion. Die Grundrissdisposi-

tion mit Mittelflur und einer offenen, durch alle

Geschosse führenden Treppe vor der Nord-

wand wahrscheinlich auf eine Umbauphase der

Mitte des 19.Jh. zurückgehend. Unter der

Treppe Abgang zum Keller, der sich entlang der

Papenstraße erstreckt. Der südwestliche Raum

mit einer firstparallelen Balkendecke geschlos-

sen, dem nach Osten ein segmentbogig ge-

wölbter Raum folgt. Das dreifache Kehlbalken-

dach mit geblatteten Verbindungen, auch im

First, aus Eichen- und Kiefernholz aufgeschla-

gen. Das erste Dachgeschoss zu Wohnzwe-

cken ausgebaut, im zweiten Dachgeschoss ein

einfach stehender Stuhl.

- Traufständiger, nicht unterkellerter Hinterflügel

an der Papenstraße, dem nach Osten ein nied-

rigeres Torgebäude folgt: Traufseitig mit Fach-

werkobergeschoss (wohl 18. Jh), nimmt es im

Erdgeschoss den Durchgang zum schmalen

Hof auf. Der Hinterflügel über hohem, massi-

vem Erdgeschoss, das im 19. Jh. zweigeschos-

sig unterteilt und entsprechend belichtet wurde,

zeichnet sich durch ein vorkragendes Fach-

werkobergeschoss von 16 Gebinden aus. Im

Osten schließt er mit einem massiven Steil-

giebel ab. Die Unterbrechung an der geschnitz-

ten, niederdeutschen Schwelleninschrift mit

Datierung 1620 zwischen dem dritten und fünf-

ten Gebinde von Westen deutet auf die Lage

eines früheren Erkers hin. In den entsprechen-

169