gestörten Erdgeschoss ehemals einen mittleren

Rundbogeneingang, rechts davon eine zweige-

schossige Auslucht, außerdem mittig im

Obergeschoss eine nach der Sanierung gerade

geschlossene, zuvor aber rundbogige Lade-

luke. Darüber sitzt im Dach ein Aufzugserker

mit über Knaggen vorkragendem Satteldach

sowie einem geschweiften Sturz über der heute

verglasten Ladeiuke. Den südlichen Teil dieses

Straßenabschnitts dominieren die Traufseiten

des Anwesens Lünertorstraße 18.

Der Südabschnitt des Werders ist heute als

baumbestandene Freifläche gestaltet, die 1989

mit einem Pavillon und einem Bronzebrunnen

möbliert wurde. Den Platzraum begrenzen im

Westen die Traufseiten des vormaligen Brau-

hauses Lünertorstraße 4. Nach Süden folgen

die beiden, einer sozial niedrigeren Bauten-

schicht angehörenden kleineren Fachwerk-

häuser Nr. 10 und Nr. 11. Ersteres, zweige-

schossig mit linksseitiger Auslucht, büßte zwar

anlässlich einer Sanierung 1985/86 z.T. origina-

le Bausubstanz ein (u.a. Erneuerung des

Dachwerks, Austausch von Hölzern), doch

konnte andererseits ein bis dahin verfüllter und

wohl ins 16.Jh. zu datierender Keller, wenn-

gleich mit eingebrochenem Gewölbe, samt

dem vor der Auslucht liegenden, von zwei

Klapptüren verschlossenen Kellerzugang wie-

derhergestellt werden. Links des Eingangs

befand sich hinter der Auslucht eine beheizbare

Stube, der nach Westen eine Küche folgte. Eine

vergleichbare Überarbeitung erfuhr 1979/80

das nach Süden in gleicher Flucht, aber niedri-

ger anschließende Haus Nr. 11, ein langge-

streckter Fachwerkbau von zwei Geschossen

mit rechtsseitiger Auslucht und links davon lie-

gendem Eingang, dessen Fensteranordnung

der östlichen Traufwand nach Bestand über-

nommen wurde. Der sich einst über eine Er-

weiterung an das nach Westen folgende

Giebelhaus anschließende Südgiebel wurde

dagegen neu aufgemauert und mit einem

schon früher an dieser Stelle vorhandenen

Zugang versehen.

AN DEN BRODBÄNKEN

Die vom Markt aus nach Osten führende Straße

An den Brodbänken bildet zusammen mit der

Rosenstraße eine Achse, die gerade mit leich-

tem Gefälle zur llmenauniederung hinabläuft. Ihr

von den Verkaufsständen der Bäcker abgeleite-

ter Name, urkundlich erstmals 1306 nachweis-

bar, wird im 15.Jh. in der niederdeutschen Ver-

sion als „brodschrangen“ verwendet. Sieht man

von dem giebelständigen Neubau Nr. 2 ab,

ergibt sich für das heutige Erscheinungsbild der

bereits im 15.Jh. gepflasterten Straße (1994

Neupflasterung) eine heterogene Mischung aus

teilweise stark überarbeiteten Putzfassaden

spätmittelalterlicher bzw. frühneuzeitlicher

Häuser und Ersatzbauten des 19.Jh. sowie

beginnenden 2O.Jh. in auffallend variierender

Höhenentwicklung. Am deutlichsten geben die

sich gegenüberliegenden Giebelhäuser An den

Brodbänken 6 und das die Nordostecke beset-

zende patrizische Anwesen Nr. 8 ihre jahrhun-

dertealte Provenienz durch ihre backsteinsichti-

gen Staffelgiebel zu erkennen. Die beiden west-

lichen Eckgrundstücke nahmen großvolumige,

zum Markt hin orientierte Giebelhäuser mit ihren

sich entlang den Brodbänken erstreckenden

Hintergebäuden auf, wovon das südliche Ende

des 19.Jh. ersetzt wurde. Auf der Nordseite

erhob sich anstelle des heutigen Neubaus der

dem Rat und den Ämtern als Gesellschaftshaus

dienende Schütting, dem sich drei kleine

Wohnhäuser für Ratsdiener anschlossen

(Parzellen Nr. 11-13). Sie sind mit „den Buden

achter dem schütting“ zu identifizieren, an

denen laut Baubuch 1466 gebaut wurde und

die 1732 als unter einem Dach liegend

beschrieben werden. Zeitweise vermietet, wur-

den sie 1803 einzeln verkauft und befanden

sich während des weiteren 19.Jh. überwiegend

im Besitz von Handwerkern (z.B. Schneider,

Schuster, Schiffer, Barbier, Nadler, Bildhauer).

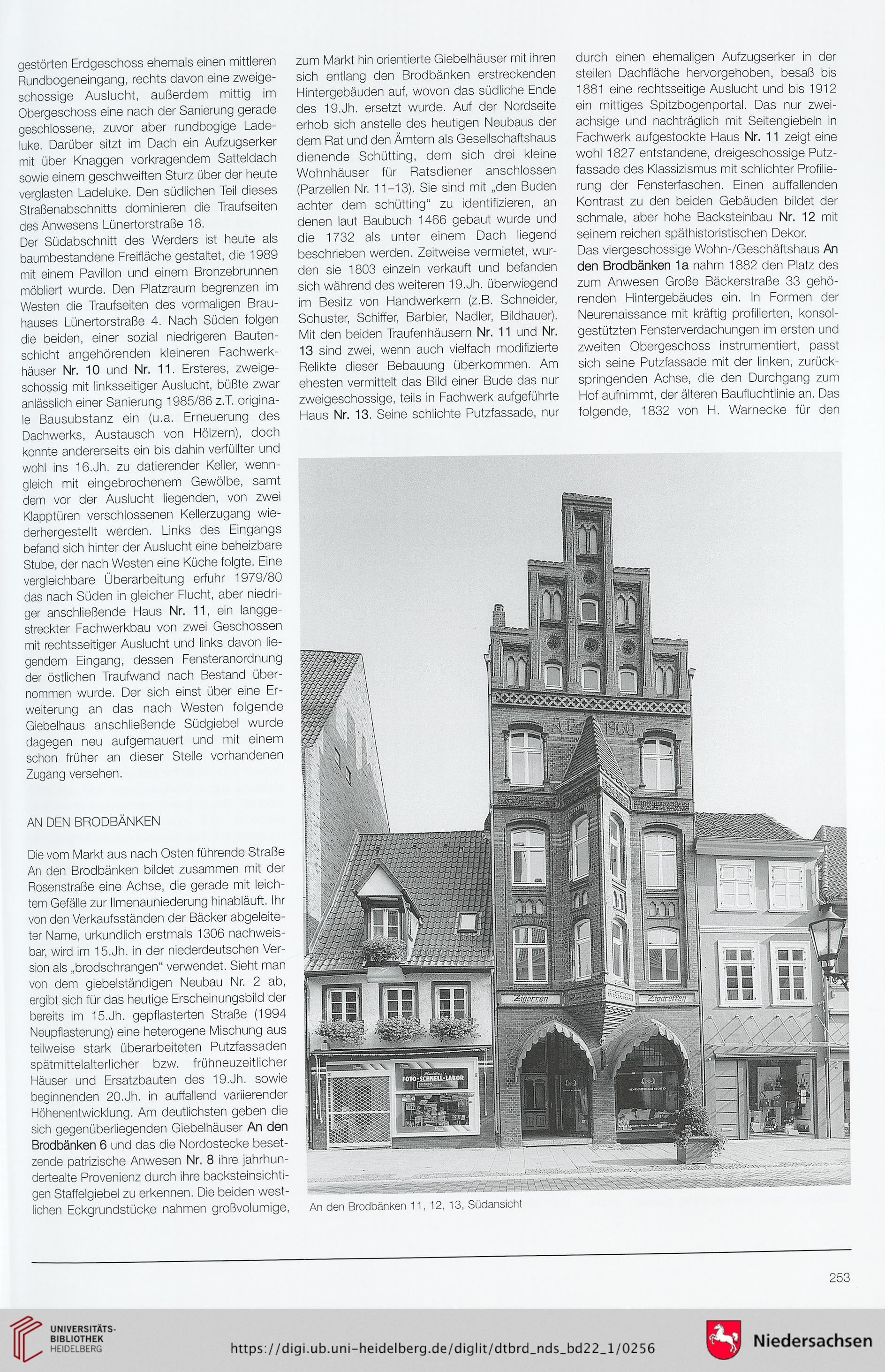

Mit den beiden Traufenhäusern Nr. 11 und Nr.

13 sind zwei, wenn auch vielfach modifizierte

Relikte dieser Bebauung überkommen. Am

ehesten vermittelt das Bild einer Bude das nur

zweigeschossige, teils in Fachwerk aufgeführte

Haus Nr. 13. Seine schlichte Putzfassade, nur

durch einen ehemaligen Aufzugserker in der

steilen Dachfläche hervorgehoben, besaß bis

1881 eine rechtsseitige Auslucht und bis 1912

ein mittiges Spitzbogenportal. Das nur zwei-

achsige und nachträglich mit Seitengiebeln in

Fachwerk aufgestockte Haus Nr. 11 zeigt eine

wohl 1827 entstandene, dreigeschossige Putz-

fassade des Klassizismus mit schlichter Profilie-

rung der Fensterfaschen. Einen auffallenden

Kontrast zu den beiden Gebäuden bildet der

schmale, aber hohe Backsteinbau Nr. 12 mit

seinem reichen späthistoristischen Dekor.

Das viergeschossige Wohn-/Geschäftshaus An

den Brodbänken la nahm 1882 den Platz des

zum Anwesen Große Bäckerstraße 33 gehö-

renden Hintergebäudes ein. In Formen der

Neurenaissance mit kräftig profilierten, konsol-

gestützten Fensterverdachungen im ersten und

zweiten Obergeschoss instrumentiert, passt

sich seine Putzfassade mit der linken, zurück-

springenden Achse, die den Durchgang zum

Hof aufnimmt, der älteren Baufluchtlinie an. Das

folgende, 1832 von H. Warnecke für den

j|

lll

IV

HlT

m

HS

öd.

□ MI.

An den Brodbänken 11, 12, 13, Südansicht

253

Rundbogeneingang, rechts davon eine zweige-

schossige Auslucht, außerdem mittig im

Obergeschoss eine nach der Sanierung gerade

geschlossene, zuvor aber rundbogige Lade-

luke. Darüber sitzt im Dach ein Aufzugserker

mit über Knaggen vorkragendem Satteldach

sowie einem geschweiften Sturz über der heute

verglasten Ladeiuke. Den südlichen Teil dieses

Straßenabschnitts dominieren die Traufseiten

des Anwesens Lünertorstraße 18.

Der Südabschnitt des Werders ist heute als

baumbestandene Freifläche gestaltet, die 1989

mit einem Pavillon und einem Bronzebrunnen

möbliert wurde. Den Platzraum begrenzen im

Westen die Traufseiten des vormaligen Brau-

hauses Lünertorstraße 4. Nach Süden folgen

die beiden, einer sozial niedrigeren Bauten-

schicht angehörenden kleineren Fachwerk-

häuser Nr. 10 und Nr. 11. Ersteres, zweige-

schossig mit linksseitiger Auslucht, büßte zwar

anlässlich einer Sanierung 1985/86 z.T. origina-

le Bausubstanz ein (u.a. Erneuerung des

Dachwerks, Austausch von Hölzern), doch

konnte andererseits ein bis dahin verfüllter und

wohl ins 16.Jh. zu datierender Keller, wenn-

gleich mit eingebrochenem Gewölbe, samt

dem vor der Auslucht liegenden, von zwei

Klapptüren verschlossenen Kellerzugang wie-

derhergestellt werden. Links des Eingangs

befand sich hinter der Auslucht eine beheizbare

Stube, der nach Westen eine Küche folgte. Eine

vergleichbare Überarbeitung erfuhr 1979/80

das nach Süden in gleicher Flucht, aber niedri-

ger anschließende Haus Nr. 11, ein langge-

streckter Fachwerkbau von zwei Geschossen

mit rechtsseitiger Auslucht und links davon lie-

gendem Eingang, dessen Fensteranordnung

der östlichen Traufwand nach Bestand über-

nommen wurde. Der sich einst über eine Er-

weiterung an das nach Westen folgende

Giebelhaus anschließende Südgiebel wurde

dagegen neu aufgemauert und mit einem

schon früher an dieser Stelle vorhandenen

Zugang versehen.

AN DEN BRODBÄNKEN

Die vom Markt aus nach Osten führende Straße

An den Brodbänken bildet zusammen mit der

Rosenstraße eine Achse, die gerade mit leich-

tem Gefälle zur llmenauniederung hinabläuft. Ihr

von den Verkaufsständen der Bäcker abgeleite-

ter Name, urkundlich erstmals 1306 nachweis-

bar, wird im 15.Jh. in der niederdeutschen Ver-

sion als „brodschrangen“ verwendet. Sieht man

von dem giebelständigen Neubau Nr. 2 ab,

ergibt sich für das heutige Erscheinungsbild der

bereits im 15.Jh. gepflasterten Straße (1994

Neupflasterung) eine heterogene Mischung aus

teilweise stark überarbeiteten Putzfassaden

spätmittelalterlicher bzw. frühneuzeitlicher

Häuser und Ersatzbauten des 19.Jh. sowie

beginnenden 2O.Jh. in auffallend variierender

Höhenentwicklung. Am deutlichsten geben die

sich gegenüberliegenden Giebelhäuser An den

Brodbänken 6 und das die Nordostecke beset-

zende patrizische Anwesen Nr. 8 ihre jahrhun-

dertealte Provenienz durch ihre backsteinsichti-

gen Staffelgiebel zu erkennen. Die beiden west-

lichen Eckgrundstücke nahmen großvolumige,

zum Markt hin orientierte Giebelhäuser mit ihren

sich entlang den Brodbänken erstreckenden

Hintergebäuden auf, wovon das südliche Ende

des 19.Jh. ersetzt wurde. Auf der Nordseite

erhob sich anstelle des heutigen Neubaus der

dem Rat und den Ämtern als Gesellschaftshaus

dienende Schütting, dem sich drei kleine

Wohnhäuser für Ratsdiener anschlossen

(Parzellen Nr. 11-13). Sie sind mit „den Buden

achter dem schütting“ zu identifizieren, an

denen laut Baubuch 1466 gebaut wurde und

die 1732 als unter einem Dach liegend

beschrieben werden. Zeitweise vermietet, wur-

den sie 1803 einzeln verkauft und befanden

sich während des weiteren 19.Jh. überwiegend

im Besitz von Handwerkern (z.B. Schneider,

Schuster, Schiffer, Barbier, Nadler, Bildhauer).

Mit den beiden Traufenhäusern Nr. 11 und Nr.

13 sind zwei, wenn auch vielfach modifizierte

Relikte dieser Bebauung überkommen. Am

ehesten vermittelt das Bild einer Bude das nur

zweigeschossige, teils in Fachwerk aufgeführte

Haus Nr. 13. Seine schlichte Putzfassade, nur

durch einen ehemaligen Aufzugserker in der

steilen Dachfläche hervorgehoben, besaß bis

1881 eine rechtsseitige Auslucht und bis 1912

ein mittiges Spitzbogenportal. Das nur zwei-

achsige und nachträglich mit Seitengiebeln in

Fachwerk aufgestockte Haus Nr. 11 zeigt eine

wohl 1827 entstandene, dreigeschossige Putz-

fassade des Klassizismus mit schlichter Profilie-

rung der Fensterfaschen. Einen auffallenden

Kontrast zu den beiden Gebäuden bildet der

schmale, aber hohe Backsteinbau Nr. 12 mit

seinem reichen späthistoristischen Dekor.

Das viergeschossige Wohn-/Geschäftshaus An

den Brodbänken la nahm 1882 den Platz des

zum Anwesen Große Bäckerstraße 33 gehö-

renden Hintergebäudes ein. In Formen der

Neurenaissance mit kräftig profilierten, konsol-

gestützten Fensterverdachungen im ersten und

zweiten Obergeschoss instrumentiert, passt

sich seine Putzfassade mit der linken, zurück-

springenden Achse, die den Durchgang zum

Hof aufnimmt, der älteren Baufluchtlinie an. Das

folgende, 1832 von H. Warnecke für den

j|

lll

IV

HlT

m

HS

öd.

□ MI.

An den Brodbänken 11, 12, 13, Südansicht

253