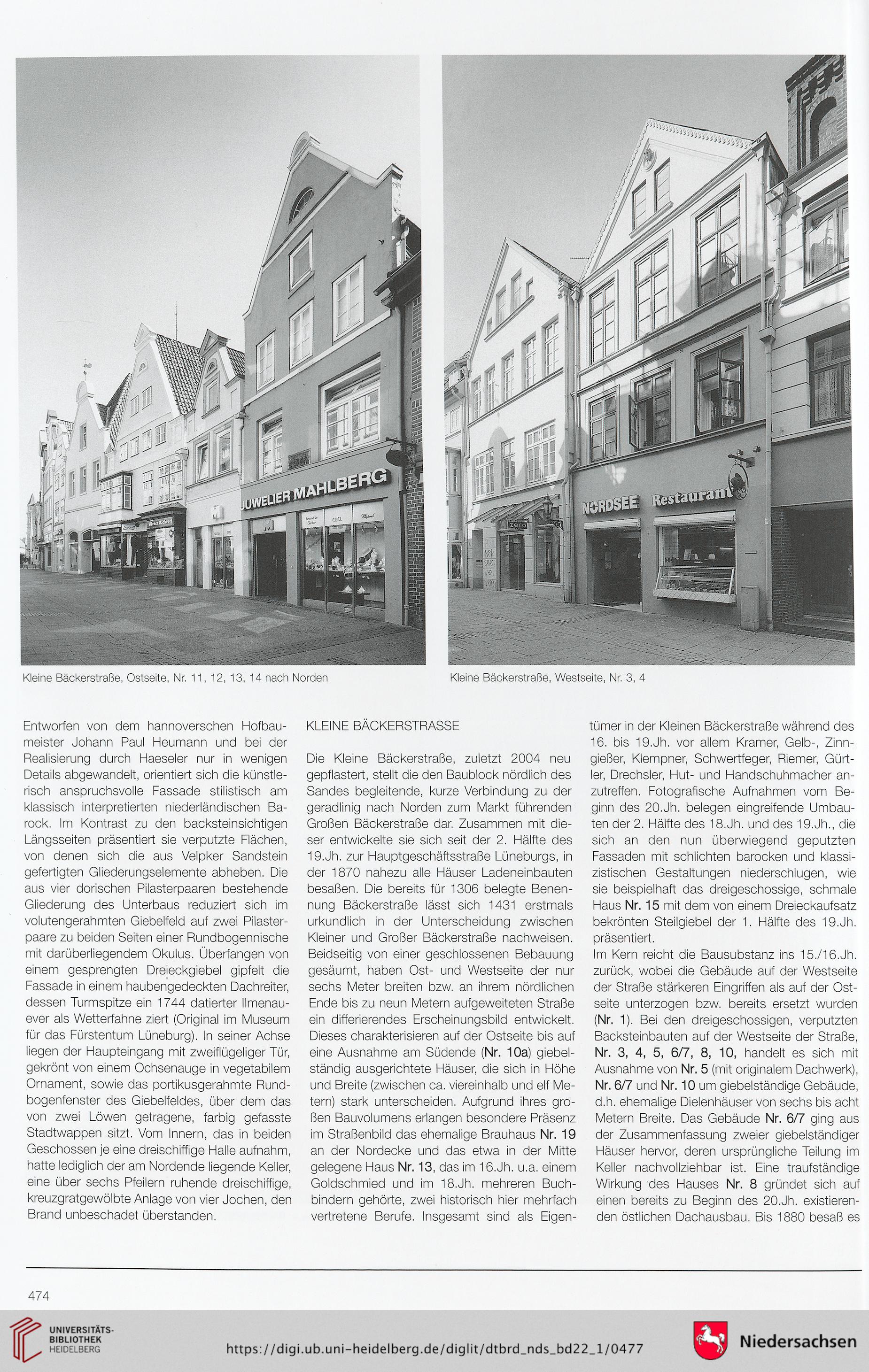

Kleine Bäckerstraße, Ostseite, Nr. 11, 12, 13, 14 nach Norden

Kleine Bäckerstraße, Westseite, Nr. 3, 4

Entworfen von dem hannoverschen Hofbau-

meister Johann Paul Heumann und bei der

Realisierung durch Haeseler nur in wenigen

Details abgewandelt, orientiert sich die künstle-

risch anspruchsvolle Fassade stilistisch am

klassisch interpretierten niederländischen Ba-

rock. Im Kontrast zu den backsteinsichtigen

Längsseiten präsentiert sie verputzte Flächen,

von denen sich die aus Velpker Sandstein

gefertigten Gliederungselemente abheben. Die

aus vier dorischen Pilasterpaaren bestehende

Gliederung des Unterbaus reduziert sich im

volutengerahmten Giebelfeld auf zwei Pilaster-

paare zu beiden Seiten einer Rundbogennische

mit darüberliegendem Okulus. Überfangen von

einem gesprengten Dreieckgiebel gipfelt die

Fassade in einem haubengedeckten Dachreiter,

dessen Turmspitze ein 1744 datierter llmenau-

ever als Wetterfahne ziert (Original im Museum

für das Fürstentum Lüneburg). In seiner Achse

liegen der Haupteingang mit zweiflügeliger Tür,

gekrönt von einem Ochsenauge in vegetabilem

Ornament, sowie das portikusgerahmte Rund-

bogenfenster des Giebelfeldes, über dem das

von zwei Löwen getragene, farbig gefasste

Stadtwappen sitzt. Vom Innern, das in beiden

Geschossen je eine dreischiffige Halle aufnahm,

hatte lediglich der am Nordende liegende Keller,

eine über sechs Pfeilern ruhende dreischiffige,

kreuzgratgewölbte Anlage von vier Jochen, den

Brand unbeschadet überstanden.

KLEINE BÄCKERSTRASSE

Die Kleine Bäckerstraße, zuletzt 2004 neu

gepflastert, stellt die den Baublock nördlich des

Sandes begleitende, kurze Verbindung zu der

geradlinig nach Norden zum Markt führenden

Großen Bäckerstraße dar. Zusammen mit die-

ser entwickelte sie sich seit der 2. Hälfte des

19.Jh. zur Hauptgeschäftsstraße Lüneburgs, in

der 1870 nahezu alle Häuser Ladeneinbauten

besaßen. Die bereits für 1306 belegte Benen-

nung Bäckerstraße lässt sich 1431 erstmals

urkundlich in der Unterscheidung zwischen

Kleiner und Großer Bäckerstraße nachweisen.

Beidseitig von einer geschlossenen Bebauung

gesäumt, haben Ost- und Westseite der nur

sechs Meter breiten bzw. an ihrem nördlichen

Ende bis zu neun Metern aufgeweiteten Straße

ein differierendes Erscheinungsbild entwickelt.

Dieses charakterisieren auf der Ostseite bis auf

eine Ausnahme am Südende (Nr. 10a) giebel-

ständig ausgerichtete Häuser, die sich in Höhe

und Breite (zwischen ca. viereinhalb und elf Me-

tern) stark unterscheiden. Aufgrund ihres gro-

ßen Bauvolumens erlangen besondere Präsenz

im Straßenbild das ehemalige Brauhaus Nr. 19

an der Nordecke und das etwa in der Mitte

gelegene Haus Nr. 13, das im 16.Jh. u.a. einem

Goldschmied und im 18.Jh. mehreren Buch-

bindern gehörte, zwei historisch hier mehrfach

vertretene Berufe. Insgesamt sind als Eigen-

tümer in der Kleinen Bäckerstraße während des

16. bis 19.Jh. vor allem Kramer, Gelb-, Zinn-

gießer, Klempner, Schwertfeger, Riemer, Gürt-

ler, Drechsler, Hut- und Handschuhmacher an-

zutreffen. Fotografische Aufnahmen vom Be-

ginn des 20.Jh. belegen eingreifende Umbau-

ten der 2. Hälfte des 18.Jh. und des 19.Jh., die

sich an den nun überwiegend geputzten

Fassaden mit schlichten barocken und klassi-

zistischen Gestaltungen niederschlugen, wie

sie beispielhaft das dreigeschossige, schmale

Haus Nr. 15 mit dem von einem Dreieckaufsatz

bekrönten Steilgiebel der 1. Hälfte des 19.Jh.

präsentiert.

Im Kern reicht die Bausubstanz ins 15./16,Jh.

zurück, wobei die Gebäude auf der Westseite

der Straße stärkeren Eingriffen als auf der Ost-

seite unterzogen bzw. bereits ersetzt wurden

(Nr. 1). Bei den dreigeschossigen, verputzten

Backsteinbauten auf der Westseite der Straße,

Nr. 3, 4, 5, 6/7, 8, 10, handelt es sich mit

Ausnahme von Nr. 5 (mit originalem Dachwerk),

Nr. 6/7 und Nr. 10 um giebelständige Gebäude,

d.h. ehemalige Dielenhäuser von sechs bis acht

Metern Breite. Das Gebäude Nr. 6/7 ging aus

der Zusammenfassung zweier giebelständiger

Häuser hervor, deren ursprüngliche Teilung im

Keller nachvollziehbar ist. Eine traufständige

Wirkung des Hauses Nr. 8 gründet sich auf

einen bereits zu Beginn des 20.Jh. existieren-

den östlichen Dachausbau. Bis 1880 besaß es

474