kasse neu taxieren. Aus dieser Zeit dürfte das

über dem massiven, verputzten Erdgeschoss

sitzende Fachwerkobergeschoss mit ge-

schlämmten Gefachen datieren. Das Bild der

siebenachsigen Fassade durch die 1971 einge-

setzten Fenster beeinträchtigt. In der Mittel-

achse schlichte zweiflügelige Brettertür mit

Oberlicht und Schlagleiste in Pilasterform, die

den Mitteldurchgangsflur erschließt. Dieser

1942 zur Schaffung einer separaten Wohnung

in dem südlichen Erdgeschossteil von 3,50

Meter auf 1,70 Meter Breite reduziert. Über eine

Bodenklappe im Flur Zugang zu dem unter der

östlichen Hauszone liegenden Keller mit erneu-

erter Decke. Links des Eingangs öffnet sich

zum Treppenaufgang ein pfeilergestützter Seg-

mentbogen mit schildbesetztem Keilstein. Die

Treppe mit schneckenförmig gedrehtem

Handlauf am Anfängerpfosten und Stabwerk-

geländer führt gerade zweiläufig auf den

Vorplatz des Obergeschosses, dessen Räume

von zweifeldrigen, historistischen Türen ver-

schlossen werden. Im Dach, abgezimmert in

einer Kehlbalkenkonstruktion aus Nadelholz mit

einfach stehendem Stuhl, trennt eine Fach-

werkwand an der Nordostecke einen Ausbau

ab.

LÜNE

Der seit 1943 eingemeindete Stadtteil Lüne

liegt etwa einen Kilometer nordöstlich von

Lüneburg. Keimzelle bildet die am rechten Ufer

der Ilmenau im Kleinen Lünerholz entstandene

mittelalterliche Klosteranlage. Sie wurde im

Osten von der Artlenburger Chaussee als Teil

der wichtigen, nach Lübeck führenden Fern-

straße tangiert, die erst im 19.Jh. mit dem

Lünes topografisches Umfeld stark verändern-

den Bau der Eisenbahn ihre Bedeutung einbüß-

te. Die Trassen der Bahnlinien Lüneburg-

Harburg (1847 eröffnet) und Lüneburg-Buch-

holz (1874 eröffnet) wurden westlich an Lüne,

die 1869 fertiggestellte Bahnlinie über Adendorf

nach Büchen östlich an Lüne vorbeigeführt.

Kloster Lüne. Das Klosterareal liegt im Winkel

zwischen der Bahntrasse nach Buchholz

(Bahndamm 1866/67 auf dem zugeschütteten

Lösegraben errichtet; im Zuge dessen Kloster-

pforte mit Gärtnerwohnung verlegt) und dem

Lüner Weg, der das Terrain im Osten begrenzt.

Von ihm zweigt nach Westen der schmalere

Lüner Kirchweg ab. Hauptzuweg zum Kloster

ist die nördlich des Komplexes in Ost-West-

Richtung verlaufende Straße Am Domänenhof,

eine 1950 eingeführte Bezeichnung, die auf die

nördlich des Weges situierte, 1937 aufgelöste

Domäne Lüne Bezug nimmt (Manecke,1858:

herrschaftlicher Amts- und Vorwerkhof). Ent-

lang der Bahntrasse, dem Lüner Weg, dem

Lüner Kirchweg und Am Domänenhof sind län-

gere Abschnitte der äußeren, das Klosterareal

begrenzenden Mauer erhalten. Einbezogen ist

ferner die südliche Winkelspitze mit dem

Klosterholz, in der seit 1817 ein 1897 erweiter-

ter Friedhof der Lüner Kirchengemeinde mit

nahezu 300 Grabstellen, jedoch ohne Kapelle

besteht. 1987 wurden entlang einer Gedenk-

mauer historische Grabmale aufgegebener

Grabstellen aufgerichtet.

Außerhalb der nördlichen Klostermauer liegen

der Klosterkrug (Am Domänenhof 1) und die so

genannte Krughofscheune, ein eingeschossiger

Fachwerkbau, der Mitte der 1980er Jahre zu

Wohnzwecken umgebaut wurde (Am Domä-

nenhof 6, 8, 10, 12, 14) sowie weitere mit dem

Kloster in Verbindung stehende Gebäude an

dem sich südlich der Straße Am Domänenhof

öffnenden kleinen Platz. Er wurde nach der

Priorin Sophia von Bodendike benannt, die

Ende des 15. Jh. das Kloster reformierte. Die

westliche Platzrandbebauung bildet die giebel-

ständig zur Straße orientierte Klostermühle (Am

Domänenhof 2). An der Südostecke des

Platzes mündet der an dieser Stelle sich auf-

weitende Lüner Kirchweg ein, an dessen Süd-

seite die Klosterkirche mit dem Laieneingang

liegt. Die südliche Platzkante bildet ein

Klostergebäude, ein zweigeschossiger massi-

ver Flügel mit Walmdach, in dem heute eine

Weberei untergebracht ist und dem sich im

Osten das Pforthaus anschließt. Beherrschend

im Osten des Platzes liegt der zweigeschossige

Backsteinbau der Propstei unter Krüppelwalm-

dach (Am Domänenhof 4/Lüner Kirchweg 6).

Klostergeschichte

Die Vorgeschichte des Klosters Lüne, die sich

z.T. aus zwei leicht differierenden Abschriften

der nicht im Original erhaltenen Gründungs-

urkunde von 1172 erschließt, reicht in die Zeit

um 1140 zurück. Ausgangspunkt bildete eine

Einsiedelei, bewohnt von einem Mönch des

Klosters St. Michael, die nach seinem Weggang

zu einer dem Hl. Jakobus d. Ä. 1157 geweihten

Kapelle ausgebaut wurde. Das Patrozinium

deutet vielleicht auf die Lage in der Nähe zu

einer Fernhandelsstraße hin, die hier mit der

Verbindung von Lübeck über Artlenburg und

Lüneburg nach Frankfurt gegeben gewesen

wäre. Bereits zu diesem Zeitpunkt erhielt die

Kapelle eine Reliquie vom Märtyrergewand des

Hl. Bartholomäus („ecclesiae sancti Bartho-

lomaei in Lune“, 1200). 1171 erlangte die wohl

dem Ministerialengeschlecht von Marmstorf

entstammende Hildeswidis von Markboldes-

torp (vermutlich Northburstolde, Hamburg-

Harburg) die Erlaubnis des Klosters St. Michael,

am Ort der Jakobikapelle eine geistliche

Niederlassung zu gründen. Die Bestätigung des

Verdener Bischofs Hugo vom 9. Januar 1172

fand die ausdrückliche Zustimmung des welfi-

schen Herzogs Heinrich des Löwen. Wurde der

Konvent zunächst wohl als Kanonissenstift

geführt, scheint die Entwicklung zu einem

Benediktinerinnenkloster erst nach einem 1240

das Stift verwüstenden Brand fortgeschritten zu

sein. 1284, als schon mehr als 60 „sorores“

gezählt wurden, dürfte die Gemeinschaft unter

dem Einfluss des Klosters St. Michael bereits

die Benediktiner-Ordensregel befolgt haben

(seit 1272 begegnet für Lüne der Zusatz „ordi-

nis beati Benedicti“), deren eindeutige Über-

nahme jedoch erst für die Mitte des 14.Jh.

belegt ist.

Einer Zeit der Konsolidierung nach dem ersten

Klosterbrand folgte ab 1370 eine Krisenzeit,

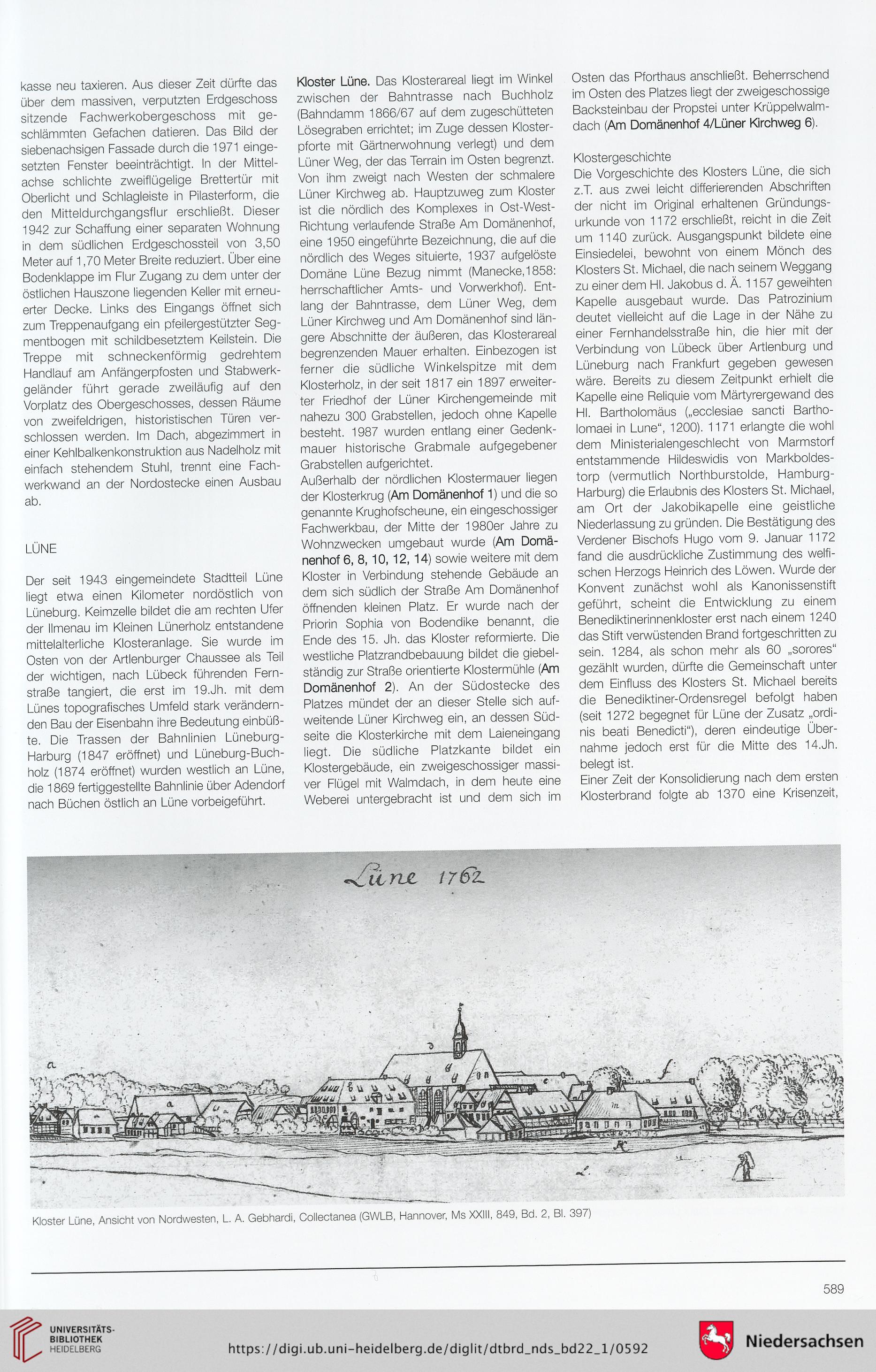

Kloster Lüne, Ansicht von Nordwesten, L. A. Gebhardi, Collectanea (GWLB, Hannover, Ms XXIII, 849, Bd. 2, BI. 397)

589

über dem massiven, verputzten Erdgeschoss

sitzende Fachwerkobergeschoss mit ge-

schlämmten Gefachen datieren. Das Bild der

siebenachsigen Fassade durch die 1971 einge-

setzten Fenster beeinträchtigt. In der Mittel-

achse schlichte zweiflügelige Brettertür mit

Oberlicht und Schlagleiste in Pilasterform, die

den Mitteldurchgangsflur erschließt. Dieser

1942 zur Schaffung einer separaten Wohnung

in dem südlichen Erdgeschossteil von 3,50

Meter auf 1,70 Meter Breite reduziert. Über eine

Bodenklappe im Flur Zugang zu dem unter der

östlichen Hauszone liegenden Keller mit erneu-

erter Decke. Links des Eingangs öffnet sich

zum Treppenaufgang ein pfeilergestützter Seg-

mentbogen mit schildbesetztem Keilstein. Die

Treppe mit schneckenförmig gedrehtem

Handlauf am Anfängerpfosten und Stabwerk-

geländer führt gerade zweiläufig auf den

Vorplatz des Obergeschosses, dessen Räume

von zweifeldrigen, historistischen Türen ver-

schlossen werden. Im Dach, abgezimmert in

einer Kehlbalkenkonstruktion aus Nadelholz mit

einfach stehendem Stuhl, trennt eine Fach-

werkwand an der Nordostecke einen Ausbau

ab.

LÜNE

Der seit 1943 eingemeindete Stadtteil Lüne

liegt etwa einen Kilometer nordöstlich von

Lüneburg. Keimzelle bildet die am rechten Ufer

der Ilmenau im Kleinen Lünerholz entstandene

mittelalterliche Klosteranlage. Sie wurde im

Osten von der Artlenburger Chaussee als Teil

der wichtigen, nach Lübeck führenden Fern-

straße tangiert, die erst im 19.Jh. mit dem

Lünes topografisches Umfeld stark verändern-

den Bau der Eisenbahn ihre Bedeutung einbüß-

te. Die Trassen der Bahnlinien Lüneburg-

Harburg (1847 eröffnet) und Lüneburg-Buch-

holz (1874 eröffnet) wurden westlich an Lüne,

die 1869 fertiggestellte Bahnlinie über Adendorf

nach Büchen östlich an Lüne vorbeigeführt.

Kloster Lüne. Das Klosterareal liegt im Winkel

zwischen der Bahntrasse nach Buchholz

(Bahndamm 1866/67 auf dem zugeschütteten

Lösegraben errichtet; im Zuge dessen Kloster-

pforte mit Gärtnerwohnung verlegt) und dem

Lüner Weg, der das Terrain im Osten begrenzt.

Von ihm zweigt nach Westen der schmalere

Lüner Kirchweg ab. Hauptzuweg zum Kloster

ist die nördlich des Komplexes in Ost-West-

Richtung verlaufende Straße Am Domänenhof,

eine 1950 eingeführte Bezeichnung, die auf die

nördlich des Weges situierte, 1937 aufgelöste

Domäne Lüne Bezug nimmt (Manecke,1858:

herrschaftlicher Amts- und Vorwerkhof). Ent-

lang der Bahntrasse, dem Lüner Weg, dem

Lüner Kirchweg und Am Domänenhof sind län-

gere Abschnitte der äußeren, das Klosterareal

begrenzenden Mauer erhalten. Einbezogen ist

ferner die südliche Winkelspitze mit dem

Klosterholz, in der seit 1817 ein 1897 erweiter-

ter Friedhof der Lüner Kirchengemeinde mit

nahezu 300 Grabstellen, jedoch ohne Kapelle

besteht. 1987 wurden entlang einer Gedenk-

mauer historische Grabmale aufgegebener

Grabstellen aufgerichtet.

Außerhalb der nördlichen Klostermauer liegen

der Klosterkrug (Am Domänenhof 1) und die so

genannte Krughofscheune, ein eingeschossiger

Fachwerkbau, der Mitte der 1980er Jahre zu

Wohnzwecken umgebaut wurde (Am Domä-

nenhof 6, 8, 10, 12, 14) sowie weitere mit dem

Kloster in Verbindung stehende Gebäude an

dem sich südlich der Straße Am Domänenhof

öffnenden kleinen Platz. Er wurde nach der

Priorin Sophia von Bodendike benannt, die

Ende des 15. Jh. das Kloster reformierte. Die

westliche Platzrandbebauung bildet die giebel-

ständig zur Straße orientierte Klostermühle (Am

Domänenhof 2). An der Südostecke des

Platzes mündet der an dieser Stelle sich auf-

weitende Lüner Kirchweg ein, an dessen Süd-

seite die Klosterkirche mit dem Laieneingang

liegt. Die südliche Platzkante bildet ein

Klostergebäude, ein zweigeschossiger massi-

ver Flügel mit Walmdach, in dem heute eine

Weberei untergebracht ist und dem sich im

Osten das Pforthaus anschließt. Beherrschend

im Osten des Platzes liegt der zweigeschossige

Backsteinbau der Propstei unter Krüppelwalm-

dach (Am Domänenhof 4/Lüner Kirchweg 6).

Klostergeschichte

Die Vorgeschichte des Klosters Lüne, die sich

z.T. aus zwei leicht differierenden Abschriften

der nicht im Original erhaltenen Gründungs-

urkunde von 1172 erschließt, reicht in die Zeit

um 1140 zurück. Ausgangspunkt bildete eine

Einsiedelei, bewohnt von einem Mönch des

Klosters St. Michael, die nach seinem Weggang

zu einer dem Hl. Jakobus d. Ä. 1157 geweihten

Kapelle ausgebaut wurde. Das Patrozinium

deutet vielleicht auf die Lage in der Nähe zu

einer Fernhandelsstraße hin, die hier mit der

Verbindung von Lübeck über Artlenburg und

Lüneburg nach Frankfurt gegeben gewesen

wäre. Bereits zu diesem Zeitpunkt erhielt die

Kapelle eine Reliquie vom Märtyrergewand des

Hl. Bartholomäus („ecclesiae sancti Bartho-

lomaei in Lune“, 1200). 1171 erlangte die wohl

dem Ministerialengeschlecht von Marmstorf

entstammende Hildeswidis von Markboldes-

torp (vermutlich Northburstolde, Hamburg-

Harburg) die Erlaubnis des Klosters St. Michael,

am Ort der Jakobikapelle eine geistliche

Niederlassung zu gründen. Die Bestätigung des

Verdener Bischofs Hugo vom 9. Januar 1172

fand die ausdrückliche Zustimmung des welfi-

schen Herzogs Heinrich des Löwen. Wurde der

Konvent zunächst wohl als Kanonissenstift

geführt, scheint die Entwicklung zu einem

Benediktinerinnenkloster erst nach einem 1240

das Stift verwüstenden Brand fortgeschritten zu

sein. 1284, als schon mehr als 60 „sorores“

gezählt wurden, dürfte die Gemeinschaft unter

dem Einfluss des Klosters St. Michael bereits

die Benediktiner-Ordensregel befolgt haben

(seit 1272 begegnet für Lüne der Zusatz „ordi-

nis beati Benedicti“), deren eindeutige Über-

nahme jedoch erst für die Mitte des 14.Jh.

belegt ist.

Einer Zeit der Konsolidierung nach dem ersten

Klosterbrand folgte ab 1370 eine Krisenzeit,

Kloster Lüne, Ansicht von Nordwesten, L. A. Gebhardi, Collectanea (GWLB, Hannover, Ms XXIII, 849, Bd. 2, BI. 397)

589