44

Julius von Schlosser.

II.

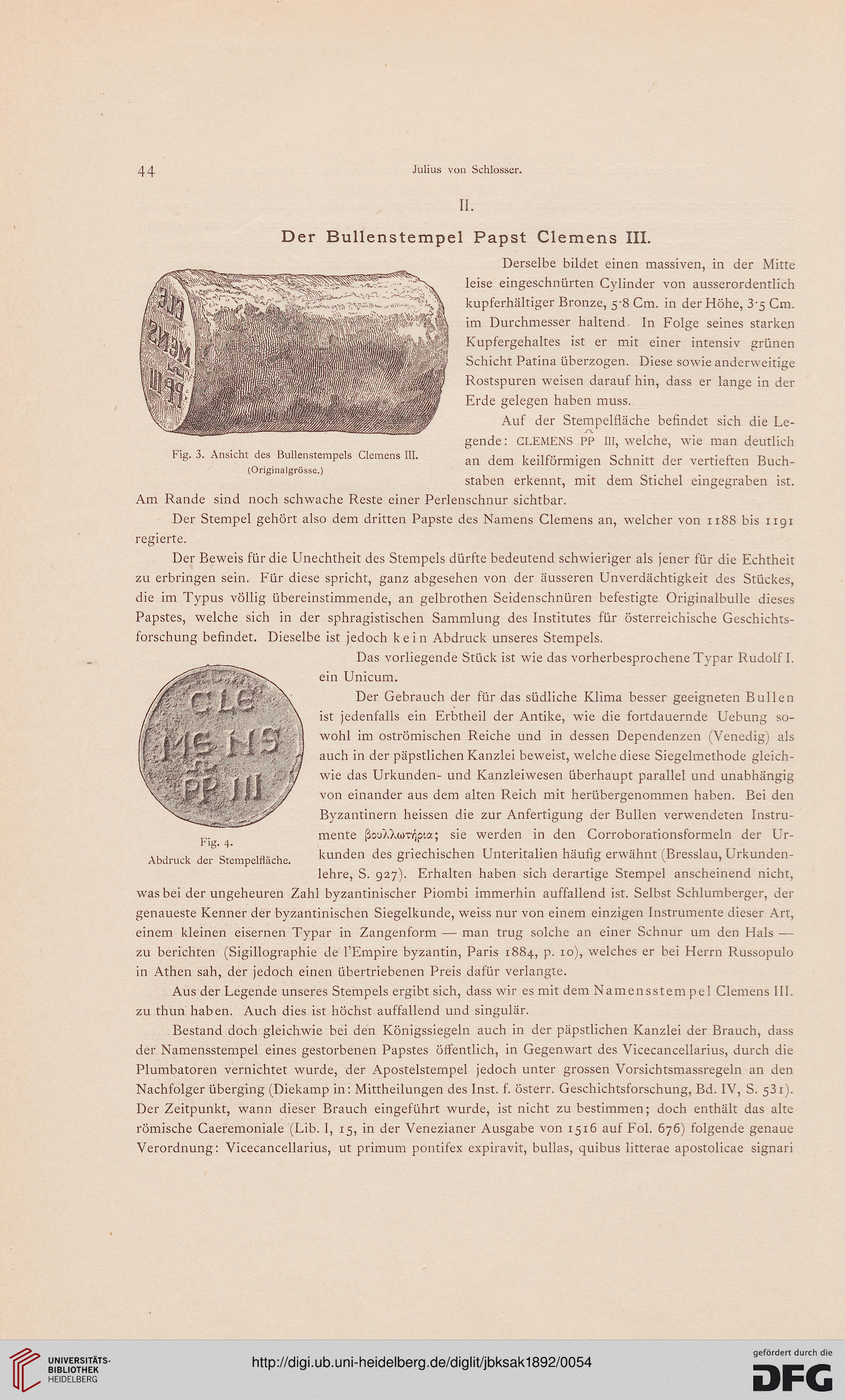

Fig. 3. Ansicht des Bullenstempels Clemens III.

(Originalgrösse.)

Der Bullenstempel Papst Clemens III.

Derselbe bildet einen massiven, in der Mitte

leise eingeschnürten Cylinder von ausserordentlich

kupferhältiger Bronze, 5-8 Cm. in der Höhe, 3-5 Cm.

im Durchmesser haltend. In Folge seines starken

Kupfergehaltes ist er mit einer intensiv grünen

Schicht Patina überzogen. Diese sowie anderweitige

Rostspuren weisen darauf hin, dass er lange in der

Erde gelegen haben muss.

Auf der Stempelfläche befindet sich die Le-

gende: CLEMENS PP III, welche, wie man deutlich

an dem keilförmigen Schnitt der vertieften Buch-

staben erkennt, mit dem Stichel eingegraben ist.

Am Rande sind noch schwache Reste einer Perlenschnur sichtbar.

Der Stempel gehört also dem dritten Papste des Namens Clemens an, welcher von 1188 bis 1191

regierte.

Der Beweis für die Unechtheit des Stempels dürfte bedeutend schwieriger als jener für die Echtheit

zu erbringen sein. Für diese spricht, ganz abgesehen von der äusseren Unverdächtigkeit des Stückes,

die im Typus völlig übereinstimmende, an gelbrothen Seidenschnüren befestigte Originalbulle dieses

Papstes, welche sich in der sphragistischen Sammlung des Institutes für österreichische Geschichts-

forschung befindet. Dieselbe ist jedoch kein Abdruck unseres Stempels.

Das vorliegende Stück ist wie das vorherbesprochene Typar Rudolf I.

ein Unicum.

Der Gebrauch der für das südliche Klima besser geeigneten Bullen

ist jedenfalls ein Erbtheil der Antike, wie die fortdauernde Uebung so-

wohl im oströmischen Reiche und in dessen Dependenzen (Venedig) als

auch in der päpstlichen Kanzlei beweist, welche diese Siegelmethode gleich-

wie das Urkunden- und Kanzleiwesen überhaupt parallel und unabhängig

von einander aus dem alten Reich mit herübergenommen haben. Bei den

Byzantinern heissen die zur Anfertigung der Bullen verwendeten Instru-

mente ßouXXwi^pta; sie werden in den Corroborationsformeln der Ur-

kunden des griechischen Unteritalien häufig erwähnt (Bresslau, Urkunden-

lehre, S. 927). Erhalten haben sich derartige Stempel anscheinend nicht,

was bei der ungeheuren Zahl byzantinischer Piombi immerhin auffallend ist. Selbst Schlumberger, der

genaueste Kenner der byzantinischen Siegelkunde, weiss nur von einem einzigen Instrumente dieser Art,

einem kleinen eisernen Typar in Zangenform — man trug solche an einer Schnur um den Hals —

zu berichten (Sigillographie de l'Empire byzantin, Paris 1884, p. 10), welches er bei Herrn Russopulo

in Athen sah, der jedoch einen übertriebenen Preis dafür verlangte.

Aus der Legende unseres Stempels ergibt sich, dass wir es mit dem Namensstempel Clemens III.

zu thun haben. Auch dies ist höchst auffallend und singulär.

Bestand doch gleichwie bei den Königssiegeln auch in der päpstlichen Kanzlei der Brauch, dass

der Namensstempel eines gestorbenen Papstes öffentlich, in Gegenwart des Vicecancellarius, durch die

Plumbatoren vernichtet wurde, der Apostelstempel jedoch unter grossen Vorsichtsmassregeln an den

Nachfolger überging (Diekamp in: Mittheilungen des Inst. f. österr. Geschichtsforschung, Bd. IV, S. 531).

Der Zeitpunkt, wann dieser Brauch eingeführt wurde, ist nicht zu bestimmen; doch enthält das alte

römische Caeremoniale (Lib. 1, 15, in der Venezianer Ausgabe von 1516 auf Fol. 676) folgende genaue

Verordnung: Vicecancellarius, ut primum pontifex expiravit, bullas, quibus litterae apostolicae signari

Fig. 4.

Abdruck der Stempelfläche.

Julius von Schlosser.

II.

Fig. 3. Ansicht des Bullenstempels Clemens III.

(Originalgrösse.)

Der Bullenstempel Papst Clemens III.

Derselbe bildet einen massiven, in der Mitte

leise eingeschnürten Cylinder von ausserordentlich

kupferhältiger Bronze, 5-8 Cm. in der Höhe, 3-5 Cm.

im Durchmesser haltend. In Folge seines starken

Kupfergehaltes ist er mit einer intensiv grünen

Schicht Patina überzogen. Diese sowie anderweitige

Rostspuren weisen darauf hin, dass er lange in der

Erde gelegen haben muss.

Auf der Stempelfläche befindet sich die Le-

gende: CLEMENS PP III, welche, wie man deutlich

an dem keilförmigen Schnitt der vertieften Buch-

staben erkennt, mit dem Stichel eingegraben ist.

Am Rande sind noch schwache Reste einer Perlenschnur sichtbar.

Der Stempel gehört also dem dritten Papste des Namens Clemens an, welcher von 1188 bis 1191

regierte.

Der Beweis für die Unechtheit des Stempels dürfte bedeutend schwieriger als jener für die Echtheit

zu erbringen sein. Für diese spricht, ganz abgesehen von der äusseren Unverdächtigkeit des Stückes,

die im Typus völlig übereinstimmende, an gelbrothen Seidenschnüren befestigte Originalbulle dieses

Papstes, welche sich in der sphragistischen Sammlung des Institutes für österreichische Geschichts-

forschung befindet. Dieselbe ist jedoch kein Abdruck unseres Stempels.

Das vorliegende Stück ist wie das vorherbesprochene Typar Rudolf I.

ein Unicum.

Der Gebrauch der für das südliche Klima besser geeigneten Bullen

ist jedenfalls ein Erbtheil der Antike, wie die fortdauernde Uebung so-

wohl im oströmischen Reiche und in dessen Dependenzen (Venedig) als

auch in der päpstlichen Kanzlei beweist, welche diese Siegelmethode gleich-

wie das Urkunden- und Kanzleiwesen überhaupt parallel und unabhängig

von einander aus dem alten Reich mit herübergenommen haben. Bei den

Byzantinern heissen die zur Anfertigung der Bullen verwendeten Instru-

mente ßouXXwi^pta; sie werden in den Corroborationsformeln der Ur-

kunden des griechischen Unteritalien häufig erwähnt (Bresslau, Urkunden-

lehre, S. 927). Erhalten haben sich derartige Stempel anscheinend nicht,

was bei der ungeheuren Zahl byzantinischer Piombi immerhin auffallend ist. Selbst Schlumberger, der

genaueste Kenner der byzantinischen Siegelkunde, weiss nur von einem einzigen Instrumente dieser Art,

einem kleinen eisernen Typar in Zangenform — man trug solche an einer Schnur um den Hals —

zu berichten (Sigillographie de l'Empire byzantin, Paris 1884, p. 10), welches er bei Herrn Russopulo

in Athen sah, der jedoch einen übertriebenen Preis dafür verlangte.

Aus der Legende unseres Stempels ergibt sich, dass wir es mit dem Namensstempel Clemens III.

zu thun haben. Auch dies ist höchst auffallend und singulär.

Bestand doch gleichwie bei den Königssiegeln auch in der päpstlichen Kanzlei der Brauch, dass

der Namensstempel eines gestorbenen Papstes öffentlich, in Gegenwart des Vicecancellarius, durch die

Plumbatoren vernichtet wurde, der Apostelstempel jedoch unter grossen Vorsichtsmassregeln an den

Nachfolger überging (Diekamp in: Mittheilungen des Inst. f. österr. Geschichtsforschung, Bd. IV, S. 531).

Der Zeitpunkt, wann dieser Brauch eingeführt wurde, ist nicht zu bestimmen; doch enthält das alte

römische Caeremoniale (Lib. 1, 15, in der Venezianer Ausgabe von 1516 auf Fol. 676) folgende genaue

Verordnung: Vicecancellarius, ut primum pontifex expiravit, bullas, quibus litterae apostolicae signari

Fig. 4.

Abdruck der Stempelfläche.