io8

Wendelin Boeheim.

Der Codex 10824 der k. k. Hofbibliothek zu Wien.

Derselbe besteht mit Ausnahme der ersten sechs Blätter von Pergament durchaus aus Papier. Die

Grösse der 408 Blätter ist ganz gleich jener des Münchener Codex und nahezu jener der Zeugbücher.

Der Einband besteht aus starken belederten Deckeln mit Resten von bereits moderner Goldpressung.

Im Innern des oberen Deckels finden sich folgende Bezeichnungen: die Zahl 10824, Hohendorf 129,

endlich die Zahl CXXIX. Das Papier trägt die gleichen Wasserzeichen wie der Münchener Codex.

Was diesen Codex gegenüber dem Münchener 222 werthvoll macht, ist, dass derselbe bei ursprüng-

lich gleichem inhaltlichen Umfange complet ist und sich die Blätter als in leidlicher Ordnung gereiht

darstellen, so dass erst bei Durchsicht dieses Exemplars die richtige Folge der Blätter des, wie erwähnt,

unvollständigen Codex 222 festgestellt werden kann.

In seiner äusseren Erscheinung unterscheidet er sich nur dadurch, dass zwischen den einzelnen

Capiteln die heraldischen Embleme des römischen Königs sowie der Erbländer in farbenreicher Dar-

stellung eingestreut erscheinen. Die Arbeit ist etwas

flüchtig, zeigt aber immerhin eine gewandte Hand.

Auf Blatt 1' findet sich in Kanzleilettern die Text-

überschrift des sogenannten »alt inventari«; ferner

jenes Zeuges, welchen Maximilian vom Neuen erdacht

und durch seinen obersten Hauszeugmeister hatte ferti-

gen lassen; endlich des in den Städten und Schlössern

befindlichen. Diesem Haupttitel folgt nun die gleiche

Vorrede wie im Münchener Codex; nur ist hier auch

der Beginn vorhanden. Das sachlich Wichtige aus der-

selben habe ich in einem Auszuge gegeben. Der Rest

dieser schwulstig geschriebenen Anrede hat für uns

keinen Werth.

Auf Blatt i3 folgt ein weiterer Titel mit reicher

Randverzierung und Initialen, im Stile ähnlich jenen

im Münchener Codex. Zwischen verschlungenen Schrift-

bändern erblicken wir die Jahrzahl 1503. Der Titel

lautet: »Vermerkt, was Bartholomeen Freyßleben als

zeugmeister durch Lienharten Peringer eingeantwurt

ist etc. Actum an phinztag vor sant Michelstag anno

etc. dreiundneunzig.« Diesem Blatte folgen nun die

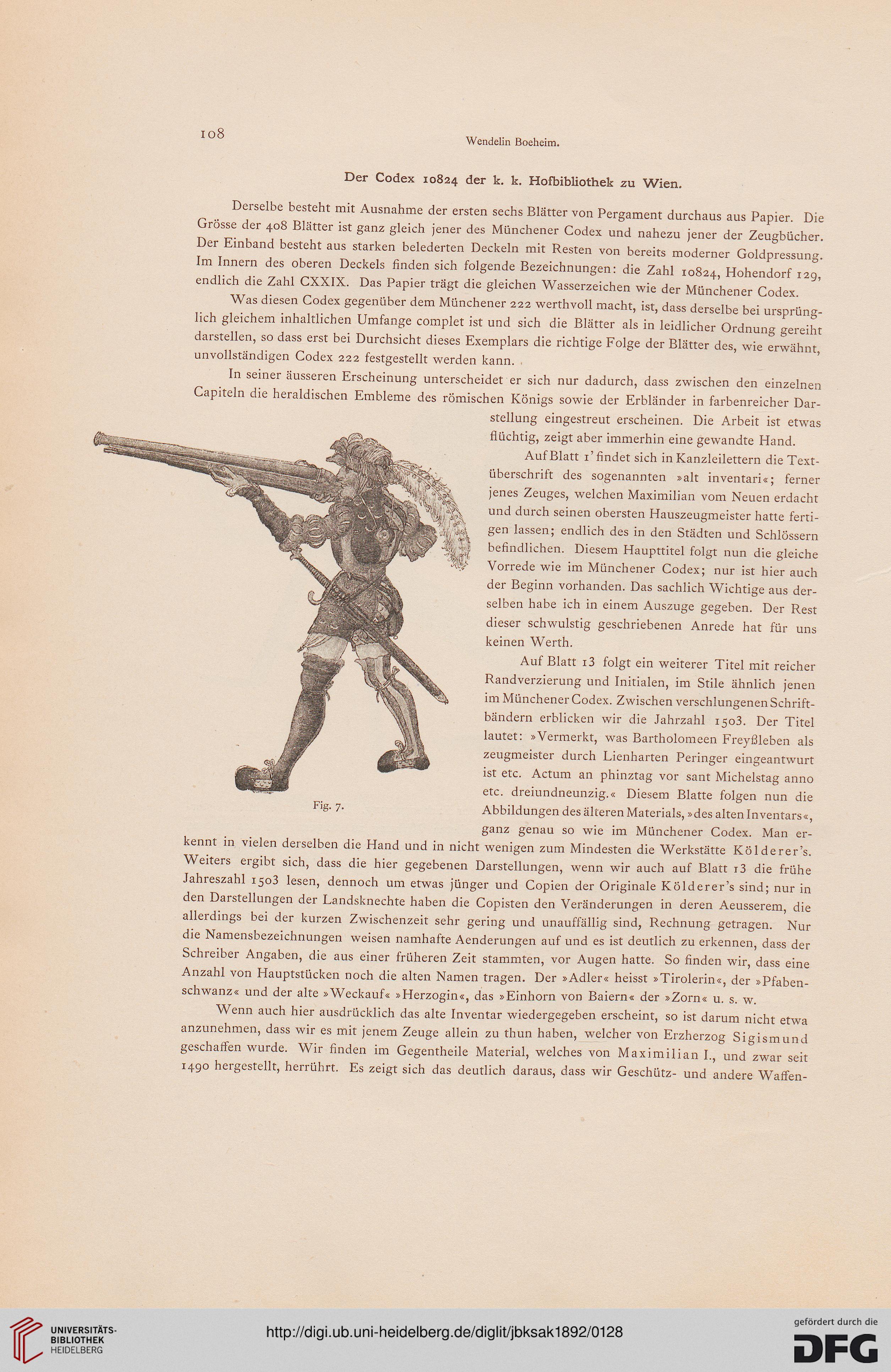

Fig. 7. Abbildungen des älteren Materials, »des alten Inventars«,

ganz genau so wie im Münchener Codex. Man er-

kennt in vielen derselben die Hand und in nicht wenigen zum Mindesten die Werkstätte Kol derer's.

Weiters ergibt sich, dass die hier gegebenen Darstellungen, wenn wir auch auf Blatt i3 die frühe

Jahreszahl 1503 lesen, dennoch um etwas jünger und Copien der Originale Kölderer's sind; nur in

den Darstellungen der Landsknechte haben die Copisten den Veränderungen in deren Aeusserem, die

allerdings bei der kurzen Zwischenzeit sehr gering und unauffällig sind, Rechnung getragen. Nur

die Namensbezeichnungen weisen namhafte Aenderungen auf und es ist deutlich zu erkennen, dass der

Schreiber Angaben, die aus einer früheren Zeit stammten, vor Augen hatte. So finden wir, dass eine

Anzahl von Hauptstücken noch die alten Namen tragen. Der »Adler« heisst »Tirolerin«, der »Pfaben-

schwanz« und der alte »Weckauf« »Herzogin«, das »Einhorn von Baiern« der »Zorn« u. s. w.

Wenn auch hier ausdrücklich das alte Inventar wiedergegeben erscheint, so ist darum nicht etwa

anzunehmen, dass wir es mit jenem Zeuge allein zu thun haben, welcher von Erzherzog Sigismund

geschaffen wurde. Wir finden im Gegentheile Material, welches von Maximilian I., und zwar seit

1490 hergestellt, herrührt. Es zeigt sich das deutlich daraus, dass wir Geschütz- und andere Waffen-

Wendelin Boeheim.

Der Codex 10824 der k. k. Hofbibliothek zu Wien.

Derselbe besteht mit Ausnahme der ersten sechs Blätter von Pergament durchaus aus Papier. Die

Grösse der 408 Blätter ist ganz gleich jener des Münchener Codex und nahezu jener der Zeugbücher.

Der Einband besteht aus starken belederten Deckeln mit Resten von bereits moderner Goldpressung.

Im Innern des oberen Deckels finden sich folgende Bezeichnungen: die Zahl 10824, Hohendorf 129,

endlich die Zahl CXXIX. Das Papier trägt die gleichen Wasserzeichen wie der Münchener Codex.

Was diesen Codex gegenüber dem Münchener 222 werthvoll macht, ist, dass derselbe bei ursprüng-

lich gleichem inhaltlichen Umfange complet ist und sich die Blätter als in leidlicher Ordnung gereiht

darstellen, so dass erst bei Durchsicht dieses Exemplars die richtige Folge der Blätter des, wie erwähnt,

unvollständigen Codex 222 festgestellt werden kann.

In seiner äusseren Erscheinung unterscheidet er sich nur dadurch, dass zwischen den einzelnen

Capiteln die heraldischen Embleme des römischen Königs sowie der Erbländer in farbenreicher Dar-

stellung eingestreut erscheinen. Die Arbeit ist etwas

flüchtig, zeigt aber immerhin eine gewandte Hand.

Auf Blatt 1' findet sich in Kanzleilettern die Text-

überschrift des sogenannten »alt inventari«; ferner

jenes Zeuges, welchen Maximilian vom Neuen erdacht

und durch seinen obersten Hauszeugmeister hatte ferti-

gen lassen; endlich des in den Städten und Schlössern

befindlichen. Diesem Haupttitel folgt nun die gleiche

Vorrede wie im Münchener Codex; nur ist hier auch

der Beginn vorhanden. Das sachlich Wichtige aus der-

selben habe ich in einem Auszuge gegeben. Der Rest

dieser schwulstig geschriebenen Anrede hat für uns

keinen Werth.

Auf Blatt i3 folgt ein weiterer Titel mit reicher

Randverzierung und Initialen, im Stile ähnlich jenen

im Münchener Codex. Zwischen verschlungenen Schrift-

bändern erblicken wir die Jahrzahl 1503. Der Titel

lautet: »Vermerkt, was Bartholomeen Freyßleben als

zeugmeister durch Lienharten Peringer eingeantwurt

ist etc. Actum an phinztag vor sant Michelstag anno

etc. dreiundneunzig.« Diesem Blatte folgen nun die

Fig. 7. Abbildungen des älteren Materials, »des alten Inventars«,

ganz genau so wie im Münchener Codex. Man er-

kennt in vielen derselben die Hand und in nicht wenigen zum Mindesten die Werkstätte Kol derer's.

Weiters ergibt sich, dass die hier gegebenen Darstellungen, wenn wir auch auf Blatt i3 die frühe

Jahreszahl 1503 lesen, dennoch um etwas jünger und Copien der Originale Kölderer's sind; nur in

den Darstellungen der Landsknechte haben die Copisten den Veränderungen in deren Aeusserem, die

allerdings bei der kurzen Zwischenzeit sehr gering und unauffällig sind, Rechnung getragen. Nur

die Namensbezeichnungen weisen namhafte Aenderungen auf und es ist deutlich zu erkennen, dass der

Schreiber Angaben, die aus einer früheren Zeit stammten, vor Augen hatte. So finden wir, dass eine

Anzahl von Hauptstücken noch die alten Namen tragen. Der »Adler« heisst »Tirolerin«, der »Pfaben-

schwanz« und der alte »Weckauf« »Herzogin«, das »Einhorn von Baiern« der »Zorn« u. s. w.

Wenn auch hier ausdrücklich das alte Inventar wiedergegeben erscheint, so ist darum nicht etwa

anzunehmen, dass wir es mit jenem Zeuge allein zu thun haben, welcher von Erzherzog Sigismund

geschaffen wurde. Wir finden im Gegentheile Material, welches von Maximilian I., und zwar seit

1490 hergestellt, herrührt. Es zeigt sich das deutlich daraus, dass wir Geschütz- und andere Waffen-