146

Wendelin Boeheim.

Die Feuerwerksmörser begriff man zu jener Zeit auch unter dem Namen »Lerchlein«. Zur An-

fertigung der Feuerwerkskörper bediente sich der Kaiser seines Feuerwerkers Hans Schenk, dem er

1515 befiehlt, 200 Feuerwerkskugeln in der Grösse der Geschosse der »Puelerin« anzufertigen. Er habe

auch seinen Trabanten Hans von Göppingen abgesendet, damit derselbe die Herstellung dieses

Feuerwerkes von Schenk lerne, und diesem dafür ein Ehrenkleid bewilligt. Nachdem dieses Feuer-

werk aus der »Puelerin« nicht geschossen werden könne, so möge Alexander Endorfer unverweilt

zuerst eine, dann eine zweite Büchse dazu giessen. Diese sollten den Kaliber der »Puelerin« haben bei

einem Kugellauf von vier Kalibern; der Pul versack solle eineinhalb Kaliber messen und dünn wie eine

Haufnitz gegossen sein.1

Die Feuerwerkskörper bestanden mit Ausschluss aller explosiven Stoffe nur aus einem theilweise

mit Harz vermischten Brandsatz.

Vielleicht auf diese Geschützsorte bezieht sich die Stelle in den Notizblättern des Kaisers: »die

24 mersa sind zu schön gemalt«.

Bl. 63', oben: Abbildung eines Mörsers von Bronze mit Rundbohrung, in einer kistenförmigen,

aus Bohlen zusammengefügten Schleife hängend.

Darunter: Bronzekessel mit Verstärkung der Oberseite. Die Aussenseite ist spiralförmig cannelirt.

Die Verstärkung hat oben und an der Seite Henkel. Das Rohr hängt in einer einfachen Balkenschleife.

Unten: Abbildung eines Mörsers von Bronze mit Rundbohrung. Auf dem Mittelstück erblickt

man die Reliefs von Wappenschilden, in welchen der Bindenschild und Tirol in Farben gemalt sind. Die

Zündung mit Schale befindet sich links seitwärts. Dem Kammerstück ist eine weit vorstehende Metall-

platte angegossen. Das Rohr hängt in einer von rückwärts mit Eisenstangen verspreizten Ständer-

schleife. Die Richtung wird durch Holzkeile bewirkt. Zwischen den genannten Figuren sind vier

Brandballen, drei davon brennend, dargestellt.

Bl. 64 (42) oben: Abbildung eines Mörsers von Bronze, in einer Balkenschleife ruhend.

Darunter rechts: Mörserrohr von Bronze mit angegossener Stossplatte. Vorne finden sich vier be-

wegliche Klobenringe von Eisen, dazwischen Wappens.childe in Relief, in welchen in Farben der

Bindenschild und Tirol sichtbar ist. Links: Mörserrohr, gleich gestaltet mit dem vorherbeschriebenen.

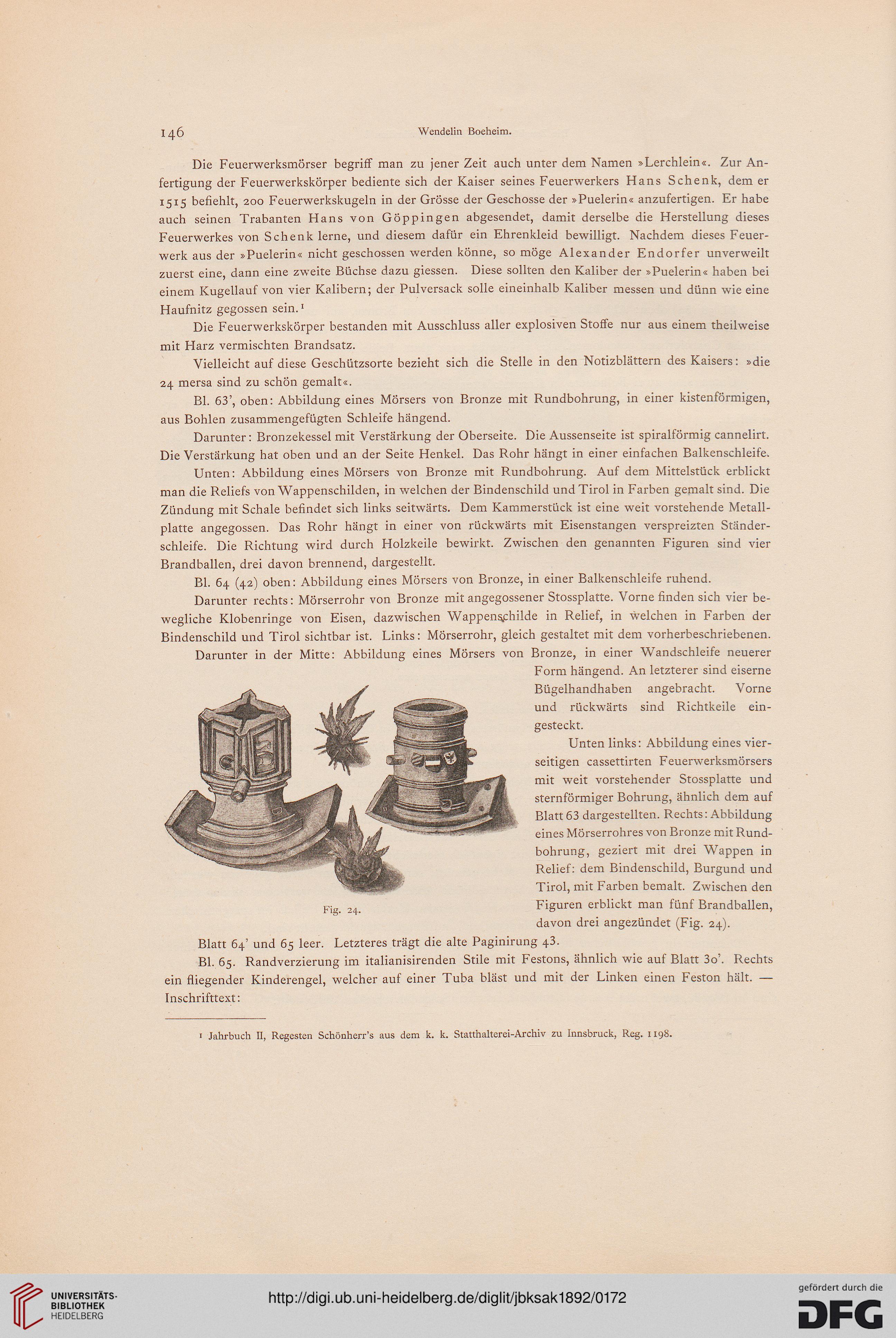

Darunter in der Mitte: Abbildung eines Mörsers von Bronze, in einer Wandschleife neuerer

Form hängend. An letzterer sind eiserne

Bügelhandhaben angebracht. Vorne

und rückwärts sind Richtkeile ein-

gesteckt.

Unten links: Abbildung eines vier-

seitigen cassettirten Feuerwerksmörsers

mit weit vorstehender Stossplatte und

sternförmiger Bohrung, ähnlich dem auf

Blatt 63 dargestellten. Rechts: Abbildung

eines Mörserrohres von Bronze mit Rund-

bohrung, geziert mit drei Wappen in

Relief: dem Bindenschild, Burgund und

Tirol, mit Farben bemalt. Zwischen den

Fig. 24. Figuren erblickt man fünf Brandballen,

davon drei angezündet (Fig. 24).

Blatt 64' und 65 leer. Letzteres trägt die alte Paginirung 43.

Bl. 65. Randverzierung im italianisirenden Stile mit Festons, ähnlich wie auf Blatt 3o'. Rechts

ein fliegender Kinderengel, welcher auf einer Tuba bläst und mit der Linken einen Feston hält. —

Inschrifttext:

1 Jahrbuch II, Regesten Schönherr's aus dem k. k. Statthalterei-Archiv zu Innsbruck, Reg. 1198.

Wendelin Boeheim.

Die Feuerwerksmörser begriff man zu jener Zeit auch unter dem Namen »Lerchlein«. Zur An-

fertigung der Feuerwerkskörper bediente sich der Kaiser seines Feuerwerkers Hans Schenk, dem er

1515 befiehlt, 200 Feuerwerkskugeln in der Grösse der Geschosse der »Puelerin« anzufertigen. Er habe

auch seinen Trabanten Hans von Göppingen abgesendet, damit derselbe die Herstellung dieses

Feuerwerkes von Schenk lerne, und diesem dafür ein Ehrenkleid bewilligt. Nachdem dieses Feuer-

werk aus der »Puelerin« nicht geschossen werden könne, so möge Alexander Endorfer unverweilt

zuerst eine, dann eine zweite Büchse dazu giessen. Diese sollten den Kaliber der »Puelerin« haben bei

einem Kugellauf von vier Kalibern; der Pul versack solle eineinhalb Kaliber messen und dünn wie eine

Haufnitz gegossen sein.1

Die Feuerwerkskörper bestanden mit Ausschluss aller explosiven Stoffe nur aus einem theilweise

mit Harz vermischten Brandsatz.

Vielleicht auf diese Geschützsorte bezieht sich die Stelle in den Notizblättern des Kaisers: »die

24 mersa sind zu schön gemalt«.

Bl. 63', oben: Abbildung eines Mörsers von Bronze mit Rundbohrung, in einer kistenförmigen,

aus Bohlen zusammengefügten Schleife hängend.

Darunter: Bronzekessel mit Verstärkung der Oberseite. Die Aussenseite ist spiralförmig cannelirt.

Die Verstärkung hat oben und an der Seite Henkel. Das Rohr hängt in einer einfachen Balkenschleife.

Unten: Abbildung eines Mörsers von Bronze mit Rundbohrung. Auf dem Mittelstück erblickt

man die Reliefs von Wappenschilden, in welchen der Bindenschild und Tirol in Farben gemalt sind. Die

Zündung mit Schale befindet sich links seitwärts. Dem Kammerstück ist eine weit vorstehende Metall-

platte angegossen. Das Rohr hängt in einer von rückwärts mit Eisenstangen verspreizten Ständer-

schleife. Die Richtung wird durch Holzkeile bewirkt. Zwischen den genannten Figuren sind vier

Brandballen, drei davon brennend, dargestellt.

Bl. 64 (42) oben: Abbildung eines Mörsers von Bronze, in einer Balkenschleife ruhend.

Darunter rechts: Mörserrohr von Bronze mit angegossener Stossplatte. Vorne finden sich vier be-

wegliche Klobenringe von Eisen, dazwischen Wappens.childe in Relief, in welchen in Farben der

Bindenschild und Tirol sichtbar ist. Links: Mörserrohr, gleich gestaltet mit dem vorherbeschriebenen.

Darunter in der Mitte: Abbildung eines Mörsers von Bronze, in einer Wandschleife neuerer

Form hängend. An letzterer sind eiserne

Bügelhandhaben angebracht. Vorne

und rückwärts sind Richtkeile ein-

gesteckt.

Unten links: Abbildung eines vier-

seitigen cassettirten Feuerwerksmörsers

mit weit vorstehender Stossplatte und

sternförmiger Bohrung, ähnlich dem auf

Blatt 63 dargestellten. Rechts: Abbildung

eines Mörserrohres von Bronze mit Rund-

bohrung, geziert mit drei Wappen in

Relief: dem Bindenschild, Burgund und

Tirol, mit Farben bemalt. Zwischen den

Fig. 24. Figuren erblickt man fünf Brandballen,

davon drei angezündet (Fig. 24).

Blatt 64' und 65 leer. Letzteres trägt die alte Paginirung 43.

Bl. 65. Randverzierung im italianisirenden Stile mit Festons, ähnlich wie auf Blatt 3o'. Rechts

ein fliegender Kinderengel, welcher auf einer Tuba bläst und mit der Linken einen Feston hält. —

Inschrifttext:

1 Jahrbuch II, Regesten Schönherr's aus dem k. k. Statthalterei-Archiv zu Innsbruck, Reg. 1198.