IÖ2

Wendelm Boeheim.

Deckel; dabei zwei Fässer, das eine mit Schwefelstangen angefüllt, und ein brennender Brandbolzen.

Unten etliche theilweise brennende Feuerwerkskörper und zwei Brandbolzen verschiedener Con-

struction.

Bl. 120 (78). Abbildung einer Anzahl hölzerner Mulden und Schlegel zum Gebrauche in der

Kriegsfeuerwerkerei.

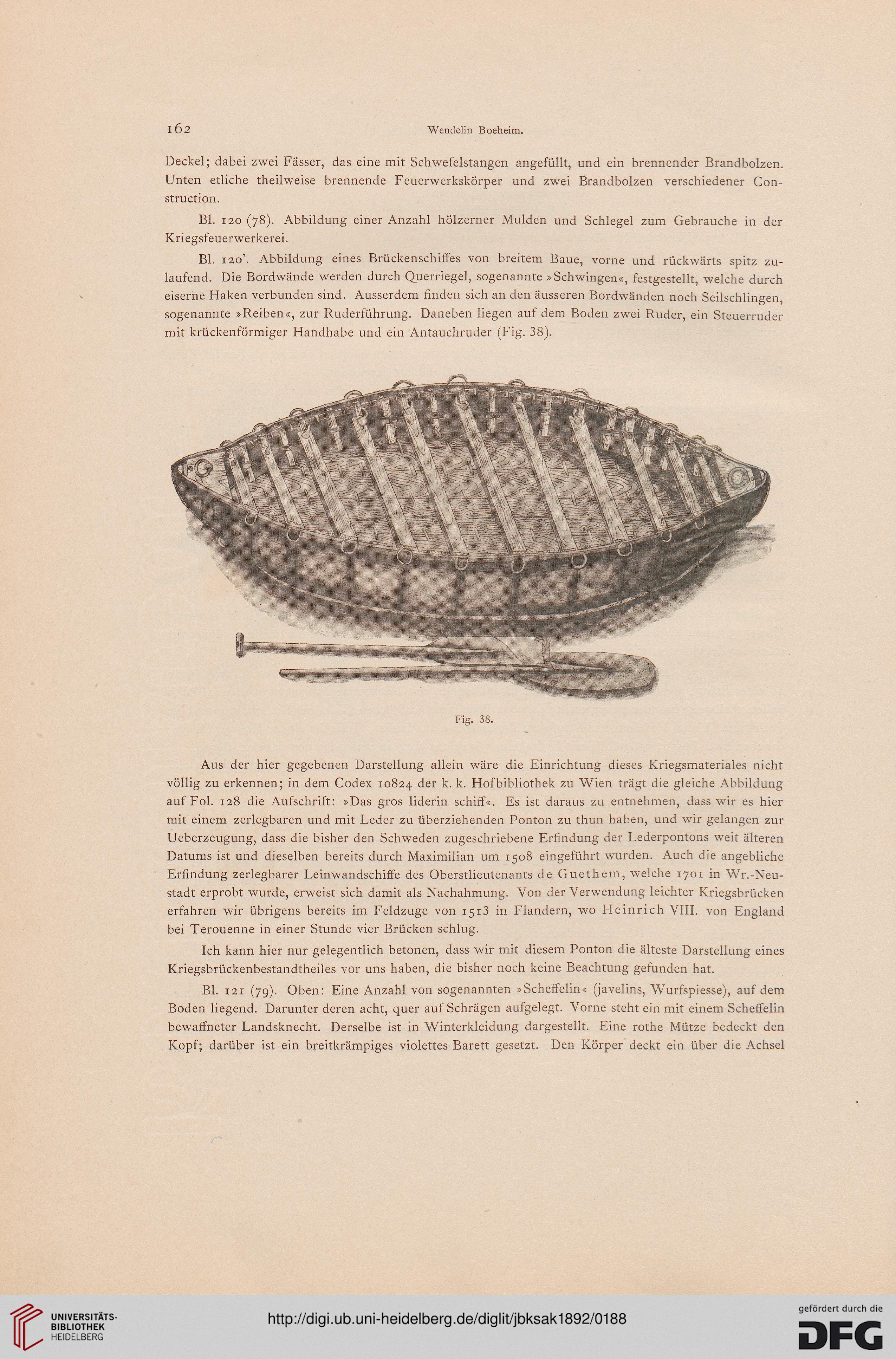

Bl. 120'. Abbildung eines Brückenschiffes von breitem Baue, vorne und rückwärts spitz zu-

laufend. Die Bordwände werden durch Querriegel, sogenannte »Schwingen«, festgestellt, welche durch

eiserne Haken verbunden sind. Ausserdem finden sich an den äusseren Bordwänden noch Seilschlingen,

sogenannte »Reiben«, zur Ruderführung. Daneben liegen auf dem Boden zwei Ruder, ein Steuerruder

mit krückenförmiger Handhabe und ein Antauchruder (Fig. 38).

Fig. 38.

Aus der hier gegebenen Darstellung allein wäre die Einrichtung dieses Kriegsmateriales nicht

völlig zu erkennen; in dem Codex 10824 der k. k. Hofbibliothek zu Wien trägt die gleiche Abbildung

auf Fol. 128 die Aufschrift: »Das gros liderin schiff«. Es ist daraus zu entnehmen, dass wir es hier

mit einem zerlegbaren und mit Leder zu überziehenden Ponton zu thun haben, und wir gelangen zur

Ueberzeugung, dass die bisher den Schweden zugeschriebene Erfindung der Lederpontons weit älteren

Datums ist und dieselben bereits durch Maximilian um 1508 eingeführt wurden. Auch die angebliche

Erfindung zerlegbarer Leinwandschiffe des Oberstlieutenants de Guethem, welche 1701 in Wr.-Neu-

stadt erprobt wurde, erweist sich damit als Nachahmung. Von der Verwendung leichter Kriegsbrücken

erfahren wir übrigens bereits im Feldzuge von 1513 in Flandern, wo Heinrich VIII. von England

bei Terouenne in einer Stunde vier Brücken schlug.

Ich kann hier nur gelegentlich betonen, dass wir mit diesem Ponton die älteste Darstellung eines

Kriegsbrückenbestandtheiles vor uns haben, die bisher noch keine Beachtung gefunden hat.

Bl. 121 (79). Oben: Eine Anzahl von sogenannten »Scheffelin« (javelins, Wurfspiesse), auf dem

Boden liegend. Darunter deren acht, quer auf Schrägen aufgelegt. Vorne steht ein mit einem Scheffelin

bewaffneter Landsknecht. Derselbe ist in Winterkleidung dargestellt. Eine rothe Mütze bedeckt den

Kopf; darüber ist ein breitkrämpiges violettes Barett gesetzt. Den Körper deckt ein über die Achsel

Wendelm Boeheim.

Deckel; dabei zwei Fässer, das eine mit Schwefelstangen angefüllt, und ein brennender Brandbolzen.

Unten etliche theilweise brennende Feuerwerkskörper und zwei Brandbolzen verschiedener Con-

struction.

Bl. 120 (78). Abbildung einer Anzahl hölzerner Mulden und Schlegel zum Gebrauche in der

Kriegsfeuerwerkerei.

Bl. 120'. Abbildung eines Brückenschiffes von breitem Baue, vorne und rückwärts spitz zu-

laufend. Die Bordwände werden durch Querriegel, sogenannte »Schwingen«, festgestellt, welche durch

eiserne Haken verbunden sind. Ausserdem finden sich an den äusseren Bordwänden noch Seilschlingen,

sogenannte »Reiben«, zur Ruderführung. Daneben liegen auf dem Boden zwei Ruder, ein Steuerruder

mit krückenförmiger Handhabe und ein Antauchruder (Fig. 38).

Fig. 38.

Aus der hier gegebenen Darstellung allein wäre die Einrichtung dieses Kriegsmateriales nicht

völlig zu erkennen; in dem Codex 10824 der k. k. Hofbibliothek zu Wien trägt die gleiche Abbildung

auf Fol. 128 die Aufschrift: »Das gros liderin schiff«. Es ist daraus zu entnehmen, dass wir es hier

mit einem zerlegbaren und mit Leder zu überziehenden Ponton zu thun haben, und wir gelangen zur

Ueberzeugung, dass die bisher den Schweden zugeschriebene Erfindung der Lederpontons weit älteren

Datums ist und dieselben bereits durch Maximilian um 1508 eingeführt wurden. Auch die angebliche

Erfindung zerlegbarer Leinwandschiffe des Oberstlieutenants de Guethem, welche 1701 in Wr.-Neu-

stadt erprobt wurde, erweist sich damit als Nachahmung. Von der Verwendung leichter Kriegsbrücken

erfahren wir übrigens bereits im Feldzuge von 1513 in Flandern, wo Heinrich VIII. von England

bei Terouenne in einer Stunde vier Brücken schlug.

Ich kann hier nur gelegentlich betonen, dass wir mit diesem Ponton die älteste Darstellung eines

Kriegsbrückenbestandtheiles vor uns haben, die bisher noch keine Beachtung gefunden hat.

Bl. 121 (79). Oben: Eine Anzahl von sogenannten »Scheffelin« (javelins, Wurfspiesse), auf dem

Boden liegend. Darunter deren acht, quer auf Schrägen aufgelegt. Vorne steht ein mit einem Scheffelin

bewaffneter Landsknecht. Derselbe ist in Winterkleidung dargestellt. Eine rothe Mütze bedeckt den

Kopf; darüber ist ein breitkrämpiges violettes Barett gesetzt. Den Körper deckt ein über die Achsel