Wendelin Boeheim.

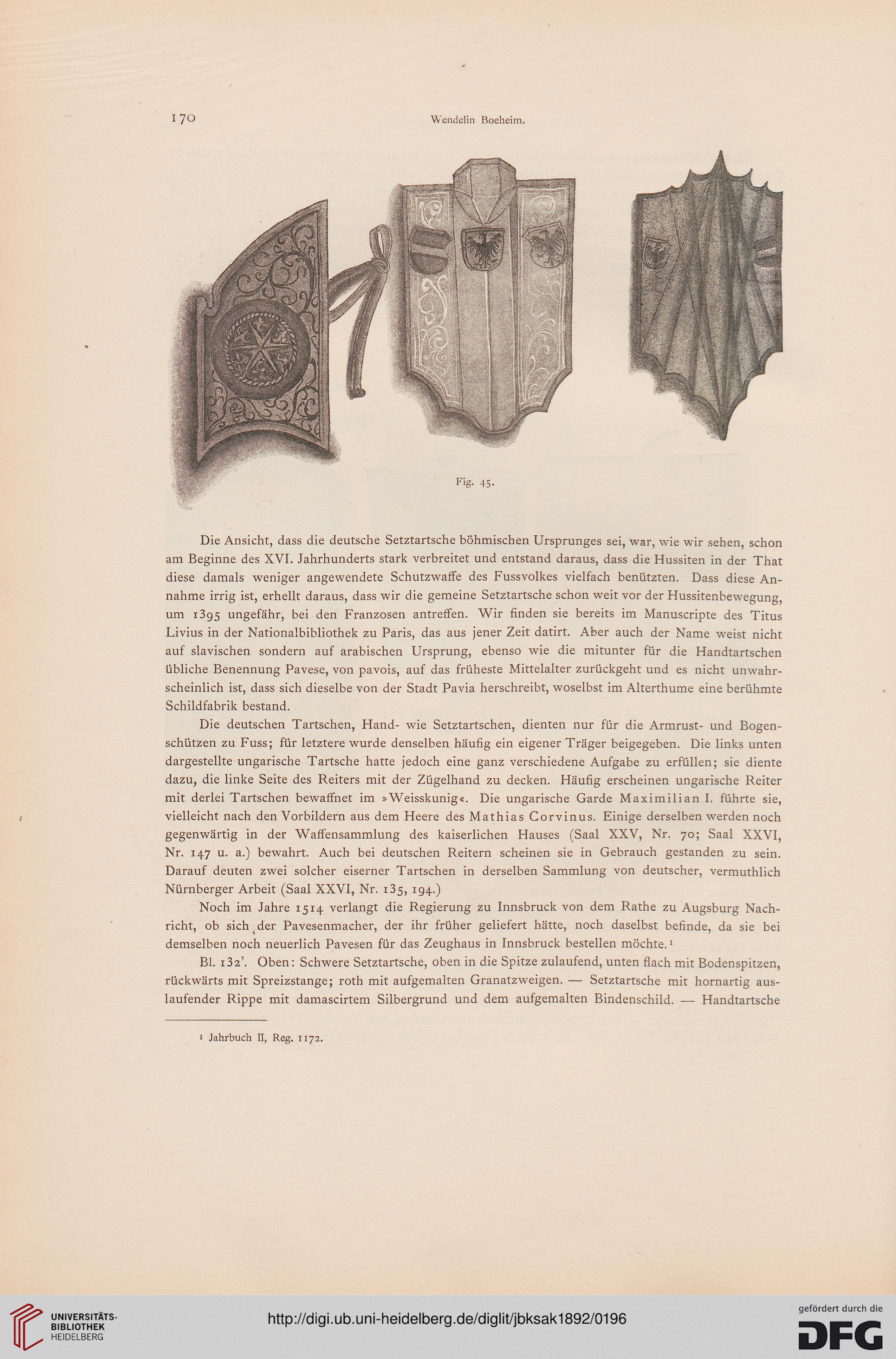

Fig. 45-

Die Ansicht, dass die deutsche Setztartsche böhmischen Ursprunges sei, war, wie wir sehen, schon

am Beginne des XVI. Jahrhunderts stark verbreitet und entstand daraus, dass die Hussiten in der That

diese damals weniger angewendete Schutzwaffe des Fussvolkes vielfach benützten. Dass diese An-

nahme irrig ist, erhellt daraus, dass wir die gemeine Setztartsche schon weit vor der Hussitenbewegung,

um 1395 ungefähr, bei den Franzosen antreffen. Wir finden sie bereits im Manuscripte des Titus

Livius in der Nationalbibliothek zu Paris, das aus jener Zeit datirt. Aber auch der Name weist nicht

auf slavischen sondern auf arabischen Ursprung, ebenso wie die mitunter für die Handtartschen

übliche Benennung Pavese, von pavois, auf das früheste Mittelalter zurückgeht und es nicht unwahr-

scheinlich ist, dass sich dieselbe von der Stadt Pavia herschreibt, woselbst im Alterthume eine berühmte

Schildfabrik bestand.

Die deutschen Tartschen, Hand- wie Setztartschen, dienten nur für die Armrust- und Bogen-

schützen zu Fuss; für letztere wurde denselben häufig ein eigener Träger beigegeben. Die links unten

dargestellte ungarische Tartsche hatte jedoch eine ganz verschiedene Aufgabe zu erfüllen; sie diente

dazu, die linke Seite des Reiters mit der Zügelhand zu decken. Häufig erscheinen ungarische Reiter

mit derlei Tartschen bewaffnet im »Weisskunig«. Die ungarische Garde Maximilian I. führte sie,

vielleicht nach den Vorbildern aus dem Heere des Mathias Corvinus. Einige derselben werden noch

gegenwärtig in der Waffensammlung des kaiserlichen Hauses (Saal XXV, Nr. 70; Saal XXVI,

Nr. 147 u. a.) bewahrt. Auch bei deutschen Reitern scheinen sie in Gebrauch gestanden zu sein.

Darauf deuten zwei solcher eiserner Tartschen in derselben Sammlung von deutscher, vermuthlich

Nürnberger Arbeit (Saal XXVI, Nr. 135, 194.)

Noch im Jahre 1514 verlangt die Regierung zu Innsbruck von dem Rathe zu Augsburg Nach-

richt, ob sich (der Pavesenmacher, der ihr früher geliefert hätte, noch daselbst befinde, da sie bei

demselben noch neuerlich Pavesen für das Zeughaus in Innsbruck bestellen möchte.1

Bl. i32'. Oben: Schwere Setztartsche, oben in die Spitze zulaufend, unten flach mit Bodenspitzen,

rückwärts mit Spreizstange; roth mit aufgemalten Granatzweigen. — Setztartsche mit hornartig aus-

laufender Rippe mit damascirtem Silbergrund und dem aufgemalten Bindenschild. — Handtartsche

1 Jahrbuch II, Reg. 1172.

Fig. 45-

Die Ansicht, dass die deutsche Setztartsche böhmischen Ursprunges sei, war, wie wir sehen, schon

am Beginne des XVI. Jahrhunderts stark verbreitet und entstand daraus, dass die Hussiten in der That

diese damals weniger angewendete Schutzwaffe des Fussvolkes vielfach benützten. Dass diese An-

nahme irrig ist, erhellt daraus, dass wir die gemeine Setztartsche schon weit vor der Hussitenbewegung,

um 1395 ungefähr, bei den Franzosen antreffen. Wir finden sie bereits im Manuscripte des Titus

Livius in der Nationalbibliothek zu Paris, das aus jener Zeit datirt. Aber auch der Name weist nicht

auf slavischen sondern auf arabischen Ursprung, ebenso wie die mitunter für die Handtartschen

übliche Benennung Pavese, von pavois, auf das früheste Mittelalter zurückgeht und es nicht unwahr-

scheinlich ist, dass sich dieselbe von der Stadt Pavia herschreibt, woselbst im Alterthume eine berühmte

Schildfabrik bestand.

Die deutschen Tartschen, Hand- wie Setztartschen, dienten nur für die Armrust- und Bogen-

schützen zu Fuss; für letztere wurde denselben häufig ein eigener Träger beigegeben. Die links unten

dargestellte ungarische Tartsche hatte jedoch eine ganz verschiedene Aufgabe zu erfüllen; sie diente

dazu, die linke Seite des Reiters mit der Zügelhand zu decken. Häufig erscheinen ungarische Reiter

mit derlei Tartschen bewaffnet im »Weisskunig«. Die ungarische Garde Maximilian I. führte sie,

vielleicht nach den Vorbildern aus dem Heere des Mathias Corvinus. Einige derselben werden noch

gegenwärtig in der Waffensammlung des kaiserlichen Hauses (Saal XXV, Nr. 70; Saal XXVI,

Nr. 147 u. a.) bewahrt. Auch bei deutschen Reitern scheinen sie in Gebrauch gestanden zu sein.

Darauf deuten zwei solcher eiserner Tartschen in derselben Sammlung von deutscher, vermuthlich

Nürnberger Arbeit (Saal XXVI, Nr. 135, 194.)

Noch im Jahre 1514 verlangt die Regierung zu Innsbruck von dem Rathe zu Augsburg Nach-

richt, ob sich (der Pavesenmacher, der ihr früher geliefert hätte, noch daselbst befinde, da sie bei

demselben noch neuerlich Pavesen für das Zeughaus in Innsbruck bestellen möchte.1

Bl. i32'. Oben: Schwere Setztartsche, oben in die Spitze zulaufend, unten flach mit Bodenspitzen,

rückwärts mit Spreizstange; roth mit aufgemalten Granatzweigen. — Setztartsche mit hornartig aus-

laufender Rippe mit damascirtem Silbergrund und dem aufgemalten Bindenschild. — Handtartsche

1 Jahrbuch II, Reg. 1172.