294

Alois Riegl.

Fi

16. Miniatur aus einer persischen

Bilderhandschrift vom Jahre 1528.

Bedeutung gewesenen, damals aber bereits überwiegend in decorativem Sinne angewendeten Motiv

zu thun haben. Dies schliesst natürlich nicht aus, dass der Typus mitunter auch für Darstellungen von

gegenständlicher Bedeutung Verwendung gefunden hat, sobald sich die Gelegenheit für eine solche

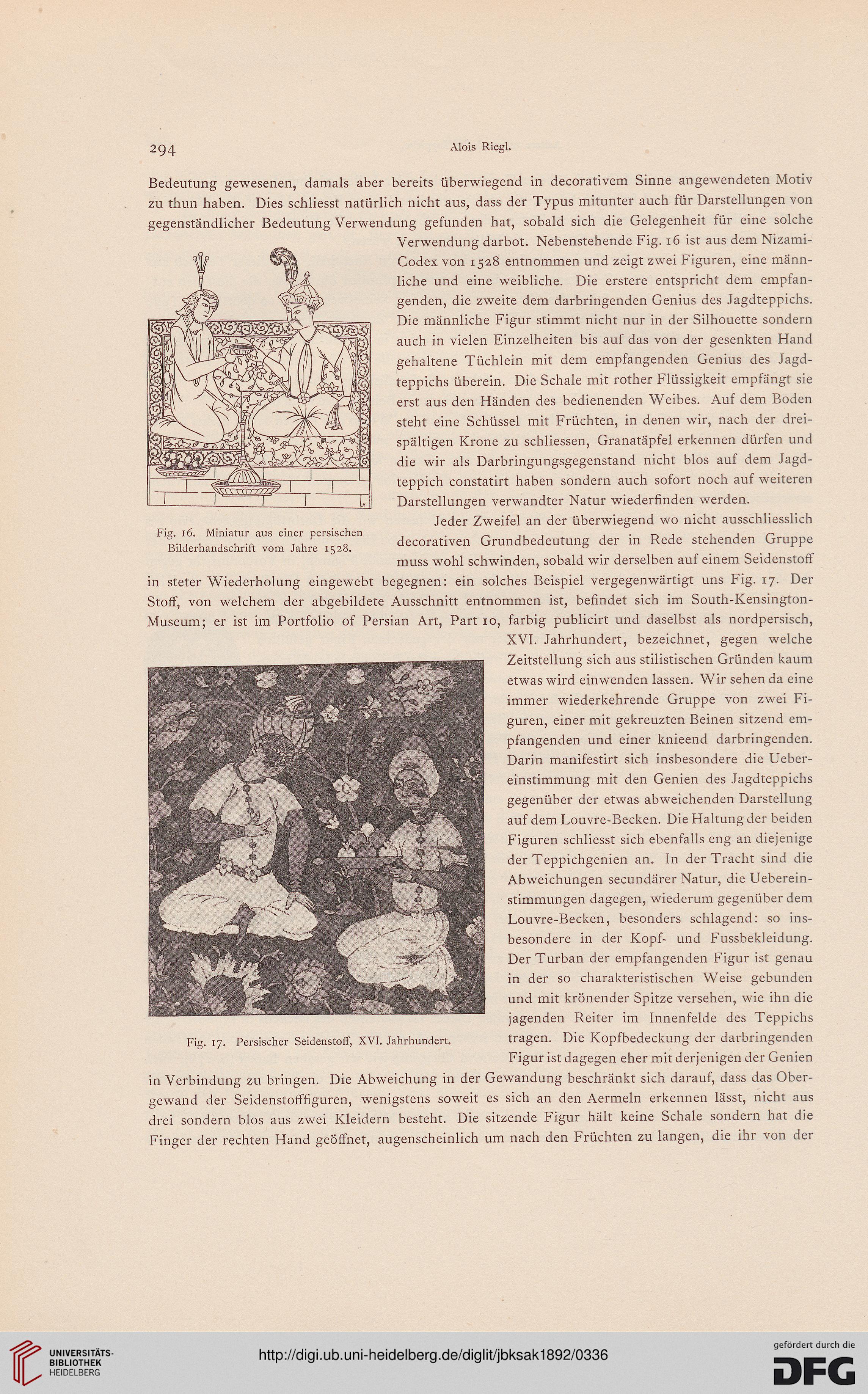

Verwendung darbot. Nebenstehende Fig. 16 ist aus dem Nizami-

Codex von 1528 entnommen und zeigt zwei Figuren, eine männ-

liche und eine weibliche. Die erstere entspricht dem empfan-

genden, die zweite dem darbringenden Genius des Jagdteppichs.

Die männliche Figur stimmt nicht nur in der Silhouette sondern

auch in vielen Einzelheiten bis auf das von der gesenkten Hand

gehaltene Tüchlein mit dem empfangenden Genius des Jagd-

teppichs überein. Die Schale mit rother Flüssigkeit empfängt sie

erst aus den Händen des bedienenden Weibes. Auf dem Boden

steht eine Schüssel mit Früchten, in denen wir, nach der drei-

spaltigen Krone zu schliessen, Granatäpfel erkennen dürfen und

die wir als Darbringungsgegenstand nicht blos auf dem Jagd-

teppich constatirt haben sondern auch sofort noch auf weiteren

Darstellungen verwandter Natur wiederfinden werden.

Jeder Zweifel an der überwiegend wo nicht ausschliesslich

decorativen Grundbedeutung der in Rede stehenden Gruppe

muss wohl schwinden, sobald wir derselben auf einem Seidenstoff

in steter Wiederholung eingewebt begegnen: ein solches Beispiel vergegenwärtigt uns Fig. 17. Der

Stoff, von welchem der abgebildete Ausschnitt entnommen ist, befindet sich im South-Kensington-

Museum; er ist im Portfolio of Persian Art, Part 10, farbig publicirt und daselbst als nordpersisch,

XVI. Jahrhundert, bezeichnet, gegen welche

Zeitstellung sich aus stilistischen Gründen kaum

etwas wird einwenden lassen. Wir sehen da eine

immer wiederkehrende Gruppe von zwei Fi-

guren, einer mit gekreuzten Beinen sitzend em-

pfangenden und einer knieend darbringenden.

Darin manifestirt sich insbesondere die Ueber-

einstimmung mit den Genien des Jagdteppichs

gegenüber der etwas abweichenden Darstellung

auf dem Louvre-Becken. Die Haltung der beiden

Figuren schliesst sich ebenfalls eng an diejenige

der Teppichgenien an. In der Tracht sind die

Abweichungen secundärer Natur, die Ueberein-

stimmungen dagegen, wiederum gegenüber dem

Louvre-Becken, besonders schlagend: so ins-

besondere in der Kopf- und Fussbekleidung.

Der Turban der empfangenden Figur ist genau

in der so charakteristischen Weise gebunden

und mit krönender Spitze versehen, wie ihn die

jagenden Reiter im Innenfelde des Teppichs

tragen. Die Kopfbedeckung der darbringenden

Figur ist dagegen eher mit derjenigen der Genien

in Verbindung zu bringen. Die Abweichung in der Gewandung beschränkt sich darauf, dass das Ober-

gewand der Seidenstofffiguren, wenigstens soweit es sich an den Aermeln erkennen lässt, nicht aus

drei sondern blos aus zwei Kleidern besteht. Die sitzende Figur hält keine Schale sondern hat die

Finger der rechten Hand geöffnet, augenscheinlich um nach den Früchten zu langen, die ihr von der

Fig. 17. Persischer Seidenstoff, XVI. Jahrhundert.

Alois Riegl.

Fi

16. Miniatur aus einer persischen

Bilderhandschrift vom Jahre 1528.

Bedeutung gewesenen, damals aber bereits überwiegend in decorativem Sinne angewendeten Motiv

zu thun haben. Dies schliesst natürlich nicht aus, dass der Typus mitunter auch für Darstellungen von

gegenständlicher Bedeutung Verwendung gefunden hat, sobald sich die Gelegenheit für eine solche

Verwendung darbot. Nebenstehende Fig. 16 ist aus dem Nizami-

Codex von 1528 entnommen und zeigt zwei Figuren, eine männ-

liche und eine weibliche. Die erstere entspricht dem empfan-

genden, die zweite dem darbringenden Genius des Jagdteppichs.

Die männliche Figur stimmt nicht nur in der Silhouette sondern

auch in vielen Einzelheiten bis auf das von der gesenkten Hand

gehaltene Tüchlein mit dem empfangenden Genius des Jagd-

teppichs überein. Die Schale mit rother Flüssigkeit empfängt sie

erst aus den Händen des bedienenden Weibes. Auf dem Boden

steht eine Schüssel mit Früchten, in denen wir, nach der drei-

spaltigen Krone zu schliessen, Granatäpfel erkennen dürfen und

die wir als Darbringungsgegenstand nicht blos auf dem Jagd-

teppich constatirt haben sondern auch sofort noch auf weiteren

Darstellungen verwandter Natur wiederfinden werden.

Jeder Zweifel an der überwiegend wo nicht ausschliesslich

decorativen Grundbedeutung der in Rede stehenden Gruppe

muss wohl schwinden, sobald wir derselben auf einem Seidenstoff

in steter Wiederholung eingewebt begegnen: ein solches Beispiel vergegenwärtigt uns Fig. 17. Der

Stoff, von welchem der abgebildete Ausschnitt entnommen ist, befindet sich im South-Kensington-

Museum; er ist im Portfolio of Persian Art, Part 10, farbig publicirt und daselbst als nordpersisch,

XVI. Jahrhundert, bezeichnet, gegen welche

Zeitstellung sich aus stilistischen Gründen kaum

etwas wird einwenden lassen. Wir sehen da eine

immer wiederkehrende Gruppe von zwei Fi-

guren, einer mit gekreuzten Beinen sitzend em-

pfangenden und einer knieend darbringenden.

Darin manifestirt sich insbesondere die Ueber-

einstimmung mit den Genien des Jagdteppichs

gegenüber der etwas abweichenden Darstellung

auf dem Louvre-Becken. Die Haltung der beiden

Figuren schliesst sich ebenfalls eng an diejenige

der Teppichgenien an. In der Tracht sind die

Abweichungen secundärer Natur, die Ueberein-

stimmungen dagegen, wiederum gegenüber dem

Louvre-Becken, besonders schlagend: so ins-

besondere in der Kopf- und Fussbekleidung.

Der Turban der empfangenden Figur ist genau

in der so charakteristischen Weise gebunden

und mit krönender Spitze versehen, wie ihn die

jagenden Reiter im Innenfelde des Teppichs

tragen. Die Kopfbedeckung der darbringenden

Figur ist dagegen eher mit derjenigen der Genien

in Verbindung zu bringen. Die Abweichung in der Gewandung beschränkt sich darauf, dass das Ober-

gewand der Seidenstofffiguren, wenigstens soweit es sich an den Aermeln erkennen lässt, nicht aus

drei sondern blos aus zwei Kleidern besteht. Die sitzende Figur hält keine Schale sondern hat die

Finger der rechten Hand geöffnet, augenscheinlich um nach den Früchten zu langen, die ihr von der

Fig. 17. Persischer Seidenstoff, XVI. Jahrhundert.