8

Karl Domanig.

zum Treiben und Giessen, lässt ja auch die Auslegung zu, dass der Künstler ihnen seine Compositionen

zur beliebigen Verwendung überlassen habe. Thatsächlich existirt, nach brieflicher Mittheilung des

Herrn Prof. Schricker in Strassburg, eine Madonna von Hans Stampfer, angebracht an einem Pokale

vom Jahre 1545, welche »in merkwürdiger und ergötzlicher Weise mit der Figur der Charitas (des

Kehlheimersteines) übereinstimmt; nur dass hier das eine Kind rechts (vom Beschauer) fehlt.«

Um so sicherer darf, auch in der Ausführung, unserem Meister das folgende Stück zugeschrieben

werden:

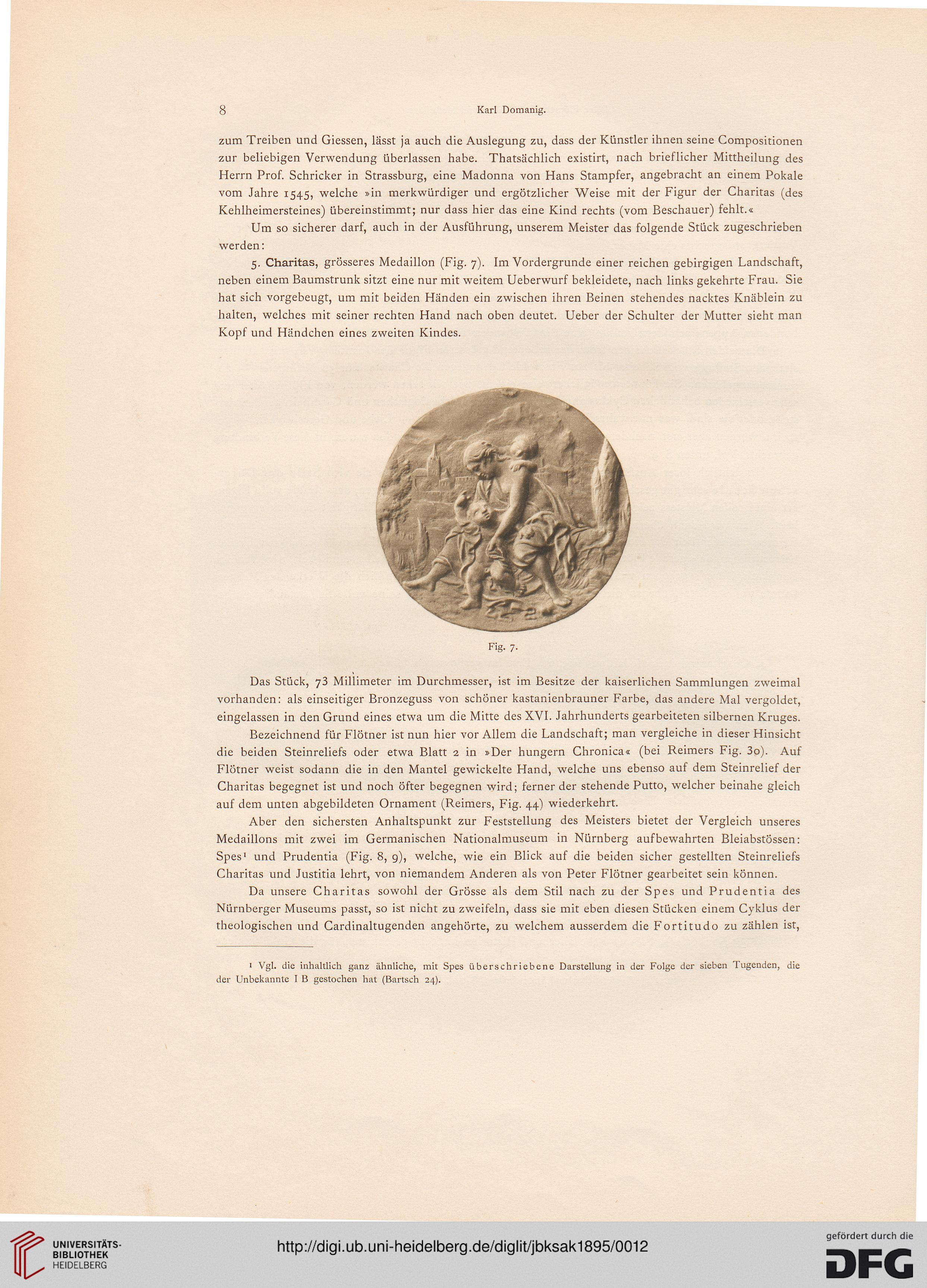

5. Charitas, grösseres Medaillon (Fig. 7). Im Vordergrunde einer reichen gebirgigen Landschaft,

neben einem Baumstrunk sitzt eine nur mit weitem Ueberwurf bekleidete, nach links gekehrte Frau. Sie

hat sich vorgebeugt, um mit beiden Händen ein zwischen ihren Beinen stehendes nacktes Knäblein zu

halten, welches mit seiner rechten Hand nach oben deutet. Ueber der Schulter der Mutter sieht man

Kopf und Händchen eines zweiten Kindes.

Fig. 7.

Das Stück, 73 Millimeter im Durchmesser, ist im Besitze der kaiserlichen Sammlungen zweimal

vorhanden: als einseitiger Bronzeguss von schöner kastanienbrauner Farbe, das andere Mal vergoldet,

eingelassen in den Grund eines etwa um die Mitte des XVI. Jahrhunderts gearbeiteten silbernen Kruges.

Bezeichnend für Flötner ist nun hier vor Allem die Landschaft; man vergleiche in dieser Hinsicht

die beiden Steinreliefs oder etwa Blatt 2 in »Der hungern Chronica« (bei Reimers Fig. 3o). Auf

Flötner weist sodann die in den Mantel gewickelte Hand, welche uns ebenso auf dem Steinrelief der

Charitas begegnet ist und noch öfter begegnen wird; ferner der stehende Putto, welcher beinahe gleich

auf dem unten abgebildeten Ornament (Reimers, Fig. 44) wiederkehrt.

Aber den sichersten Anhaltspunkt zur Feststellung des Meisters bietet der Vergleich unseres

Medaillons mit zwei im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg aufbewahrten Bleiabstössen:

Spes1 und Prudentia (Fig. 8, 9), welche, wie ein Blick auf die beiden sicher gestellten Steinreliefs

Charitas und Justitia lehrt, von niemandem Anderen als von Peter Flötner gearbeitet sein können.

Da unsere Charitas sowohl der Grösse als dem Stil nach zu der Spes und Prudentia des

Nürnberger Museums passt, so ist nicht zu zweifeln, dass sie mit eben diesen Stücken einem Cyklus der

theologischen und Cardinaltugenden angehörte, zu welchem ausserdem die Fortitudo zu zählen ist,

1 Vgl. die inhaltlich ganz ähnliche, mit Spes überschriebene Darstellung in der Folge der sieben Tugenden, die

der Unbekannte I B gestochen hat (Bartsch 24).

Karl Domanig.

zum Treiben und Giessen, lässt ja auch die Auslegung zu, dass der Künstler ihnen seine Compositionen

zur beliebigen Verwendung überlassen habe. Thatsächlich existirt, nach brieflicher Mittheilung des

Herrn Prof. Schricker in Strassburg, eine Madonna von Hans Stampfer, angebracht an einem Pokale

vom Jahre 1545, welche »in merkwürdiger und ergötzlicher Weise mit der Figur der Charitas (des

Kehlheimersteines) übereinstimmt; nur dass hier das eine Kind rechts (vom Beschauer) fehlt.«

Um so sicherer darf, auch in der Ausführung, unserem Meister das folgende Stück zugeschrieben

werden:

5. Charitas, grösseres Medaillon (Fig. 7). Im Vordergrunde einer reichen gebirgigen Landschaft,

neben einem Baumstrunk sitzt eine nur mit weitem Ueberwurf bekleidete, nach links gekehrte Frau. Sie

hat sich vorgebeugt, um mit beiden Händen ein zwischen ihren Beinen stehendes nacktes Knäblein zu

halten, welches mit seiner rechten Hand nach oben deutet. Ueber der Schulter der Mutter sieht man

Kopf und Händchen eines zweiten Kindes.

Fig. 7.

Das Stück, 73 Millimeter im Durchmesser, ist im Besitze der kaiserlichen Sammlungen zweimal

vorhanden: als einseitiger Bronzeguss von schöner kastanienbrauner Farbe, das andere Mal vergoldet,

eingelassen in den Grund eines etwa um die Mitte des XVI. Jahrhunderts gearbeiteten silbernen Kruges.

Bezeichnend für Flötner ist nun hier vor Allem die Landschaft; man vergleiche in dieser Hinsicht

die beiden Steinreliefs oder etwa Blatt 2 in »Der hungern Chronica« (bei Reimers Fig. 3o). Auf

Flötner weist sodann die in den Mantel gewickelte Hand, welche uns ebenso auf dem Steinrelief der

Charitas begegnet ist und noch öfter begegnen wird; ferner der stehende Putto, welcher beinahe gleich

auf dem unten abgebildeten Ornament (Reimers, Fig. 44) wiederkehrt.

Aber den sichersten Anhaltspunkt zur Feststellung des Meisters bietet der Vergleich unseres

Medaillons mit zwei im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg aufbewahrten Bleiabstössen:

Spes1 und Prudentia (Fig. 8, 9), welche, wie ein Blick auf die beiden sicher gestellten Steinreliefs

Charitas und Justitia lehrt, von niemandem Anderen als von Peter Flötner gearbeitet sein können.

Da unsere Charitas sowohl der Grösse als dem Stil nach zu der Spes und Prudentia des

Nürnberger Museums passt, so ist nicht zu zweifeln, dass sie mit eben diesen Stücken einem Cyklus der

theologischen und Cardinaltugenden angehörte, zu welchem ausserdem die Fortitudo zu zählen ist,

1 Vgl. die inhaltlich ganz ähnliche, mit Spes überschriebene Darstellung in der Folge der sieben Tugenden, die

der Unbekannte I B gestochen hat (Bartsch 24).