Peter Flötner als Plastiker und Medailleur. g

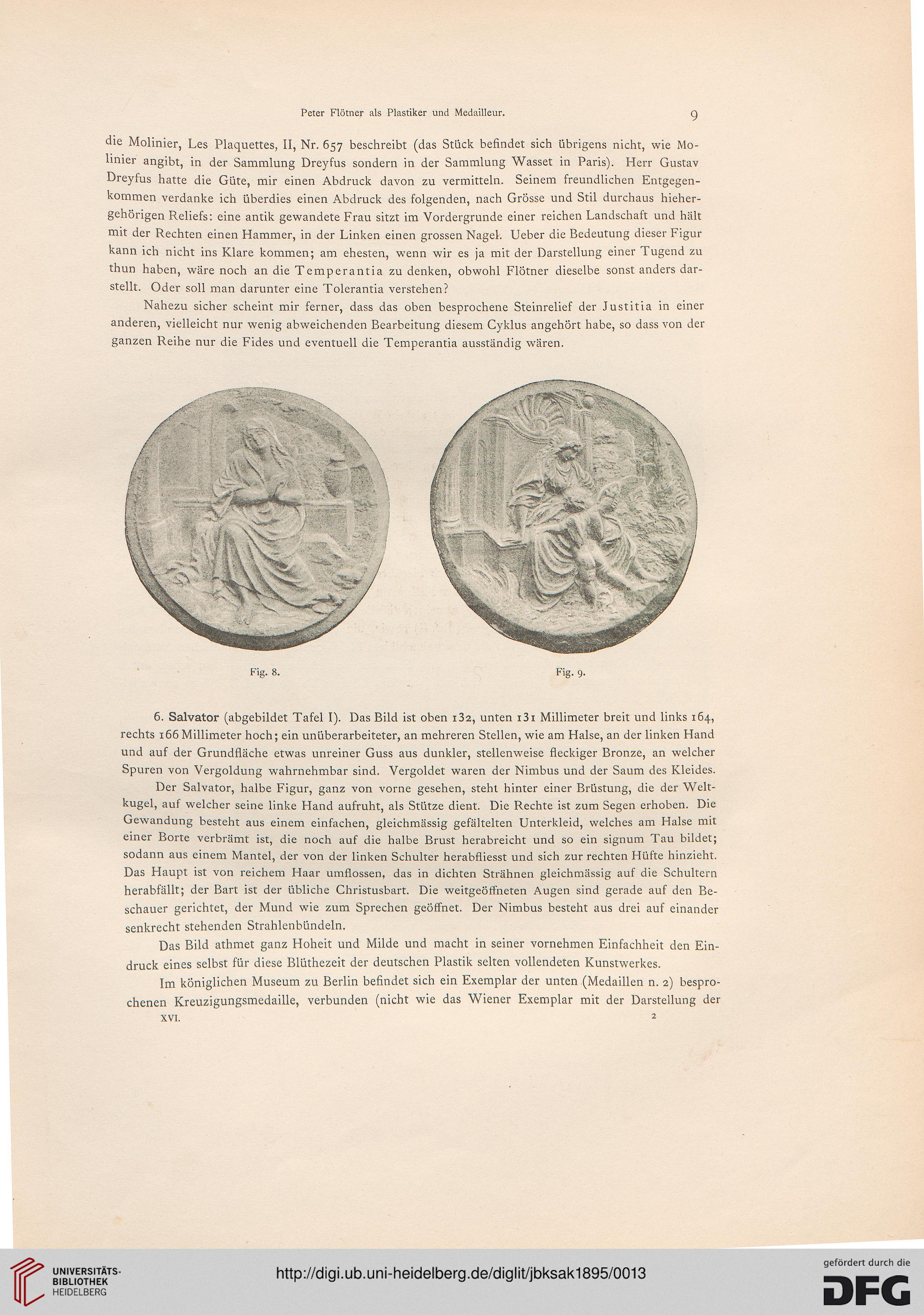

die Molinier, Les Plaquettes, II, Nr. 657 beschreibt (das Stück befindet sich übrigens nicht, wie Mo-

linier angibt, in der Sammlung Dreyfus sondern in der Sammlung Wasset in Paris). Herr Gustav

Dreyfus hatte die Güte, mir einen Abdruck davon zu vermitteln. Seinem freundlichen Entgegen-

kommen verdanke ich überdies einen Abdruck des folgenden, nach Grösse und Stil durchaus hieher-

gehörigen Reliefs: eine antik gewandete Frau sitzt im Vordergrunde einer reichen Landschaft und hält

mit der Rechten einen Hammer, in der Linken einen grossen Nagel. Ueber die Bedeutung dieser Figur

kann ich nicht ins Klare kommen; am ehesten, wenn wir es ja mit der Darstellung einer Tugend zu

thun haben, wäre noch an die Temperantia zu denken, obwohl Flötner dieselbe sonst anders dar-

stellt. Oder soll man darunter eine Tolerantia verstehen?

Nahezu sicher scheint mir ferner, dass das oben besprochene Steinrelief der Justitia in einer

anderen, vielleicht nur wenig abweichenden Bearbeitung diesem Cyklus angehört habe, so dass von der

ganzen Reihe nur die Fides und eventuell die Temperantia ausständig wären.

Fig. 8. Fig. 9.

6. Salvator (abgebildet Tafel I). Das Bild ist oben i32, unten i3i Millimeter breit und links 164,

rechts 166 Millimeter hoch; ein unüberarbeiteter, an mehreren Stellen, wie am Halse, an der linken Hand

und auf der Grundfläche etwas unreiner Guss aus dunkler, stellenweise fleckiger Bronze, an welcher

Spuren von Vergoldung wahrnehmbar sind. Vergoldet waren der Nimbus und der Saum des Kleides.

Der Salvator, halbe Figur, ganz von vorne gesehen, steht hinter einer Brüstung, die der Welt-

kugel, auf welcher seine linke Hand aufruht, als Stütze dient. Die Rechte ist zum Segen erhoben. Die

Gewandung besteht aus einem einfachen, gleichmässig gefältelten Unterkleid, welches am Halse mit

einer Borte verbrämt ist, die noch auf die halbe Brust herabreicht und so ein signum Tau bildet;

sodann aus einem Mantel, der von der linken Schulter herabfliesst und sich zur rechten Hüfte hinzieht.

Das Haupt ist von reichem Haar umflossen, das in dichten Strähnen gleichmässig auf die Schultern

herabfällt; der Bart ist der übliche Christusbart. Die weitgeöffneten Augen sind gerade auf den Be-

schauer gerichtet, der Mund wie zum Sprechen geöffnet. Der Nimbus besteht aus drei auf einander

senkrecht stehenden Strahlenbündeln.

Das Bild athmet ganz Hoheit und Milde und macht in seiner vornehmen Einfachheit den Ein-

druck eines selbst für diese Blüthezeit der deutschen Plastik selten vollendeten Kunstwerkes.

Im königlichen Museum zu Berlin befindet sich ein Exemplar der unten (Medaillen n. 2) bespro-

chenen Kreuzigungsmedaille, verbunden (nicht wie das Wiener Exemplar mit der Darstellung der

xvi. 2

die Molinier, Les Plaquettes, II, Nr. 657 beschreibt (das Stück befindet sich übrigens nicht, wie Mo-

linier angibt, in der Sammlung Dreyfus sondern in der Sammlung Wasset in Paris). Herr Gustav

Dreyfus hatte die Güte, mir einen Abdruck davon zu vermitteln. Seinem freundlichen Entgegen-

kommen verdanke ich überdies einen Abdruck des folgenden, nach Grösse und Stil durchaus hieher-

gehörigen Reliefs: eine antik gewandete Frau sitzt im Vordergrunde einer reichen Landschaft und hält

mit der Rechten einen Hammer, in der Linken einen grossen Nagel. Ueber die Bedeutung dieser Figur

kann ich nicht ins Klare kommen; am ehesten, wenn wir es ja mit der Darstellung einer Tugend zu

thun haben, wäre noch an die Temperantia zu denken, obwohl Flötner dieselbe sonst anders dar-

stellt. Oder soll man darunter eine Tolerantia verstehen?

Nahezu sicher scheint mir ferner, dass das oben besprochene Steinrelief der Justitia in einer

anderen, vielleicht nur wenig abweichenden Bearbeitung diesem Cyklus angehört habe, so dass von der

ganzen Reihe nur die Fides und eventuell die Temperantia ausständig wären.

Fig. 8. Fig. 9.

6. Salvator (abgebildet Tafel I). Das Bild ist oben i32, unten i3i Millimeter breit und links 164,

rechts 166 Millimeter hoch; ein unüberarbeiteter, an mehreren Stellen, wie am Halse, an der linken Hand

und auf der Grundfläche etwas unreiner Guss aus dunkler, stellenweise fleckiger Bronze, an welcher

Spuren von Vergoldung wahrnehmbar sind. Vergoldet waren der Nimbus und der Saum des Kleides.

Der Salvator, halbe Figur, ganz von vorne gesehen, steht hinter einer Brüstung, die der Welt-

kugel, auf welcher seine linke Hand aufruht, als Stütze dient. Die Rechte ist zum Segen erhoben. Die

Gewandung besteht aus einem einfachen, gleichmässig gefältelten Unterkleid, welches am Halse mit

einer Borte verbrämt ist, die noch auf die halbe Brust herabreicht und so ein signum Tau bildet;

sodann aus einem Mantel, der von der linken Schulter herabfliesst und sich zur rechten Hüfte hinzieht.

Das Haupt ist von reichem Haar umflossen, das in dichten Strähnen gleichmässig auf die Schultern

herabfällt; der Bart ist der übliche Christusbart. Die weitgeöffneten Augen sind gerade auf den Be-

schauer gerichtet, der Mund wie zum Sprechen geöffnet. Der Nimbus besteht aus drei auf einander

senkrecht stehenden Strahlenbündeln.

Das Bild athmet ganz Hoheit und Milde und macht in seiner vornehmen Einfachheit den Ein-

druck eines selbst für diese Blüthezeit der deutschen Plastik selten vollendeten Kunstwerkes.

Im königlichen Museum zu Berlin befindet sich ein Exemplar der unten (Medaillen n. 2) bespro-

chenen Kreuzigungsmedaille, verbunden (nicht wie das Wiener Exemplar mit der Darstellung der

xvi. 2