Peter Flötner als Plastiker und Medailleur.

i3

Und nun ein Seitenstück zu dieser Holzschnittfolge Flötner's! Es ist die Folge von 12

kleinen Reliefbildern, welche sich in der Sammlung kunstindustrieller Gegenstände des Allerhöchsten

Kaiserhauses befindet.1 Sie zeigt dieselben ersten Könige und Fürsten deutscher Nation, und zwar, wie

sich auf den ersten Blick ergibt, grösstentheils unter Anlehnung an die Flötner'schen Holzschnitte. Bei

einigen ist, worauf ich im Einzelnen zurückkomme, diese Anlehnung eine derartige, dass wir sagen

müssen, der Künstler habe sich seiner Selbstständigkeit nahezu begeben; bei anderen dagegen gewahren

wir eine vollständig neue Auffassung, doch durchwegs ein und denselben Stil, dieselbe Formengebung.

Wenn nun schon diese eigenthümliche Stellung des

Bildhauers zum Holzschneider im Zusammenhalte mit

der offenkundigen Meisterschaft Beider sich schwer-

lich anders erklären lässt, als indem wir den Einen

mit dem Andern identificiren, in dem Holzschneider

Flötner auch den Meister der Silberreliefs erblicken: so

drängen aber ausserdem zu dieser Annahme eine Reihe

stilistischer Wahrnehmungen. Ich weise hin auf die

landschaftlichen Hintergründe der Reliefs, auf den

Baumschlag, insbesondere die Vorliebe für kahle Baum-

strünke, auf die (bei Arminius und Karl dem Grossen)

in den Mantel gehüllte Hand, auf den so bezeichnenden

Faltenwurf.

Die Reliefs, sämmtlich von 46—47 Millimeter

Höhe und 3i—32 Millimeter Breite, sind aus Silber

gegossen und in schmale Ebenholzrahmen eingelassen,

welche Ringelchen zum Aufhängen tragen. Alle Fi-

guren, stehend, in ganzer Gestalt, füllen die Höhe der

Bildfläche aufs knappste aus und sind mit reichen

landschaftlichen Hintergründen versehen. Inschriften

fehlen, ebenso ein Monogramm. Die Reliefs sind, wie

es scheint, nach Wachsmodellen hergestellt, sehr sauber

gegossen; der Grund ist ciselirt; an wenigen Stellen sind

auch die Figuren mit dem Stichel leicht überarbeitet.

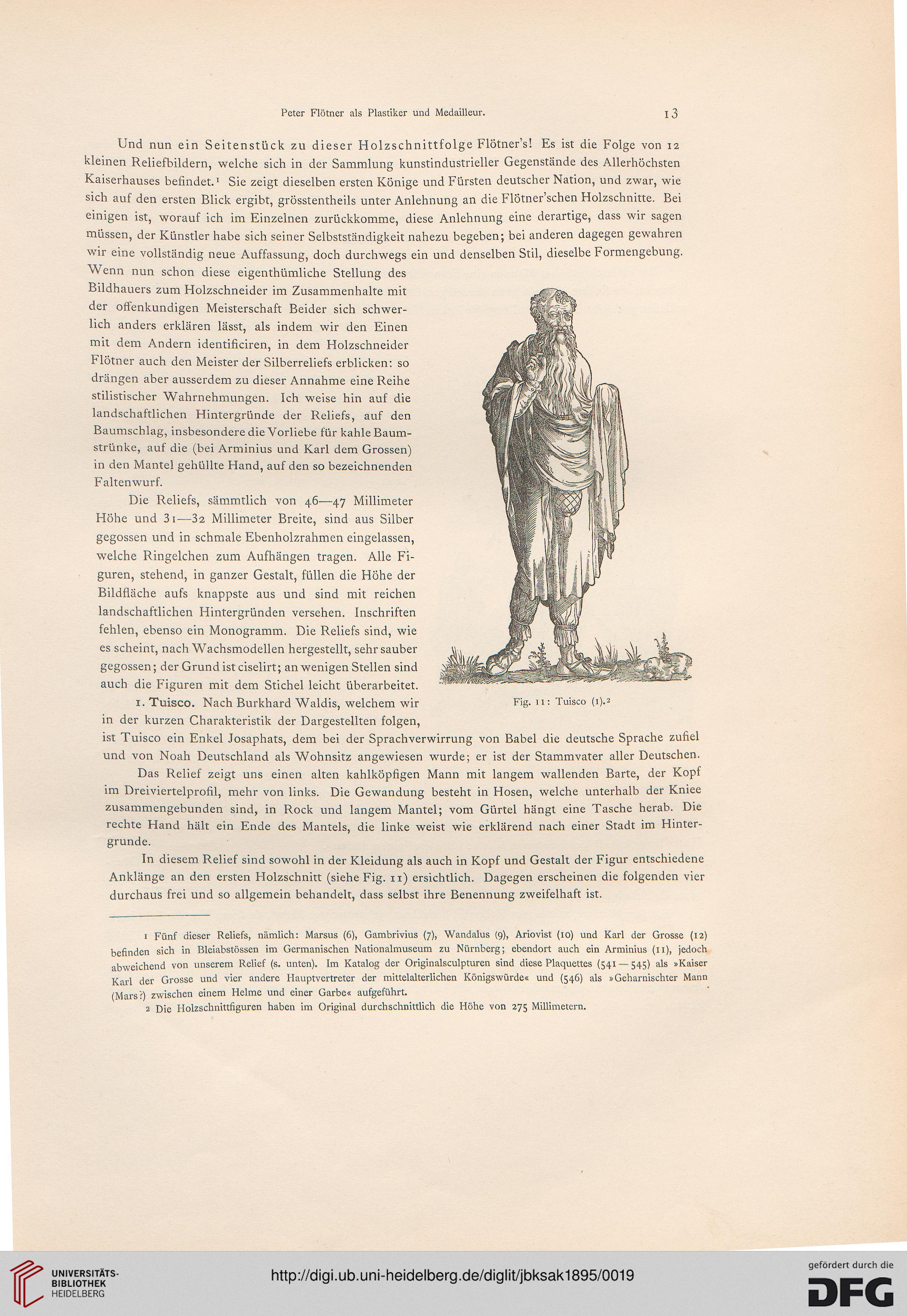

1. Tuisco. Nach Burkhard Waldis, welchem wir Fig. 11: Tuisco

in der kurzen Charakteristik der Dargestellten folgen,

ist Tuisco ein Enkel Josaphats, dem bei der Sprachverwirrung von Babel die deutsche Sprache zufiel

und von Noah Deutschland als "Wohnsitz angewiesen wurde; er ist der Stammvater aller Deutschen.

Das Relief zeigt uns einen alten kahlköpfigen Mann mit langem wallenden Barte, der Kopf

im Dreiviertelprofil, mehr von links. Die Gewandung besteht in Hosen, welche unterhalb der Kniee

zusammengebunden sind, in Rock und langem Mantel; vom Gürtel hängt eine Tasche herab. Die

rechte Hand hält ein Ende des Mantels, die linke weist wie erklärend nach einer Stadt im Hinter-

grunde.

In diesem Relief sind sowohl in der Kleidung als auch in Kopf und Gestalt der Figur entschiedene

Anklänge an den ersten Holzschnitt (siehe Fig. 11) ersichtlich. Dagegen erscheinen die folgenden vier

durchaus frei und so allgemein behandelt, dass selbst ihre Benennung zweifelhaft ist.

1 Fünf dieser Reliefs, nämlich: Marsus (6), Gambrivius (7), Wandalus (9), Ariovist (10) und Karl der Grosse (12)

befinden sich in Bleiabstössen im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg; ebcndort auch ein Arminius (11), jedoch

abweichend von unserem Relief (s. unten). Im Katalog der Originalsculpturen sind diese Plaquettes (541 — 545) als »Kaiser

Karl der Grosse und vier andere Hauptvertreter der mittelalterlichen Königswürde« und (546) als »Geharnischter Mann

(Mars?) zwischen einem Helme und einer Garbe« aufgeführt.

2 Die Holzschnittfiguren haben im Original durchschnittlich die Höhe von 275 Millimetern.

i3

Und nun ein Seitenstück zu dieser Holzschnittfolge Flötner's! Es ist die Folge von 12

kleinen Reliefbildern, welche sich in der Sammlung kunstindustrieller Gegenstände des Allerhöchsten

Kaiserhauses befindet.1 Sie zeigt dieselben ersten Könige und Fürsten deutscher Nation, und zwar, wie

sich auf den ersten Blick ergibt, grösstentheils unter Anlehnung an die Flötner'schen Holzschnitte. Bei

einigen ist, worauf ich im Einzelnen zurückkomme, diese Anlehnung eine derartige, dass wir sagen

müssen, der Künstler habe sich seiner Selbstständigkeit nahezu begeben; bei anderen dagegen gewahren

wir eine vollständig neue Auffassung, doch durchwegs ein und denselben Stil, dieselbe Formengebung.

Wenn nun schon diese eigenthümliche Stellung des

Bildhauers zum Holzschneider im Zusammenhalte mit

der offenkundigen Meisterschaft Beider sich schwer-

lich anders erklären lässt, als indem wir den Einen

mit dem Andern identificiren, in dem Holzschneider

Flötner auch den Meister der Silberreliefs erblicken: so

drängen aber ausserdem zu dieser Annahme eine Reihe

stilistischer Wahrnehmungen. Ich weise hin auf die

landschaftlichen Hintergründe der Reliefs, auf den

Baumschlag, insbesondere die Vorliebe für kahle Baum-

strünke, auf die (bei Arminius und Karl dem Grossen)

in den Mantel gehüllte Hand, auf den so bezeichnenden

Faltenwurf.

Die Reliefs, sämmtlich von 46—47 Millimeter

Höhe und 3i—32 Millimeter Breite, sind aus Silber

gegossen und in schmale Ebenholzrahmen eingelassen,

welche Ringelchen zum Aufhängen tragen. Alle Fi-

guren, stehend, in ganzer Gestalt, füllen die Höhe der

Bildfläche aufs knappste aus und sind mit reichen

landschaftlichen Hintergründen versehen. Inschriften

fehlen, ebenso ein Monogramm. Die Reliefs sind, wie

es scheint, nach Wachsmodellen hergestellt, sehr sauber

gegossen; der Grund ist ciselirt; an wenigen Stellen sind

auch die Figuren mit dem Stichel leicht überarbeitet.

1. Tuisco. Nach Burkhard Waldis, welchem wir Fig. 11: Tuisco

in der kurzen Charakteristik der Dargestellten folgen,

ist Tuisco ein Enkel Josaphats, dem bei der Sprachverwirrung von Babel die deutsche Sprache zufiel

und von Noah Deutschland als "Wohnsitz angewiesen wurde; er ist der Stammvater aller Deutschen.

Das Relief zeigt uns einen alten kahlköpfigen Mann mit langem wallenden Barte, der Kopf

im Dreiviertelprofil, mehr von links. Die Gewandung besteht in Hosen, welche unterhalb der Kniee

zusammengebunden sind, in Rock und langem Mantel; vom Gürtel hängt eine Tasche herab. Die

rechte Hand hält ein Ende des Mantels, die linke weist wie erklärend nach einer Stadt im Hinter-

grunde.

In diesem Relief sind sowohl in der Kleidung als auch in Kopf und Gestalt der Figur entschiedene

Anklänge an den ersten Holzschnitt (siehe Fig. 11) ersichtlich. Dagegen erscheinen die folgenden vier

durchaus frei und so allgemein behandelt, dass selbst ihre Benennung zweifelhaft ist.

1 Fünf dieser Reliefs, nämlich: Marsus (6), Gambrivius (7), Wandalus (9), Ariovist (10) und Karl der Grosse (12)

befinden sich in Bleiabstössen im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg; ebcndort auch ein Arminius (11), jedoch

abweichend von unserem Relief (s. unten). Im Katalog der Originalsculpturen sind diese Plaquettes (541 — 545) als »Kaiser

Karl der Grosse und vier andere Hauptvertreter der mittelalterlichen Königswürde« und (546) als »Geharnischter Mann

(Mars?) zwischen einem Helme und einer Garbe« aufgeführt.

2 Die Holzschnittfiguren haben im Original durchschnittlich die Höhe von 275 Millimetern.