i6

Karl Domanig.

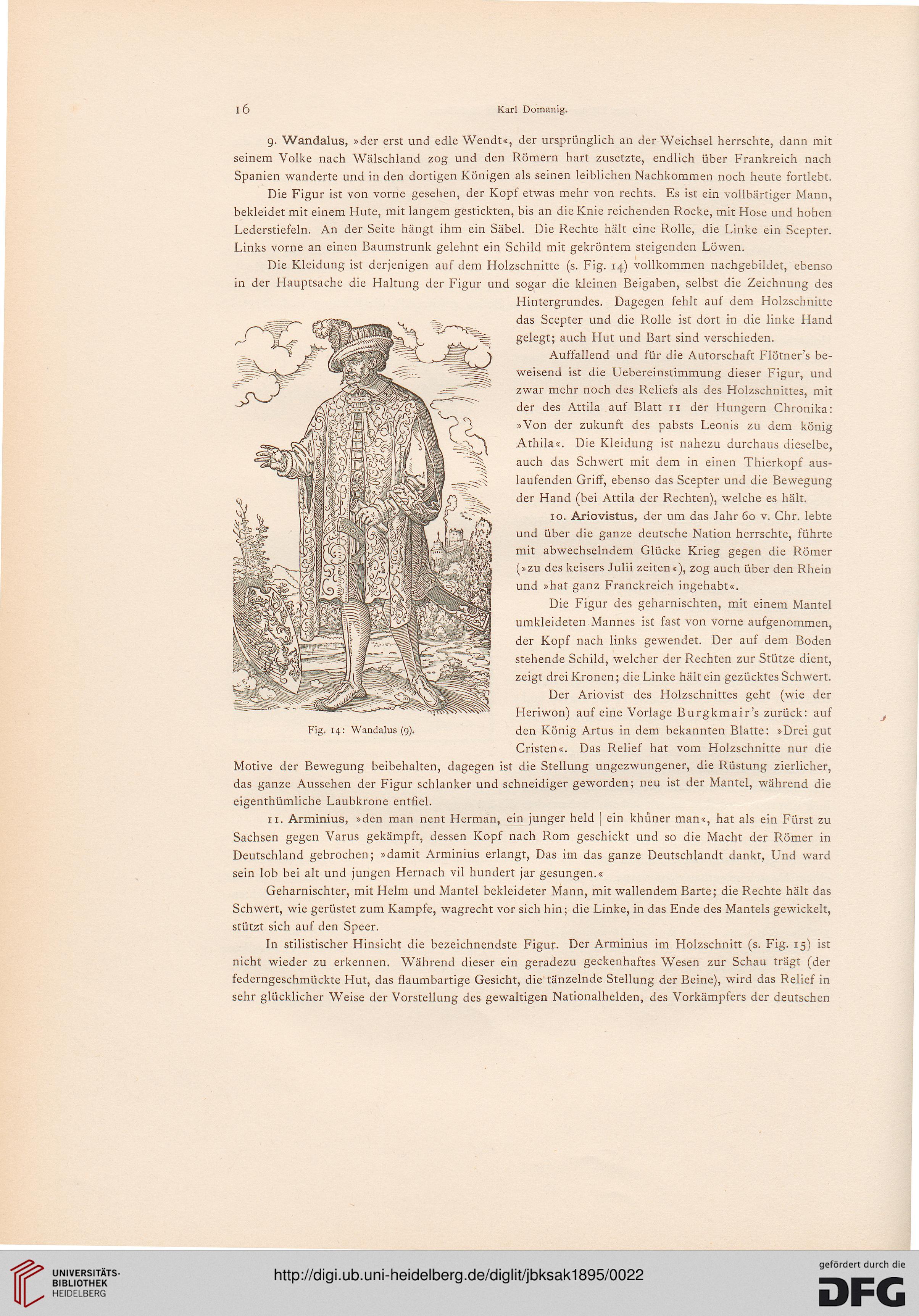

9. Wandalus, »der erst und edle Wendt«, der ursprünglich an der Weichsel herrschte, dann mit

seinem Volke nach Wälschland zog und den Römern hart zusetzte, endlich über Frankreich nach

Spanien wanderte und in den dortigen Königen als seinen leiblichen Nachkommen noch heute fortlebt.

Die Figur ist von vorne gesehen, der Kopf etwas mehr von rechts. Es ist ein vollbärtiger Mann,

bekleidet mit einem Hute, mit langem gestickten, bis an die Knie reichenden Rocke, mit Hose und hohen

Lederstiefeln. An der Seite hängt ihm ein Säbel. Die Rechte hält eine Rolle, die Linke ein Scepter.

Links vorne an einen Baumstrunk gelehnt ein Schild mit gekröntem steigenden Löwen.

Die Kleidung ist derjenigen auf dem Holzschnitte (s. Fig. 14) vollkommen nachgebildet, ebenso

in der Hauptsache die Haltung der Figur und sogar die kleinen Beigaben, selbst die Zeichnung des

Hintergrundes. Dagegen fehlt auf dem Holzschnitte

das Scepter und die Rolle ist dort in die linke Hand

gelegt; auch Hut und Bart sind verschieden.

Auffallend und für die Autorschaft Flötner's be-

weisend ist die Uebereinstimmung dieser Figur, und

zwar mehr noch des Reliefs als des Holzschnittes, mit

der des Attila auf Blatt 11 der Hungern Chronika:

»Von der zukunft des pabsts Leonis zu dem könig

Athila«. Die Kleidung ist nahezu durchaus dieselbe,

auch das Schwert mit dem in einen Thierkopf aus-

laufenden Griff, ebenso das Scepter und die Bewegung

der Hand (bei Attila der Rechten), welche es hält.

10. Ariovistus, der um das Jahr 60 v. Chr. lebte

und über die ganze deutsche Nation herrschte, führte

mit abwechselndem Glücke Krieg gegen die Römer

(»zu des keisers Julii zeiten«), zog auch über den Rhein

und »hat ganz Franckreich ingehabt«.

Die Figur des geharnischten, mit einem Mantel

umkleideten Mannes ist fast von vorne aufgenommen,

der Kopf nach links gewendet. Der auf dem Boden

stehende Schild, welcher der Rechten zur Stütze dient,

zeigt drei Kronen; die Linke hält ein gezücktes Schwert.

Der Ariovist des Holzschnittes geht (wie der

Heriwon) auf eine Vorlage Burgkmair's zurück: auf

den König Artus in dem bekannten Blatte: »Drei gut

Cristen«. Das Relief hat vom Holzschnitte nur die

Motive der Bewegung beibehalten, dagegen ist die Stellung ungezwungener, die Rüstung zierlicher,

das ganze Aussehen der Figur schlanker und schneidiger geworden; neu ist der Mantel, während die

eigenthümliche Laubkrone entfiel.

11. Arminius, »den man nent Herman, ein junger held | ein khüner man«, hat als ein Fürst zu

Sachsen gegen Varus gekämpft, dessen Kopf nach Rom geschickt und so die Macht der Römer in

Deutschland gebrochen; »damit Arminius erlangt, Das im das ganze Deutschlandt dankt, Und ward

sein lob bei alt und jungen Hernach vil hundert jar gesungen.«

Geharnischter, mit Helm und Mantel bekleideter Mann, mit wallendem Barte; die Rechte hält das

Schwert, wie gerüstet zum Kampfe, wagrecht vor sich hin; die Linke, in das Ende des Mantels gewickelt,

stützt sich auf den Speer.

In stilistischer Hinsicht die bezeichnendste Figur. Der Arminius im Holzschnitt (s. Fig. 15) ist

nicht wieder zu erkennen. Während dieser ein geradezu geckenhaftes Wesen zur Schau trägt (der

federngeschmückte Hut, das flaumbartige Gesicht, die tänzelnde Stellung der Beine), wird das Relief in

sehr glücklicher Weise der Vorstellung des gewaltigen Nationalhelden, des Vorkämpfers der deutschen

Fig. 14: Wandalus (9).

Karl Domanig.

9. Wandalus, »der erst und edle Wendt«, der ursprünglich an der Weichsel herrschte, dann mit

seinem Volke nach Wälschland zog und den Römern hart zusetzte, endlich über Frankreich nach

Spanien wanderte und in den dortigen Königen als seinen leiblichen Nachkommen noch heute fortlebt.

Die Figur ist von vorne gesehen, der Kopf etwas mehr von rechts. Es ist ein vollbärtiger Mann,

bekleidet mit einem Hute, mit langem gestickten, bis an die Knie reichenden Rocke, mit Hose und hohen

Lederstiefeln. An der Seite hängt ihm ein Säbel. Die Rechte hält eine Rolle, die Linke ein Scepter.

Links vorne an einen Baumstrunk gelehnt ein Schild mit gekröntem steigenden Löwen.

Die Kleidung ist derjenigen auf dem Holzschnitte (s. Fig. 14) vollkommen nachgebildet, ebenso

in der Hauptsache die Haltung der Figur und sogar die kleinen Beigaben, selbst die Zeichnung des

Hintergrundes. Dagegen fehlt auf dem Holzschnitte

das Scepter und die Rolle ist dort in die linke Hand

gelegt; auch Hut und Bart sind verschieden.

Auffallend und für die Autorschaft Flötner's be-

weisend ist die Uebereinstimmung dieser Figur, und

zwar mehr noch des Reliefs als des Holzschnittes, mit

der des Attila auf Blatt 11 der Hungern Chronika:

»Von der zukunft des pabsts Leonis zu dem könig

Athila«. Die Kleidung ist nahezu durchaus dieselbe,

auch das Schwert mit dem in einen Thierkopf aus-

laufenden Griff, ebenso das Scepter und die Bewegung

der Hand (bei Attila der Rechten), welche es hält.

10. Ariovistus, der um das Jahr 60 v. Chr. lebte

und über die ganze deutsche Nation herrschte, führte

mit abwechselndem Glücke Krieg gegen die Römer

(»zu des keisers Julii zeiten«), zog auch über den Rhein

und »hat ganz Franckreich ingehabt«.

Die Figur des geharnischten, mit einem Mantel

umkleideten Mannes ist fast von vorne aufgenommen,

der Kopf nach links gewendet. Der auf dem Boden

stehende Schild, welcher der Rechten zur Stütze dient,

zeigt drei Kronen; die Linke hält ein gezücktes Schwert.

Der Ariovist des Holzschnittes geht (wie der

Heriwon) auf eine Vorlage Burgkmair's zurück: auf

den König Artus in dem bekannten Blatte: »Drei gut

Cristen«. Das Relief hat vom Holzschnitte nur die

Motive der Bewegung beibehalten, dagegen ist die Stellung ungezwungener, die Rüstung zierlicher,

das ganze Aussehen der Figur schlanker und schneidiger geworden; neu ist der Mantel, während die

eigenthümliche Laubkrone entfiel.

11. Arminius, »den man nent Herman, ein junger held | ein khüner man«, hat als ein Fürst zu

Sachsen gegen Varus gekämpft, dessen Kopf nach Rom geschickt und so die Macht der Römer in

Deutschland gebrochen; »damit Arminius erlangt, Das im das ganze Deutschlandt dankt, Und ward

sein lob bei alt und jungen Hernach vil hundert jar gesungen.«

Geharnischter, mit Helm und Mantel bekleideter Mann, mit wallendem Barte; die Rechte hält das

Schwert, wie gerüstet zum Kampfe, wagrecht vor sich hin; die Linke, in das Ende des Mantels gewickelt,

stützt sich auf den Speer.

In stilistischer Hinsicht die bezeichnendste Figur. Der Arminius im Holzschnitt (s. Fig. 15) ist

nicht wieder zu erkennen. Während dieser ein geradezu geckenhaftes Wesen zur Schau trägt (der

federngeschmückte Hut, das flaumbartige Gesicht, die tänzelnde Stellung der Beine), wird das Relief in

sehr glücklicher Weise der Vorstellung des gewaltigen Nationalhelden, des Vorkämpfers der deutschen

Fig. 14: Wandalus (9).